新冠病毒消杀争议背后:多国研究表明“物传人”事件极为罕见

2022-05-23 青野天润

2022-05-23 来源:周叶斌

最近,对转移后的新冠感染者居住空间消杀的必要性,受到极大争议。其中一个关键问题是:新冠感染者转移后,其原来的居住空间新冠病毒存活的时间有多长?导致传播的可能性有多少?新冠通过物体表面接触传播的几率是多少?

本文通过回顾相关的研究,指出虽然包括世界卫生组织在内的诸多机构都曾推荐过对物体表面做消毒,但后续的研究发现,物体表面检测阳性并不意味着就有传染性,现实中的“物传人”事件更是极为罕见;更有研究发现单次接触新冠污染的物体表面,传播风险低于万分之一,物体表面接触对新冠传播贡献极为有限。

多国的指导意见也认为,对于不以表面接触为主要传播方式的新冠病毒,即便要进一步降低物传人风险,向环境中大量喷洒各种消毒剂远不如勤洗手有效。

从快递包装消毒到入室消杀,我国对于新冠通过物体表面接触传播的风险极为关注,也试图通过各种 “消毒” 措施来阻断 “物传人”。但是,作为一种呼吸道传染病,新冠通过物体表面的传播风险到底有多高?对于这样一个全球大流行的传染病,包括世界卫生组织(WHO)在内的国际卫生组织、传染病防控单位如何看待物体表面接触传播新冠的风险?

疫情早期:物体表面传播风险的研究

通过接触残留有病毒的表面而感染,新冠病毒的这一传播路径的说法绝非新鲜事,而是在疫情暴发早期就提出的一种可能。国际上对于这种传播风险也有诸多研究。

例如,2020年2月世界卫生组织与中国的新冠疫情联合调查报告里就提出了物体表面是一个潜在的传染源。这种担忧的来源主要是在环境中可以检测到新冠病毒样本。

之后一些研究更是指向在物体表面新冠病毒存留的时间可能比较长,更是加重了人们对 “物传人” 的担心。

例如,2020年3月发表在《新英格兰医学杂志》上的一篇论文,发现新冠病毒与过往的SARS病毒一样可以在一些物体表面能存活较长的时间,72小时后仍能在塑料表面检测到 “活病毒”。之后还有大量研究显示新冠病毒可以在各种被污染的物体表面存留,如衣物、钱币等。

基于这些研究,包括WHO在内的诸多机构都曾推荐过对物体表面做消毒,特别是人员聚集的环境或经常接触的物体表面。

但随着时间推移,一些科学家开始对新冠“物传人”的可能性以及实际风险提出质疑。其中最关键的一个质疑是物体表面检测阳性与实际具有传染性有巨大差异。检测物体表面是否有新冠病毒污染,实际上检测的是物体表面是否存在病毒的基因组——病毒RNA片段。虽然RNA是新冠病毒极为重要的组成部分,涵盖了病毒完整的基因组,但检测存在新冠RNA并不代表就存在活的病毒,更不代表有足以引发感染的病毒数量。

即便只是不具备任何传染性的新冠病毒 “尸体”,我们仍可以通过核酸检测找到病毒RNA基因组的存在。而且核酸检测的灵敏度极高,甚至是少量残余病毒尸体也可以检测出阳性。这表明,物体“阳性”显然不代表实际的病毒传播风险。

另外,早期各类实验里发现的病毒在物体表面可长时间“存活”的结论,也遇到了实验条件是否与真实环境可比的质疑。

2020年8月《柳叶刀-传染病》刊发的一篇评论中,美国的一位微生物学家就指出新冠物体表面存活实验普遍存在两大缺陷,一是采用了极高的初始病毒量,二是一些模拟飞沫存留在物体表面的研究采用了恒温恒湿的理想环境 [5]。这些与现实都有较大差距,在这些理想环境下取得的病毒,其物体表面存活时间很难对应实际的 “物传人” 风险。

后续一些在真实环境下寻找能传染的活新冠病毒的研究,也逐渐显示通过接触物体表面感染的风险比较低。例如2020年9月发表的一项研究中,以色列的科学家对当地两家医院的隔离病房与一家隔离酒店做了环境采样,超过一半的医院环境样品与三分之一的酒店样本呈现了核酸阳性,但这些环境样品却并没有发现可以感染细胞的活病毒。有趣的是,研究组同时做了实验室条件下的病毒存活研究,发现在理想的实验条件下,物体表面的病毒活性是逐渐下降的,4天后仍能检测到可感染细胞的活病毒。这类研究无疑指向,在现实世界中,阳性物体表面的实际传播威胁并没有像早期实验室研究显示得那么大。

真实世界中难以判断的 “物传人”

2022年1月,英国一个研究组更是发现,当湿度、温度接近真实世界环境时,气溶胶中的新冠病毒在20分钟里就失去了90%的传染性。这一结果让过往理想条件下的病毒存活研究的可靠性大打折扣,毕竟如果气溶胶里的病毒存活时间都如此短,通过气溶胶等形式 “污染” 的阳性物体表面,又能有多大传染潜力呢?

当结果越来越多地指向新冠病毒在实验室中的物体表面存活时间研究在真实世界的实践意义存疑时,科学家只能期望在现实中寻找 “物传人” 的案例,通过流行病学调研来明确新冠表面接触传播的风险。

事实是,在真实世界中“表面接触传播”的案例不仅极为罕见,而且往往还带有其它干扰因素,让彻底明确新冠病毒的这一可能传播路径变得非常困难。

例如在广州,根据流行病学调查,科学家提出其中一位感染者有用手擤鼻涕的习惯,可能因此 “污染” 了住宅楼的电梯按钮,而之后另一个居民可能因为接触了被污染的按钮而感染。

但在这一案例中,从感染者离开电梯到被感染的居民进入电梯,前后不过两分钟。虽然接触同一个电梯按钮(被感染者按完按钮后立刻用牙签剔牙)确实提供了理论上的 “接触传播” 路线,但我们也不能排除电梯内感染者留下的气溶胶导致的实际传播。

这也是真实世界里追踪表面接触传播时经常遇到的困难。很多案例在媒体报道中的关注点有时成了碰到某物体表面后被感染,但实际上被感染者往往同时也有与阳性感染者密切接触的历史,或者所在环境不久前有阳性感染者,我们无法排除呼吸道病毒更常见的飞沫、气溶胶传播。

物体表面接触对新冠传播贡献极为有限

在罕见又充满不确定的真实世界 “物传人” 个案中,我们可以看到虽然现在还没法完全排除表面接触传播的可能性,但这类传播即使存在,对实际的新冠传播、疫情发展贡献极为有限。

目前主流的科学共识是,新冠主要的传播发生与感染者近距离接触的环境下,飞沫以及气溶胶是传染的主要方式。也正是由于这种共识,WHO在2020年7月更新新冠传播科学信息,指出物体表面接触传播不是新冠传播的主要威胁。

物体表面传播与飞沫气溶胶传播的风险差异也在多个新冠的定量微生物风险评估(Quantitative microbial risk assessment,QMRS)中有体现。定量微生物风险评估是通过分析病原体的暴露风险、剂量-效应关系来明确某种暴露方式下,感染、致病等方面的风险 [10]。考虑到接触物体表面时遇到的以及能 “沾染” 的病毒量有限,单次接触新冠污染的物体表面,传播风险低于万分之一。

美国密歇根大学在2022年4月发表于《自然-通讯》的一篇论文,其基于校园环境的研究也指向物体表面接触传播的风险远低于主流的气溶胶传播。该研究发现校园里1.6%的空气样本与1.4%的物体表面样本检测为核酸阳性。含有新冠病毒的气溶胶导致感染的风险估计为100次暴露导致一次感染,而表面接触则为10万次暴露一次感染,风险差一千倍。

回溯一些超级传播事件也证实,相比飞沫、气溶胶,表面接触在传播中的作用有限。2022年3月发表的一篇来自香港大学的模型重建研究,试图复原2020年1月时湖南发生的一起两辆巴士车上的大规模传播事件。复原模型发现这一多人感染的超级传播事件可追溯到一个症状前感染者(感染新冠早期,尚未出现症状),而传播路径为巴士车内相对封闭的空气流通下的飞沫、气溶胶,表面接触影响可忽略不计。

不仅是表面接触导致感染的风险低,动物实验还指向即便通过表面接触发生感染,后果也更轻微。2021年8月发表在《自然-通讯》的一篇论文显示,美国国立卫生研究院的科学家通过让仓鼠接触有新冠病毒的培养皿或气溶胶,来比较不同路径的传播风险。结果发现虽然表面接触与气溶胶都可以让仓鼠感染新冠,但气溶胶会让病毒更容易侵入下呼吸道,感染导致的症状更重。进一步用新冠阳性仓鼠呆过的笼子来养阴性仓鼠,只有一半的仓鼠可通过抗体转阳率确认有感染,效率远低于仓鼠间的气溶胶传播,同时症状也更轻。可见相比飞沫、气溶胶传播,表面接触的威胁在各个层面上都更低。

退出主要防疫工具的环境消杀

随着越来越多的证据指向新冠通过物体表面接触的传播难成 “气候”,WHO以及多国的公卫部门都开始降低表面消毒的推荐程度,“环境消杀” 的重要性也不断降低。

像在2020年7月,WHO就表态表面接触传播新冠虽不能完全排除,但不是主要的传播路径。相比表面消毒,WHO在一些最近的防疫措施中更着重强调了增加室内通风的作用。

相似的,美国疾控中心CDC也在2021年4月发布的新冠表面接触风险报告中强调这种路径不是新冠的主要传播方式。而且阳性感染者离开后,环境中残留病毒的传播风险随时间会迅速下降。在感染者离开后,即便不做任何处理,72小时后物体表面的残余病毒也不再有进一步传播的风险。CDC对消毒的指导意见也指出,阻断表面接触传播最可靠的方式是勤洗手。医疗卫生单位之外的普通公共场所,每天一次的常规清洁就可以有效降低表面接触传播,如果24小时内有感染者在该场所呆过,那么需要对表面做清洁与消毒。

澳大利亚卫生机构对环境消杀的推荐也与CDC类似,如果公共场所包括工作单位有人疑似或确诊新冠,可以对感染者接触过的硬物表面做消毒(可用普通清洁剂与清水做两步清洁,或用清洁剂与消毒水清洁,但不建议喷洒消毒液体形成喷雾。因为这可能让人暴露于化学消毒剂的危害中 ,而且对表面也可能没有做到完全的清洁),但不需要做特殊的清洁处理。

英国的紧急情况科学顾问小组(Scientific Advisory Group for Emergencies,SAGE)在2021年10月总结了各种新冠传播路径的风险,其中也提到了物体表面接触传播不能完全排除但作用可能较小。

英国在2022年4月1日终止了对新冠的特殊环境清洁要求,取而代之的是强调室内通风的作用,表面清洁则重点提到了勤洗手的作用,一般家庭环境是注意整洁 [19]。即使在过去对新冠的针对性清洁要求,也是强调了对人们经常接触的公共环境表面做常规清洁。对于有阳性感染者呆过地方,如果感染者滞留时间较短,不需要做针对性消毒,感染者接触过的表面才需要消毒。

从上述各国的指导意见可以看出,对于传播风险较低的物体表面接触传播,花大量精力做消毒已经逐步淡出主流。对于一个不以表面接触为主要传播方式、主要引发上呼吸道疾病的病毒,即便要进一步降低物传人风险,向环境中大量喷洒各种消毒剂或许远不如勤洗手来得有效。

户外露天消杀、人体消杀,这些行为你如何看?

2022-05-23 来源:养之道

在世卫组织的官网上,对露天道路的空间消毒有明确的指导意见:

在户外,不建议在街道或露天市场等场所采取大规模喷洒或熏蒸措施。喷洒消毒液,即使是在户外喷洒,可能有害健康,刺激或损伤眼睛、呼吸系统或皮肤。

世卫组织对此的解释是:

因为污垢或垃圾等物质会使消毒液失去效用,在人行道和未铺砌的人行道等粗糙表面,喷洒效用甚至更低。即使没有污垢或垃圾,化学喷洒也不太可能充分覆盖表面。

世卫组织对于是否对人体进行消毒也有明确的指导意见:

在任何情况下,都不建议通过消毒通道、消毒柜或消毒间向个人喷洒消毒液。这样做有害身心,而且并不会降低感染者通过飞沫或接触而传播病毒的能力。

喷洒含氯溶液等化学物质对人有毒,可能会刺激眼睛和皮肤,而吸入这类物质可能会导致支气管痉挛,并可能会造成恶心和呕吐等胃肠道问题。

可见,世卫组织的建议是简单明晰、通俗易懂的,我想任何人都可以读懂这些指导意见。

或许有些人并不是太信任世卫组织的说法,这也好理解。那我们来看我国官方发布的文件。

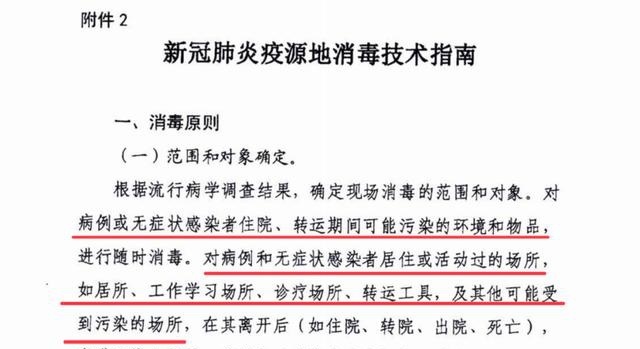

2021 年 9 月1 日,国家卫健委发布了《新冠肺炎疫源地消毒技术指南》,这可以说是我国目前为止最权威的一份官方指导文件了。我们来看下这份指南中对于消杀对象的规定:

简而言之,这份《指南》的消毒范围和对象是阳性感染者居住或者活动过的场所。这里的「场所」是一个专门用语,指的是“相对较为密闭的空间环境”。

结合全文,我们可以明确:露天道路、广场、公园等都不属于这里的「场所」。而且指南中也明确说明,对于感染者短暂经过的场所,也无需消毒。特别注意,《指南》中没有包括非感染者(密接、次密接)居住或者活动过的场所。

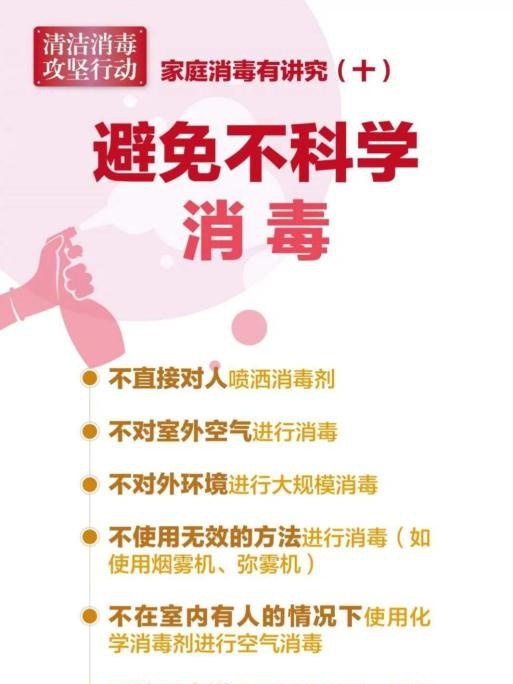

或许还是有人觉得官方指南的用语较为含糊,不能得出“露天环境无需消杀”的结论。那我们来看下我国的专家是怎么解读的:

5 月 17 日,上海市疾控中心传染病防治所消毒与感染控制科主任朱仁义在疫情防控工作新闻发布会上说:

不要设置人行消毒通道对人体消毒;

不要在室内有人的情况下使用机器人等自动喷洒化学消毒剂消毒;

也不要使用无人机对室外环境进行消毒;

更不要往下水道投放消毒片。

过度消毒起不到任何消毒作用。相反,它还会破坏环境,并对人体造成伤害。

中国疾控中心消毒学首席专家、环境所消毒中心主任张流波也呼吁:

应当紧急叫停对人体进行喷雾消杀的行为,这种方法不仅不能阻挡病毒传播,反而可能对人体造成伤害。

实际上,对过度消杀问题,早在 5 月 2 日,人民日报就在其官方微博上明确指出对露天环境和人体进行消杀的错误行为:

为什么这种气雾消毒是无效的?

刚才说的这些都是一些权威的结论,但或许有些人并不能完全满意,因为道理如果不讲透,总是很难让人心服。我来补充说说这种环境气雾消毒为什么没用,这里面的道理其实非常简单易懂。

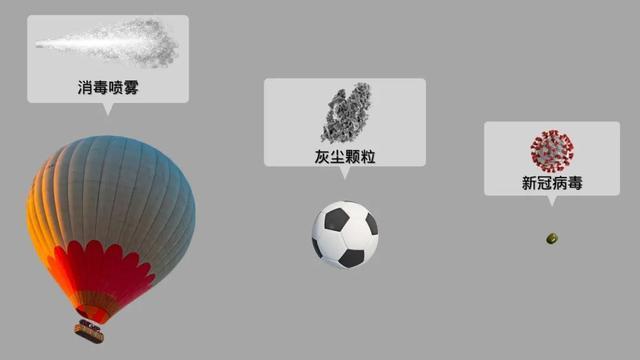

新冠病毒颗粒的直径大约为 0.1 微米,而一粒普通的灰尘颗粒的直径一般是 5 微米,也就是说,灰尘颗粒的直径是新冠病毒直径的 50 倍左右。球体的体积之比是直径之比的三次方,也就是说,一粒灰尘相当于 12.5 万个新冠病毒颗粒的大小。说得更通俗点儿,一粒灰尘下面,藏几千个病毒颗粒完全没有问题。

消毒喷雾在我们肉眼中看上去好像是白茫茫的一片,其实放大了看,是由一颗颗的小液滴组成,每颗小液滴的直径大约为 1 - 100 微米,我们取均值50 微米。也就是说,消毒喷雾的液滴体积是灰尘颗粒的 1000 倍。

如果我们把灰尘颗粒看成是足球大小,那么病毒就好比是绿豆大小,而消毒水的液滴则像是直径 2 米的小型热气球。

假如我们可以把自己缩小到病毒那么大,用病毒的视角来观看人类的喷雾消毒,是这样一幅景象:

在一个足球场上,散落着许多足球和绿豆,其中有不少绿豆藏在足球的阴影下。天空中飘下几十个直径比足球大 10 倍的小型热气球,只有一定概率的足球和绿豆会被热气球砸到,而即便足球被砸到了,躲在它后面的的那些绿豆也会幸免于难。

所以,喷雾消毒,对于消灭病毒来说,真的有点儿像高射炮打蚊子,看起来很壮观,但效果实在很有限。

正是因为这个原理,即便是在被感染者污染过的室内环境或者物体表面消毒,最佳的消毒方式也是“擦拭”而不是“喷雾”,擦拭能够有效地清除物体表面的病毒,但是要非常仔细,角角落落,犄角旮旯都要抹到,这个工作量太大,效率太低,所以在实际的消杀中,主要还是采用高密度的反复喷洒。然而喷洒方式真要起效的话,那基本上就要达到像消毒水冲洗一遍的程度才行。

消杀对阻断病毒传播的作用有多大?

2022 年 4 月 27 日,在著名的学术期刊《自然》杂志上发表了一篇评估物传人和空气传人两种风险大小的最新研究论文。研究结论是:

与接触门把手、饮水机、键盘、桌子、开关等等物体表面相比,通过空气吸入导致新冠病毒感染的风险要高得多,大约高出 1000 倍。

论文中还有一个重要的定量估计:

每 10 万次污染物的接触仅有 1 次感染。

因此,要阻断病毒传播,环境消杀的作用实在是很有限。

回归科学,回归理性

希望通过本文,让部分被病毒和气氛吓破了胆的有关领导,能回归理性,回归科学,客观理性地看待消杀工作,矫枉过正实在不可取。国际通行的救灾原则是:救灾行为带来的危害不能超过灾难本身的危害。