中国功夫•简述(二)

2022-04-07 青野天润

2021-09-28 悦文天下

「来源: |武研 ID:wwwsytj」

﹡螳螂拳

螳螂拳在台湾也是很多人练习的拳套,相传为明末清初山东人王朗所创,王朗曾在少林寺学习武术,据说武艺一直比不上他的师兄,有一天看到螳螂的动作,王朗受到启发,觉得可以参考螳螂搏斗的动作来改进自己的功夫。经一个时期的细心观察,他领悟出粘、黏、贴、靠、刁、进、崩、打、勾、搂、采、挂这十二种螳螂拳中的基本动作,并结合北方十七家名拳之精华,后来又加上猿猴步法,从而创造出螳螂拳术。所以说,螳螂拳武技是集十八家门派之所长而成。螳螂拳后来形成了六合螳螂拳(又名'马猴螳螂拳')、七星螳螂拳(又名'罗汉螳螂拳')、梅花螳螂拳(又名'太极螳螂拳')、通臂螳螂拳、摔手螳螂拳、光板螳螂拳、八步螳螂拳等流派。

目前主要有三大派别

一、梅花螳螂

以其多是三、五个动作连贯,强调招招相连、一招三变,加之步法的灵活变换,恰似朵朵梅花,意似梅花五瓣,故名。又以此拳动作连绵不断,劲力较柔,称为'太极螳螂拳',身法要求︰拧腰坐胯,意形并重,内外兼修。步型有马步,弓步、虚步、丁步、蹋步、路虎步、玉环步。歌诀︰'骑马登山吞托式,御敌跨虎姿'称为螳螂八势,为梅花螳螂拳之基本功。

二、七星螳螂拳

相传为姜化龙大师所传。'七星螳螂与梅花螳螂内容与技击特点大同小异,其练功方法,以七星步而得名,又说是七星拳而得名。七星拳强调七星式',实为七个部位,即头、肩、肘、拳、膝、胯、脚作为种技击手段。

三、六合螳螂拳

与其它各种螳螂拳相比较,有明显的不同之处。由外形上看偏柔,由套路上看以暗刚暗柔劲为主,很其劲多为内含,故有人称为软螳螂。

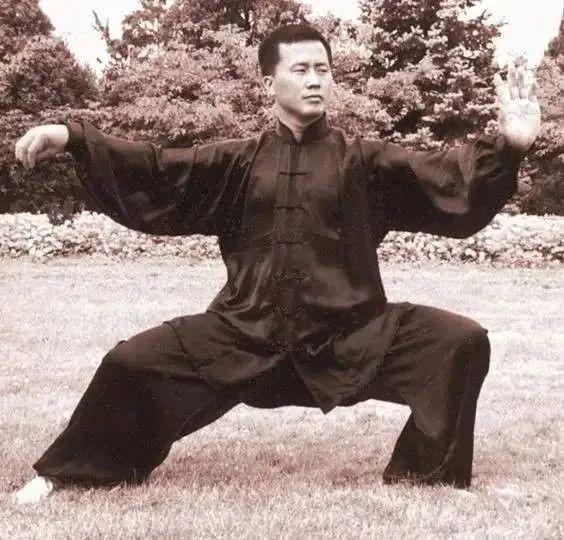

另外值得一提的是八步螳螂拳,这是目前在中国大陆没有而仅存在台湾螳螂拳之派,民国初年,姜化龙先生在当时为螳螂拳大师,结合八卦掌、通臂拳、形意拳,创出新的螳螂拳种,再传冯寰义先生。冯寰义先生传卫笑堂先生并由卫笑堂先生带进台湾,并加以推展流传,姜化龙先生本来就传承七星螳螂拳,传给李昆山先生的为道统七星螳螂拳,而传给冯寰义老师则是八步螳螂拳。

早期来台著名拳师有李昆山先生,李昆山先生在民国二十二年山东省国术考试长兵组第一名,同年,南京国术考试长兵组第一名,所传授的是七星螳螂,国内国位名师程跟随练习过;有「铁胳臂」王松亭先生也是教授七星螳螂拳,现在有高道生先生传受其技艺,并成立长拳螳螂门以推广,长拳螳螂门教学历史悠久,学生遍布全台及海内外,高道生先生多次被邀请到日本教学,其学生林昌湘先生在淡水成立「青岛国术馆」推广,松山分馆有颜明达先生教学;六合螳螂名师张详三,其学生戴士哲先生在台北教授推展;八步螳螂卫笑堂先生,弟子有王杰先生,陈国钦先生等人,其中左显富先生并成立「八步功夫壆苑」推广;张德奎先生教授的秘门螳螂拳,有杨逢时先生在文化大学国术组教学、施政忠先生在台南推广教学,施先生所学的螳螂拳套路据闻超过200套,是一位功力深厚且博学多闻的教师,曾任亚运会武术代表团总教练,此外尚有贾金亭先生的螳螂拳传授,有朱勇强先生推广。

﹡太极拳

太极拳的发源一般人认为是张三丰所创,但是就历史考据而言认为是从河南的 陈家沟的陈王廷所创,不论如何就近代太极拳而言都知晓杨式太极拳创始人杨露禅释到河南的陈家沟学习武艺,到了北京之后打出了名号,由此衍伸出吴式太极、郝式太极、孙式太极等各家太极拳。

太极拳一般招式柔和,全球公认太极拳对身体健康有极大的益处,但是常常忘记太极拳当初可是能防身制敌的武术耶!在咸丰三年陈家沟族人对抗太平天国斩杀'大头王'杨辅臣,(杨辅臣在破武昌时,曾一人挟铜炮,登上城墙,所以号称'大头王'。)如果太平天国没有在此受挫也许历史就会有所不同,陈家沟的人并且对抗数万的捻匪保家卫乡,所已说太极拳是一种以柔克刚、刚柔相济的武术。

杨氏太极拳体系第一代创始人杨露禅先生,第二代杨建侯,第三代杨少侯与扬澄浦,早期来台的各门各太极拳名家甚多,太极拳在台湾发展的历史大致是这样民国35年上海致柔拳社陈微明大师学生谢镜湖、周敏益从上海返回台湾,陈微明先生是杨澄浦大师的首徒,在新竹教授太极拳,民国37年陈微明大师应邀莅台指导并示范,带动风潮,为太极拳发展奠基。翌年,戚静之、王延年、施丞志等前辈在台北市新公园、圆山等地教授太极拳;民国38、39年大批武术名家跟随政府来台,因此这时期在全省各地都有人教授太极拳,以下列举所知数位名家事迹以飨读者。

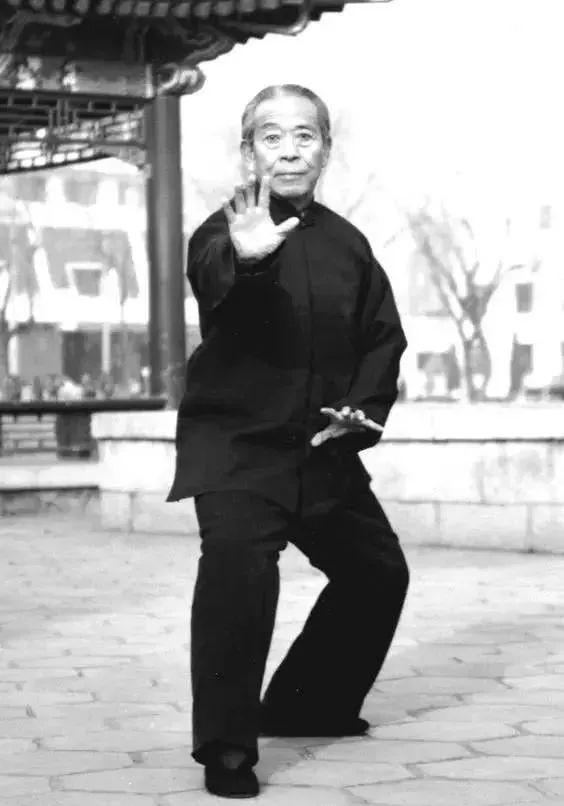

◎郑曼青宗师世称「诗、书、画、医、拳」五绝老人,郑曼青先生是浙江永嘉人,民国十年出生,于民国六十四年仙逝,先生十分聪颖,十九岁的时候就到北京教学,与齐白石等名家交往,年仅二十四岁时就被聘为上海美术专门学校国画系主任,培养出不少杰出画士人才;二十九岁与黄宾虹创办中国文艺学院,自任副院长;而拜皖中九代名医宋幼庵为师,而后成为国医圣手,并当选为全国中医公会理事长及廌选为中医师公会产生之国民大会代表。二十七岁在上海跟杨澄甫大师习拳,后来因教客的需要改杨氏太极老架为三十七式,称作︰「郑子简易太极拳」, 来台之后创办「时中学社」本「善与人同」的宗旨招生授徒,五十年来培养师资人才约三万人次,散播世界各地去发扬光大。如果有兴趣学习者可以到中华民国郑子太极拳研究会查问,此外尚有中华神龙太极学会、财团法人中华太极馆,郑子太极拳在台湾推展得十分的广泛,到处都有郑子太极拳的教练场,全国区运比赛的太极拳项目就有三十七式太极拳。

◎张敦熙先生教授通臂太极,先生从六岁起学少林字门拳及于棍、锏,其后更拜三名师,学罗汉拳、伏虎拳、地蹚拳、铁沙掌、弹腿、醉拳及十八般兵 器、三节棍、大刀、拐子金钢圈及空手对白刃等精湛武术,实战造诣非凡。后来在天津拜国术大师周景海先生,周景海先生是通臂名家张策大师的徒弟,张策学太极拳于杨健侯,与许禹生、纪子修、杨少侯、吴监泉,同享誉京师,晚年融合太极拳与通臂拳,故称通臂太极,张敦熙先生为一代国术大师﹗先后著有「太极拳著述与发展 」、「太极拳源流再探讨」、「太极拳歌」、「太极拳研究一得纪要」与「摘要」、「太极拳的境界与练习要领 」、「健身基本功法」、「字门拳概述」、「通臂拳简介」、「值得记述的太极拳学术研究会」、「太极拳论丛 附武术丛谈」。学生遍及美加、南非世界各地。

◎王子和先生曾跟随吕殿臣先生学习,吕殿臣先生系杨澄甫幼徒,在台湾成立华步庭,王子和先生于1996年获颁「全球中华文化艺术薪传奖、中华武艺奖」,为「武艺奖」的第一位得主,这项最高的武艺荣誉,代表社会大众对于王子和先生拳艺、及其致力于中华文化传承之肯定,王子和先生的桃李满天下,较著名有三十八位。

另外台中县九九太极拳道协会推广陈泮岭先生结合各家精华的九九太极拳,陈泮岭先生从佟联吉、刘彩臣、程海亭诸先生习形意、八卦,跟吴鉴泉、杨少侯、纪德(子修)、许禹生学太极,拜在形意、八卦名家李存义门下,先生并成曾担任河南省国术馆馆长、中央国术馆副馆长。在台湾教授杨家祕传太极拳的王延年先生是跟随张钦霖,而张钦霖是跟随杨露禅之子杨健侯,杨氏太极拳在台湾或是海外都有许多人在传授,可以说是最多练习的拳术。

此外另要介绍陈式太极拳,台湾的陈式太极拳有其特色与风格,保存著古朴的 风格,早期来台湾的陈式太极拳老师教著名的有六位,

1.杜毓泽 (字济民) 先生,先从陈延熙学老架,又从陈名标习新架。

2.郭青山 (字仰之) 先生,从陈省三习新架。

3.王晋让 (字逊甫) 先生,从陈应德习小架。

4.王梦弼 (字慕召) 先生,从陈发科习老架。

5.王鹤林先生,从陈发科习老架。

6.潘咏周 (字作民) 先生,从陈发科习老架。

王晋让先生的太极拳又称作赵堡太极拳,高雄县武当赵堡太极拳协萧治傅先生或郭东宝先生有传授,潘咏周大师的陈式太极可以在下列数处学得,中华陈氏太极拳协会理事长江弦苍先生,台北市陈氏太极拳协会洪允和先生,永和市体育会陈氏太极拳委员会洪涂生先生,在中华太极拳第九直之会有贺纪林先生教授王鹤林大师所传之陈式太极拳,在高雄有杜毓泽先生首徒一王嘉祥先生所成立的竟极太极拳社,王嘉祥先生博学多闻,著有「太极拳研究--孙吴郝李武氏太极拳篇」「 太极拳研究-杨氏太极拳篇」等书。

另外要一提的是许多人认为太极拳多是老先生在练习的,实则不然,在此介绍一位太极拳名家李章仁先生,李章仁先生早年学家传擒拿散手与南派战拳,其后毕业于文化大学国术组,跟随校内各明师学习中华武术,从杜毓泽大师学习陈式太极拳并专攻陈式太极拳,并与猴鹤双型拳宗师陈明仑学习以柔克刚的实战技术,角力技巧与借力使力的太极相互融合中,太极拳练法中配合气功丹道练习,其套路套路古朴中带着浑浓之劲、缠丝绵密入骨髓,有感于拳法之「阴阳圆融谓之「妙」,心怀太虚谓之「空」;妙法性空、阴阳圆融之意」成立了「中华妙空导引武术协会」,之后对于太极传承的使命又创「中华古传陈氏太极拳协会」为推广优良的武学,成立『中华古传陈式太极拳协会』李章仁先生与其弟李章智长年敎授华侨子弟,学生遍布海内外。

﹡鹤拳

在民国七十二年台北的美丽华饭店中有一群日本空手道高手正目瞪口呆著,ㄧ个不可能的事实刚刚发生了,一位令人不起眼六十三岁的老先生,用着慢得可以的拳法居然一出手就把一位三十多岁的高手摔到墙上又掉下来,一次是侥幸,于是日本人如此安慰著自己,于是又派出另一个高手应証,同样的在一瞬间就被打得滚出门外,这不是小说是事实,这位老先生就是集猴拳、鹤拳大成的陈明仑先生,先生的表现令输者心服口服,从此先生在日本武术界一举成名。之后,先生几乎每年都应邀前往日本进行巡回讲习。

在日本武术界各门各派争相请教先生的拳理,如合气道十段盐田刚三先生(1915─1994)、空手道推进会长木崎友晴先生(八段)、空手道九段松涛馆总馆长金泽弘和先生(现已十段)及空手道九段日诚会会长野别忠孝先生等都曾向先生请益或拜师。1984年3月,日本少林拳二代宗师森实芳启(九段),亲自授与外国人最高段级极限的「八段」。1984年10月,日本皇叔东久迩稔彦(天皇裕仁之叔)亲授空手道八段证书(日人授与外国人的最高段数),并以黄金打造印有日本皇族标志的领带夹赠送先生,在日本这是至高无上的荣誉,在2004年荷兰跨文化交流大学(intercultural open university 简称 IOU)武术学院院长李章智的推荐下获颁武术荣誉博士。

鹤拳可以说是台湾传统上多人学习的拳术,虽然说鹤拳发源于福建但是由于台湾学人众多,所以在台湾保留的相当完整,鹤拳据说是方七娘于清朝顺治年间(一六四四~一六六二年)所创,后来永春白鹤拳传人五枚师太,在永春白鹤拳的基础上,加以创新,并将这种崭新的拳法传给严咏春,由严咏春与其夫梁博俦发扬光大,人们称这由严咏春传教出来的新拳法为「咏春拳」(永春拳),也就是现时风行世界的广东「咏春拳」

纵鹤拳始创人方徽石,字世培,福清县茶山人,生于清道光元年(1820年),因为观察鸟与狗抖落身上水的动作,悟其阴柔震抖力,将所学之鹤拳加以改进而成「纵鹤拳」。其门人较有声于武林的有唐依鹤,程学琛,黄霖,蔡道年,子~方永华,侄~方永苍等。纵鹤拳在台湾十分流行,另有食鹤体系林德顺(蕊师),另有鸣鹤系统,日本刚柔流始创人东恩纳宽量及宫城长顺曾在福州拜鸣鹤大师谢崇祥为师习艺,著名太极大师黄性贤先生早年也是学习鸣鹤拳法。

一般鹤拳以吞、吐、浮、沉身法,金、木、水、火、土手法,套路以三战、四门为主,鹤拳的传来台湾早期主要有四位:张常球(俗称台中二高),方阿凤,林国仲(一般称虎尾二高或义高),林德顺(蕊师),现下台湾所流传下来的鹤拳几乎就是这四位所流传下来的,现下就稍微介绍一下四位前辈的事迹。

◎林德顺来台湾之后,在民国十六年为台南县柳营乡富绅刘故礼聘,为私人教师,也曾转往麻豆,佳里等地授课教徒。后来因为中日战争开始,日本人以为他为中国政府从事地下情报工作,因此多次搜捕,蕊师之后终于被逮捕,日本人将他遣返回中国,但是怕他逃跑因此以注射麻醉剂模式,以船将他送回福州,因为注射药剂过量,林德顺先生不幸于船上去世。此派鹤拳称为食鹤,刘故后人再新营、柳营一带教授,有刘金龙先生,刘丞家先生在教授。

◎林国仲先生大约于民国十一年来到台湾,落脚在云林虎尾,并以此为据点传授白鹤拳,到现下他的传人仍能秉持门风,极力推展白鹤拳,并且成立中华民国纵鹤拳协会营林英明先生领导。林国仲先生于民国四十五年以八十七岁高龄谢世,洪宗基先生在台北市,林朝火先生在台北中和敎课。

◎阿凤师是世培祖师之嫡孙,曾于高雄,台南盐水一带授徒,滞留台湾数年,后因应福州祖籍公廨号召,离开台湾。阿凤师与张常球先生乃结义金兰之兄弟,新营太子宫李栋梁等人随其学之,传授阿凤师鹤拳系统的有陈明仑先生等人。

◎台中二高张常球先生原先在台北发展,后来在民国四年南下台中,张常球先生功夫高强,所教过的学生,在外与人较量比试,均能克敌致胜,可惜张常球先生于民国18年不幸去世,享年仅有49岁,他教过的学生很多,而且多是文人雅士,学武多为防身健身,少以教授武术为业,目前在台中有赖醒民先生、蔡泽民先生等人。

另外在台湾早期有些将领跟随郑成功来台湾,这些将领身怀高身武艺,心怀反清复明之志,也组织一些团契并传授下来拳法武艺,有关于鹤拳的体系目前所知道的有永春白鹤拳 潘世讽先生、勤习堂白鹤拳 王进发先生在嘉义、台湾朱水官老师父传系福州鹤拳 赖东盈先生。

﹡形意拳与八卦掌

形意拳、八卦掌、太极拳一般称做内家拳,习者通常都会兼学,形意拳的起源,充满了传说附会的色彩,达摩、岳武穆、张三丰都曾被奉为开派祖师,其中岳飞首创之说尤盛、近世拳家乃多奉山西姬际可为形意拳创始人,形意拳代表拳架有五行拳、五行连环拳、十二形、四把捶、八式拳、杂式捶等。五行拳是形意拳的基本拳架,明朝末年的「神枪」姬隆风创立了龙、虎、猴、鸡、鹰、熊、燕、鹞、马、骀、蛇、鼍十二大势,有刚有柔。清初的武状元曹继武和山西的武学宗匠戴龙邦,乃相继整理归纳,创编形意拳最精练的五路拳法:劈、钻、崩、砲、横。劈拳属金、钻拳属水、崩拳属木、砲拳属火、横拳属土,五种拳相生相克,所以称为『五行拳』。早期在台湾教授形意拳的人有王树金先生、陈泮岭先生、曹连舫先生、桑丹启先生、李梦熊先生在教授形意拳、其中王树金大师早年被日本人礼聘去教学,声名远播,当然这些大师的门人能仍有在传授武艺如中华武术国际诚明会传授王树金大师的拳艺,此外还有贺顺定先生,刘秋麟先生等人仍在教授形意拳。

八卦掌相传为清朝的董海川大师所传,他的功力惊人,被清朝的肃亲王提拔为王府护院,此后八卦掌便在中国慢慢发芽茁壮。八卦掌的套路有八大式、老八掌、六十四掌等。八卦掌以“滚钻争裹,奇正相生”为劲力法则,其运动特点表现为拧旋翻转、纵横连环、掌随步换、随走随变。可谓是:“行走如龙、回转若猴、换势似鹰、沉若虎坐”。董海川的弟子以尹福和程廷华二人最著名,其中程廷华后又传给高义盛,程、高这一派便被称为程氏高派八卦掌。在台湾早年有张俊峰、吴锦园先生等人传授,八卦掌身形步法变化多端,来台的名师有宫宝斋先生,张俊峰先生、王树金先生、陈泮岭先生、王明渠先生等人,目前有贺顺定先生、何静寒先生、吴国正先生、武坛体系徐纪先生等人、台始易宗门体系罗德修先生等处教授八卦掌。

通常学形意拳也学八卦掌是因为张占魁大师,张占魁大师拜在形意名家刘奇兰门下形意拳,苦练多年,技艺精湛。艺成后又经师兄李存义推荐,拜董海川学习八卦掌,其八卦掌技艺主要得自程廷华,集形意八卦之大成,授徒众多,最负盛名的有韩慕侠(金镛),姜容樵和赵道新。

﹡其他

此外在台湾还有许许多多的拳术,如刘维中先生,为太乙门高手,年已九十,赵福林先生年近八十,精通少林武术等,已往生之武林前辈如童金龙先生结合鹤拳与各种武术成立柔拳,其拳法注重实用,Discover曾采访过,梅花们的吴体胖先生,后来传人有蓝旭如、张武臣等人,孙膑门的孙绍棠先生,功力门的王凤亭先生,等等武术也在台湾流传。早期台湾武林高手聚集的地方大家可能猜不出是在那里,说出来可能大家也会觉得不可思议,是立法院,所以当时有句话说︰「台湾的武术,台北最盛;台北的高手都在立法院『开会』」,台湾有许许多多的武林前辈,各各身怀绝技,也许不是以教授武术维生,而各有不同的工作,犹如功夫片中的裁缝师或是杆面的面店头家,隐于都市丛林中,也许当我们在公园散步时见到一些其貌不扬的长者在运动也许他就是一位武林高手或是武术史的一位见証者。

﹡散打

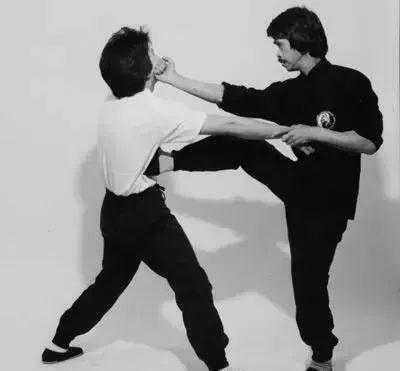

中华武术中的防身技巧,是包括了踢、打、擒、拿、摔等技法,不同于空手道注重在打击技、跆拳道在腿技攻击、柔道在摔法,随着中华武术受到国际社会的重视,中华武术的对打技巧也将在2008年的北京奥运中列入示范赛,往后可能成为正式比赛项目,在台湾早期国术的队打项目称作「擂台赛」,台湾在多年的举办有许多的优秀选手,也举办数次的国际对抗赛,国内的选手都能获得不错的成绩,这股热潮也在国内掀起炫风,国内也举办格斗式的活动,较出名的是TFKC(台湾综合格斗大赛),想学习散打技术国内有张恩煌先生主持的中华武术散打搏击协会,张恩煌先生是89-98历届世界赛,亚洲赛,亚运会国家散打队主教练,陆军特勤队散打搏击格斗教练,海峡两岸国际散打搏击职嶪化推动人,张教练培训出许许多多的好手,其学生也的到多种武术竞赛冠军,国外许多人也慕名前来学习可谓是桃李满天下。

﹡武术在其他领域的影响

武术对舞蹈的影响很大,早期舞蹈家蔡瑞月女仕曾采集庙会、民族、客家到原住民一系列的本土风成为素材,大圣猴拳与太祖拳名人廖五常被邀请到中华舞蹈社教学,也为舞作「车鼓阵」作编排,现下就举一些以武术作为素材为作秀的团契。

◎琥珀中国武集是目前国内唯一以武术为主要创作元素,以呈现并发扬属于中国武术中的特殊美学、哲学、兵学、等各种丰富内涵为目标的武术艺术作秀团契,其将武术舞台化,所谓的舞台化并不是将武术舞蹈化,是充分展现中国武艺独特之美。

◎云门舞团编舞者由「镜花水月毕竟总成空」的偈语获得灵感作舞。舞蹈动作则根据熊卫先生所创「太极导引」的原理发展形成。中国肢体的美常常在拳术中。拳术武术也被吸收到戏剧身段中,成为肢体美学重要的传承。

◎太鼓舞团优人神鼓是台湾本土走上国际舞台的艺术团体,「先学静坐,再习击鼓」,使道与艺结合的表演方式成为优剧团的特色。这群优人的艺术训练也较为特殊,除一般的专业训练外,也结合了民间鼓击、武术、太极导引、静坐……等,训练场所更回归于自然山林之中。

◎舞工厂将踢踏舞与中国武术融合是想要让踢踏舞更具东方的色彩,以舞者以『武侠』的型式登场,剧中将利用中国道统兵器双棍互打铿锵呼应的响声,配合脚步踢踏舞强烈的节奏,展现全新中西合并刺激的踢踏舞。」等融合的武术的训练与技巧。

结语︰

也许看完了上述的些武术,激起了那自幼武侠的美梦,也许血液中龙的灵魂也蠢蠢欲动,让我们不禁要提剑去追梦,决定想的武术与团体后,在拜访团体前ㄧ定要先打个电话去约时间,当然首先要语气和缓的说明想要学习的意愿,当前往去团体所在道馆后要注意礼节,现下的武术团体对于愿意前来学习者都非常欢迎,但是有点要注意的,如果看到道馆架上的兵器千万不要情不自禁的去摸或是拿下来玩,因为这是有挑性的意味,随意去拿刀就是有想要去挑战刀法,拿棍就是要挑棍法,因此这个要注意,以前有一群学生男男女女一起出去玩,刚好有位教师刚好教学生武术完毕在休息,结果那群学生中一位男同学因为学过兵器想在女同学面前炫耀,就随手拿起别人的兵器来挥舞,当然是白目的结果,除了被训骂ㄧ顿之外,也搞得同行的朋友兴致全无,若是遇到武林老前辈可能还被修理一顿,这是一个大忌,此外武馆的狮头也不能随意乱碰。

也许面对这么多种武术,不知道如何选择,其实可以先看看自己喜欢的拳术,是跳来跳去的武功,还是刚猛有力的拳架;自己的时间能不能配合,如果是早上五、六点能不能起得来,还是晚上时间较好配合;再跟教课的老师聊一聊,看看老师的教学理念是不是可以接受,是一板一眼的严格还是喜欢轻松自在的教学;自己再去试上几堂课,看看自己在马步、弓步的基本桩步训练时,自己是不是可以享受那种汗水流畅的情境,在劈腿拉筋时能感受那种痛快,这是有其必要性,所谓练功不刻苦纸上画老虎,当然只讲求健康就不需要要求这么多。

当然武术能不用来打架惹事,但是想要学到能自保也是要下功夫,不过既然练了 最好能努力下功夫好好的学习,尽量把防身技巧也学会,免得哪天需要用却用不出来那会很遗憾的,防身技巧就像灭火器ㄧ样最好是备而不用,说到这里跟读者说ㄧ个故事,笔者有一个朋友身高大约只有160公分,他每天都会去附近的一所大学练武术,有一天他运动后回家,发现楼上有异常的声音,所以他就手拿器械沿着楼梯小心翼翼的去察看,等他到了顶楼发现有一位壮汉约180公分,他吓了一 跳直接反应就是冲上去一个肘撃加侧踹,那小偷立刻跌出在地上不能动,后来在加里床底下找到一把匕首,原来小偷来打算等天黑他们熟睡后拿刀抢劫,笔者的朋友事后直说幸运,也认为武术救了他全家逃过一劫,当然不好的事最好不要遇到,但是需要能备而不用。

武术的练习重视自我审视,也就是自我的观察,譬如在蹲马步的时候要自我检查姿势是否正确,膝盖有没有超出脚尖,重心是否有摆正,肩膀是否有放松,如果有镜子更好,在这些做完这些检视之后,在从头检查自己肌肉的感觉如何?是紧张还是放松,再从头、颈、肩、胸、腰、胯、手、腿一层一层做检查,去感受身体的觉受,在一切都矫正之后,要去注意自己的呼吸,感受吸进来的空气进入鼻腔,进入胸腔,腹腔与盆腔的配合,这是在练桩步时的基础要求,在练习套路时除此之外可以去感受身体与空气接触的感受,感受空气的流动,在练武术时更要能去发觉自己的念头,每ㄧ个动作的念头,由观身进而观心,这样练起武术就不会只是一个单纯的肢体运动,练习武术来就会更有趣了。

其实想要把武术练好,除了努力下功夫之外,还要多多充实自己,多阅读有关武术史、生理解剖、中医经络与身心灵有关的哲学等书籍,这不仅是学生需要的,一位武术教师自己更是要不断的吸收新知识来充实自己,此外品德得修养也很重要,如果学武术只是增加自己的暴戾之气、图个逞凶斗狠,那不仅对自己没好处也对家人朋友增加负担,武术是要求德术兼修的,如果有了以上的理念,相信可以很快乐的悠游在武术的美好领域中。