修身养性 | 《道德经》与南怀瑾先生,说透人生智慧

2019-1-9 青野天润

1、 多言数穷,不如守中。

话不是越多越好,有时候多说话反而会使自己陷入困境。与其喋喋不休,不如在沉默中好好修炼自己的内心。

生活中说话要注意对象、场合,说话之前要考虑一下话能不能说,背后议论人的行为不要做。说的是别人,痛的可能是自己。

2、 知人者智,自知者明。

人贵有自知之明。有自知之明才能看清自己,扬长避短把力量发挥最大效用。

汉代刘邦曾说:夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给馈饷而不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。

谁都有缺点,谁都有不擅长的东西,人生的意义正在于接纳并欣赏不完美的自己。

3、 上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。

真正有德行的人,不会把德行挂在嘴上。嘴上说的天花乱坠,不如落实在行动中。

品德的体现全在细节中,有德行的人总是嘴上说的少,但处处严格要求自己。

4、 静胜躁,寒胜热。清静为天下正。

修身养心离不开“清静”二字,“清”是一种心灵状态,“静”是一种生活状态。

遇大事不要慌张,静下心来才能想到解决办法;遇烦事不要生气,生气伤害的还是自己的身体。

放慢自己的脚步,学会知足。自己有自己的活法,一家有一家的日子。

5、 我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。

心怀善意,才有好运降临。如果你看什么都不顺眼,悲观处事,处处以恶意揣度别人,自然日子不会好过。

做人有没有能力先放一边,最重要的是要有一颗善心。想要日子过得好,就要学会节俭,节俭持家才能富过三代。

6、 祸莫大于轻敌,轻敌几丧吾宝。

不要轻视小瞧别人,我们常说“人外有人,天外有天”,世界如此之道,你并不是世界的中心。

做人学会谦卑,只有空杯子才能盛满水,也只有把自己姿态放低才能学到东西。

7、 飘风不终朝,骤雨不终日。

所有的困难都是暂时的,就像乌云遮不住太阳,洪水冲不垮山岗。

困难并不可怕,真正可怕的是没有做一丝努力就在困难面前认输。成功的人,不是没有经历过困难的人,而是在困难面前撑住并熬过来的人。

只要相信自己,没有困难是克服不了的。

8、 信言不美,美言不信。

良药苦口,忠言逆耳,漂亮话好听却没有用,珍惜那些能给你指出错误的朋友。

生活中听人吹捧不如听下真诚的建议。虚心接受别人提出的意见或建议。

9、 大丈夫处其厚不居其薄,处其实不居其华。

做人要厚道踏实,不要过分追求物质享受。一个人有权有钱没有内在也不过是个“暴发户”。

不要为了追求浮华,忘记自己的本心,丢掉自己的良心。钱财等身外之外,今天得到了明天有可能失去,只有装进内心的知识、品德才是最珍贵的财富。

10、 万物之始,大道至简,衍化至繁。

生活其实很简单,不要让它复杂化。

快乐开心是生命中最重要的,一个小窝温暖就好;一顿便饭可口就好;一个爱人知心就好。

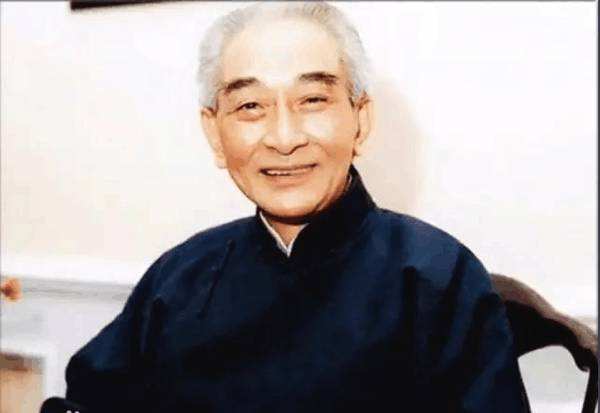

南怀瑾先生:修身养性的精要

现在你们又问中国文化修身养性的问题。中国文化的儒释道三家,各有三句话需要了解的,就是佛家讲“明心见性”,儒家叫“存心养性”,道家说“修心炼性”。实际上,这就是生命的大科学。

《大学》里头有几句话,你们大概都会背吧!“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”这是大原则。中国自古的传统文化,六岁入小学,十八岁已成为成年人了,便进入大学。大学者,大人之学也。所谓大人,就是成年人的意思,成年人的第一课,先要认知生命心性的基本修养。所谓“明明德”,就是明白心性问题。这个“德”字,“德者得也”,得到生命本有的学问,这属于内学,也叫内圣之学。

儒家所谓的圣人,在道家老庄的讲法叫真人,你听这个名称就可以知道,一个人成年以后没有真正修养心性,都是不够成熟的,就不足以称为成年人。以真人这个名称来说,必须要有真正心性的修养,认得那个生命根本。道家所说的真人就是神仙,超乎一般平庸的人了。换句话说,没有明白自己生命根源的心性以前,都是行尸走肉的凡人,也就是假象的人而已。“大学之道,在明明德”,是在说明“内圣”以后,才可以起大机大用之“外王”。这个“王”字,“王者用也”,上至帝王,下至贩夫走卒,不过是职务的不同,其实都是启动心性外用的行为。所以“在明明德,在亲民,在止于至善”,这样才是一个完成圆满人格的人,也可以叫他是圣人或真人了。

那么怎么修养呢?我背给你们听,这里头有七个程序:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”你看“知止而后有定”,第一个是知性的问题。知,就是每个人生来能知之自性的功用,学佛学道,成仙成佛,第一步也都先要知道“知止而后有定”。譬如我们大家现在坐在这里,都知道自己坐在这里吗?这个能知之自性是什么呢?这个能知之自性不在脑里头,也不在身上,是与身心内外都相通的。但现在西方医学与科学都认为能知之自性是生理的、唯物的,归之于脑的作用,其实脑不过是身识的一个总汇。这个问题要详细研究,是很深刻、很广泛的,不是一两个钟头能讲得清楚的。我们中国文化讲本体是心物一元的,知性不在脑,是通过脑而起作用,这个要特别注意。

再说我们的思想、身体要怎么定呢?平常人的知性,是跳跃、散乱、昏昧不定的,但是又必须要以知性的宁静、清明把散乱、昏昧去掉,专一在清明的境界上,这才叫做“知止”。知止了以后再进一层才是定。佛教进来中国以后,把大小乘修行的一个要点叫“禅定”。“禅”是梵文的翻音,“定”是借用《大学》“知止而后有定”这个“定”字来的。

这个“知止而后有定”的境界,渐渐会进入一种安详、静谧的状态,这叫做“静”。到了静的境界以后,再复进入非常安宁、舒适、轻灵的境界,这叫做“安”,借用佛学特别的名词,叫它是“轻安”。再由轻安、清明、不散乱、不昏昧,非常接近洁净的境界,就会发起“不勉而中,不思而得”的慧力,这叫做“虑”。 这个“虑”的意思,不是思想考虑的虑,是在定静安适的境界里自性产生的智慧功能,不同于平常散乱、昏昧的思想,它是上面所说的“不勉而中,不思而得”的智慧境界,这两句名言出自曾子的学生子思所著的《中庸》,就是对于“安而后能虑”的诠释。我们现在借用佛学的名词来说明这个“虑”字的内涵,就是“般若”的境界,中文可翻译为“慧智”。它不同于一般的聪明,我们现在用的思想学问都是聪明所生,不是慧智,慧智跟聪明大有差别。透过这个慧智,然后彻底明白生命自性的根源,在《大学》就叫做“虑而后能得”。得个什么?得个生命本有智慧功能的大机大用,这才叫做“明明德”。

换句话说,我们这个生命,思想像陀螺一样在转,佛法告诉我们,一个人一弹指之间,思想有九百六十转,这是生命中认知的大科学。比方我们写一篇文章或写一个字,那里头不知有多少思想在转动啊!你给情人写一封信,“亲爱的,我爱你……”这一念之间的思想情绪已经从国外转起,转到中国了。像人们谈情也好,讲话也好,思想转动得很厉害,极不稳定。注意哦!比如我们说一个“现在”,这句话是一个思想,是一个念头在动,这是“想”不是“思”。当说个“现在”,里头早已经想到下面要说的另一句话,不止几百转了,这是很微细的“思”的作用。因此要随时知止,把它定在那里,像陀螺一样虽在转动,其实陀螺中心点都在本位。所以说“知止而后有定”,这是第一步啊!

“定而后能静”,什么叫静?这里头牵涉到物理科学。宇宙的功能究竟是动还是静,都是个大问题。世界上万物的生命没有真正的静止,生理、物理的世界都在动。轻度的动、慢慢的动,看起来是安静的,这是假的静,不是真的静。譬如前两天的地震,本来地球内部都在变动,不过现在因为地球内部的物理变化,地和风(气)、水、火中间起大冲突,有大的震动,我们才明显感觉到震动。其实有很多的震动,我们是感觉不到的,而有些其他的生物反而比我们更能感受得到。

如何才能做到“静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”呢?最重要的就是要能“知止”,真正认知一个能使它安静下来的作用,才能做到所谓的大静、大定,那就要牵涉到哲学上的本体论,现在只能大略带过。所以《大学》之道讲“修身、齐家、治国、平天下”,首先须从知、止、定、静、安、虑、得的内圣的静养开始,这是中国几千年以来的教化的传统。