古近代商业社会的画卷·西商

2018-12-31 青野朝华

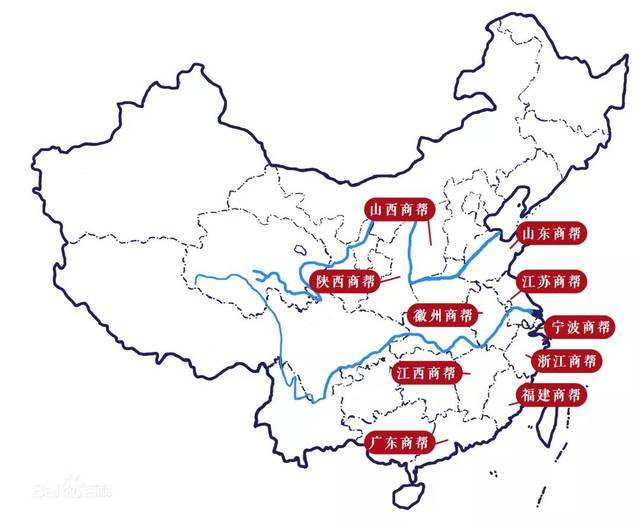

关于“西商”,流传于清代康乾时期的《扬州竹枝词》中写道:“商人河下最奢华,窗子都糊细广纱。急限饷银三十万,西商犹自少离家。”我国明清形成了陕西商帮、山西商帮等十大商帮。陕西和山西商人在“食盐开中”和“走西口”中融洽合作,双方汇集资金,分摊股份,以小博大,取得了巨大的经济效益,是经济上的“生死战友”,加之因地缘相近、习俗相同,历史上合称为西商或山陕商人。

这里的西商指的以西安为中心,辐射到全省,全国,全世界的西安商人。也可延伸到与西安有商业来往的商人,旨在招商,发展西安经济。这是王永康书记对西安发展的一大贡献。

陕商(陕西商帮)勇于开拓,生意做大做强

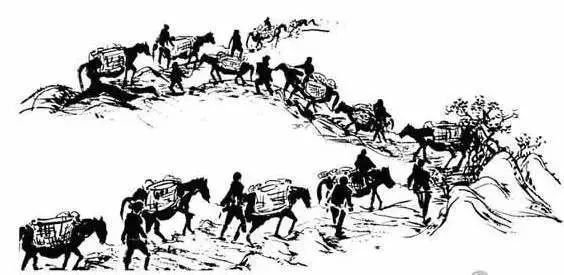

明初,为了防止北方少数民族的侵扰,在陕西、山西长城口设置了九大军营进行防御,每天消耗大量粮食,运粮成了政府负担,明朝政府就想了个办法,盐原来由官方垄断经营,现在分一块给商人,只要商人把内地的粮食运到边防,大约30斤粮食可换一份“盐引”,运的粮食越多给的盐引越多,而且是当时质量最好、最能赚钱的淮盐引。商人拿盐引到盐场去领盐、去销售,赚取差价,这种制度史称“开中制”。因为便利的地利环境,陕西商人和山西商人迅速壮大起来。

山陕商人换盐的主要地点是扬州。他们在扬州发了大财,有的开始奢靡,秦淮河畔的青楼繁荣起来。

由于“食盐开中”政策的施行和“茶马交易”的强势发展,秦商结伴结伙,抱团做生意,这时,陕西商帮形成了。中国出现陕商、晋商、徽商三大商帮,宋应星在分析明中叶商人势力时说“商之有本者,大抵属秦、晋与徽郡三方之人”,陕商位居三大商帮之首。

为了巩固边防,明政府在陕西实行“食盐开中”政策,明弘治五年(1492年),主管财政和税务的户部尚书叶淇上任不久,就将输粮换引的“开中法”,改为以银换引的“折色法”,商人在内地就可以用白银购买到盐引。

明朝另一件商业大事是茶马交易,大量泾阳的茯砖茶、三原的土布等经户县、周至等地汉族商人带到藏区经营,民间称为“蹚古道”,藏商用牦牛、药材等物交换茶叶等生活日用品,贩运到藏区内地,方便百姓生活。经商定居的汉族商人以户县商人影响最大,户县有的地方是整村为经商服务,其中,牛东村最为有名。明初时,蹚古道市场就已经非常繁荣了,以康定为中心的茶叶市场形成了一定的规模。巨额利润无法阻止川陕商人的经商脚步,私茶贩卖屡禁不止,朱元璋颁布《茶马法》,惩处贩卖私茶者。而在北部,明政府严禁对蒙古人茶叶贸易,直接间接导致茶叶战争发生。茶叶的重要作用关系到国计民生,国防安全。

陕西商人在贵州利用赤水河的水和当地的优质高粱,经九次勾兑,制造“茅台酒”,当时叫“茅台烧锅”。

清朝时,陕康藏茶马交易,也就是“蹚古道”,继续发展。“走西口”成了陕西商人和山西商人的谋生的另一形式。这些谋生活动,带动了经济发展,促进了商业繁荣。

西商代表商人

(1)明朝。冯梦龙编撰的三言二拍中有大量的陕西商人,说明元朝、明朝时陕商在江南的地位和生意都远远超过晋商,《杜十娘怒沉百宝箱》中李甲把杜十娘卖给了商人孙富,孙富就是以陕西商人为原型。《喻世明言》第十八卷记载的陕商,周至人杨复在做生意时被倭寇掠走的经历。在陕西当地脍炙人口的秦腔,也有很多对秦商非常生动和真实的写照,通过古老的戏曲唱段展现陕商。明朝时,武功有个人叫康海,考上状元做官后,被友人陷害,弃官来到揚州做起了生意,从状元到盐商,成为当时有影响力的盐商。

(2)清朝。明清渭南有谚语:孝义的银子、赤水的蚊子。说的是商贾云集、富甲天下孝义镇的鼎盛,渭南的赵家在关中生意做的很大。陕西流传的“荒岁歌”中的一句,“孝义镇它本是渭南所管,赵老五也算是关中富汉”清末小说《官场现行记》开始就从赵家后代中了状元写起。,思想转化很快,生意也做的很大。

泾阳安吴堡吴家大院的“安吴寡妇”周莹,在八国联军侵华慈禧来到西安避难之时,捐赠了10万两白银,慈禧封周莹为“一品诰命夫人”,亲手题写“护国夫人”牌匾,收周莹为义女。(现有影视剧《那年花开月正圆》孙俪饰演周莹,该剧以陕西省泾阳县安吴堡吴氏家族的史实为背景,讲述了清末出身民间的陕西女首富周莹跌宕起伏的人生故事)

明代弘历年间, 有一任姓人家迁入周至县竹峪苍峪村,居住在村北的岭边。清代顺治年间任家开始打城墙,起名任家城村。任家城的任东明在光绪年间中武举,后弃武经商,在西安做生意,富甲一方后就在周至、眉县一带购买土地。仅在眉县西边就收取挨着传的十二个村子地租,人称“十二链”。地租要从夏忙后收到年底,每天要收一大车粮食。

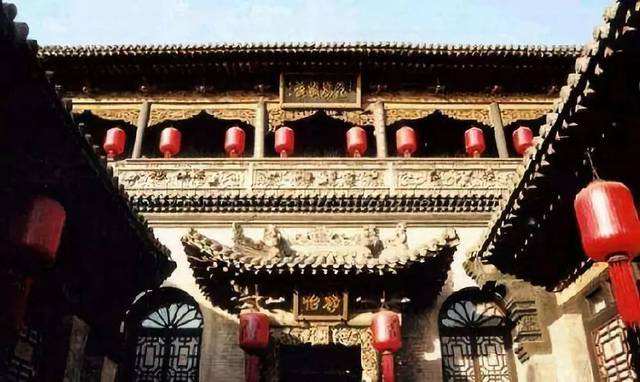

清朝时,韩城党家村党贾两姓分几处在豫鄂交界的唐、白河流域经商,取得了巨大商业利润。嘉庆、道光、咸丰三朝是党家村经济史上的黄金时代,据传号称“日进白银千两”。往老家运送银两的镖驮络绎于道,党家村开始进入了持续百年的修建四合院时期,修筑了祠堂、庙宇、文星阁等配套建筑。咸丰初年,村中集资筑建泌阳堡,同时建起了寨堡中几十座四合院。至此,党家村以富有闻名遐迩。

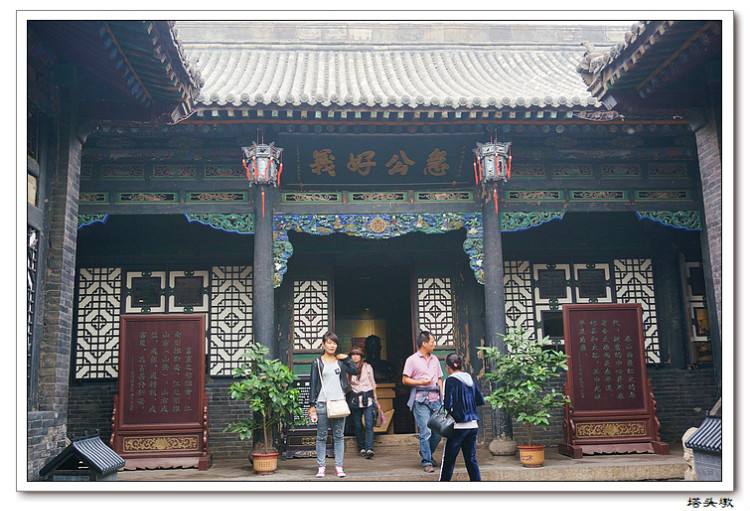

著名的陕商还有三原孟店的周家大院,旬邑的唐家大院、王桥的于家大院,武功的路家大院等等。

真实的“走西口”路线

康熙三十六年(1697),为了发展边疆经济,稳定民心,康熙下令,允许蒙汉在长城北50里的“黑界地”耕种。山西西北部河曲、保德、偏关三县越过黄河,在陕北府谷与陕西商人汇合,共同“走西口”。乾隆八年(1743),理藩院尚书班地和陕甘总督庆复在榆林会商,决定把“黑界地”全部开发为农业区。从此,陕北人、山西人开始了大规模的“走西口”。

陕西人走西口的线路很多,主要有二条,一是经榆林,神府,黄甫川,到达麻镇。一是通过榆林北5公里的红石峡(长城口)进入“禁留地”,榆林以南、以西人主要从这里走西口。

后来,晋西北之外的山西人开始大规模“走西口”,通过“杀胡口”(杀虎口)走出了一条适合晋西北之外的山西人的路子。

咸丰年间流行于陕西、山西、内蒙的《走西口》中有这样的台词:

头一天住古城,走了七十里整,虽然那个路不远,我跨了它三个省;

第二天住纳林,碰了个蒙古人,说了两句蒙古话,甚也没听懂;

这里的古城是府谷县古城乡,不久,“麻城口”等长城口成了“西口”,后来西口泛指长城以北的蒙古高原,狭义的西口则指现在的包头、呼和浩特、河套平原。

最早走西口的是陕北人。“走西口”以耕地为主,商人在人群聚集的地方经商,陕西人还在河套平原发展农业经济,有的走向新疆发展。

随着形势的发展,通过长城出口走出去的人起来越多,“西口”的位置也发生了变化,广义的“西口”指在长城以北、张家口以西的内外蒙古从事农业、商品交易的地方,狭义的西口特指包克图(今包头市)、归化城(今呼和浩特市)、河套平原等。

走西口是陕西人和山西人的重要谋生手段。有史料记载,到了嘉庆年间,在蒙地定居的汉人已随处可见。《大清会典》说到“昔时龙沙雁碛之区,今则筑场纳稼,烟火相望”。

西商曾经的辉煌

《成都掌故》载:“陕西街,为陕西会馆所在地。清代以来,四川的大商业,多由‘陕帮’垄断,财力雄厚,会馆宏大,街道也宽。今馆废。”清代成都33家当铺,陕商经营28家。

秦腔《张连卖布》介绍了陕西商人生意做大做强的情况。致富后的奢侈生活。

先把那渭南县当铺坐下,西安府开盐店咱当东家。兰州城京货铺招牌悬挂,西口外金刚钻发上几车。穿皮袄套褐衫骑驴压马,烧黄酒猪羊肉美味有加。娶妻小赛过那南京俏画,买丫鬟和小子装烟倒茶。清早起人参汤先把口下,到晌午把燕窝拌成圪塔。张口兽琉璃瓦高楼大厦,置九顷水浇地百不值下。银子多使不了这该怎咋?寻几个好伙计四路访查。幸喜得四路里粮食涨价,百十名走粟行银赚万八。捐功名只要那官高势大,访巡抚坐总督布政按察。

清朝韩城党、贾两家经商发财后修建了规模宏大的党家村,被国内外专家誉为“东方人类古代传统文明居住村寨的活化石”、“世界民居之瑰宝”。2001年6月25日,被国务院公布为全国重点文物保护单位。

陕西商帮衰落还与以下原因有关。一是陕西古代是皇城所在地,有光宗耀祖的意识,看不起生意人;二是土壤肥沃,自然条件优越,相当一部分人宁守二亩三分田,也不愿出去“受罪” ,缺乏危机意识;三是没有做大事的意识,家族式管理,消弱了生意的做大做强。

(部分资料源于:秦中鸿儒)