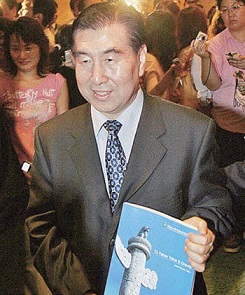

王宪章:中国金融业改革的先行者

2018-10-26 青野鸿蒙

如果时光回到10年前,在保险界,王宪章这个名字或许无人不晓。如今,他已迈入古稀之年,自然也退出历史的舞台。在中国的金融系统乃至国际金融界里,王宪章是广为人知的风云人物。他领导的中国人寿完成了众多历史性跨越,这是公众有目共睹的。在他的带领下,国寿股份制改革成功,并完成重组,在境外上市,创造了当年全球最大的IPO,继而成为了内地第一家进入世界500强的保险企业。

有人说,王宪章的经历成为了中国保险业近40年来兴衰沉浮的缩影。他几乎经历了中国保险业起步、暂停、恢复到飞速发展各个阶段。纵使时光如何变迁,也抹不掉他留给中国保险业的记忆。

王宪章,河北人,1942年5月出生,1965年毕业于辽宁财经学院(现东北财经大学)。因为当时大学校园师资紧缺,成绩优异的王宪章一毕业就被留在学校任教,直到1969年。

摸着石头过河

王宪章大学就读于辽宁财经学院(现为东北财经大学),在他大学读书期间,有一件事深深影响了他。对此他说过一句话:“在四年的大学学习过程中,关于“保险”只有这一个小时的课程,却确定了我的终身职业。”那是个平常之日,老师讲到在进出口商品价格的构成时,提到了一个名词,CIF。老师跟他们说,CIF价格,即C是cost(成本),I是insurance premium(保险费),F是freight(运费)。王宪章没有在意前后的“成本”和“运费”,惟独记住了“保险”二字。

于是,大学毕业直接留校任教的王宪章,在留校任教四年后,他决定弃教从业。就在1969年,他踏出了从事保险业的第一步。在开始保险事业后,王宪章由于工作能力突出,先后担任了中国人民保险公司大连分公司副经理、辽宁省分公司总经理、中国人民保险公司副董事长兼副总经理、中国人民保险(集团)副董事长兼副总经理、中国保险股份有限公司和香港中国保险(集团)有限公司董事长兼总经理。

1969年,王宪章到了中国银行大连分行的保险科。彼时国内保险业务已经停办很多年, “一大二公”是当时最大的保险,很多人认为开办商业保险的必要性并不大。岂料,那时我国自主研制的第一艘万吨巨轮“跃进号”在首航之日便发生触礁沉船事故,这件事给当时的保险事业造成了一定的影响。因为进行了保险,沉船事故大部分的保险分到了国际再保险市场,结果一番计算下来,再保险赔款金额竟然比再从国外买一艘轮船的金额还要大。之后又发生了类似的轮船沉没事件。“两轮”事件的发生将保险的重要性体现得淋漓尽致,引起了社会对保险重要性的重新认识,这为我国最终恢复国内保险业祭奠了基础。在这之后,国家决策层作出表态:“为了企业经营可以科学地核算成本,保险费应当是必要的支出,应该允许国内保险发展,体现保险职能,通过保险的渠道搜集大量损失记录,提供防灾防损措施,减少灾害事故的发生和整个社会财富的流失。”于是,在我国改革开放飞起始之年,也就是1979年,我国正式恢复国内保险业务,王宪章参加了国内恢复保险业务的第一次会议,也成了其中的一名见证者。刚刚恢复国内业务时,保险业的发展并没有想象中顺利。

虽然国内已经有了保险需求,但由于普通民众对保险重要性的意识还没有那么强,所以需求并不是很迫切。毕竟大部分企业还是国有的,即便发生损失,还是可以申请财政拨款的。王宪章认为,这样的做法从当时的核算体系上讲是不科学的,不能真实地反映企业的盈亏情况。“所以刚开始时,保险的发展非常艰难,几乎是靠中央文件要求各单位积极参加中国人民保险公司的保险来发展的,保险收入也很少,只有4.6亿元。”王宪章说道。

在他接任中国人民保险公司辽宁省分公司总经理后,整个大环境下,发展虽然迅猛的保险业在人才、技术、市场等方面还是处于百废待兴的状态。所以,王宪章意识到,这种时候必须摸着石头过河,还要大胆地进行尝试。于是,就在他刚上任的那两年,他既当领导又做业务,充当公司的一个大业务员,亲自带着手下的业务员们到一线去展业。有趣的是,当时的展业成本很低,他们做的最大一笔业务,只送了一个8块钱的人造革包和一支英雄笔就把业务做下来了。就这样,在他的带领下,辽宁分公司的业务突飞猛进。在1986年,王宪章被正式调到总公司,成为了当时第一个从地方分公司调到总公司的班子成员。

王宪章管理的中国人寿不但牢牢占据行业老大的地位,而且其收入规模跻身中国企业十强。参照 2002 年《财富》全球 500 强排行榜,中国人寿的营业收入相当于第 350 名的水平。此前的两年,它的保费收入分别为 652 亿元、813 亿元,三年平均以 50% 以上的速度递增,远远高于 30% 的行业平均增长水平。

王宪章说,中国人寿虽然达到了 500 强的重要财务指标,但在管理水平、创新能力、产品服务等方面,中国人寿与世界 500 强还有差距。“况且,进入世界 500 强只是我们的一个阶段性目标。”

王宪章一向低调,为人谦恭。平时喜读保险业务书籍、业余爱好甚少。但透过他的一些场合的言辞,不难发现王宪章绝不缺乏激情和理想。在去年 8 月在其家乡大连召开的第四届世界华人保险大会上,王宪章对参加大会的中国人寿 1,600 多名营销伙伴说:财富、名誉、地位和权势都不是衡量成功的尺度。惟一能够真正衡量成功的,是这两个事物之间的比率:一是我们能够做的,二是我们已经做的。对于已经做的,我知道大家已经做得很出色;但对于能够做的,我相信,凭着你们的才华,还做得远远不够。如果能够充分发掘你们的无穷智慧和潜在能力,你们完全能够做得比现在更好。只要敢于超越,不断地用更大的爱心、信心、恒心与责任心来编织自己的理想,每一位伙伴都能做得比现在更好!”

王宪章走马上任的世纪之交,对中国的保险市场和中国人寿保险公司而言,都面临一个转折。一方面, 经济持续增长 20 余年。伴随着企业市场化转变力度的加大和社会保障体制的改革,人们的保险意识空前提高;另一方面,中国加入世界贸易组织已成定局,不少外国保险公司跃跃欲试。而此时的中国人寿才从原中国人民保险公司分离出来不久,国有企业的体制性障碍凸现,经营机制的转换尚未充分展开。但已在香港经受过市场经济洗礼的王宪章坦然地面对这其中的巨大机遇和挑战。

中国现有 54 多家保险公司,保险中介机构 170 家,保险兼业代理机构 7 万多家,从业人员 20 多万人。一个以中外保险公司为主体、保险中介机构为纽带的保险市场正逐步形成。这既为中国人寿提供了良好的同业促进环境,也带来了更为激烈的竞争。另一方面,中国的GDP持续以世界第一的速度增长,中国家庭财产在 15-30 万元之间的人口急剧扩大。专家预计,2010 年,这些“中国的中产阶级”达到 2 亿人左右。而中国的计划生育政策使中国逐步进入了以独生子女为主的家庭结构,人们的保险消费观念由传统的“养儿防老”转变为“保险防老”。与世界相比,目前中国保险业总资产仅占到 GDP 的 2.2%,而发达国家的比例在 10% 左右;中国的保险深度,即保费收入占 GDP 的比重为 1.8%,相当于世界平均水平的四分之一;中国的保险密度即人均保费是 15.2 美元,更是不到世界平均密度的二十五分之一。这一切都为中国人寿提供了超常规增长的可能。王宪章说,“在中国已实现小康并全面建设小康的新时期,在中国入关的新形势下,机遇和挑战都是巨大的”。当然,实现增长的关键是管理得法。

"进入世界 500 强只是我们的一个阶段性目标",王宪章说

王宪章和他的团队制定的六大战略几乎涉及公司运营的方方面面。他希望他管理的中国人寿最终能在体制机制创新、人才、销售、信息化、品牌和企业文化等脱胎换骨。但他没有忘记,企业的立足之本是根据市场的不断变化提供产品和服务。所以,自上任之始,他便亲自指挥,加快开发适合不同层次需要的保险产品。目前公司开发的险种超过 100 个,在国内同行中居于领先。针对在华外企员工的人身保险需求的上升趋势,并根据他们的特殊要求,中国人寿设计出一套受到他们普遍欢迎的保险方案。中国人寿在中国最早开办了外企员工最为迫切的门诊医疗保险。目前,在 300 多家在华运营的世界 500 强企业中,80% 已成为中国人寿的客户。

加大产品宣传力度,搞好客户服务是保险公司经营的重要方面,也一直是许多国有企业管理的“软肋”。2001 年 7 月,中国人寿推出了迄今为止被认为是中国覆盖面最广的客户服务中心。2,000 多名经过培训的客户服务代表从早上 8 点到晚上 10 点,提供服务范围包括咨询、查询、投诉、挂失登记、报案登记、客户回访等一站式服务。在中心电话 95519 开通试运行之日,王宪章率领公司高层管理人员走上北京街头推广。“我们不认为他是在做秀,他这样做确实给公司上下起到了增强服务意识的作用”,一位员工说。客服中心去年一年的服务量超过 500 万人次,达到了预期的效果。与之同步,为利用中国的劳动力优势扩大市场,王宪章率领他的团队一刻不停地在全国“跑马圈地”。截止到目前,公司在全国以拥有分支机构 3,400 多个,正式员工 5.2 万人,设立代办网点 8 万多个,聘请专兼职代理人 65 万人,是中国寿险市场网络机构最全的企业。

王宪章把中国人寿的股份制改造看成是一生中最富挑战性的工作

王宪章说,保险业务属于长期负债,加上中国保险业日趋竞争激烈的形势和保险费率市场化,保险公司的竞争已变成了保险资金运用水平的竞争。虽然中国人寿有着资金雄厚的优势,但没有高超的运作技术,优势也可能变为劣势。2001 年,中国人寿资金运用达 1,903 亿元,成功地获得交易所市场交易量保险公司第一的位置,同时也是中国债券市场、基金市场和货币市场上最大的机构投资者。

面对未来全球范围的竞争,王宪章深知他在管理层面改革的最终成功,很大程度取决于公司改制能否完成。中国人寿作为中国为数不多的国有独资的保险公司,面临着国有企业普遍存在的产权关系不明、经营自主权不能充分落实和企业负担过重等种种弊端。“我们要聘请外籍员工,给优秀人才有竞争力的薪酬等问题在现有体制下很难有所作为,”王宪章说,但通过改制和上市,不但能增强资本实力,同时还能在管理上带来真正意义上的突破。“中国人寿是中国保险公司的旗舰,公司体制改革是获得恒久动力的必备条件”,王宪章说。为此,他把中国人寿的股份制改革看成是他一生中最富挑战性的工作。

中国保险公司寻求上市得到了政府大力支持,目前已有 10 余家保险公司已通过了上市辅导期。然而,受到证券市场低迷等因素的影响,尚未有一家保险企业在国内完成上市。

随着电信、银行一批超大型国企改制和上市成功,中国人寿的股份制改造也得到了保监会的支持。前不久,保监会主席吴定富到中国人寿调研时公开表示:保监会积极支持对中国人寿的重组改制和上市。王宪章告诉《财富》记者:中国人寿的股份制改造方案正待国务院批准。股改的总体目标是:坚持国有股的控股地位,选择优质资产和业务上市,选择国际知名的公司作为战略投资者。“目前,正在与多家境外机构洽谈,还没有选定哪一家”。他说,改制后的中国人寿将完全按市场法则运行,目标是建成具有国际竞争力的现代商业保险公司。

率领国寿美港上市

王宪章与时任国务院总理朱镕基有着较深的交情。在上世纪90年代初,朱镕基担任国务院常务副总理时,主管金融工作。当时,市场经济体制还没建立起来,金融保险领域的行政化色彩比较浓厚,一些政策文件的起草往往带有部门色彩,必然要经过一番激烈的争论。在会上,王宪章经常提出一些反对意见,给朱镕基同志留下了“爱抬杠”的印象。不料朱镕基没有责怪他,反而还器重他。1999年年底的一天,王宪章在香港的办公室接到了时任中央金融工委副书记阎海旺的秘书打来的电话,叫王宪章速回北京一趟。到了北京,王宪章直奔位于航天桥附近的华融大厦,那里是中央金融工委的办公所在地。阎海旺一见到王宪章,什么也没说便拿出一份文件让王宪章自己看。这是一份从镕基同志那里批转来的文件,上面有一段朱镕基的亲笔批示:“中国人寿很重要,如果经营不好,造成一个大窟窿,怎么向人民交代!是否考虑迅速将在香港的王宪章调回来,任中国人寿总经理。”

在千禧年这一年,已经在保险业摸爬滚打31年的王宪章出任中国人寿保险公司总经理,就在这时,他把中国人寿的股份制改造并成功实现海外上市看作是他一生中最富挑战性的工作。

王宪章表示,接管中国人寿,可以说是临危受命。为了化解中国人寿的巨额利差损,王宪章当时大胆地决定,在中国人寿内进行股份制改造,然后上市。中国人寿上市,其中的困难可谓重重。正当王宪章带领众人积极重组准备上市时,一边是“非典”入侵,全城戒备,办公室不能工作,他们只好搬到院子里;另一边是审计署突然进驻,他们不得不花时间配合审计;这样的情况下,他们经常忙得焦头烂额。而当时中国人寿计划内的融资是20亿到35亿美元,如此大的融资规模在国内根本无法实现,只能去庞大的美国市场去。只是,上市本是不易,更何况是在海外上市。就连普华永道和个别中介机构都不同意,王宪章和底下的团队还是决心豁出去。去了美国,他们要想办法向别人解释清楚那几百个亿的利差损是怎么回事,还要去路演。“270多人听我们演讲,结果讲完后几乎没人提问,全场鼓掌,下来就签单。”回忆起的时候,王宪章还分外清楚地记得,当时他们走了103家投资者,其中的101家买了他们的股票。

2003年美国当地时间12月17日上午9点半,王宪章为纽约证交所鸣响了开盘钟。中国人寿于17日、18日分别在纽约和香港两地挂牌上市,以融资35亿美元成为2003年全球最大IPO。这次的成功上市对中国人寿的意义太大了。上市之后才能参与国际竞争,才能有机会成为世界500强。王宪章亲自带领着中国人寿登上了高峰,让中国人寿逐渐成为一个国际化、现代化的企业,有着自己的良性机制,而不再是以前的大锅饭。

王宪章2000年接手中国人寿时,这个中国最大的保险企业集团几乎就是一个“烂摊子”。但他并没有退缩,而且交出了漂亮答卷。在他的5年任期内,中国人寿的市场份额重新回到了全行业60%的高点,而且还成功在纽约和香港上市,并登陆世界500强,成为世界级公司。

而如今,离开中国人寿的王宪章也并没有退休,而是继续工作并奉献在金融事业领域,并且继续以改革创新的精神推动着金融业的前进。