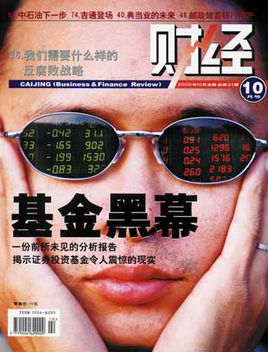

2000•“基金黑幕”问题引起市场震动•中国资本市场30年

2020-12-31 青野鸿蒙

三十而立,中国资本市场进入盛年。

1990年12月,中国资本市场在计划经济和市场经济两种体制的关键转轨时代蹒跚起步,孩提之年就在波澜壮阔的改革开放大潮中探索前行,与生俱来就被赋予了改革、创新的使命,“摸着石头过河”成为了历史的必然。在三十年的发展长卷中,中国资本市场搭乘中国经济的巨轮,开始了“向上生长”的旅程,充满暗礁曲折,也充满欢欣鼓舞。它的理念和市场生态在新旧交替中不断完善创新,它的制度建设在兼顾时代性和适应性方面不断突破,行至今日,逐步构建形成了既遵循国际市场惯例又具有中国特色的资本市场制度体系。

回望中国资本市场30年的发展史,既是一场旷日持久的渐进革新,也是一次“开弓没有回头箭”的勇敢尝试。

《基金黑幕》引发我国证券市场“大地震”

有证券业人士认为,《基金黑幕》是中国证券市场10年来第一份对机构交易行为有确切叙述的报告,它通过跟踪1999年8月9日至2000年4月28日期间,国内10家基金管理公司旗下22家证券投资基金在上海证券市场上大宗股票交易记录,在客观详尽地分析了它们的操作行为之后,得出的结论是证券基金有大量违规、违法操作的事实。

这样一篇造成很大影响的文章是怎么出台的呢?

据《财经》杂志报道,今年6月以来,有三起公开报道的事件引起了该杂志对证券投资基金的关注。一是关于嘉实基金管理公司内部“地震”的报道。6月12日,根据总经理洪磊的提议,嘉实基金管理公司以公司的名义,提请中国证监会审查公司董事王少华的任职资格。过了三天,嘉实基金管理公司召开董事会,王少华获董事长马庆泉授权主持会议,通过了罢免总经理洪磊的决议。这起风波揭示了嘉实基金内部关于投资理念的长期争论;争论的焦点就是:证券投资基金究竟应当进行长期分散化投资,还是进行重仓短期炒作。

二是6月22日,在全国人大关于《投资基金法》起草的工作会议上,全国人大常委会副委员长成思危言辞激烈地抨击了证券投资基金操作中的违法、违规行为,指出“目前我国证券投资基金有一种不好的倾向,就是几家基金联合操纵几只股票,最后把老百姓给套牢”。成思危素被称为“风险投资之父”。上述措辞严厉的指责在次日《中国证券报》头版头条刊出,中小投资者闻之大为震动,而众多证券投资基金则深表不满。

三是8月14日,《中国证券报》发表了中国社科院金融研究中心投资基金课题组的一份长篇专题报告,题为“四问证券投资基金”。该文的执笔人与课题主持人是著名金融专家王国刚博士。文章提出四大具有根本性的问题??“证券基金本身具有稳定股市的功能吗?”“证券基金本身具有分散股市风险的功能吗?”“证券基金的投资收益一定高于股民投资的平均收益吗?”“发展机构投资者就是发展证券基金吗?”专题研究给出的答案全部是否定的。

正当《财经》关注这些关于证券投资基金的“负面”新闻的同时,该杂志记者又获悉上海证券交易所监察部的一位监管人员有一份对证券投资基金操作进行跟踪研究的报告。这份报告最近经某种渠道摘要报送到国务院高层,引起极大重视,中国证监会已开始严密关注证券投资基金的运作,但此份报告的执笔人却因为报告被新闻单位知晓而受到处分。

9月间,《财经》记者专赴上海证交所,了解到正是该所监察部人员赵瑜纲今年6月27日受到“严重警告”处分,理由是“未经批准,擅自将工作中知悉的内部信息外泄他人”,违反了《上海证券交易所保密工作条例》。赵瑜纲在记者面前采取回避态度,只是反复强调“那份报告只是我个人做的,并不代表交易所或者监察部的意见”;“我没有外传,是有人不小心……”

虽然没有得到赵本人的合作,但《财经》经过种种曲折,还是拿到了那份在市场中传闻已久但多数人尚未目睹的报告,这份报告由《基金行为分析》与《基金风格及其评价》两份文件组成,而其中的后者正是后来刊登在10月号《财经》上的封面文章《基金黑幕》所据以分析的主要“原材料”。

众说纷谈话“黑幕”

《基金黑幕》刊登后在证券界引发的震动是有目共睹的,为什么该文的发表会引起除了当事人10家基金管理公司的强烈反应外,还在证券部里“炸开了锅”?

人们知道,证券投资基金早在正式推出之前,就被广泛地期待为市场上最重要的“健康力量”,投资者对其“稳定市场”之功能热望殷切。1998年以来,每一批基金来到市场,无不承载着监管层的厚爱和舆论的褒扬,更被视为引入西方成熟市场经验、培育机构投资者的重要举措。一些公开的说法更称,基金以其相对稳健和守规的操作,对稳定市场发挥了重大作用。

许多普通股民都是在这样的宣传中认识了自己与基金的关系:如果你没时间炒股,或者不会投资,可以把钱交给基金经理“打理”,基金投资者可以帮你减少投资风险,却又能取得较好的收益。现在他们一旦知道了基金的诸多“黑幕”,还能不怀疑自己把钱交给基金经理的选择吗?!

一位资深股民说,《基金黑幕》里所提到的许多事情其实早就是股市中公开的秘密,像基金在一只股票股价高位接盘的情形在市场上并不鲜见,但过去人们还都只是推测而已,现在被权威的财经媒体以“研究报告”的形式加以披露确认,而且所用的背景材料又是那样的权威(来自交易所的交易记录),真是让人觉得没话可说,基金运作中确实有“黑幕”。不过他又表示此事对基金的影响不会很大,虽然基金会有所收敛,但他担心有关方面最后会让这件事不了了之的。

一位不愿透露姓名的操盘手表示,在开放基金即将入市的时候把封闭基金存在的问题“炒”得这么大,可能意味着有关方面要整顿整顿基金市场了,他说不管基金是否存在“黑幕”,都需要重视传媒提出的意见,“有则改之无则加勉”嘛,因为有一个规范的游戏规则毕竟是股市市场健康发展所不可少的。

有意思的是,记者昨天曾试图采访一些券商的老总,但都被不宜发表意见而“挡驾”。有股民说券商都是基金的发起人,他们能对自己的“儿子”说什么呢?

对《基金黑幕》一文基金方面又是怎么看呢?几经努力,记者昨晚终于电话采访到正在北京的某基金一位权威人士,该人士表示:《基金黑幕》的说法是不负责任的,基金均接受着严格监管,不可能出现该文所说的那种情况。他认为基金追求利润最大化无可非议,除了管理人员非法收受利益和几家基金有意联手操纵市场外,基金在股市上为获得利益进行的各种操作不应视为不妥。

10家基金管理公司联手反击

大成等10家基金管理公司联合发表严正声明,指出《财经》杂志刊登的《基金黑幕:关于基金行为的研究报告解析》一文对中国基金业两年来的试点成果给予全盘否定,其中有颇多不实之辞和偏颇之论,会严重误导投资者。

由大成、长盛、华安、华夏、国泰、南方、博时、富国、鹏华、嘉实等10家基金管理公司共同发表的声明认为,证券投资基金业在中国的发展虽然只有两年多的时间,但由于起点较高,中国的基金管理公司已经是国内监管最严格、制度最完善、透明度最高的投资机构之一,其业务都是严格按照法律法规的要求进行的。据了解,10家基金管理公司并不讳言两年试点过程中的经验教训,表示将一如既往地坚定地走规范化的道路。

该声明强调《基金黑幕》没有说明该文所依据的资料的正当来源,也无从了解这些资料的真实面目,但就文章引述该资料的分析数据、研究方法和研究结论来判断,其依据的资料数据采样不准确,研究方法不科学,对基金的交易行为的判断与事实严重不符。声明还举例说明该文中的解析性立论在许多方面都违反了证券市场的基本常识。

对文中不负责任地传播基金经理收受利益高位接盘的市场谣言,并使用“黑幕”、“欺骗”、“迷惑”、“误导”等恶意诽谤字眼,声明予以严厉的谴责。声明还说对《基金黑幕》一文作者及《财经》杂志社的行为给中国基金业及10家基金管理公司的声誉和经济上造成的损失,保留追究相应法律责任的权利。

这两年来,业界中关于基金的议论很多,但引来全体基金公司集体“发难”却是第一遭,可见这个《基金黑幕》的份量是何等之重!

难怪此“声明”一出即在证券部里“炸开了锅”,本来有许多普通股民还不知道有个专业杂志叫《财经》的,但在10家基金公司的高度重视与“共同指引”下,许多股民到处打听10月号的《财经》杂志哪里有售,记者也问过几家书店,但均还没到货,最后还是在网上才查到该篇引发“地震”的重磅文章。

到底揭了啥“黑幕”?

《基金黑幕》洋洋万言,它到底都爆了些什么“猛料”呢?可以说,该文所谈到的问题基本上涉及了目前人们对证券投资基金运作中的种种质疑。

第一,认为“基金稳定市场”的作用未被证明。文章肯定了证券投资基金在刚入市时基本上有稳定市场的功效,但同时指出,当基金随着上市“老化”之后,该作用已出现了变化,定量分析的事实使人们看到,至少在1999年8月至2000年4月底的“样本期间”,基金稳定市场的作用并不显著。因为从基金总体减仓的情况看,无论在盘整期还是上升和下降期,“都有近2/3的基金始终处于减仓阶段”。“这表明基金对后市并不乐观”。

第二,基金“对倒”制造虚假成交量。当某股票处于弱势时,即使“割肉”出售也未必有人买,做鬼的办法就是自己做托。在证券市场上,这种做法被称为“对倒”,系严重违法行为。令人遗憾的是,从这份报告的分析看来,大部分基金都发生了“对倒”行为。如同一家基金管理公司管理的多家基金存在明显的共同减仓或建仓行为,其中博时、南方和长盛基金管理公司涉及的股票家数较多。

第三,利用“倒仓”操纵市场。“倒仓”即甲、乙双方通过事先约定的价格、数量和时间,在市场上进行交易的行为。一家基金公司管理的两家基金相互倒仓,无疑解决了先上市的基金的流动问题,又不影响甚至可以提高净值,真是“得来全不费功夫”。

第四,质疑基金的“独立性”。文章认为“如果基金发展为股东或发起人服务,那么基金的独立性就很成问题。非理性操作例如高位‘接仓’等就会损害投资者的利益。”

第五,“净值游戏”不仅仅是表面的欺瞒。文章认为目前基金都是封闭式基金,以对倒来提高净值,似乎只能说是“徒慕虚荣”。但今后一旦管理开放式基金,由于其规模随业绩的好坏而增减,如果继续以此手法提高业绩,就与上市公司做假账虚增业绩、吸引投资者如出一辙。

第六,“投资组合公告”的信息误导愈演愈烈。根据目前读到的基金行为研究报告,可以获知基金在公告前的15天中作为多多,其持仓情况已有很大改变。这种“失真率”有日益扩大的趋势,而且极易在市场上造成信息误导。

相关资料

目前我国的证券投资基金共有23家,分别由10家基金管理公司管理,这10家基金管理公司分别为博时公司、华安公司、嘉实公司、南方公司、华夏公司、长盛公司、鹏华公司、国泰公司、大成公司和富国公司。

10家基金公司管理的基金分别为裕阳、裕隆、裕元(博时),安顺、安信(华安),泰和(嘉实),开元、天元(南方),兴和、兴华(华夏),同益、同盛(长盛),普惠、普丰(鹏华),金泰、金鑫(国泰),景宏、景福、景阳、景博(大成)和汉盛、汉兴、汉博(富国)。基金规模主要为30亿元、20亿元、15亿元和10亿元四种。其中汉博是今天新上市的基金,属于富国基金公司管理,该基金是由老基金改组而成,还需进一步扩募。

政策背景

周正庆提出2000年证券市场发展方略

2000年1月26日证监会主席周正庆在全国证券、 期货工作会议上提出今年证券市场发展方略: 在上海、 深圳证券交易所设立高新技术板,单独编制股票指数,单独集中显示行情, 试行上网发行与向二级市场投资者配售相结合的股票发行方式,继续探索和完善保险资 金进入证券市场的有效途径,促进上市公司购并重组, 重组后符合条件的上市公司, 将允许其进行增发新股试点,着手研究连续三年以上亏损上市公司的退出机制,实行改制 辅导一年、 证券公司推荐、发行审核委员会审核、通过市场机制确定发行价格,证监 会核准的股票发行核准制度。

证监会严限网上股票交易商

《网上证券委托暂行管理办法》于3月30日经证监会批准并开始实施。根据该办法,获 证监会颁发的经营证券业务许可证的证券公司,可申请开展网上证券委托业务。未经证监会批准,任何机构不得开展该业务。

2000•中国证券市场大事记

2000年4月,吴江丝绸成为第一家发行可转债的上市公司。

2000年9月20日,宏源信托正式更名为宏源证券,是第一家上市的证券公司。

2000年12月14日,PT红光“欺诈发行股票罪”罪名成立,成为第一家被刑事处罚的上市公司。

30年前,深沪证券交易所相继开业,新中国证券市场的大幕徐徐拉开。从无到有、从小到大、从封闭到开放、从单一股票市场到多层次体系,中国资本市场逐步发展成为参与人数最多、市值规模名列第二、服务实体经济能力显著提升、影响力辐射全球的大市场。

与欧美资本市场数百年的发展史相比,中国资本市场刚刚走过30年,时间很短,却也因此更加波澜壮阔、风光无限。

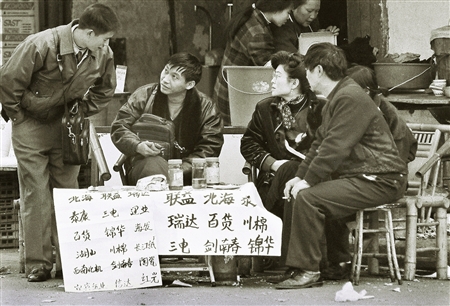

早在上世纪80年代,上海、成都等地就出现了股票和资本市场的雏形。1986年11月,邓小平将一张面值50元的飞乐音响股票赠送给纽约证交所董事长范尔霖,以此表达中国推进改革、对外开放的决心,一时传为美谈。1990年,深沪两家交易所开业之初,分别只有五只和八只股票挂牌交易,起步卑微,但新中国资本市场自此正式奠基,意义非同小可。

中国资本市场产生于计划经济向市场经济转轨的过程中,早期市场化程度低、运行不规范等问题较为突出。比如,股票发行采用配额和审批的方式;国有股、法人股暂时不能流通;二级市场缺乏稳定资金来源,庄家操纵成风;上市公司机制转换不彻底,一些公司治理混乱,等等。这些成长中的问题,随着中国资本市场改革的逐步深化,制度的日渐完善,得到了不同程度的化解,A股的市场化、法治化、国际化程度不断提高。资本市场在国民经济中的角色,也从最初谨慎试水,中间一度为国企脱困服务,升级到如今在资源配置和高质量发展中处于牵一发而动全身的“枢纽”地位。

回顾过去30年,A股经历了一轮又一轮的牛熊转换,曲曲折折的K线图背后,刻画的是一个个迎难而上、砥砺前行的脚印。