1998•“琼民源”重组事件•中国资本市场30年

2020-12-29 青野鸿蒙

三十而立,中国资本市场进入盛年。

1990年12月,中国资本市场在计划经济和市场经济两种体制的关键转轨时代蹒跚起步,孩提之年就在波澜壮阔的改革开放大潮中探索前行,与生俱来就被赋予了改革、创新的使命,“摸着石头过河”成为了历史的必然。在三十年的发展长卷中,中国资本市场搭乘中国经济的巨轮,开始了“向上生长”的旅程,充满暗礁曲折,也充满欢欣鼓舞。它的理念和市场生态在新旧交替中不断完善创新,它的制度建设在兼顾时代性和适应性方面不断突破,行至今日,逐步构建形成了既遵循国际市场惯例又具有中国特色的资本市场制度体系。

回望中国资本市场30年的发展史,既是一场旷日持久的渐进革新,也是一次“开弓没有回头箭”的勇敢尝试。

证券投资基金启动

1998年3月23日第一批证券投资基金启动,基金金泰和基金开元分别在上交所和深交所上网发行。

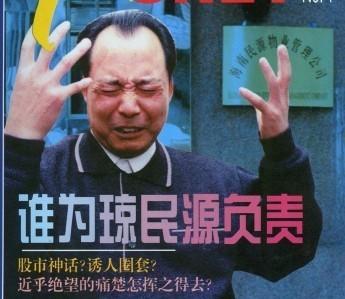

震惊国内的“琼民源”重组事件

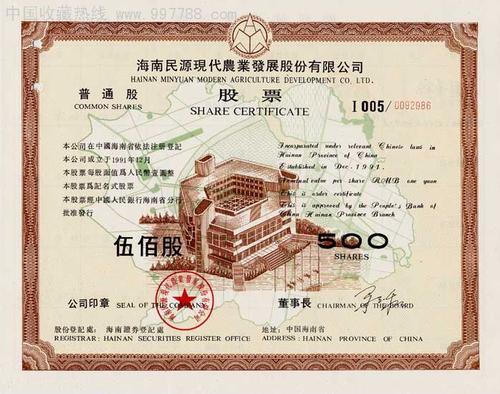

“琼民源”,全称海南现代农业发展股份有限公司,曾经是中国股市1996年最耀眼的“大黑马”之一,股价全年涨幅高达1059%。因被指控制造虚假财务会计报告而受到查处,公司股票也从1997年3月1日起停牌。在经过一年多漫长而痛苦的等待和期盼之后,1998年4月29日,中国证监会公布了对“琼民源”案的调查结果和处理意见。调查发现,“琼民源”1996年年报中所称5.71亿元利润中,有5.66亿元是虚构的,并巳虚增了6.57亿元资本公积金。鉴于“琼民源”原董事长兼总经理马玉和等人制造虚假财务数据的行为涉嫌犯罪,中国证监会旋即将有关材料移交司法机关。

1998年6月10日,此案在北京市第一中级人民法院正式开庭,受审者即是“琼民源”董事长马玉和。从1996年初至1997年2月底,“琼民源”从股市“最大黑马”渐渐现形为“最大骗局”。11月12日,北京市中院做出判决:“琼民源”董事长马玉和被判处有期徒刑三年。至此,中国股市有史以来最大的股市神话落下帷幕。

“琼民源”在1996年因虚假年报严重误导投资者,使股价在短时间内扶摇直上,大批股民高位套牢,构成中国证券史上最严重的一起证券欺诈案。因此对该公司的重组成为中国证券市场上一次艰难的实验。

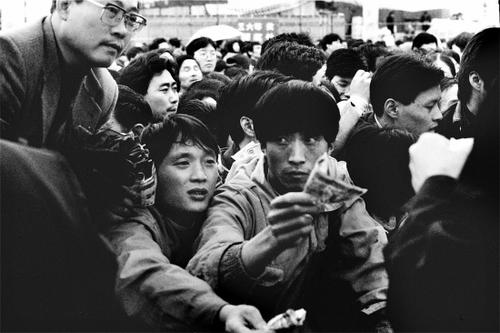

“琼民源”事件使10万余名“琼民源”股东成为股市一幕幕场景的无奈看客,他们当中,几乎所有的人都经历了期望、祈望、失望、无望的精神熬炼过程。作为创始人的马玉和是如何成为数万人噩梦的制造者?这一切是怎么开始的?

平地升腾,“股市神话”

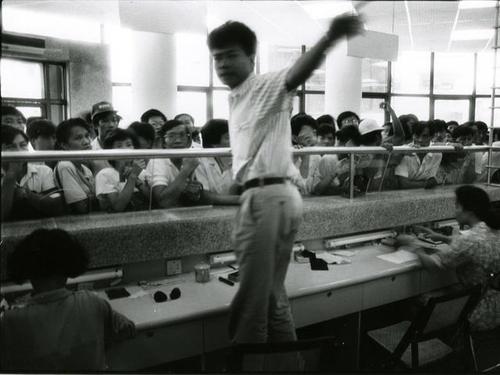

1996年初,深圳市场尚在熊途未尽的阴影中徘徊,成指一度被打到1000点之下,之后就开始了全面的反转行情,并以3倍涨幅列当年世界各股市升幅之首。由于香港回归临近,深市倍受投资者关爱。而且宏观经济转好,通货膨胀逐月回落,出台金融利好已成定局……

随着股市转暖,指数慢慢攀升,大量普通人开始涌入股市。深市不失时机地树起深发展的大旗,携大盘不断越过历史上的成交密集区。与此同时,一批多年被视做“垃圾”的股票也开始踏上“价值回归”之途。一天百分之几十,不过数日翻倍的股票比比皆是。人们需要赚大钱,市场需要大黑马。

正当人们一方面追捧绩优,一方面苦寻黑马之时,一只在众多垃圾股中埋没已久的股票,在被某些看不见却是强有力的手掌悉心把玩之后,突然闪出了光亮。这便是被市场人士称之为“创造1996年中国股市神话”的“琼民源”。

之所以被称为“神话”,完全在于一种简单直观的比价关系。“琼民源”在1996年4月以前深指处于低谷之时,其股价仅在2元左右。而市场转好进入牛市后,“琼民源”随着大盘一起“价值回归”,到6月份,股价已翻出一倍之多。由于熊市数年,市场中这类被“低估”的股票不在少数,涨出一两倍并不稀奇。然而,经过一个月的盘整,从7月1日开始,“琼民源”以4.45元起步,在近四个月的单边上涨中,其股价已然指向20元,翻了数倍。这时的“琼民源”俨然从一只无人光顾的垃圾股一跃而成为备受人们追捧的绩优股,甚至取代了深发展的龙头地位,成为启动深市走强、“低价股革命”的先导。至此,一个为人瞩目的“股市神话”被造就出来。

市场炒作,“价值发现”

1996年上半年,在深发展“价值回归”的示范效应下,几乎每只股票都无一例外地从低谷走了出来。此后一段时期,市场炒作题材似乎一时进入了真空,市场急欲寻找一个同样能激发人气的新“龙头”。几乎与此同时,在主力策动下,市场又扯起了“价值发现”的大旗。任何一个可资利用的题材都可能被套上诱人的光环。

主力在处心积虑编织各种概念的同时,也在不遗余力地寻找着资质尚可的“黑马”。在“琼民源”被挖掘出来后,套在它身上的光环也就最多,最为光耀。诸如“扭亏概念股”、“首都概念股”、“农业概念股”、“房地产概念股”、“高科技概念股”、“政策倾斜概念股”、“高速成长概念股”,乃至令人费解的“关系概念股”等等。可以说,任何一种概念都无不显示“琼民源”所独具的“优势”和可能带来的“高额回报”。

“琼民源”在一连串惊人之举中,又添上了更为醒目的一笔。1997年1月22日,公司率先公布1996年年报。这份被冠以“闪亮登场”的年报中赫然列出:每股收益0.867元,净利润同比增长1290.68倍;分配方案为每10股送转9.8股。年报一出,市场无不震撼,股价当即创出26.18元的新高。欢呼者有之,顿足者有之,恨无慧眼者更是将手心捏出了汗,也有一部分头脑清醒者表示不解:“琼民源”如此骄人的业绩,利润从哪儿来?

三项重大违规问题

中国证监会在公布的“琼民源”案调查结果中共提出三项重大违规问题:虚报利润、虚增资本公积金、操纵市场。

——关于虚报利润。公诉人认定,“琼民源”在未取得土地使用权的情况下,通过与关联公司及他人签订的未经国家有关部门批准的合作建房、权益转让等无效合同,编造了5.66亿元的虚假收入,这些虚假收入均来自于北京民源大厦。民源大厦是“琼民源”与北京制药厂、香港冠联置业公司、京工房地产公司、北京富群新技术开发公司等四方合作开发的房地产项目。其中,北京制药厂提供地皮,香港冠联置业公司作为出资合作的一方,另一合作方富群公司则是“琼民源”的第二大股东。民源大厦项目现已停工。就是这个未完成的项目,在1996年末给“琼民源”带来疑点重重的共三笔总计5.66亿元收入。

——关于虚增资本公积金。“琼民源”1996年年报宣称,其资本公积金增长6.57亿元,主要来自对部分土地的重新评估。公诉人认为,所谓6.57亿元资本公积金,是“琼民源”在未取得土地使用权,未经国家有关部门批准立项和确认的情况下编造的对四个投资项目的资产评估,违反了有关法规,构成了严重虚假陈述行为。

——关于操纵市场。据中国证监会调查,“琼民源”的控股股东民源海南公司曾与深圳有色金属财务公司联手,于“琼民源”公布1996年中期报告“利好消息”之前,大量买进“琼民源”股票,1997年3月前大量抛售,获取暴利。

重组过程

数据表明,“琼民源”调账后,总资产由原来的近26亿元变成了10亿元左右,净资产由原来的20多亿元变成了近8亿元。这表明,对“琼民源”进行任何方式“资产重组”的可能性已经为零。

案件审理结束后,“琼民源”开始进入了重组阶段:

一是股权转让。1998年11月20日,北京市政府批准将民源海南公司持有的“琼民源”38.92%国有法人股股权划拨给北京住宅开发建设集团总公司(以下简称“北京住总”)。

二是召开第一次临时股东大会。1999年1月5日,“琼民源”临时股东大会在深圳召开,选举产生新一届董事会、监事会,聘请北京京都会计师事务所和德威资产评估公司对“琼民源”资产财务状况进行核查及授权新一届董事会进行公司重组。

三是召开第二次临时股东大会,确立公司重组“发起设立、定向增发、等量换股、新增发行”方案。

四是“琼民源”终止上市,北京住总与其他法人股东共同对“琼民源”进行“二次创业”。本次公司重组换股工作完成后,由“琼民源”董事会向中国证监会办理“琼民源”终止上市申请。“琼民源”终止上市后,在北京市政府和其他政府主管部门的支持下,进行“二次创业”。

重组整体方案评价

“发起设立、定向增发、等量换股、新增发行”是中国证券市场的创新,展示了一种全新的重组模式。本次重组保留了被重组公司的法律主体延续性,原公司的债权、债务关系存续,不发生变动,避免了当前普遍采用的资产置换方式中遇到的债务转移和再融资难题,为重组后拥有不良资产的企业继续发挥作用、切实改善经营提出了可行的发展思路和具体措施。换股方式方案兼顾了各方利益,解决了重组面临的难题。

第一,“琼民源”社会公众股东获得补偿。通过“等量换股”,将社会公众股东由可落实每股净资产仅为0.032元的“琼民源”换到1998年预计每股净资产2.21元的新设公司股票。考虑二级市场中关村定价,社会公众股得到了较好的补偿。

第二,北京住总获得如下益处。一是通过本次重组实现上市,投入优质资产,开辟融资渠道,实现控股上市公司中关村,实现集团通过资本运营取得进一步发展的战略目的。二是大幅提升企业知名度。三是为政府分忧,为社会稳定出力。作为本次公司重组主体,北京住总承担着巨大的风险,重组方案设计一直将保护和补偿社会公众股东利益、维持社会稳定放在首位,这为北京住总、中关村塑造了良好的社会形象。

第三,对于中关村发展,既构建了中国资本市场的“中关村硅谷”高新技术龙头概念,又由七大知名企业共同发起设立公司,为良好的法人治理结构的构筑和高科技项目的引进埋下了双重伏笔。

但是,本次重组也暴露了中国证券市场的一些深层问题。企业虚假上市、虚假信息欺诈行为所形成的损失如何在上市公司、监管者、中介机构、投资者等市场参与者之间分摊?各方的责权利如何科学界定?等等。“琼民源”虽保留了法律主体地位,但是通过换股,“琼民源”股东成为中关村股东,获得了投资补偿。优胜劣汰是证券市场配置资源的结果与形式。不能真正退市,让投资者承担投资风险,无疑会严重影响证券市场配置资源的效率。

“琼民源”一案终于落下帷幕,但其对我国证券市场的影响远未结束,如何看待、思考和吸取“琼民源”的教训,是规范我国证券市场必须面对的课题。

政策背景

国务院关于进一步整顿和规范期货市场的通知是国务院于1998年08月01日发布,自1998年08月01日起施行的法律法规。

1998年4月22日,深沪两市交易所实行“特别处理”制度。

1998•中国证券市场大事记

1998年3月23日,金泰、开元、兴华、裕阳、安信等5大证券投资基金和南化转债、丝绸转债两个可转换债券相继登场,成为机构投资和金融衍生工具扩大的标志。

1998年3月25日,央行该年首次降息,随后,又在7月1日、12月7日连续降息。

1998年4月22日,深沪两市交易所实行“特别处理”制度。

1998年4月28日,辽物资A成为第一家ST公司。

1998年5月14日,太极实业、巴士股份、上海三毛、深惠中、龙头股份、申达股份成为第一批增发新股的上市公司。

1998年6月12日,国家宣布降低证券交易印花税,从单边交易千分之五降低到千分之四。

1998年8月31日,渝钛白和农垦商社第一批资不抵债的公司。

1998年9月2日,南宁化工股份有限公司15000万元人民币的可转换债券发行。这是第一只规范发行的转债。

1998年9月14日,江苏三山实业股份有限公司暂停上市,成为第一家因连续三年亏损而暂停上市的公司。

1998年11月25日,中国证监会下发通知,规定股份有限公司公开发行股票一律不再发行职工股。

1998年12月29日,酝酿5年多的《中华人民共和国证券法》终于获得通过。该法于1999年7月1日起正式实施,它是我国证券市场健康发展的基本大法。

30年前,深沪证券交易所相继开业,新中国证券市场的大幕徐徐拉开。从无到有、从小到大、从封闭到开放、从单一股票市场到多层次体系,中国资本市场逐步发展成为参与人数最多、市值规模名列第二、服务实体经济能力显著提升、影响力辐射全球的大市场。

与欧美资本市场数百年的发展史相比,中国资本市场刚刚走过30年,时间很短,却也因此更加波澜壮阔、风光无限。

早在上世纪80年代,上海、成都等地就出现了股票和资本市场的雏形。1986年11月,邓小平将一张面值50元的飞乐音响股票赠送给纽约证交所董事长范尔霖,以此表达中国推进改革、对外开放的决心,一时传为美谈。1990年,深沪两家交易所开业之初,分别只有五只和八只股票挂牌交易,起步卑微,但新中国资本市场自此正式奠基,意义非同小可。

中国资本市场产生于计划经济向市场经济转轨的过程中,早期市场化程度低、运行不规范等问题较为突出。比如,股票发行采用配额和审批的方式;国有股、法人股暂时不能流通;二级市场缺乏稳定资金来源,庄家操纵成风;上市公司机制转换不彻底,一些公司治理混乱,等等。这些成长中的问题,随着中国资本市场改革的逐步深化,制度的日渐完善,得到了不同程度的化解,A股的市场化、法治化、国际化程度不断提高。资本市场在国民经济中的角色,也从最初谨慎试水,中间一度为国企脱困服务,升级到如今在资源配置和高质量发展中处于牵一发而动全身的“枢纽”地位。

回顾过去30年,A股经历了一轮又一轮的牛熊转换,曲曲折折的K线图背后,刻画的是一个个迎难而上、砥砺前行的脚印。