1997•管金生被判17年•中国资本市场30年

2020-12-26 青野鸿蒙

三十而立,中国资本市场进入盛年。

1990年12月,中国资本市场在计划经济和市场经济两种体制的关键转轨时代蹒跚起步,孩提之年就在波澜壮阔的改革开放大潮中探索前行,与生俱来就被赋予了改革、创新的使命,“摸着石头过河”成为了历史的必然。在三十年的发展长卷中,中国资本市场搭乘中国经济的巨轮,开始了“向上生长”的旅程,充满暗礁曲折,也充满欢欣鼓舞。它的理念和市场生态在新旧交替中不断完善创新,它的制度建设在兼顾时代性和适应性方面不断突破,行至今日,逐步构建形成了既遵循国际市场惯例又具有中国特色的资本市场制度体系。

回望中国资本市场30年的发展史,既是一场旷日持久的渐进革新,也是一次“开弓没有回头箭”的勇敢尝试。

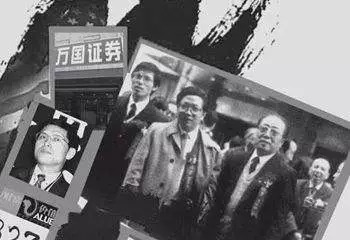

管金生:从“中国证券教父”到被判刑17年

1988年两会之后,中国人民银行总行将管金生提议建立证券公司的问题提上了议事日程,并在6月6日批复同意。当年7月18日,上海第一家证券公司——万国证券开业。万国证券由上海国际信托投资公司等10家股东筹资3500万元成立,管金生担任总经理。

成立不久,万国证券就靠倒卖国库券完成了自己的原始积累。

1981年开始,中国对外发行国债。由于缺乏流动性,“国库券”在很长时间内都不受欢迎。许多人通过地下交易,以五六折的低价收购国库券,还有的企业用国库券来推销积压产品。

1988年后,为了应对国库券缺乏流动性的问题,财政部发布新规,允许国库券上市交易。但当时全国银行没有联网,各地国库券价格差别很大。

当时的万国证券只有十几号员工,管金生带领员工跑遍了中国的250多个大中小城市和偏远农村,到处收购国库券。特别是管金生在1989年初得知,1988年国库券即将在一个星期以后上市交易,如果从黑市中以75元买进,上市就能卖到100元。于是,上海市面上1988年的国库券有一半都被管金生快速率众买走了。通过多次类似的原始积累,1989年,万国证券的营业额做到了3亿元。

同时,管金生也是最早希望将中国证券公司与国际大券商对标的金融家。当时许多证券公司雇佣的员工还是中专毕业生,管金生则认为要能与国际投行看齐,需要雇佣最聪明的学生。他在大学里面为万国做大量的宣讲,邀请美林、高盛的人给学生上课。在万国的团队中,来自复旦、上海交大和财经大学的学生占到90%以上。

1990年11月26日,上海证券交易所宣布成立,管金生全盘设计了上海证券交易所的交易规则、设备到交易员培训的全体系建设,深沪两地的异地交易首先由万国证券开通;无纸化交易也由万国证券率先推动。

一位万国前员工说,在他刚加入公司时,十分惊讶于万国提出的建议,就被监管部门简单地写入条例。管金生的时任秘书卫哲曾说:“B股是怎么推出来的?都是我们在房间里想出来的。”

彼时的万国证券,一度持有中国七成的A股和几乎所有的B股。承销业务占中国总份额的六成。此时的管金生忙碌于在银行、财政、计委、经委各个部门做巡回演讲;最繁忙时,他每天要出席4个一级市场的发行仪式。所有公司都想跟万国签约,要由政府出面,才能将业务协调给其他券商。

1994年,万国已经在新加坡、伦敦开设了分公司,并开始筹备美国分公司。后来管金生说,“当其他证券公司连国内的事都没弄明白时,我们已经明确提出,要把万国打造成中国的美林。”

此时的管金生处于人生的风口浪尖,他被舆论推高到“中国证券教父”的地位,一时风头无两。

然而,一切在1995年戛然而止。

1993年底,国债期货市场建立,并正式向公众开放。1994年10月,人民银行提高3年期以上储蓄存款利率,并恢复存款保值贴补。保值贴补率的不确定性为炒作国债期货提供了空间。多空双方对峙的焦点则是1992年发行、1995年6月到期的“327国债”期货价格。

1995年2月,市场传闻财政部可能会以高达148元兑付“327国债”,而不是132元。但管金生判断,财政部不会为此额外掏出16亿元,决定率领万国证券做空。

1995年2月23日上午,财政部发布公告,将按148.50元兑付“327国债”,这实际上也宣布了空方的失败。然而,管金生却不肯束手就擒。

当时市场上存在两大阵营:以万国证券为首的做空阵营,以及以中国经济开发信托投公司(有财政部背景,以下简称中经开)为首的做多阵营。

1995年2月23日一开盘,中经开公司开始逼空万国证券,用80万口将148.21元的收盘价攻到148.50元,再接连以120万口、100万口将价格抬高到149.10元、150元;下午更是攻到151.98元。国债每涨1元,万国就要赔进十几亿元。

随后万国的同盟军辽国发突然倒戈,这进一步激发了管金生的反攻势头。下午16时22分,休市前的8分钟内,管金生做出了疯狂举动:大举抛售债券期货,做空国债。先以50万口把价格轰到150元,再进而打压到148元,最后打出一个730万口的巨大卖单,把价位打到147.40元。这笔天价卖单面值高达1.46万亿元,接近中国1994年国民生产总值的三分之一。万国按这个收盘价来算,净赚42亿元。

这一举动彻底激怒了主管部门的神经,上交所当晚紧急宣布:8分钟内的所有交易无效,收盘价被认定为151.30元,万国赔了60亿元。

第二天,万国发生挤兑。4月,管金生辞职;5月19日,管金生以贪污和挪用公款罪,在海南被捕。同月,国债期货市场被关闭。万国证券经此一役,元气大伤。1996年7月16日,申银与万国合并为申银万国证券公司。

1997年2月3日,上海第一中级人民法院判处管金生17年徒刑,被关押在上海提篮桥监狱。“中国证券教父”华丽的人生宣告落幕。

2003年,管金生获准保外就医,此后十余年间淡出了公众视野。

天津红小豆事件

一、红小豆期货的市场简介

红小豆是一种具有高蛋白、低脂肪、多营养的小杂粮,在世界上种植面积比较少。中国是世界上红小豆种植面积最大、产量最大的国家,年产量一般为30万-40万吨,相当一部分出口到日本、韩国和东南亚各国。日本是世界上最大的红小豆消费国,年消费量在10万-12万吨左右,而其年产量只有6万-9万吨,所进口的红小豆中绝大部分来自中国,进口量对国际市场红小豆的价格走势起着举足轻重的影响。

我国优质红小豆中主要有朱砂红小豆(又叫天津红小豆,主要分布在天津、河北、山西、陕西)、唐山红(河北唐山玉田及其附近地区)、宝清红(黑龙江宝清及周边地区)、大红袍(江苏启东)等10种,其中朱砂红小豆以其特有的优良品质在日本享有较好的声誉,被东京谷物交易所列为红小豆期货合约标的物惟一替代的交割物。朱砂红小豆年产量约为6万吨左右,主要出口到日本韩国和东南亚各国。

红小豆的产量受自然条件、气候变化和国内外市场需求量的影响较大,其价格波动也较为频繁。50年代初日本就在世界上首先推出红小豆期货合约交易。经过近半个世纪的改造、补充和完善,东京谷物交易所的红小豆期货合约已成为当今世界上最有影响力的红小豆期市品种。

我国自90年代以来也在不断探索如何利用红小豆期货交易为生产和流通服务,先后有北京、上海、大连、长春、海南等8家交易所推出红小豆期货交易,其中以天津联交所和苏交所交易最为活跃。在这一轮的期市品种调整中红小豆得以保留,并将在郑州商品交易所上市交易。

二、 红小豆期货交易的回顾

第一时期:1994年9月-1996年1月,推出期。

由于有东京谷物交易所红小豆期货交易的成功范例,也基于天津及其附近地区产的朱砂红小豆在红小豆出口中居于龙头地位的事实(1993年经天津港输往日本的红小豆达5万多吨),天津联合交易所于1994年9月率先推出红小豆期货合约进行交易,交易标的物为可在东京谷物交易所替代交割的天津红小豆,宝清红和唐山红优质红小豆可贴水交割,1994年11月又规定普通红小豆亦可贴水交割。

天津红上市不久价格就逐级下滑,从5600元/吨下滑至503合约的3680元/吨。507合约上市后由于现货市场持续低迷,期价一路下跌。当其价格跌至3800元/吨左右时,多头主力一方面在现货市场上大量收购现货,另一方面在低位吸足筹码,逐步拉抬期价。随着市场游资的加入,从5月中旬开始,507合约成交量、持仓量开始放大。6月初多头主力开始发力,连拉两个涨停板,涨至5151元/吨。为了抑制过度投机,交易所在6、7、8日连续发文要求提高交易保证金。9日市场多头主力拉高期价至5000元和4980元,至9点30分,场内终端全部停机。第二天,交易所宣布9日交易无效,507合约停市两天。随后,交易所采取措施要求会员强制平仓。这就是“天津红507事件”。

1995年6月-1996年1月苏州红期货后来居上。

苏州商品交易所于1995年6月1日正式推出红小豆期货合约的交易,其交易标的物为二等红小豆。由于红小豆现货市场低迷,苏州红1995系列合约一上市就面临巨大实盘压力,仓库库存一直持续增加,致使期价连创新低,9511曾创下1640元/吨的低价。期价的偏低和1995年红小豆减产等利多消息促使很多资金入市抄底,随着1996年诸合约的陆续上市,多头主力利用交易所交割条款的缺陷和持仓头寸的限制,利用利多消息的支持,蓄意在1996年系列合约上逼空。9602合约期价于10月中旬以3380元/吨启动后至11月9日价格涨至4155元/吨的高位,随后回落整理,进入12月再入暴涨阶段。12月15日,苏交所通知严禁陈豆、新豆掺杂交割,19日公布库存只有5450元/吨。多头借机疯狂炒作,在近一个月的时间里价格从3690元/吨涨至5325元/吨。空头主力损失惨重,同时拉爆了很多套期者。

1996年1月8日,中国证监会认为苏州红小豆合约和交易规则不完善,要求各持仓合约头寸减仓和不得开出9608以后的远期合约,1月9日、10日,苏州红开盘不入即告跌停,又使在高位建仓的多头头寸面临爆仓和巨大亏损的风险。之后,苏交所推出一系列强制平仓的措施,期价大幅回调。3月8日证监会发布通知停止苏交所红小豆期货合约交易。

第二时期:1996年2月-1997年10月,交易所修改交割条款,9609事件爆发,交易所加强风险监控。

苏州红小豆事件发生后,原来囤积在苏交所交割仓库的红小豆源源不断地涌入天津市场。天联所为防范风险,规定最大交割量为6万吨。多头遂集中资金优势,统一调配,通过分仓以对敲、移仓、超量持仓等手段操纵市场,使得1996年各合约呈连续的多逼空态势,最终酿成了9609事件,再次对交易所的风险监管敲响了警钟。当年年底,受日本红小豆进口配额有可能增加的朦胧利好的刺激,期价进一步冲高,到1997年初9705合约高达6800元/吨。1997年春节前到10月底,期价呈辗转下跌寻求支持的态势,未能扭转颓势。

这一阶段行情的下跌有如下基本面的原因:①是前期逼仓后果的理性回归;②日本红小豆进口配额大大低于市场预期;③中国商会针对全国出口厂商竞相杀价的局面决定停发出口许可证,数千吨对韩出口红小豆的指标作废,大量现货商在期货市场竞相抛空,实盘压力沉重,市场呈现供大于求的局面。

在市场交割和监管方面,天交所推出经证监会批准的新的《章程》和《交易规则》。3月初,中国证监会公布对天津红9609事件的处理决定,给投机者以沉重打击。但在这一阶段中出现了山西、陕西产的较廉价红小豆没有与天津、河北产的红小豆分开,不经贴水而参与交割,现货商不愿接货出口的现象,表明交易所在贯彻三公原则方面有待改进。

第三时期:1997年11月至1998年5月,逐步规范期。为谋求与东京谷物交易所接轨,1997年10月天交所大幅提高天津红及其替代品交割标准,11月14日举行对1997年产的红小豆地名封样,随后又推出“农产品工业化”思路,1998年初又推出注册品牌登记制度。这些措施的推出,表明天交所在积极探索如何进一步规范国内红小豆期货市场、谋求与国际红小豆期货市场接轨,天津红内在价值的提高使期价具备了一定的抗跌性。

1997•中国证券市场大事记

1997年1月4日,4大商业银行与信托公司脱钩基本完成,所属186家信托投资公司已撤销148家,转让股份的有33家,上千亿元资产完整移交。

1997年3月14日,新修订的《中华人民共和国刑法》在八届全国人大五次会议上获通过,从此内幕交易、编造传播虚假信息、操纵证券交易价格等犯罪行为将依法受到严惩,证券犯罪第一次被写进了刑法。

1997年4月18日,海南某公司持有的600万股海南航空股份有限公司法人股被依法公开拍卖,开我国股票拍卖之先河。

1997年6月6日,红光实业在上交所上市。1997年该公司实际亏损1.98亿元,每股亏损0.863元。成为第一家上市当年即亏损的上市公司。

1997年11月,国务院证券会颁布实施《证券投资基金管理暂行办法》。

30年前,深沪证券交易所相继开业,新中国证券市场的大幕徐徐拉开。从无到有、从小到大、从封闭到开放、从单一股票市场到多层次体系,中国资本市场逐步发展成为参与人数最多、市值规模名列第二、服务实体经济能力显著提升、影响力辐射全球的大市场。

与欧美资本市场数百年的发展史相比,中国资本市场刚刚走过30年,时间很短,却也因此更加波澜壮阔、风光无限。

早在上世纪80年代,上海、成都等地就出现了股票和资本市场的雏形。1986年11月,邓小平将一张面值50元的飞乐音响股票赠送给纽约证交所董事长范尔霖,以此表达中国推进改革、对外开放的决心,一时传为美谈。1990年,深沪两家交易所开业之初,分别只有五只和八只股票挂牌交易,起步卑微,但新中国资本市场自此正式奠基,意义非同小可。

中国资本市场产生于计划经济向市场经济转轨的过程中,早期市场化程度低、运行不规范等问题较为突出。比如,股票发行采用配额和审批的方式;国有股、法人股暂时不能流通;二级市场缺乏稳定资金来源,庄家操纵成风;上市公司机制转换不彻底,一些公司治理混乱,等等。这些成长中的问题,随着中国资本市场改革的逐步深化,制度的日渐完善,得到了不同程度的化解,A股的市场化、法治化、国际化程度不断提高。资本市场在国民经济中的角色,也从最初谨慎试水,中间一度为国企脱困服务,升级到如今在资源配置和高质量发展中处于牵一发而动全身的“枢纽”地位。

回顾过去30年,A股经历了一轮又一轮的牛熊转换,曲曲折折的K线图背后,刻画的是一个个迎难而上、砥砺前行的脚印。