1993•揭开收购第一页•中国资本市场30年

2020-12-22 青野鸿蒙

三十而立,中国资本市场进入盛年。

1990年12月,中国资本市场在计划经济和市场经济两种体制的关键转轨时代蹒跚起步,孩提之年就在波澜壮阔的改革开放大潮中探索前行,与生俱来就被赋予了改革、创新的使命,“摸着石头过河”成为了历史的必然。在三十年的发展长卷中,中国资本市场搭乘中国经济的巨轮,开始了“向上生长”的旅程,充满暗礁曲折,也充满欢欣鼓舞。它的理念和市场生态在新旧交替中不断完善创新,它的制度建设在兼顾时代性和适应性方面不断突破,行至今日,逐步构建形成了既遵循国际市场惯例又具有中国特色的资本市场制度体系。

回望中国资本市场30年的发展史,既是一场旷日持久的渐进革新,也是一次“开弓没有回头箭”的勇敢尝试。

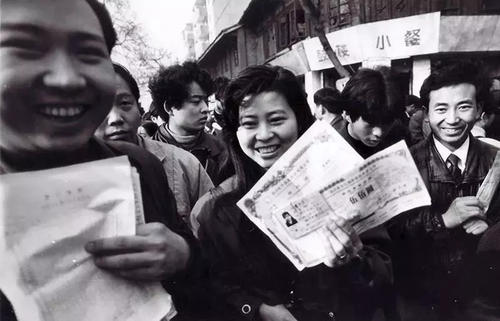

宝安宣布收购延中,揭开收购第一页

延中实业的前身是由里弄工厂组建的延中复印工业公司,1985年1月改组为股份制企业,并向社会公开发行500万元股票,其中个人股470万元,法人股30万元,这是上海第一次向社会公众发行公司的股票。经过1990年的增发和1993年的送股,公司共有股本3000万元,其中,法人持股663.6万股,占总股本的22.12%;个人股为2 336.4万股,占总股本的77.88%。1986年9月26日,股票在上市工商行上海信托公司静安证券业务部股票柜台挂牌上市。1990年12月19日上交所开业,股票转到上交所交易。

延中实业最初的业务主要是复印机、复印材料家用电器、文化用品的贸易,以后又建厂生产塑料包装材料、玻璃饰品、日化等产品。

深宝安:深宝安的资格与延中实业一样老,是深交所最早上市的公司之一。1991年公司上市时公司净资本2.25亿元,其中国有股6 425万元,法人股6 952万元,个人股9 126万元,所占比重分别为28.6%,30.9%和40.5%。公司业务有贸易、工业、房地产、仓储以及酒店旅游等多种,经营业绩逐年递增。截至1992年,公司的主营业务收入为77 336万元,利润总额为25 916万元,税后利润为20 973万元,公司的净资产收益率为38.60%。

延中实业是沪市最早上市的公司之一,由于其规模小、股本全流通,争夺其控股权的斗争在中国资本市场中多次掀起波澜。1993年深宝安收购延中实业是其第一次遭遇举牌,也打响了中国上市公司并购的第一枪。以后北大方正入主延中实业、裕兴、高清再次争夺公司的控股权,上演了一幕幕缤彩纷呈的并购好戏。因此,从一定意义上可以说,发生在延中实业公司的种种,是中国市场早期并购的一个缩影,很值得介绍与评估。

收购过程始末:

深宝安收购延中实业的事件史称“宝延风波”。1993年9月政策刚刚宣布法人股东可以进入二级市场,9月14日起,延中实业的股票就一直孤立上涨,市场与公司无人想到可能有人要收购,只以为是有人操纵股价。9月30日上午11点15分,上交所突然宣布延中实业停牌,深宝安公告已持有5%的延中实业股票,此时它的股价为12.91元。当时,延中实业极其震惊,也相当气愤,延中召开董事会,认为这一收购是弱肉强食,钻了股份制试点及证券法规的空子,是在轻易夺取他人改革成果,这种行为不符合公平竞争的原则,任其发展,必将造成股市的混乱。基于这一认识,延中实业急忙调动资金,布置反击。首先公司聘请香港宝源投资咨询公司的中国业务代表作为其反收购顾问,对宝安公司持股的合法性提出质疑:9月29日宝安上海公司已持有4.56%的延中股票,根据持有5%应申报的规定,在30日只能再购买0.5%的股票。但是,在30日开盘前的集合竞价时,宝安上海公司一笔就购进342万股,使已购股票的比重达15.98%。有关的交易规定是持股达到5%之后,每次只能最多购进2%,一次购进11.42%显然是违规的。在30日这天,宝安上海公司实际已购进479万股延中股票,而公告时只笼统讲持有5%以上的股票,这也是违规的。

对此,宝安并不承认自己操作有误。宝安集团总经理陈政立表示,从1992年底公司就决定在上海探索一条股权兼并的投资新途径,并开始收集上海上市公司的情况。9月3日上交所开放机构资金入市,宝安公司当机立断,调集大量资金于9月中旬开始收购延中股票。他说并不想全面收购延中实业,只是想作延中的第一大股东,控股延中以参加延中的经营决策,提高公司效益以回报投资者。另外,他还表示公司的收购是善意的,一旦控股,并不会对延中的中层人事做大的调整。

延中并不接受这一解释,仍然要求证券监管部门进行调查并处理,并指出这一收购完全是敌意的。在它们的收购与反收购的较量中,延中的股价一度涨至每股近40元,以后又一路下跌。监管部门先表态说,如果是正常的并购,不违反有关的法规,就不值得大惊小怪,深沪两地的股民多数也支持深宝安的行为。证监会10月26日公布了它们的调查结果和处理决定,调查发现宝安上海公司在9月29日持有延中股票4.56%,在此之前,其关联企业宝安华阳保健用品公司和深圳龙岗宝灵电子装饰公司在9月28日已分别持有延中股票4.52%和1.57%,两者相加已达6.09%,超过了应公告的数量。9月29日,宝安及其关联企业共持有10.65%的延中股票,30日三公司持有的延中股票已达17.07%。在宝安上海公司大量买入延中股票时,两家关联公司将所持股票中的14.77万股卖给了宝安上海公司,24.6万股卖给了其他股民。据此,证监会认定深宝安持有延中公司的股票有效,但在买卖过程中存在着违规行为。证监会做出如下惩处:宝安公司10月6日又买进2.73%的延中股票,至此已持有19.8%的延中股票。由于按照有关规定在正常情况下应到11月4日,深宝安才可以持有这么多延中股票,因此在11月4日之前深宝安不能再买进延中股票。由于深宝安在买进延中股票时没有按照规定履行公开义务,因此处罚款100万元。证监会也明确指出,法人通过大量买入上市公司的股票以达到控股地位是证券市场运作中的正常现象。在证券监管部门的协调下,双方经过反复谈判,延中接受了被收购的事实,放弃了反收购。双方商定,宝安方面所持延中股份55%的表决权在本届董事会期间由双方指定人员行使,并在适当的时间召开延中股东大会改选董事会。

宝安上海公司成为延中实业的最大股东,持有18.71%的延中实业股票,第二大股东海通证券持有1.48%的股票,其他大股东所持股份就没有超过1%的了。在随后召集的临时董事会上,宝安上海公司总经理何彬顺利担任了延中实业的副董事长,1994年3月接任公司董事长。

1993年9月30日中国宝安集团股份有限公司宣布持有上海延中实业股份有限公司发行在外的普通股超过5%,由此揭开中国收购上市公司第一页。

回归理性:1993年苏三山事件以闹剧收场

1993年,深圳企业三次“北伐”的同时,还曾出现过一段小插曲。

1993年11月6日,海南《特区证券报》在头版头条刊登“北海正大置业有限公司给本报编辑部的信”,称“截至11月5日下午3点30分,北海正大置业公司已经持有250.33万股的苏三山股票,占该公司流通股的5.006%。”

消息一出,引起苏三山股价的巨幅上涨和震荡,11月8日星期一涨幅为39.88%。当日收市,深交所即发表了苏三山被收购是谣言的公告。

次日,中国证监会新闻发言人发表谈话称:所谓的“广西北海正大置业有限公司”收购江苏昆山三山实业股份有限公司5%股票一事,经初步查证无此事,有关情况正做进一步调查,《特区证券报》应当承担由此引起的法律责任。深交所声明,“收购苏三山”不排除属于欺诈行为的可能性。随即,苏三山大幅下跌17.54%。

11月10日,广西北海市工商局经查后获悉,当地并无“北海正大置业有限公司”。显然,这是一场骗局。

11月14日出版的《股市动态分析》上,以特稿的形式发表了署名高原的《“苏三山”逐浪纪实》一文,指出“目前我国证券监管法规严重滞后于证券市场的发展及其需要。尽管目前已有不少法规,但尚缺乏统一、可操作性强的证券法规。统一、可操作性强的证券法规的出台,已经是众望所期、刻不容缓。”

查处幕后黑手的过程也颇有戏剧性。

11月21日,中国证监会一行6人风尘仆仆地赶到株洲市政法委员会,介绍了“苏三山”事件的前前后后,并提供给他们调查到的初步结果。据分析,发往《特区证券报》的“北海正大”收购“苏三山”的传真件系8641型传真机发出,而此传真机在全国仅有4台,其中株洲就有1台。当日中午,调查组赶到市邮电局,在邮电局的支持下,查明了“8641”确系株洲邮电系统过时的传真机,为株洲县所有。他们又马不停蹄地赶到株洲县,查明11月5日,有人用该传真机向外发过传真。

11月24日,骗局的始作俑者被依法逮捕,此人是湖南省某县物资局的干部李定兴。1993年上半年挪用公款买入苏三山后被套,眼见解套无望,并且挪用公款的事情败露。偏偏此时出了“宝延风波”,此人脑子也活,于是编造出这样一个虚假收购案。

原来,11月2日,李定兴在北海市从一个个体摊上刻了一枚“正大置业公司”公章后,便回到株洲。11月3日,李定兴拟就了正大置业公司收购“苏三山”股票的稿件。11月5日,李定兴神秘地出现在株洲县邮电局。他通过关系启用了已经废弃很久的“8641”传真机,将传真件发往《深圳特区报》和海南《特区证券报》。半小时后,他又冒称正大置业公司总经理向两报打电话询问是否收到传真件。11月8日星期一,李定兴忐忑不安地走进株洲某证券交易营业部。上午10点,“苏三山”股票开始上涨。李定兴急忙抛出9500股,牟利29450元。

“苏三山”事件是中国证券市场中第一个证券欺诈案例,其产生与当时的并购热潮有着密切的关系。

此外,由于当时证券媒体不甚发达,市场中仅有《股市动态分析》、《上海证券报》、《证券市场周刊》以及当年创刊的《证券时报》等少数专业类的证券报刊(诸如《特区证券报》之类自然不在此列),投资者获取信息的渠道极其匮乏,也助长了欺诈行为的发生。即便是当时的媒体,也未能完全发挥出应有的作用。

“苏三山”事件后,《特区证券报》也受到相应处罚。

12月12日,《证券市场周刊》发表了“明年起对股票收益征收所得税”的消息,且示意税率为20%。沪、深两地大盘应声而落。12月17日,中国证监会宣布,由于《证券市场周刊》刊登的“明年起对股票收益将征收所得税”一文内容失真,暂停其刊登上市公司信息披露的报刊资格三个月……

自此,资本市场中的种种并购,也开始从喧嚣中回归理性。

1993•政策背景

1993年8月15日国务院批准 1993年9月2日国务院证券委员会发布《禁止证券欺诈行为暂行办法》。

1993年4月22日,《股票发行与交易管理暂行条例》正式颁布实施。

1993年5月4日,《股票发行与交易管理暂行条例》发布并施行,这是我国证券市场首部法规性文件。

1993年7月7日,国务院证券委发布《证券交易所管理暂行办法》。

1993•股市大事件

1993年1月4日,中国国际期货有限公司正式成立,第一家国家级大型专业期货经纪公司。

1993年2月开始,在国家遏制经济过热的宏观紧缩政策影响下,中国股市开始进入长达3年的第一次大熊市。

1993年5月3日,上证所分类股价指数首日公布,分为工业、商业、地产业、公用事业及综合共5大类。

1993年6月1日,上海、深圳证券交易所联合编制“中华股价指数”。

1993年6月28日,深圳B股改为港币挂牌结算。

1993年6月29日,第一家H股上市公司青岛啤酒在香港正式招股上市。

1993年6月,中国证监会首先与香港证监会、香港联交所签订了监管合作备忘录。这是第一次与境外监管机构签署合作备忘录。

1993年8月6日,上海证券交易所所有上市A股均采用集合竞价。

1993年8月20日,第一只上市的投资基金淄博基金发行。

1993年8月20日,第一只上市的投资基金淄博基金发行。

1993年10月25日,上海证券交易所向社会公众开放国债期货交易。

1993年12月20日,上证指数跌117点,上交所首次暂停交易5分钟。

30年前,深沪证券交易所相继开业,新中国证券市场的大幕徐徐拉开。从无到有、从小到大、从封闭到开放、从单一股票市场到多层次体系,中国资本市场逐步发展成为参与人数最多、市值规模名列第二、服务实体经济能力显著提升、影响力辐射全球的大市场。

与欧美资本市场数百年的发展史相比,中国资本市场刚刚走过30年,时间很短,却也因此更加波澜壮阔、风光无限。

早在上世纪80年代,上海、成都等地就出现了股票和资本市场的雏形。1986年11月,邓小平将一张面值50元的飞乐音响股票赠送给纽约证交所董事长范尔霖,以此表达中国推进改革、对外开放的决心,一时传为美谈。1990年,深沪两家交易所开业之初,分别只有五只和八只股票挂牌交易,起步卑微,但新中国资本市场自此正式奠基,意义非同小可。

中国资本市场产生于计划经济向市场经济转轨的过程中,早期市场化程度低、运行不规范等问题较为突出。比如,股票发行采用配额和审批的方式;国有股、法人股暂时不能流通;二级市场缺乏稳定资金来源,庄家操纵成风;上市公司机制转换不彻底,一些公司治理混乱,等等。这些成长中的问题,随着中国资本市场改革的逐步深化,制度的日渐完善,得到了不同程度的化解,A股的市场化、法治化、国际化程度不断提高。资本市场在国民经济中的角色,也从最初谨慎试水,中间一度为国企脱困服务,升级到如今在资源配置和高质量发展中处于牵一发而动全身的“枢纽”地位。

回顾过去30年,A股经历了一轮又一轮的牛熊转换,曲曲折折的K线图背后,刻画的是一个个迎难而上、砥砺前行的脚印。