瑞幸咖啡“贵了” 买它还是买星巴克?

2021-12-16 青野鸿蒙

2021-12-16 来源:《新视界》深度报道组 作者:蒋澆

1.瑞幸咖啡越来越“贵”,原来25元的饮品涨到28元,再涨到31元。有网友抱怨:“30元一杯的瑞幸咖啡,都快赶上星巴克了,找不到喝瑞幸的意义了”。

2.明涨暗调的价格,驱动了瑞幸咖啡的营收增长。三季度瑞幸净营收同比增长105.6%,净亏损同比收窄98.6%。

3.“瑞幸一直以性价比著称,若持续涨价,在竞争激烈的市场或许会面临客户流失问题。”市场分析人士认为,瑞幸咖啡不仅要面临星巴克的竞争,还要迎对Manner、Stand等咖啡品牌的强势冲击,失去低价优势,会面临很大考验。

最近的咖啡市场不太平静。星巴克承认使用过期食材,而对标它的瑞幸咖啡又涨价了。

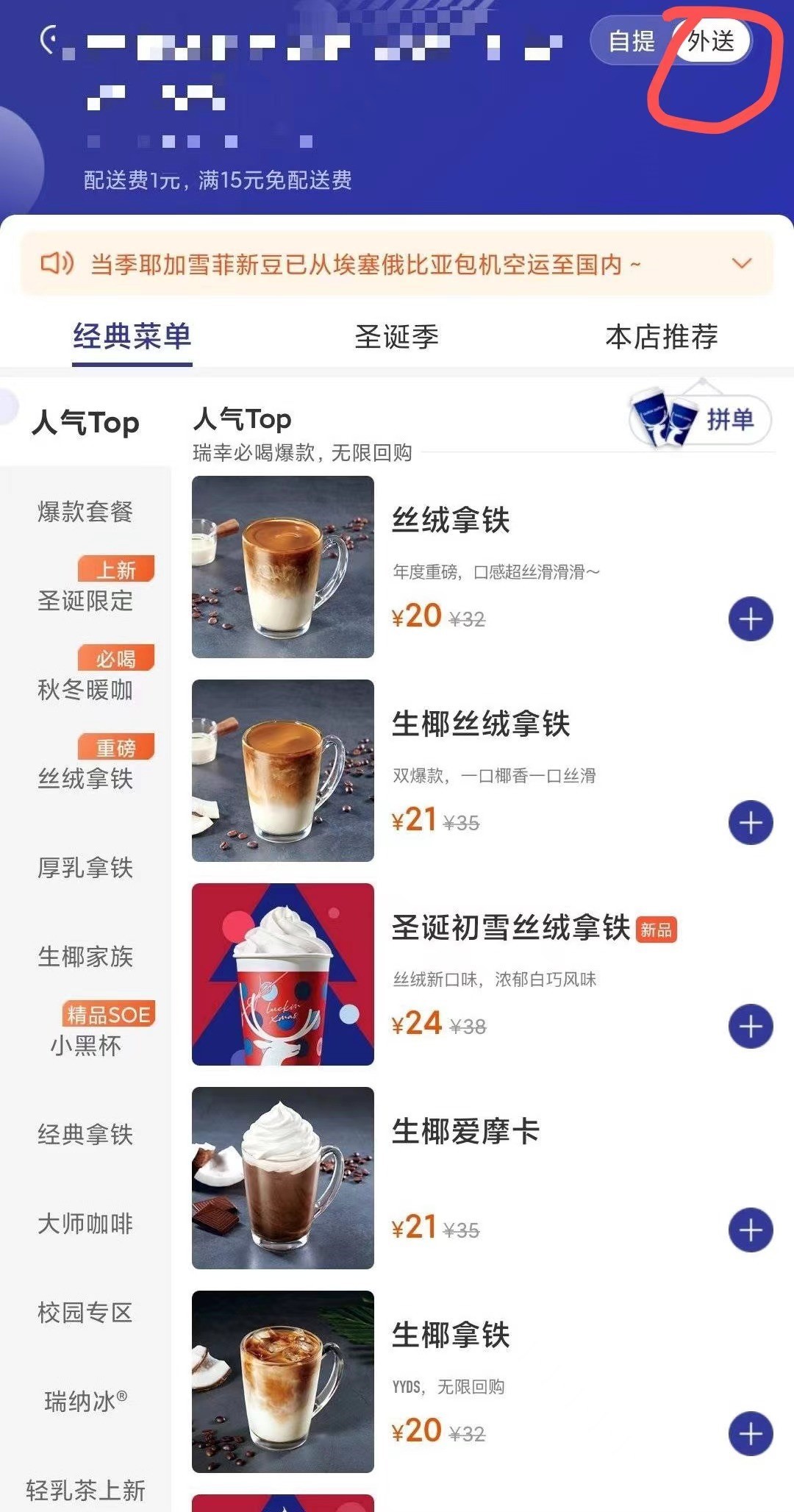

有细心消费者发现,瑞幸咖啡的外卖价格每杯涨了3元。同一家门店,生椰丝绒拿铁自提价每杯19元,外卖却要21元,配送费依旧为6元;厚乳白、澳瑞白等产品外送也从一杯29元涨到了32元。

小编就此询问瑞幸客服,对方表示,商品实际价格可能因不同门店发生变化。

这并不是瑞幸首次涨价。据媒体报道,今年3月,瑞幸咖啡全线饮品价格普涨1元。除了明面上提价,瑞幸咖啡还通过“调整优惠幅度”逐渐变贵,以往1.8折、2.8折优惠券早已转为经常性的 5折、4.8折。

明涨暗调的价格,驱动了瑞幸咖啡的营收增长。瑞幸咖啡2021第三季度最新的财报显示,净营收23.5002亿元,较去年同期11.43亿元增长105.6%;净亏损2350万元,同比收窄98.6%。

财务造假事发之前,瑞幸咖啡延用了神州系的快速融资打法,以大额优惠券拉新、门店大幅扩张席卷中国咖啡市场,也让优惠、低价的品牌形象深入人心。因造假事件退市之后,瑞幸咖啡为了摆脱巨额亏损,除了关停门店外,也变得不再“实惠”。

上海市食品协会咖啡专业委员会主任王振东向凤凰网科技表示,现在的瑞幸咖啡不仅要面临星巴克的竞争,还要迎对Manner、Stand等咖啡品牌的强势冲击。失去低价优势,瑞幸留存和吸引用户的关键在于能否凭借数字化能力精细运营,以及能否持续提升产品品质。

一杯咖啡30多元,瑞幸又涨价了

早在2020年年初,瑞幸咖啡就全线产品上涨1元。彼时,瑞幸方面回应称:属于正常的运营政策调整,优惠减免根据情况调整。

值得注意的是,财务造假事发后,瑞幸咖啡越来越“贵”,消费者对此感受颇深:1.8折、2.8折的优惠券早已不见,产品价格也悄悄调整,原来25元的饮品上调至28元,28元涨至31元。

一位瑞幸咖啡会员表示,原来一杯厚乳拿铁只要16元,后来涨到18元,现在又涨到20元,若是没有优惠券一杯需要29元。

小编近日探访了北京市来广营地区的瑞幸门店,发现两家相隔不到一公里的门店也存在着价差。

门店工作人员解释称,公司会依据各门店实际情况差别定价,不同门店有1至2元的价格差异。至于外送与自提价格不一致的情况,也是不同场景下的价格调整。该工作人员还表示,虽然价格有差异,但产品都是一样的。

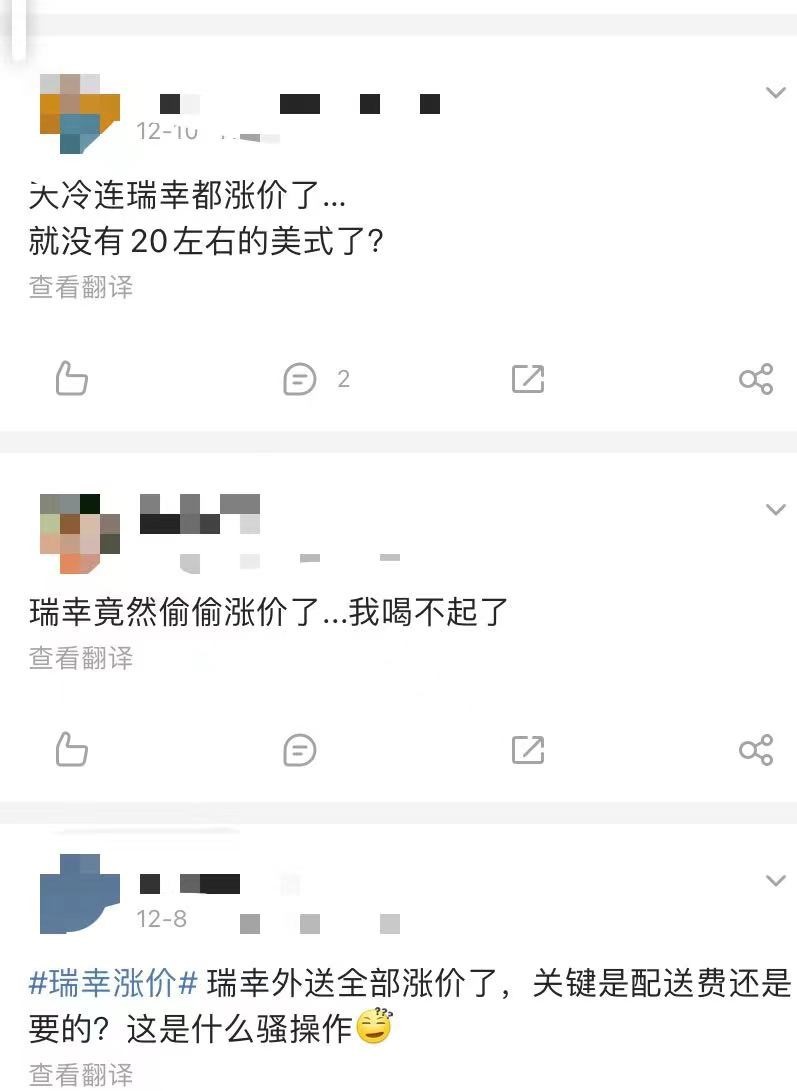

由于瑞幸咖啡并没有对外公布涨价一事,不少用户表示不满。“不能通过优惠的价格抢占市场后,就开始涨价。太贵的话(我们)还不如喝星巴克,图便宜还不如喝711、全家。”

也有消费者称,涨价也能理解,但不能一声不吭偷偷摸摸的就涨了,有种被瑞幸欺骗的感觉。

对于门店定价的差异,中国食品产业分析师朱丹蓬告诉小编,单店单价的情况十几年前就已经出现,这是瑞幸咖啡精细化运营的表现。

瑞幸涨价另一个原因,是咖啡原料价格的上涨。王振东表示,上半年由于大宗商品涨价影响,咖啡行业整体运营压力大,很多品牌都上调了产品价格。

不再烧钱补贴,能留住消费者吗?

瑞幸咖啡当初在市场上快速崛起的原因之一便是其更具性价比,相比30元左右一杯的星巴克,瑞幸在大额补贴时期单杯只要十元左右,亲民的价格很快便俘获了用户的心。

背靠“神州系”,瑞幸咖啡成立之初便采用了大额烧钱补贴、门店快速复制扩张的经营方式,这让其迅速在市场中站稳脚跟,并成为资本宠儿,仅一年时间就实现上市,更是通过“请全国人民喝咖啡”的用户教育,让优惠低价的品牌形象深入人心。

但在财务造假退市后,瑞幸为了自救改变了原有的经营方式。一方面,战略性的关闭表现不佳的门店;另一方面,从原本烧钱扩张,转为精细化运营,不再发放大额补贴,而是打造生椰拿铁、厚乳拿铁等爆款产品,以及私域社群运营。

一系列举措背后,瑞幸咖啡经营数据不断好转。2021第三季度,瑞幸23.5亿元的总收入同比增长105.6%,净亏损收窄至2350万元。

涨价是瑞幸营收增长的重要驱动因素之一。财报提到,营收的增长主要是由公司产品的平均销售价格的提高、每月交易客户数量的增加、店铺的增加和销售产品数量的增加推动的。

不再烧钱补贴的瑞幸咖啡,逐渐摆脱巨额亏损,但也饱受消费者诟病。有网友抱怨道,“30元一杯的瑞幸咖啡,都快赶上星巴克了,找不到喝瑞幸的意义了。”

在黑猫投诉平台上,新增了不少关于瑞幸的虚假优惠、产品涨价信息。其中一则投诉信息显示,该用户通过交通银行App购买了13元抵扣22元的瑞幸咖啡饮品券,已兑换至瑞幸App上,并未使用。由于瑞幸从去年涨价,以及平台不同优惠活动,现在使用这张饮品券比不使用还贵,希望退券。

某不愿具名的资深品牌总监向凤凰网科技表示,瑞幸的问题在于,消费者并不愿意为品牌价值买单,以至于出现涨价会感到不值或被欺骗的现象。

竞争对手蚕食市场,瑞幸遭受挤压

越来越贵的瑞幸,除了被消费者质疑外,还面临着强劲对手的冲击。

咨询机构Mordor Intelligence此前预测,中国咖啡市场因新冠疫情的封锁打击后,将在2021年至2026年期间以超过10%的复合年增长率增长。而目前中国每年人均仅消费6杯咖啡,市场还有很大潜力。

巨大规模吸引下,三顿半、时萃等快消式咖啡,manner、鱼眼咖啡等精品咖啡品牌等层出不穷。在资本的加持下,部分咖啡品牌门店数量直逼瑞幸咖啡。

今年上半年,上海咖啡连锁品牌Manner连续获得了淡马锡、美团龙珠、字节跳动三轮数亿美元投资。数次融资后,Manner也一改往年四年只开50家门店的策略,在最近八个多月在一线、新一线城市铺店近百家。在坪效控制上,Manner也采用“小店高坪效”的经营模式,相比瑞幸20平的小店面积,Manner把部分门店压缩到了10平以内。

除了来势汹汹的新锐品牌外,全家、711、便利蜂等便利店销售的咖啡产品,普遍定位为10元一下,在低价市场给瑞幸带来冲击。便利蜂的工作人员曾透露,除开成本外,咖啡产品毛利率在40%以上。

尽管瑞幸咖啡的价位控制在30元及以下,但面临着中高端,以及低价市场同时被挤压的窘境。而从瑞幸的财报可以看出,其目前的重心依旧是降本增效,很难像以往那样大举扩张门店和大额补贴。

“瑞幸一直以性价比著称,若持续涨价,在竞争激烈的市场或许会面临客户流失问题。”王振东表示,中国的咖啡市场已从“价格竞争”转向”产品竞争”,咖啡品牌要有差异化竞争能力。

王振东认为,“对于瑞幸而言,留存和吸引消费群体的关键在于是否有过硬的数字化运营能力,是否能持续推出高品质的产品。”

新品牌抢滩咖啡市场 被曝食安问题的星巴克“腹背受敌”

2021-12-16 来源:财联社

近期,星巴克的“对手”们先后完成多轮融资,扩充门店数量的同时也威胁着星巴克核心市场。

12月15日,Tims中国宣布上市前融资,但并未透露具体投资方信息。同时,Tims中国宣布收到首批上市私募股权投资(下称“PIPE”)承诺,这些投资承诺会在Tims中国与Silver Crest Acquisition Corporation合并(上市合并)时完成出资。

Tims中国向新消费日报记者表示,将在新的投资方的支持下加快实现5年目标,开出2700多家可盈利门店。而这一目标已经逼近星巴克的开店计划,财报显示,2021财年星巴克在中国市场新开了654家门店。

一边是因食安问题而备受质疑的“星巴克标准”,一边是Manner、M Stand、Algebraist代数学家咖啡等与星巴克抢夺年轻消费者群体新品牌的快速崛起,以及大批线上咖啡品牌的涌现。

面对舆论与竞争压力,星巴克还能守住“龙头”地位吗?

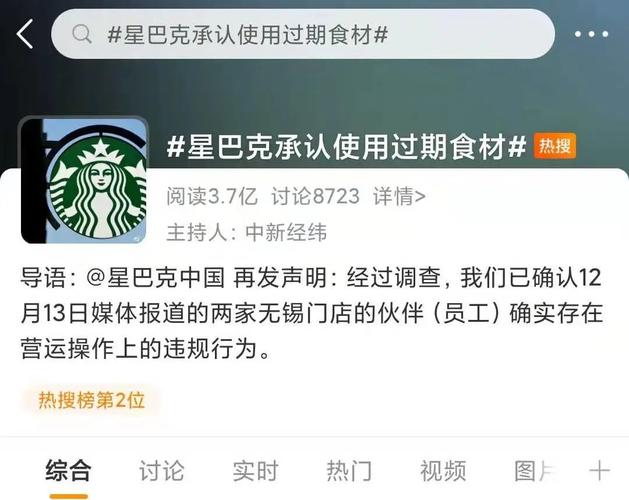

被曝食安问题,“星巴克标准”跌落神坛?

从星巴克在中国发展历程来看,其“星巴克标准”与直营体系是其立足行业的根本。

星巴克1992年上市时,仅在北美有165家门店,随着商业模型和经营效率被市场认可,估值不断走高,也开启了门店扩张的高速发展期。

1999年,星巴克进入中国内地市场后,也享受了中国咖啡行业的红利。2005-2008年,星巴克估值震荡回落,舒尔茨开始掌舵改革,重点加速海外扩张(尤其中国等扩张),估值才开始回升。

目前,星巴克海外扩张包括4种形式:全资自营,合资公司、许可协议、授权经营等,主要根据不同市场的特点各有侧重扩张。

据了解,虽然进入内地市场之初星巴克并未采用全部直营的模式,但在2003年至2017年间,星巴克陆续回购中国华北、华南、华东股权,逐步推动大陆门店的“直营化”。

2017年,星巴克以约13亿美元收购上海统一星巴克咖啡有限公司剩余50%的股权,取得在华东地区约1300家门店的100%所有权(单店估值1348万元,其中上海近600家)。2017年,全面直营中国大陆市场所有门店,以期达到统一食品品质等标准。

但此次食安危机说明,“星巴克标准”指导下的直营模式也存在不少问题。

根据此前的报道,无锡两家星巴克门店存在更换配料标签、使用过期食材的问题。12月14日-15日,合肥市市场监管局、丽水市莲都区市场监督管理局紧急排查辖区内星巴克。

中国食品产业分析师朱丹蓬对记者表示,虽然星巴克在中国是直营模式,但所有门店均采用店长负责制,以业绩为导向,以利润为方向,所以对于食品安全很有可能出现睁只眼闭只眼的行为。“企业对门店店长的KPI考核需要调整,第一权重应该从业绩利润改成食品安全。”

北京朝阳区一位星巴克工作人员对新消费日报记者透露,目前已经收到自查的通知,经过自查,门店不存在食品安全问题。

从客流情况来看,北京星巴克三里屯臻选店、亮马桥店等并未出现明显变化,部分时段仍出现排队、满桌等现象。

新品牌冲击星巴克“护城河”

2020年以来,精品咖啡品牌在资本助力下崛起,不断侵蚀星巴克固有的“城池”。

目前,Manner咖啡门店数量已经超过200家,预计2021年全年门店数将达到400-500家。加速进入北京、苏州、南京、武汉、成都等市场的M Stand,也在下半年开启集中开店模式。

至于刚刚完成上市前融资的Tims中国,已经被视为瑞幸咖啡外,星巴克主要竞争对手。现阶段,Manner、Tims中国、瑞幸咖啡的定价基本相同,均低于星巴克。在一线城市,上述品牌布局亦集中在写字楼、商场等地,与星巴克重合。

上海市食品协会咖啡专委会主任王振东对记者表示,Tims中国的商业模式与星巴克、Costa等基本一致,设有阶段性目标。“现阶段,Tims中国以开店提高市占率、渗透率,达到目标后,才会调整战略到实现单店盈利。”

新消费日报了解到,在本轮融资方案中,投资方以可转债形式立即向Tims中国注入5000万美元资本,并可以以上市合并价格的15%溢价转换为股份,为Tims中国进一步开拓国内市场提供资金支持。

“Tims中国率先通过SPAC登陆资本市场,后续在资本加持下,国内的咖啡新势力也会陆续尝试这一路径。但由于奈雪的茶上市后股价一路走低,券商评级趋于谨慎,机构对新消费品牌的热情有所减退。”业内人士分析认为。

事实上,面对国内市场崛起的新咖啡势力,星巴克并非没有行动,亦开始加速开店以巩固护城河。

据悉,截至2021财年第四季度末,星巴克已经在中国208个城市,开出了5360多家门店,其中2021财年在中国市场新开了654家门店,第四季度开了225家新店。截至2021财年第四季度末,美国和中国的门店总数占其全球门店总数的62%。

星巴克总裁兼首席执行官凯文•约翰逊也多次强调中国市场是一个具有增长空间的赛道,并“美国和中国市场主要市场引领星巴克业务的增长”。

然而在食安等问题影响下,星巴克股价已连续两日下跌。

必须要指出的是,尽管星巴克庞大的直营体系暴露了不少问题,但作为中国咖啡市场的后来者,Tims中国以及Manner、M Stand、Algebraist代数学家咖啡等众多新品牌要想短期内弯道超车也并非易事。

对此,王振东认为,国内咖啡环境变化,新品牌崛起已经让市场对于星巴克的增长空间感到担忧。但星巴克在选址、供应链上优势仍存,成本端压力相对较小。

数据显示,星巴克凭借其庞大的体量往往享有较强的房租议价权,以中国大陆市场为例,门店租金比一般咖啡厅低15%左右。

据王振东透露,近期大宗商品价格的飙升,加上运输、劳动力和包装成本的飙升,给Manner等定价较低的咖啡品牌造成不小压力。而星巴克等定价相对较高的品牌,则有一定消化空间。“如果Manner和Tims中国后续涨价,其竞争优势也就不再存在。”