31省份2020年人均消费榜:上海最能花 食品烟酒支出大

2021-01-22 青野鸿蒙

2021-01-22 来源:中国新闻网

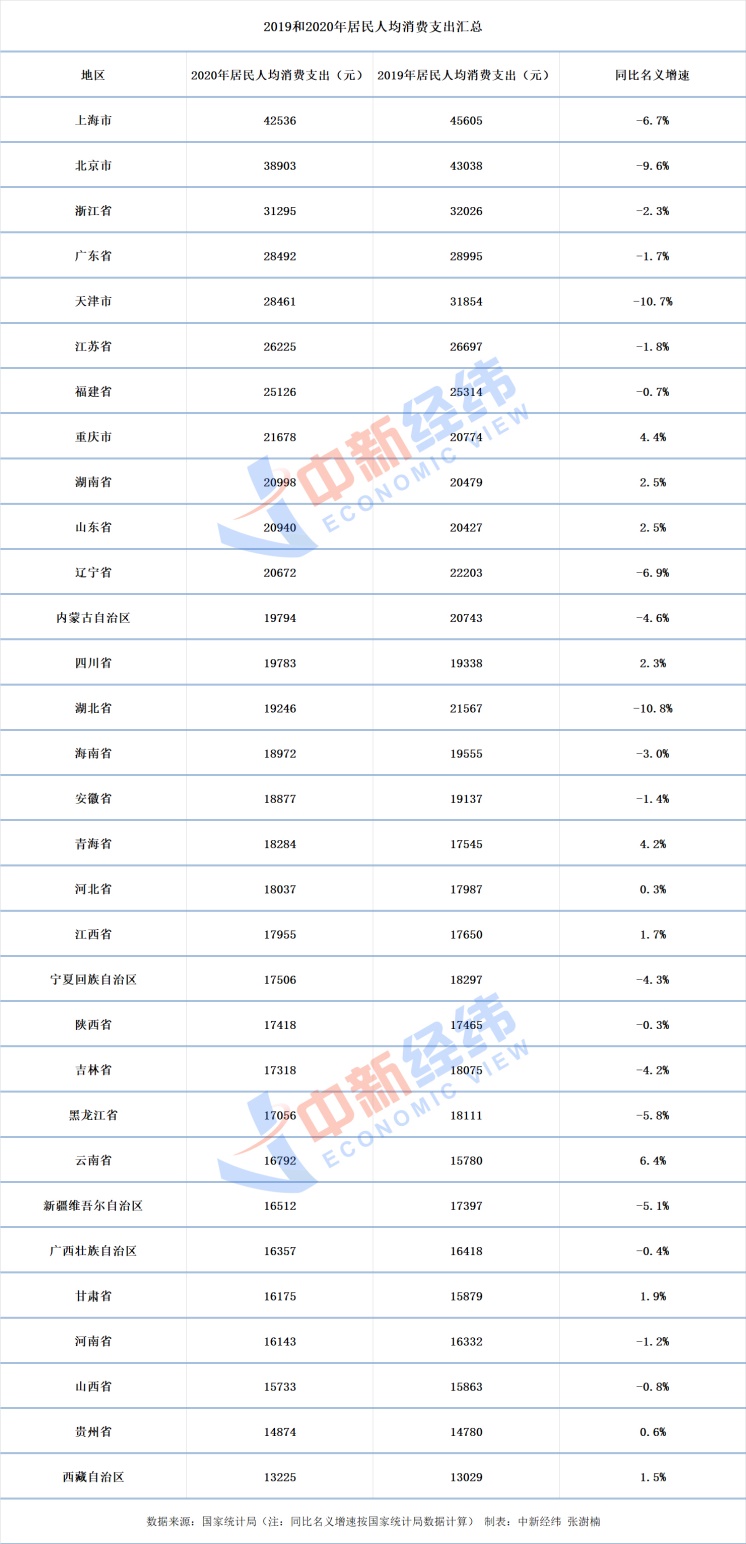

2020年31省份居民人均消费支出数据公布,上海达42536元,成“最能花”城市;北京紧随其后,人均消费支出38903元。从支出方向看,食品烟酒消费占人均消费支出比重大;教育文化娱乐消费降最猛。

11省份同比正增长

2020年,全国居民人均消费支出21210元,比上年名义下降1.6%,扣除价格因素,实际下降4.0%。

中新经纬客户端注意到,从31省份数据看,2020年上海成“最能花”城市,居民人均消费支出42536元;北京位居第二,居民人均消费支出38903元,同时进入“3万元俱乐部”的还有浙江,人均消费支出31295元。

天津、辽宁、江苏、福建、山东、湖南、广东、重庆等8省份进入“2万元俱乐部”;西藏人均消费支出较低,为13225元。

同比名义增速方面,计算发现,云南以6.4%的增速居首。另外,河北、山西、安徽、福建、江西、山东、河南、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海等17省份超过全国平均线。

其中,河北、江西、山东、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、青海等11省份实现同比正增长。

钱都花哪了?

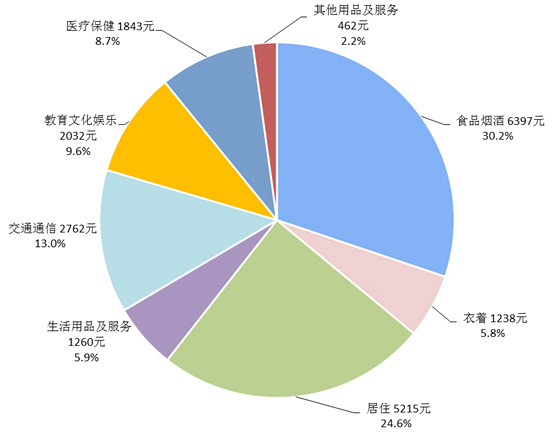

居民消费支出包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健以及其他用品及服务八大类。

国家统计局住户调查办公室主任方晓丹称,2020年,基本民生支出继续保持稳定增长,居民人均商品性消费支出12173元,增长4.3%。受居家时间增多影响,全国居民人均食品烟酒支出和人均居住支出分别增长5.1%和3.2%。

2020年,全国居民人均食品烟酒消费支出6397元,增长5.1%,占人均消费支出比重最大,为30.2%,该领域消费支出也是同比增长最快的;其次是居住,2020年人均居住消费支出5215元,增长3.2%,占人均消费支出比重24.6%;教育文化娱乐消费支出同比降最多,降幅达19.1%。

各省份居民人均消费支出及构成如何?如,天津数据显示,食品烟酒消费8516元,下降5.2%,占人均消费支出比重29.9%;其次,居住消费7035元,增长1.3%,占人均消费支出比重24.7%;教育文化娱乐消费2254元,下降37.1%,同样降幅最大。

四川数据显示,受居家时间增多及食品价格上涨影响,全年居民人均食品烟酒支出7026元,增长8.7%,受疫情影响,教育文化娱乐消费支出较上年下降最多,降幅达9.0%。

广东数据显示,按消费类别分,八大类消费支出呈现“2升1平5降”态势。其中,食品和居住消费分别增长2.8%和5.5%,生活用品及服务消费与上年基本持平,教育文化娱乐、其他用品和服务、衣着、医疗保健、交通通信消费分别下降24.7%、14.4%、12.4%、5.2%和0.7%。

方晓丹表示,其他消费类别支出增速仍未转正,但降幅持续收窄,其中人均教育文化娱乐支出降幅比前三季度大幅收窄8.6个百分点。

新型消费逆势上扬

18日,国家统计局局长宁吉喆在2020年国民经济运行情况新闻发布会上指出,从总量看,2020年尽管受到新冠肺炎疫情的冲击,但最终消费支出占GDP的比重仍然达到54.3%,高于资本形成总额11.2个百分点,为近年来较高水平,消费仍然是经济稳定运行的压舱石。

方晓丹提到,在常态化疫情防控条件下,线上购物、直播带货、在线诊疗、在线教育等新型消费逆势上扬。全国居民人均购买医用酒精、口罩等医疗卫生器具支出增长2.0倍,人均购买健身器材支出增长5.2%,人均购买消毒碗柜支出增长29.1%。居民居家时间增加,通信需求明显增多,网购行为大幅增加,2020年全国居民人均通信服务支出增长6.2%。

展望2021年,商务部明确,坚持扩大内需这个战略基点,着力打通堵点,补齐短板,全面促进消费,健全现代流通体系,切实增强消费对经济发展的基础性作用。重点从提升传统消费能级、加快培育新型消费、优化消费升级平台、健全现代流通体系等四方面发力。

此外,商务部、国家发改委、工信部、公安部、财政部、生态环境部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,提出五方面工作任务,包括稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费、补齐农村消费短板弱项、强化政策保障。

2021年,你打算把钱花哪儿?

钟正生:提升居民消费倾向成为中国一项中长期挑战

2021-01-22 来源:钟正生经济分析

2021年是“十四五”开局之年。近期召开的中央经济工作会议要求,“构建新发展格局2021年要迈好第一步,见到新气象”,其中备受瞩目的是对“需求侧管理”的着重。在2015年底中国展开供给侧结构性改革之后,新一个五年规划的开局之年,中央进一步提出“形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡”。大规模消费市场是“十四五”期间中国经济最大的韧性来源,也是构建“新发展格局”的重中之重。

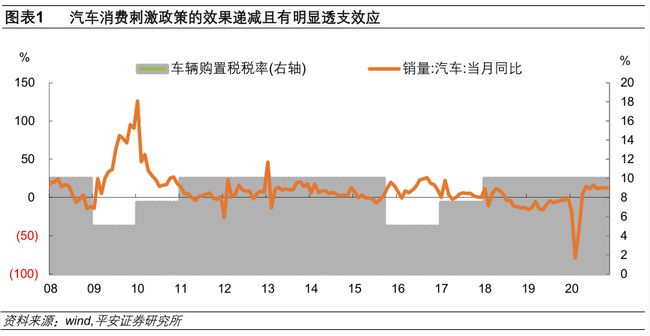

长期以来,我国在激发消费潜力、夯实国内市场方面,一直缺乏整体性、深层次的改革政策配合。消费政策往往以简单刺激部分领域商品消费为主(典型的是汽车、家电)。但几轮刺激政策下来,往往只是形成了对未来消费的透支,甚至造成了一些局部的负面效果。以汽车为例,我国分别在2009年和2015年开展两轮车辆购置税减半政策,2009年购置税减半的效果立竿见影,2010年1月汽车销量同比创下126%的历史峰值;待2011年车辆购置税优惠恢复正常后,当年汽车销量回到零增长附近。直到 2015年10月第二次推出车辆购置税减半政策,2016年汽车销量同比回升到14%;待2017年购置税恢复到7.5%时,汽车销量下降到3%;待2018年购置税优惠恢复正常后,汽车销量降至负增长,2019年降幅又进一步拉大至-8.2%(图表1)。汽车消费刺激政策的效果大大减弱,且政策一旦撤出,汽车销量就因前期透支而大幅下滑。近年来地方财政压力不断加大,在汽车消费的补贴力度上也愈发“心有余而力不足”。

本次中央经济工作会议对如何扩大消费做了明确部署:“扩大消费最根本的是促进就业,完善社保,优化收入分配结构,扎实推进共同富裕”,其次是“有序取消一些行政性限制消费购买的规定”和“合理增加公共消费”。前者与中长期改革挂钩,大多属于慢变量;后者则能够快速见效,但在一线城市交通拥堵问题和地方政府财政压力增大的情况下,力度或许有限。“注重需求侧管理”标志着政府全面扩大消费、全面推动改革的决心。

对当前中国消费形势的判断

对当前消费形势,我们有四点判断:

第一,2020年第四季度,最终消费支出对中国实际GDP的拉动从二季度的-2.4%增至2.57%,资本形成总额的拉动从5%下降至2.49%,净出口的拉动从0.53%略增至1.44%。可见,消费贡献以及我国经济的内生动能开始增强。

第二,2020年第一、二季度我国城镇居民人均可支配收入为正增长,但社会消费品零售总额当月同比在8月才勉强回到0.5%的水平,新冠肺炎疫情对于消费场情的限制依然突出。第三、四季度,全国居民人均可支配收入扣除价格因素的实际累计增速转正,由上半年的下降1.3%转为增长2.1%。在收入恢复增长的背景下,社会消费品零售总额当月同比在9月加速恢复至3.3%、11月进一步达到5%。疫情对于消费场景的限制有所减弱,这从网上零售占比回落、非实物商品占比回升、餐饮收入增速回升中,皆可得到印证。

第三,2020年中国消费结构呈现出极大分化。食品饮料、药品这些必选消费品维持较高增速,受益于疫情的通信器材、体育娱乐用品、化妆品类(所谓“口红经济”),其累计同比不逊于疫情之前。而汽车、房地产的建筑装潢、家电、家具等可选消费,2020年则为负增长;受疫情影响较大的服装、金银珠宝、石油制品,也对消费产生了很大的拖累。

具体地,从限额以上企业商品零售额来看,2020年社零的拖累因素集中在:1)原油价格下跌对社零产生了很大拖累,2020全年同比为-14.5%,且石油类消费在限额以上零售中占比达到13%。2)汽车消费也产生了明显拖累,虽然其降幅不是最大的(2020全年同比-1.8%),但在限额以上零售中占比高达29%。这也是11月18日国务院消费刺激政策首推稳定和扩大汽车消费的重要原因。3)服装和金银珠宝合计占比17%,2020全年同比负增分别达到-6.6%和-4.7%,也产生了较大拖累。4)房地产竣工持续负增长,地产相关消费也对社零产生了一定拖累。

第四,央行城镇储户调查问卷显示,2020年城镇储户储蓄倾向急速攀升,未见回落。该倾向从2019年年底的45.7%,升至2020年第四季度的51.4%(图表6)。这是令人担心的一个迹象,不仅仅是疫情冲击的短期问题,而是会不会演变成对中国经济的中长期影响。2020年11月,社会消费品零售总额中的“餐饮收入”当月同比仅为0.4%;“商品零售”当月同比为5.2%,仍然显著低于疫情前的7.9%。可见,餐饮消费仍然受到较强的疫情压制,居民商品消费意愿回升动能也不是太足。

如何提升我国居民消费倾向成为我国面临的一项中长期挑战,新冠肺炎疫情可能仅是短期内压制居民消费倾向的“顺水推舟”因素。不能寄希望于屡屡爽约的“报复性消费”来扭转乾坤,而须将其作为我国可能面临的中长期挑战来应对。

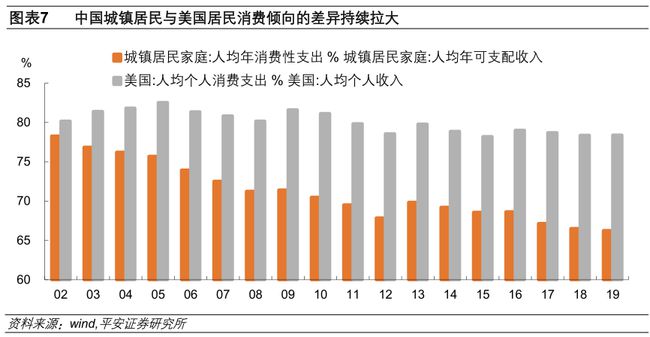

提升居民消费倾向是一个中长期挑战

2002年以来,中国城镇居民的消费倾向(以城镇居民人均消费性支出/人均可支配收入衡量),与美国居民的消费倾向(以人均个人消费支出/人均个人收入衡量)的差异持续拉大(图表7)。2002年,美国居民消费倾向是80.2%,中国城镇居民的消费倾向是78.3%。到2012年,由于中国经济增长加速、居民收入提升,中国城镇居民消费倾向下降到67.9%,美国为78.6%,二者差异显著拉大。2013~2014年,中国城镇居民消费倾向企稳回升,原因在于城镇居民人均消费性支出增速出现下滑,而城镇居民的可支配收入增速下滑得更快。2017~2019年,中国城镇居民可支配收入增速保持平稳,而消费性支出的增速却进一步走低,由此造成中国城镇居民消费倾向再度加速下滑。2019年,中国和美国的消费倾向分别为66.3%和78.4%。

一国经济发展的过程同时是居民收入增长的过程。无论是凯恩斯的边际消费倾向递减理论,还是以恩格尔系数为代表的必选消费品占比降低,都预示着随着居民收入水平的上升,平均消费倾向有下滑压力。此外,至少还有三项因素可能抑制居民的消费倾向。

一是,居民收入增速放缓。在杜森贝里的相对收入假说下,消费倾向不仅取决于当期收入,还取决于预期收入水平。当前,中国面临着经济转型期增速换挡的挑战,以及新冠肺炎疫情和逆全球化趋势带来的冲击,居民预期收入前景可能受到影响,消费倾向亦会因此而被削弱。

二是,贫富差距扩大。由于富人的边际消费倾向要低于穷人,贫富分化加剧意味着全社会平均消费倾向的降低。目前来看,除了北欧奉行社会民主主义模式的少数国家,以及1945~1980年这段全球不平等降低的特殊时期之外,西方发达经济体很少能在经济发展中挣脱贫富差距扩大的桎梏。2008~2015年间,中国曾经历过连续7年的基尼系数下行,但事后来看只是暂时的、阶段性的回落。其主要原因在于,随着城镇化和工业化发展,进城务工人员增加,导致城乡居民收入差距缩小,并在短期内掩盖了财富向顶部聚集的趋势。然而,随着城镇化、工业化进程放缓,2016年以来,中国基尼系数再度调头爬升,这意味着城乡收入差距收窄对收入分配公平性的拉动正在减弱。

2020年,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业分别比去年同期增长16.9%、7%,与传统服务行业负增长的状况形成鲜明对比。金融和IT行业“逆势增长”或者“一枝独秀”的表现,可能成为加剧贫富差距的一个因素。

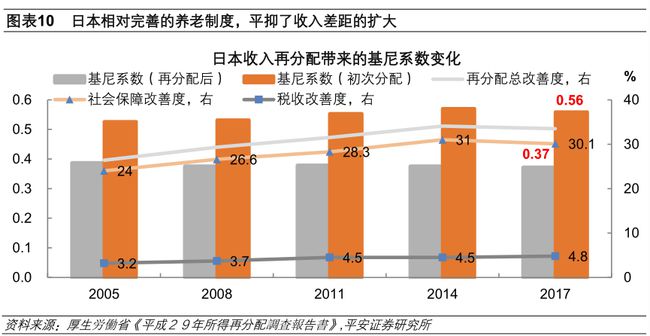

三是,人口老龄化加剧。如前所述,贫富分化加剧与居民收入增速放缓会抑制消费倾向。就前者而言,由于通常老年人较青年人财富差异更大,因此老龄化社会通常收入分配不均的情况更为严重。以日本为例,虽然经历着长期的经济增长停滞,但人口老龄化加剧令其基尼系数仍在不断攀高。根据日本厚生劳动省2017年收入再分配调查,日本按再分配前的原始收入计算的基尼系数为0.56,比2005年的0.53进一步上升,且大幅高于2017年美国的0.49,且日本的高基尼系数主要就是由人口高龄化所导致的。在利用征税和社会保障制度对低收入阶层等实施收入再分配之后,显示家庭收入差距的“基尼系数”仅为0.37,比原始收入计算的系数缩小了34.9%,且其中主要是公共养老金的计入所带来的。也就是说,由于日本相对完善的养老制度,帮助平抑了人口老龄化导致的收入分配不均。

就后者而言,一方面老龄化社会劳动人口不足,可能导致经济潜在增速更低;另一方面中国基本养老金显著不足。社科院《中国养老金精算报告2019~2050》预测,在缴费率不变且包含财政补助的情况下,中国城镇居民基本养老保险累计结余(占GDP的比例)在2024年触顶后,将在2035年耗尽累计结余。如果养老金缺口不及时、前瞻、充分地补足,那么可能令中国消费增长的前景更加承压。

简言之,经过近几年轰轰烈烈的供给侧结构性改革,可以说中国的产能出清和行业洗牌告一段落。这是中央经济工作会议上提出“需求侧管理”的大背景。这无疑也为中国向消费主导型经济体的转型扫清了“障碍”。经济增速中枢在“换挡”,但若中国经济走向更多依赖“提质增效”,就能为居民收入和消费的持续增长奠定更为扎实、可持续的基础。