荣鸿庆:和员工站在一起的银行家

2018-11-19 青野鸿蒙

他是中国近代最具影响的民族工商巨擘之一——无锡荣氏家族中的第二代商业翘楚,他6岁便随父亲荣宗敬巡视厂房,熟悉商业,他在离开故乡长达半个世纪之后,才又踏上故乡的土地。

他是商界巨贾之子,却也是创业家的典范,他在香港兴办纺织事业的巅峰时期,香港一半以上的纱厂都与他有关;他主导台湾上海商银的经营时,这个曾经是旧中国最大的民营银行,已在台湾地区银行界做了将近20年“最小”。

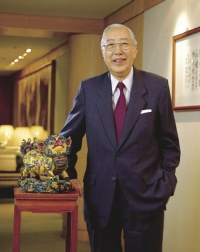

他是荣鸿庆。

“独木不成舟”

2007年,台湾上海商业储蓄银行(上海商银) 将要欢度92岁的生日。身为一个永续经营的老银行,上海商银在台湾的表现却不断地让客户和股东惊喜,展现出路遥知马力的稳健和一如创业之初的创新与客户导向精神。

在台北中山北路和民权东路的交叉口,稳稳地坐落着一栋三角形的宏伟大楼,这就是上海商银的总行大楼。这百年老店不但不见老态,而且在2007年又更加焕然一新,一楼的自动银行专区,全都换上了粉红色活泼可爱的代言小猪Pukii漫画,让冷冰冰的自动提款机、存款机和客户更容易对话。小朋友经过,兴奋地拉着父母叫“Pukii! Pukii!”唤起两代人对上海商银的共同记忆。

台湾现在的中产阶级,几乎每一个人小的时候都曾经拥有过一个猪的扑满,里面存满了许多梦想。上海商银选择粉红色讨喜的Pukii代言,一方面呼应了上海商储银自创行开始,就鼓励的储蓄经营理念,一方面也用现代的方式,重新诠释了百年老店的立业基础。

从大陆到台湾,穿越时光隧道与地域间隔,上海商银在台湾消费者心中的形象随着时代变迁能够历久弥新, 主要就是因为上海商银一直坚持银行家的专业价值,将近百年来一路只做对的事。

上海商银伴随着台湾的经济成长,和企业一起发展,扩大版图。最近10年,台湾金融业,特别是银行业的发展可谓是风雨兼程,凶多吉少。亚洲金融风暴、互联网泡沫破灭导致全球不景气,2006年更面临前所未有的“双卡风暴”(现金卡、信用卡坏帐),整体银行业亏损将近百亿新台币,而且形象受到严重打击。但是,在这些风暴中,上海商银却都能平稳渡过,最近5年每年税前盈余都有两位数的成长率。

为什么上海商银能在台湾金融业表现得这么不一样?如同河流溯源,这答案要回到经营者和影响经营者的经营理念上去找答案。

从大陆到台湾,从最小到最好

上海商银的成功靠的不是运气和猜对景气循环的周期,而是专业和人。带领上海商银成功的灵魂人物正是今年84岁的董事长荣鸿庆。

荣鸿庆的父亲荣宗敬是中国最具代表性的实业家,在20世纪初就是享誉海内外的“面粉大王”、“纺织大王”。为很多人不知的是,当时荣宗敬也有投资中国银行、上海商银等多家金融机构,这也是荣鸿庆日后经营主导上海商银的基础所在。

荣鸿庆1946年毕业于沪江大学工商管理系。贵为商界巨贾之后的他,却是创业家的典范。他1947 年前往香港创办了南洋纱厂,新中国成立,其家族产业尽归国有之后,他全力在香港发展纺织事业, 鼎盛时期,香港一半以上的纱厂都与他有关。内地改革开放后,他还和姐姐荣卓如一起,与当时的上棉22厂合资开设申南纺织厂,如今,这家总投资3000万美元的工厂依然是上海纺织行业最大的合资企业。

而我们现在所要重点讲述的,则是他带领因战乱和其他原因而迁往台湾地区的上海商银,化腐朽为神奇的事迹。

荣鸿庆1964年作为家族的代表,成为已迁往台湾的上海商银的股东,并先后担任了董事、常务董事职位。然而,上海商银这家曾经是中国最大的民营银行,在台湾复业的最初20年,却一直只保持总行和两家分行的规模,也就是说,上海商银到台湾发展的前20年,实际上是做了20年最小的银行。在此期间,荣鸿庆也仅仅只是董事,未主导其经营。

直到1983年,原本担任常务董事的荣鸿庆变成主导经营的副董事长,上海商银才动了起来,以积极的脚步追赶过去将近20年的停滞,并且取得了令世人瞩目与尊敬的成绩。

在荣鸿庆苦心经营领导下,上海商银实现了飞跃式的发展。在1997年7月出版的英国《银行家》(The Banker)杂志对台湾银行的排名中,上海商银的规模已经成为台湾银行业中的第十三大,而在财务健全、获利表现和资产报酬率、净值报酬率方面,这家第十三大的中小型银行所取得的业绩, 却高居全台湾银行之冠。

1998年9月出版的《欧元》杂志(Euro money)则将上海商银评级为全球40个新兴国家(地区)市场的第一名银行。长久以来低调又保守的上海商银,因为卓越的专业和这仿佛一夜间创造出来的奇迹,吸引了台湾媒体和大众的眼光。

事实上,这仿佛一夜间创造出来的奇迹,是荣鸿庆苦心经营、默默改革多年的结果,也是他发扬光大先辈事业的又一个依托和象征。因为是从父亲荣宗敬手中传承下来的事业,而且从小亲身体会父亲创业维艰的辛苦,所以,荣鸿庆一直觉得有义务把发扬光大祖业的使命背在身上。因此,主导上海商银经营后,他一改过去把台湾只当成跳板的心态, 大刀阔斧带领上海商银积极扩张。

在荣鸿庆担任上海商银副董事长之前,也就是上海商银在台复业的前20年,上海商银的经营者一心只把台湾当成一个暂时经营的地点,因此无心在台湾扩充。加上董事长和总经理都是香港上海银行的领导人兼任,业务重心一直放在香港。因此复业前20年,上海商银在台湾几乎一直是停滞保守,只维持着包含总行和两处分行的规模。

银行稳赚不赔的时代

荣鸿庆上任副董事长以后的第一要务就是开设分行。

1983年,台湾地区的金融市场仍是管制时期, 整个市场是卖方市场,当时银行主管机关规定一个月存款利率6.5%,基本贷款利率9%,银行只要根据挂牌的利率加码贷款就好了,没有竞争,稳赚中间的利差,还可以挑选客户。

银行的经理高高地坐在办公室里,不用对客户堆满脸笑,就可以等着客户带着抵押品上门拜托。对银行来说,只要多一家分行,就是多一个吸收存款的吸金库,然后就可以坐着等贷款进来,银行在当时是稳赚不赔的金饭碗。

不但金融资源是被当局管制的,当时银行业主管机关对银行开分行也有严格限制,一家银行一年最多只能增开5家分行,还得视银行的表现以及政策配合度。

一直到1985年,荣鸿庆担任副董事长的时代, 上海商银才终于开了第一家台中分行,位在台中三民路二段四十六号。

从此以后,上海商银赶在台湾开放设立新银行前,每年都以最佳的表现,赢得主管机关肯定,以最高的速度开分行,有一年甚至开了6家分行。而且每一家分行开张,荣鸿庆不管人在哪里,一定亲自飞来台湾主持开幕仪式。之后,在每一家上海商银大红招牌高高挂起的新分行开幕照片上,都看到荣鸿庆和当时的总经理严隽荣、执行副总经理周庆雄以及许多主管,脸上挂着笑容、拿着香,点起一长串从楼上垂到地上的大红鞭炮。

大红鞭炮霹雳啪啦地爆响不断,在烟雾中, 每一位上海商银的同仁仿佛都看到了愈来愈大的舞台。

对于沉寂了将近20年的上海商银来说,每开一家新分行,就像是新生一个小孩,都是行里最重要的大事,不只荣鸿庆董事长一定亲自到,所有分行的经理、副理等干部也是一定盛装参与。

“记得每次新开分行,假如是中南部的分行, 我们所有的干部都是前一天晚上就下去准备。这样的动员不是强制的,没有规定,但是大家就是一定会到。前一晚大家一起吃饭,喝得酩酊大醉,就像是家人办喜事一样开心,那时候真的很狂。”前总经理周庆雄,想起以前和同事一起共甘苦的回忆, 仍然觉得十分温馨。

1980年代,荣鸿庆担任副董事长以后,主导上海商银经营并在台湾积极扩张。上海商银在台湾的分行据点、员工人数和资产规模都快速成长,因为不快,也就要来不及了。

因为紧接着进入了20世纪90年代,就是台湾的金融自由化时代,银行、保险、证券、投信公司都进入了大鸣大放的开放竞争环境。

“我们拼命打广告,就是要在新银行都没有出来前,让客户都知道上海商银也是家老银行,不要把上海商银也当作10多家新银行其中之一。”周庆雄说。

除了大打广告之外,荣鸿庆心中,另外一个更大的扩展计划也紧锣密鼓地展开……

买总行,展现“根留台湾决心”

荣鸿庆担任副董事长以后,一心想要发挥上海商银的经营实力,以速度换取过去将近20年的蹉跎。心里念兹在兹的,除了要多开分行,积极拓展业务,另外就是希望买下一栋体面的总行大楼,建立起上海商银在台湾的形象和知名度。

“要让存户相信我们银行,不是把台湾当作跳板。”荣鸿庆说。

在1989年,上海商银买下新总行大楼的好机会浮现……

当年3月间,现在中山北路上海商银总行前身美琪饭店准备要出售,正好位在宽阔的路口三角窗,是做生意的绝佳地点,加上两条主要的台北市干道交会于此,大楼位置气派又明显。

当时,美琪饭店的老板是连立丰,开价约新台币28亿左右。

荣鸿庆对于这栋大楼有极高的兴趣,立刻在香港争取当时董事长朱如堂的同意。在购买的过程中,上海商银极度保密,一方面怕打草惊蛇,引起卖方抬高价格或是吸引更多的竞争者比价,另一方面,也是因为这几乎是上海商银在台湾最大的一笔投资案,担心引起多方注意以及不同的意见。

当时的媒体甚至报道,是香港上海银行打算在台湾买大楼。似乎连媒体都不相信,在台湾一向低调的上海商银有这个买总行大楼的意愿和实力。

当时在台北,房价飙涨,主要的办公大楼几乎都是属于几大金融保险集团。剩下地段好,价格又合理的整栋大楼,实在不多了。

所以,荣鸿庆几乎抱定非买下美琪饭店不可的决心。

一串鲜红色的长鞭炮挂在大楼外面,行里上上下下挤满了宾客和观礼的员工,大家心情都好兴奋,荣鸿庆的至亲好友也都远从香港亲自来参加开上海商银在台北的总行大楼,是荣鸿庆坚持要买下总行大楼展现在台湾发展的决心。

抢进台湾、香港与大陆的金融业务

上海商银有着和大中华经济圈紧密悠远的历史渊源,经过了半个世纪,荣鸿庆自己也再度牵起了剪断数十年的故乡联系。在大时代历史风浪的冲刷下,荣鸿庆其实清楚看到上海商银又有一个可以乘着浪头,站上另外一个高峰的机会。

20世纪90年代初期在台湾,第一代劳力密集的传统中小企业,都已经前往大陆生产投资,但两岸金融业务却一直无法联机顺畅运作。

一月,邓小平的南巡讲话发表。

四月,邓小平发表南巡开放政策。

五月,上海商银就从台湾派人到香港上海银行驻点,提供台商金融服务。香港一直是台商进入大陆的跳板,虽然香港上海银行也能提供客户同样的服务,但是香港银行的作风西派,譬如,和银行往来大多只接受签章不接受印章、规章不同、语言也不是可以百分之百沟通。上海商银从台湾派出资深银行主管到香港服务台商,对于台商来说是做生意最好的帮手,也因此,香港上海银行的台湾业务一直非常兴盛。

1985年进入上海商银服务,现任银行企业金融事业部协理的林志宏,是上海商银第一位被派任到香港上海银行的行员。1992年5月,林志宏在台湾的上海商银办理留职停薪的手续,到香港重新申请工作证,以银行行员的身分,在香港的台商提供服务。

这也开启了上海商银在台湾金融界,站稳台湾、香港和大陆之间的金融业务的龙头地位。

92岁的上海商银在荣鸿庆的带领之下,交出了漂亮的成绩单。荣鸿庆到底有什么秘诀?采访荣鸿庆身边的人,是一个非常特别的经验,不像一般的采访,需要带动气氛、主动提问题。每当谈到荣鸿庆,这些人心中的感谢仿佛找到了泄洪的出口。迫不急待地把心中尘封已久,非常生动,充满细节的记忆,一个接一个讲出来。

一个接一个生动的故事,让记者只能低头振笔疾书,快速翻过一页又一页的笔记本。在这些记录当中,浮现出荣鸿庆待人一视同仁不分尊卑的谦逊态度。“做一个领袖不必样样都懂,因为有专业经理人帮忙做事。但是要会领导。董事长(荣鸿庆)就是有这种特质,他能带动员工的心,让人觉得很温暖。”上海商银驻行常务董事、前总经理陈逸平结论。

在采访当中,陈逸平提到好多次荣鸿庆具备了“Leadership”(领袖特质),这是一个再抽象不过的概念。在台湾,一般大众熟悉的的企业领导人,譬如,科技大厂和许多金控公司第二代接班人的领导特质多半是以“霸气”著名,对待员工一个口令、一个动作,权威不容挑战,以指挥千军万马之姿成就霸业。