黄鸿年:新加坡股市“金手指”

2018-10-31 青野鸿蒙

他是中国资本运作的第一导师,开创了外商大规模收购改造中国国企的先河,也是带领中国企业家登陆国际资本市场的先驱。他是中国经济改革史上具示范效应的民间人物之一,黄鸿年对中国资本家的启迪作用,超过了一百本教科书。

他在中国念书、插队、经历“文化大革命”;在实业界赢得“过江猛龙”荣誉;在投资界“点石成金”;在中国以“中策”现象火遍神州大地;在事业鼎盛时激流勇退;在宁静淡泊中回馈社会;他没读过大学,却在著名大学做过教授,领过薪水;许多人认为,他对中国资本家的启迪作用“超过100本教科书”。

他抓大放小,举重若轻;坦诚潇洒,拿得起放得下;上半生,在商界长袖善舞,创造奇迹;下半生,大隐于世,书写从实业家到金融家再到慈善家的圆满人生;他熟谙马克思主义和毛泽东思想,融会贯通,活学活用;也经常用毛泽东的话鞭策自己:“一个人做一点好事并不难,难的是一辈子做好事,不做坏事”。他对生活充满激情,喜欢吟诵歌德的“生活啊,让激情占有您吧”!

祖籍福建泉州的黄鸿年,1948年生于印尼苏拉威西岛望加锡一个显赫家庭,他的父亲黄奕聪是印尼首屈一指的,与林绍良齐名的财团领袖。

父亲给黄鸿年留下的最深刻印象是,“一个倾家荡产也要说话算数,履行承诺的人。”创业初期黄奕聪生意失败,为了还债,他几乎卖尽家产,包括给妻子的定情首饰。

这也是父亲给黄鸿年上的最有意义的一堂人生课,依靠这一课,黄鸿年拥有了在商界发展的最大资本——诚信。“他对我们最大的影响就是诚信。我们做生意,他第一要教的就是做人要诚信。诚,是要有诚心;信,就是讲信用。他说,凭这两点,你无论接触什么人,做什么事情,都会成功。”黄鸿年说。

望加锡是个小城市,黄鸿年却天生是个要登大舞台的人。他很小就想到外面的世界闯荡,而且还性格反叛、爱憎分明、人小主意大,喜欢交朋友,稍微有些力气就开始“行侠仗义”,“不畏强势”。难免回家时,脸上、身上常挂着“彩”,令父母很头痛。

7岁便离开家乡前往印尼谋生的黄奕聪,没有受过正统华文教育,却是个热爱华人传统文化,推崇儒家思想的家长。1955年4月亚非万隆会议期间,他拜会了出席会议的周恩来总理。周总理在对黄奕聪少小离家,却华文根基很好大加赞赏的同时,也对黄家小孩的教育深表关注:黄先生,你一定要设法让孩子多接触中华文化,尽量让他们多接受中文教育,别让孩子长大后变成无根的人。

不爱“读死书”的黄鸿年爱读社会,读大千世界,读国家时事!他还似乎有天生的政治细胞,虽然来自海外,却比绝大多数国内学生更加熟读毛泽东著作,更加对社会主义建设充满激情。这也对他的人生产生了十分重要的影响。

这种超常的社会情怀,让黄鸿年积极主动、满腔热血地融入到“建设新中国”的伟大时代,而且比一般同龄人更能接受时代的熏陶和感染。除了熟读毛泽东的有关著作或语录,才十四、五岁的黄鸿年还特别订了五报一刊:《人民日报》、《中国青年报》、《光明日报》、《北京晚报》、《体育报》和《红旗》杂志。他通过这些来充实自己,并立志做一个又红又专的无产阶级接班人。报纸杂志看多了,黄鸿年当时还萌生了一个职业理想——做新闻记者。

黄鸿年在红旗之下热血沸腾地成长,充满了远大理想。虽早已时过境迁,遥想当年时,黄鸿年依然感慨万千:“那时,我们朝气蓬勃,意气风发,人人都很有理想、很有斗志。虽然日子过得穷,穿着烂衣烂裤,但大家都在探讨怎样过一个有意义的人生,怎样为人民服务,怎样为社会做贡献。没有人考虑什么个人利益,更没有人想过要发财。”

不久, “文革”爆发了,黄鸿年也有了新身份——“黑五类”,成为不受欢迎的人。这让他受到很大的打击,但他把这当成是党和人民对自己的考验。

最初,他想做一个敢想敢闯的“红卫兵”。但未如愿,他随学生大队到各地串联但在中途被“清除”出了队伍。

当不了红卫兵,黄鸿年积极地争取加入党组织,也没有成功。他还是不放弃。为此,原本是华侨子弟,不需要下乡的他,主动背着背包和几本书,同北京一批知青一起到了山西一个小山村。多年后,谈起那段激情燃烧的岁月和浑身都是伟大理想的经历,黄鸿年并不觉得自己是年少痴狂。他引用英国一句俗话为那段日子做了个总结:“年轻时不左没良心,年老后还左是没头脑”。

初到山西乡村,黄鸿年就感觉到巨大落差。社会主义农村并不是想象中的那么美好。当时已是冬天,他每天的主要任务是整理庄稼、掏大粪、扫雪,为开春种小麦做准备。白天辛苦劳动,晚上则和8位热血青年挤在一个炕上睡觉。唯一的露天公厕设在屋外,上厕所时直透骨缝的寒冷至今让他难忘。水,要从100多公尺深的老井往上打,一桶水要花5分钟,还要“一水三用”:先洗脸,后洗头,再洗脚。最初有一年多时间,他几乎没有洗澡,只能用水抹抹身子。电,干脆没有。夜晚降临,只有一盏昏黄的煤油灯,和远处传来的几声狗叫。

虽然条件艰苦,但黄鸿年认为自己找到了一条报效国家的新道路,干得辛苦,累得塌实,内心充满对美好未来的无限希望,常勉励自己“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!”但是在这里,黄鸿年经历了太多,恋情被强制拆散,校长被迫自杀,这些事让黄鸿年彻底失望。他下定决心要回到印尼去。 1970年,已经22岁的黄鸿年背着一个小书包,带着证件和两本书,义无反顾地坐上了北京到广州的飞机,然后转道深圳,离开了中国。那一刻,他百感交集,心中重复着普希金的著名诗句:“假如生活欺骗了你……”

黄鸿年回家后,被父亲安排到家族旗下一个钢铁厂(Pulogadung Steel)担任总裁。直接管理一个大工厂,对从无商业经验的他来说是个巨大的挑战。但这并没有难倒他,他决定“在游泳中学会游泳、在斗争中学会斗争。”

Pulogadung Steel在黄鸿年接管之前,都是从钢铁贸易公司买原料。黄鸿年接手后,决定自创贸易公司直接和日本钢铁商合作。这个主意很好,也很难,日语都不会说,怎么和人家做生意?

“毛主席说,政治路线确定之后,干部就是决定的因素。做工厂,办企业,搞经营,我自己不会,但我可以请人,请最好的人。”黄鸿年回忆说。于是,他用高于市场几倍的价格请了一位日本高级经理帮助自己,而且疑人不用,用人不疑。由此开创了他进入商界的第一个经典案例。识人,用人,也由此成为黄鸿年在商界大开大阖的终生法宝。依靠这四个字,他很快成为将帅之才。

“这在很多人看来,很吃亏,但我认为,只要他给我出一个有用的主意,赚的钱就够他一辈子的薪水,可能还有余。”黄鸿年说。这也是他用人的一个原则:相信重赏之下必有勇夫。

日本经理出的第一招就让黄鸿年拍案叫绝。

“他和我说,日本有种出口信用贷款,可以先从日本把钢铁原材料拉过来,6个月后再付钱,而且这个贷款的年息只有5%。他建议我去申请。”黄鸿年果断采取建议,动用父亲的金字招牌,从管理信用贷款的日本政府部门(MITI)取得了信用授权(简称D/A,一种不用抵押担保,可在收货后6个月付款的贷款)。依靠这一点,他们几年间赚取到几千万美元的纯利。“日本的年息是5%,当时印尼通货膨胀高,年息50%。因此,我用这个贷款买来钢铁原材料和本地其他厂家竞争时,起跑线就不一样了。然后,别人赚50%,我只赚20%,这样一来,我的价格比别人便宜很多,再加上我有信誉,所以经常是原材料刚到,产品还没出来,货就已经预定出去,卖完套现了。”提到这个生意,黄鸿年至今非常兴奋。

真正的精彩在于,转手将从日本用5%年息贷款买来的原材料卖掉套现后,他们会立即把套现的钱存入年息为50%的印尼银行。这即是说,即使他们以零利润将从日本贷款买来的钢材卖掉,只要可以卖掉,他们就可以稳赚45%的利润。

“当然,也有风险,比如印尼货币贬值。”为此,黄鸿年又做了防范风险的安排。一是将部分利润留在新加坡投资房地产,二是开展了棕榈油出口生意。

“这样一来,即使印尼币贬值也不怕。棕榈油出口是赚外汇,一进一出可以把风险自然对冲掉。而且棕榈油是垄断的买卖,垄断是不需要智慧就可以赚钱的,只要命好,八字对就可以了。这也是为什么依靠垄断形成不了竞争力的原因,因为没有竞争就不会去追求进步,自然也不会有进步。” 黄鸿年回忆说。

钢铁贸易公司期间,黄鸿年和日本有了很多往来。之后,他也长期和日本保持着商业关系。当他在世界各国做过生意后,日本也成为他最钦佩的国家之一。

黄鸿年说,他在商界的成功秘诀,六个字就可以总结:识人,用人,诚信。

“比如日本经理,一个主意就值了几千万美元。诚信也是最大的资本,拿到出口信用是因为我父亲的信誉好。我和日本商社做生意,也是因为日本商社的信用也好。”他解释说。

黄鸿年曾多次表示,他不喜欢商业,即便从商也没有将拥有多少财富放在第一位。他一直强调:君子爱财,取之有道。道是道理的道,不是强盗的盗。做生意要有利可图,但不可以唯利是图、急功近利,要讲商业道德。

虽然从没把赚钱当作人生目标,但所谓人在江湖身不由己,与其说是黄鸿年选择了经商,不如说是商场选择了黄鸿年——出身名门旺族的黄鸿年,从一出生开始就注定要在商界打拼。而这个骨子里透着股不服输劲头的年轻人,不可能满足于倚仗家族做生意,也显然不是他的理想,他理想中的王国是自己打拼出来的,而且,这个王国未必后无来者,但一定是前无古人。从商的黄鸿年没有把经商当商业,他把商场当成了战场、角斗场或者是下一盘棋、打一场球,他在这里得到的是自我价值的实现,智慧的不断开发,以及一次酣畅淋漓的,如同坐过山车般刺激痛快的人生之旅。

将负责的生意发展到顶峰,自觉已对父亲尽到一份责任后,黄鸿年于1980辞去家族企业的工作来到新加坡。

新加坡他并不陌生,当初的钢铁贸易公司就是以新加坡为基地成立起来的。“用了一两个银行的人,大家一起吃饭,就把他们挖出来了。跟着我做了一辈子。”

有人愿意跟一辈子,不仅仅因为黄鸿年是识人、用人的好老板,也因为他是做人的好模范。他从来不以老板自居,把雇员都是当同事。黄鸿年说,“我都是用能人,越能的人,越有怪癖,越有自尊,越清高,越需要尊重。”

一个细微之处可以体现黄鸿年对下属的尊重,他从不让员工提包、开车门等等这样的事。如果有员工想这样做,他会说,“谢谢,我自己有手。我告诉他,提包、开车门不是他该做的事,也不符合他的身份。这样,越有才华的人就越会甘愿和你共事。管理也有心理学,要人家心服。如果口服心不服,嘴上喊老板,心里说他妈的。这有什么意义?”

用能人,就可以少用人,这也是黄鸿年的特点。从踏入商界的第一天起,他就是只领将,不领兵。

靠着用对人,有人跟,黄鸿年迅速在新加坡拉起队伍。“找了3个银行职员,一个是专开信用票的,一个是专做贷款的,一个是专做信用票和外汇交易结算的,全都能独挡一面。有了这3个人,都可以开银行了。他们还各自教我一些毕生积累到的精华和窍门,我举一反三,活学活用,生意就做起来了。” 他回忆说。

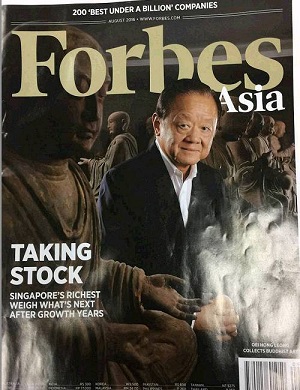

之后几年间,黄鸿年依靠少少的几个人,在新加坡赢得了“过江猛龙”的尊号。大手笔地运作,加上敢打敢拼精神,让他成为新加坡商界令人敬畏的后生。

1990年,黄鸿年完成了新加坡历史上最大规模的收购战,一举并购了新加坡土地(后易名新加坡置地)。

新加坡置地是新加坡最大专业写字楼发展商,其规模比当时的联合工业还要整整大3倍,许多商界大亨都对其垂涎不已,但无人成功。卖出百丽宫之前,黄鸿年就已看上它,但也一直没有机会。他还曾找到公司大股东,拥有21%股权的公司创始人陶欣伯表示收购意向。用一生精力创办起这个事业的陶欣伯坚决不卖。“他还对我说,你要买,从前门来,不要从后门来。”遭到拒绝后,黄鸿年毫不放弃,“我告诉他说,那好,我改天从前门来。”

“一天深夜,我得知新加坡置地大股东之一科威特投资局有意把手中12%股权转让,条件是比市价高出5%。我想了一个晚上,第二天就召开董事会讨论通过,然后马上买下了这批股权。”黄鸿年回忆。之后,他向新加坡置地发出了全面收购献议,同时在市场上展开收购行动。因为平日常和基金经理打交道,加上黄鸿年对其股权结构已有清晰的了解,所以每次出击都很精确,尚在全面收购献议期内,他便拥有到了51%的股权,当陶欣伯想反击时,乾坤已定。

胜券在握后,黄鸿年拜会了陶欣伯。陶欣伯原以为他会“清场”,没想到黄鸿年获得成功之后竟然一点都没有当初做事情的勇猛。“我告诉他,我不是来请您走路,而是要请您留任公司的董事长。”陶欣伯听了非常感动。“我是真的尊重他,觉得他耗尽一生的精力建立了这样一个地产王国非常不易。我可以不要他,因为我拿到51%了。地产和别的工业不一样,没有什么高科技,谁当董事长关系并不大。”黄鸿年说。

收购完成后,黄鸿年出任新加坡置地总裁,联合工业也由此成为新加坡最大的房地产集团,总资产在新加坡金融和国营公司之外排名第一。

当然,联合工业的债务也因这次收购大为增加。黄鸿年有清晰的计划:把一些比较零散的投资转让出去套现;按照抓大放小的原则进行重组;集中力量办大事。总的目标是,全心全力,打造出一个新加坡企业的巨无霸。

他还以高超财技制定出财务计划:先以高于市价30%的价格发行一亿股配股给林绍良,可以集资2亿元新币;再以新加坡置地25%的股权交换林绍良对MarinaCenter的控股权;然后再以一股供四的比例集资3亿元新币……一系列计划实现后,联合工业既可继续控制新加坡置地51%股权,还可将债务基本全部还清,并通过控股MarinaCenter间接控制滨海中心文华东方的3间五星级酒店。

然而最终事与愿违,这个计划出台后,黄鸿年陆续遭到很多人为的阻碍,计划也被迫胎死腹中。“有些人开始制造舆论,阻止我进行资产重组。因此,整个计划无从实现。最使我感到难过的是,我们的一位独立董事兼新加坡证券交易所主席公然在报纸上否认他签署的董事会决议。我受不了精神上的折腾,我想退一步海阔天空,否则我会得罪很多人。”虽然对于自己在此期间的遭遇,黄鸿年不愿多提,但据了解当时情况的人说,事实上,当时“树大招风”的黄鸿年已在无形中得罪了很多人。

风波中,黄鸿年常用高尔基的一句话鼓励自己,“让暴风雨来得更猛烈些吧”!之后,他将持有的绝大多数股份转让给林绍良,并辞去了联合工业总裁职务,开始淡出那些因为联合工业过于成功和出头而导致的“枪打出头鸟”的纷争和伤心之事。

多年后的今天,依然不断有人向黄鸿年打探当时之事,但他早已不愿再提。追问之下,得到的也只是他很潇洒的一句:“一个人成功时要感谢大家,但失败时只能怪一个人,那就是自己。”

他还引用大文豪巴尔扎克的话来补充:“世界上的事情永远不是绝对的,结果完全因人而异。苦难对于天才是一块垫脚石,对于能干的人是一笔财富,对弱者是一个万丈深渊。”

如果联合工业的计划受挫算是苦难的话,它很明显地成为了黄鸿年的垫脚石和财富。1990年12月,转让了联合工业的黄鸿年淡出新加坡商界,转往香港发展,并从此起步,开创了一个轰动中外的奇迹。

新加坡的10年,除了将联合工业由一个注册资本1700万新币的小公司发展成为注册资本超过10亿新币的大集团,让其资本增值将近60倍之外,黄鸿年还在波诡云翳的商界收获到很多比金钱更重要的东西。比如,收购新加坡置地后,陶欣伯对他说的一席话,就让他终生难忘。

“当我拿着51%的股权到他办公室以后。他说,‘我花了半个多世纪,几十年的心血,你一夜之间就拿去了。’”黄鸿年说:“一个70多岁的老人,站在我这个当时只有40来岁的人面前这么说,我被深深地震撼了。”

多年后,黄鸿年依旧感叹,“企业兼并看起来是买厂买公司,实际上,就是拿钱去买别人的青春”。一寸光阴一寸金,寸金可买寸光阴,收购就是用“寸金”购买别人的“寸光阴”。“他辛辛苦苦一辈子,我可能几个晚上就拿过来了。”