知识付费还是一门好生意吗?

2022-05-05 青野鸿蒙

2022-05-05 来源:中国新闻周刊

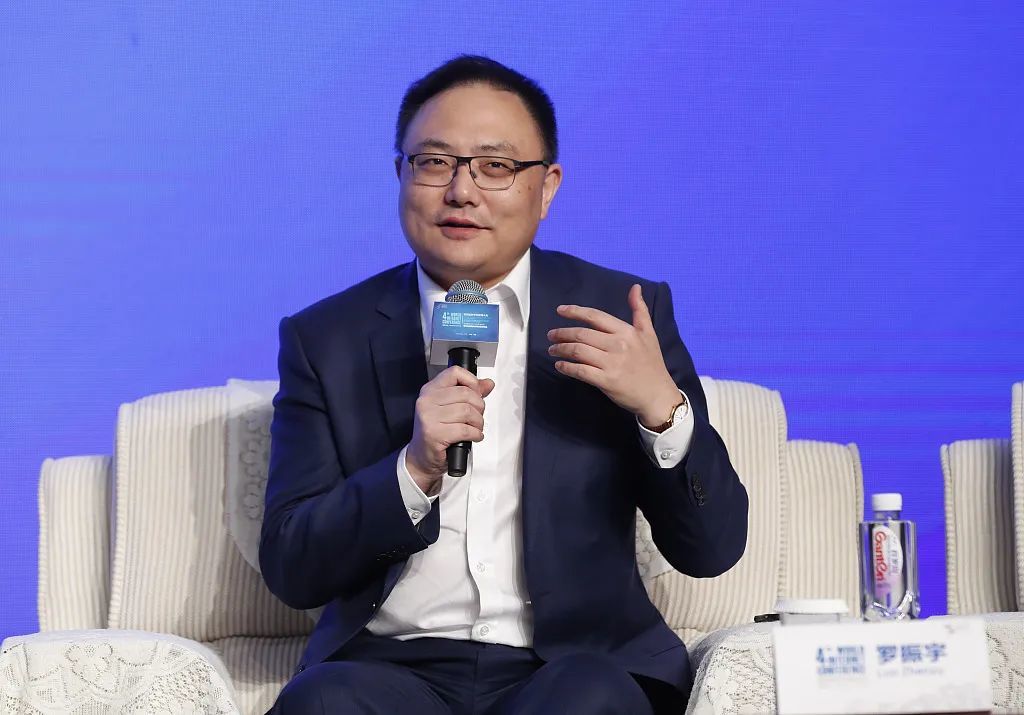

10年前,罗振宇因知识脱口秀《罗辑思维》一炮而红,那时公众对“知识付费”的概念还十分模糊。

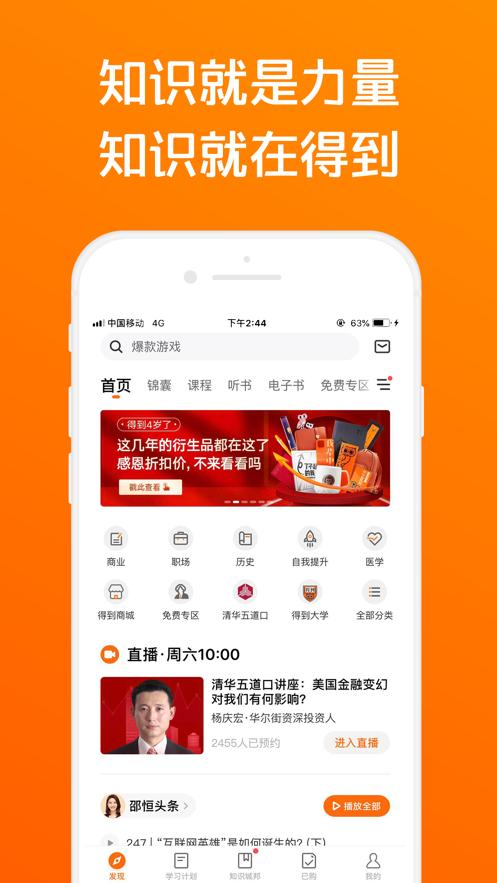

转战移动端后,随着《时间的朋友》跨年演讲的造势,罗振宇旗下“得到”APP持续深耕知识付费赛道,当年的脱口秀节目《罗辑思维》已成长为估值10亿的公司,其知识付费业务的运营主体公司思维造物也随之开启了上市之路,然而却并不顺利。

本月中旬,思维造物上市进程再次中止,原因是申请文件记载的财务资料超过有效期。历经3次问询、提交6次招股书,但IPO的大门迟迟未开,为何其上市如此曲折?知识付费是一门好生意吗?这门生意为何争议不断?

18个月未敲开IPO大门

2019年,作为“罗辑思维”和“得到”APP的运营主体,思维造物已开始为上市做准备,自2020年10月进入问询阶段以来,目前已经历三轮问询,历时18个月。

4月中旬,深交所披露的信息显示,思维造物IPO状态更新为“中止”,需要补充提交IPO相关财务资料。此前在2021年4月1日和9月30日,思维造物已两度经历“中止”。

一位接近思维造物的人士告诉中国新闻周刊,“中止”不是“终止”,需要补充相关材料,上市进程仍旧在进行中。

深交所在最新的问询函中,第一个问题有关思维造物在创业板的定位:“请思维造物方结合各项业务数据指标说明业绩成长空间和核心技术是否具备创新性。”

思维造物在回复中举证,2021年线上业务付费用户平均收入有明显提升,达到400元,报告期内复合增长率达到30%,高消费区间用户数有所提升,因此付费空间较大。思维造物更新了2021年全年营收情况,达到8.43亿元,同比增长25%。

此前在招股书中显示,思维造物在2018年至2021年上半年,营收分别为7.38亿、6.28亿、6.75亿和4.39亿,三年复合增长率为负,累计注册用户分别为1549.82万人、1947.32万人、2403.78万人和2575.81万人,年均月付费用户数、年均月免费用户数以及平均月活用户都呈现下降趋势。

一位资本市场人士透露,知识付费行业类似游戏行业,持续性不确定,罗辑思维的财务表现呈现出了这种特征,但不能等同于无法上市或经营有问题。目前在创业板上市的企业,如果出现持续经营、客户集中度高以及关联交易大的情况,都会更加谨慎。

在业务空间发展方面,思维造物称,根据数据统计,中国终身教育2023年市场规模可达1488.8亿元,目前其利用丰富的主题与产品形态,更着眼于满足用户的重度学习需求、展开重交付、重服务。

思维造物对自身创新性进行解释说明称,与同行业公司相比,其商业模式与产品形态呈现品类丰富、主题多元、覆盖用户使用场景广的特点;在核心技术的说明中,称其在文本学习功能、知识产权保护等方面有优势,罗列了近20条功能,并举证了多次获奖的案例,目前公司有3项核心技术取得发明专利。

一位资本市场人士指出,创业板一般是创业企业的上市途径,这些企业可能没有特别成熟的商业模式,没有稳定盈利,但是发展前景会比较好。该人士指出创业板近年来要求有所提升,会更加严格谨慎。不过每个企业上市进程都不好说,具体问题要具体分析。

过度依赖罗振宇?

罗振宇称得上知识付费领域的一个标杆人物。早在10年前,凭借知识类脱口秀《罗辑思维》走红网络后,他就发起了“互联网的一次实验”,发起会员招募活动,6个小时之内售罄5000多个名额,收到160万元。

随着知识分享的火热和移动互联网的发展,知识生产和传播的载体在移动端崛起,音频、直播、短视频等形式越来越普及。大环境变化之下,罗振宇的“知识搬运”规划有了相应调整。

当时,罗振宇所制作爆款课程涵盖互联网、文化、创业、商业、心理学、职场扥更多个领域,将自己定义为“知识服务运营商”。在其所提供的产品服务体系中,线上有“得到”APP、“罗辑思维”微信公众号等平台提供课程、听书及电子书等产品,线下有“得到大学”、“时间的朋友”跨年演讲等形式,提供培训服务。

2017年,“得到”迎来了高光时刻,《薛兆丰的经济学课》一经上线,两个多月订阅数就突破10万,订阅价格为199元,为整个平台带来数千万的营收。薛兆丰来自于罗振宇最初打造的一批名师,武志红、万维钢和吴军等大咖亦在此列。

上海金融与法律研究院研究员刘远举告诉中国新闻周刊,这些课程在当时是一种创举,仿照罗振宇自己的课程,用产品思维,将过去大学老师较为专业的课程打造成用户所能接受的内容。那时候从整个行业内看,相对高端,但又不难懂,用户很买账。

“把大学教授打造成脱口秀演说者,这个能力非常重要”,中钢研究院首席研究员胡麒牧指出,罗振宇其实是第一个被打造出的产品,他从知识的深度分享开始做起,而后转型到移动端的公众号、音频、视频等载体来分享,将这个过程转化为方法论,而后复制到其他人身上,打造出新的爆款IP。在每个领域寻找“罗振宇”,就可以形成规模效应。

一位接近思维造物的人士提到,在“得到”授课,门槛不低,一般是邀请加推荐,制作则按照项目来,周期很长,有的课程甚至一年才能打磨好,但这些课程最后形成的产品销量难测,很多产品并不赚钱,却还要公司大量投放营销。很多产品出现“叫好不叫座”的情况,看似专业,然而数据始终无法提振。某位名师的课程学习人次最初曾达到12万,如今下降了1/4,只有9万。

互联网资深人士张书乐则认为,依靠个人IP成功的平台,很难撕掉IP的标签。招股书数据显示, 2018年到2021年6月,来自罗振宇主讲的业务收入分别为5763.14万元、4877.78万元、6563.38万元及4776.09万元。算下来,这部分收入占比达到20%左右。

互联网资深观察家丁道师观察到,目前思维造物较为依赖大IP,这意味着需要持续产出有价值的内容,如果不能做出爆款,就可能面临失败。“风险与机遇并存,因此财报数据呈现出起伏,这种模式下需要更好的话题和更多的爆款来破圈,以此促进公司营收”,他补充说。

思维造物在招股书中均提到对创始人罗振宇和外部讲师、知名专家学者终止合作等风险,可能对其线上知识服务业务的竞争力和收入带来一定的影响。

护城河有多深?

公开数据显示,2022年中国知识付费用户规模达5.27亿人。围绕着“知识付费”,争议却从未停止,有人说“这是为知识而付费的年代”,也有人在怀疑知识付费是“割韭菜”。

从整个行业来看,知识付费的市场在持续扩大。根据最新报告显示,2018年成爆发点后,整个市场增速有所减缓,但随后几年同比依然在上涨,增速为202%、87.5%和41%。知识付费用户的规模也在持续增长。

事实上,知识付费行业中并非一家独大,思维造物曾揭露其自身发展风险,主要是行业发展分散,未出现寡头,可能出现未来竞争加剧、竞争格局会变化的情况,公司竞争力有可能会下降,市场占有率拓展不及预期。知乎、掌阅科技、中文在线甚至中公教育都在竞品行列。

以知乎为例,2021年营收为29.59亿,亏损为7.47亿,同比增速达到118%。思维造物8个亿的营收不及知乎,增速只有25%,但思维造物是盈利的,思维造物称,利润普遍高于同行业可比公司。

在用户规模方面,“得到”APP 2021年年均月活为250万,知乎第四季度月活达到1.033亿,2020年均月活达到6850万。思维造物称,由于业务内容、商业模式及盈利模式不思维造物同,使得二者用户体量有较大差异。

如知乎一样,抖音、快手和B站等大型流量平台开始对知识内容加持,也造成了一定的危机感。招股书中提到面临的一大风险来自于思维造物侧重于付费内容的运营,用户规模可能不及以提供免费内容为主的竞争对手,广告收入规模可能不及竞争对手。

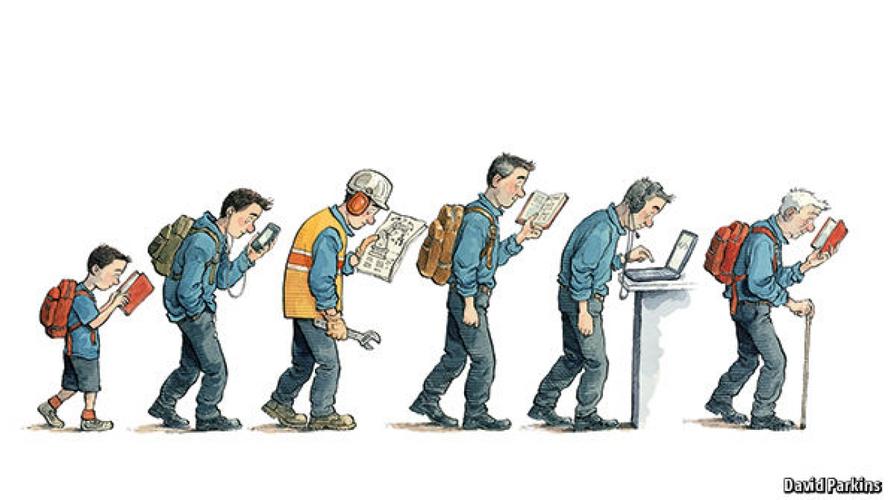

胡麒牧观察到,终身学习的趋势愈加明显,产业升级步伐越来越快,这就需要人们抓紧趋势去学习,未来这种知识付费的内容供给一定是动态的。罗振宇的优势在于把自身流量转化为“得到”平台的流量,并且可以持续更新。不过如果面临更大的平台来竞争,投入到这些内容中来,护城河就显得没有那么明显。

职场公众号“曹将”主理人曹将是“得到”的忠实用户,他观察到,目前“得到”在线课程多围绕碎片化时间展开,一般是20分钟以内;做直播训练营则集中在晚上进行集中学习;线下培训的话,主要是利用周末时间,这是对用户进行了场景的切割。

“对于想要深度学习、对质量要求较高以及完整性、系统性有要求的用户来说,‘得到’是比较好的选择”,他补充说。

刘远举则表示,知识付费是刚需,这个需求古已有之,思维造物的这些内容很大程度上还是一个旧酒,只不过装在了新瓶里。

“只为了售卖泛知识点的狭义知识付费往往过于急功近利而难以扩张”,张书乐进一步指出,思维造物这些课程属于知识的二次加工,拥有多元载体,本质上是一套教材多元化的呈现,属于知识转化姿势的问题,和知识问答、短视频等形式本质上差异不大,只能通过满足不同用户的接受习惯来提升转换可能,可替代性比较强。

“罗辑思维”:商人罗胖的成名路

2022-05-05 来源:中国经营报

天眼查显示,思维造物由罗振宇于2014年创立,一个自媒体品牌,包括微信公众订阅号、知识类脱口秀视频及音频、会员体系、微商城、百度贴吧、微信群等具体互动形式,主要服务于80后、90后。

目前,罗振宇持有公司共计41.67%的股权,为公司实控人。此外,持有思维造物5.2%股份的股东——造物家,背后还有柳传志(出资比例9%)、俞敏洪(出资比例4.5%)、李善友(出资比例4.5%)等一众行业大佬加持。

关于创始人“罗胖”罗振宇,最知名的还是自2012年开播的《罗辑思维》,罗振宇作为出品人及主讲人,通过长视频脱口秀的形式积累播出了205集,在YouTube、优酷、喜马拉雅等平台点击播放超过10亿人次。

后又开通运营同名微信公众号“罗辑思维”,每天早晨6点多钟推送一则罗振宇本人的60秒语音。

“视频+音频”的模式在互联网正急速发展的当时,影响力立竿见影。“罗胖”急速蹿红,形成了强大的个人IP。

2015年底,罗振宇又推出了付费订阅的内容平台“得到”,将触手伸向了涵盖互联网、文化、创业、商业、心理学、职场等各个领域,开始尝试和探索“知识付费”的商业模式,从简单的卖书商升级成为“知识服务运营商”。

在知识服务的赛道上,罗振宇一路高歌猛进,他售卖的是什么?

答案是通识教育,这种教育的目标是:在现代多元化的社会中,为受教育者提供通行于不同人群之间的知识和价值观。

用思维造物官方的话表述就是:“让每个人都能从知识中获得力量,借助人工智能、移动互联网等新技术,将稀缺的优质教育资源实现普惠,让学习者能够以较低的学习成本、便利的学习方式获得良好的教育服务。”致力于建立一所“没有围墙的终身大学”。

“罗振宇的讲课不是停留在一个领域,而是涉及到各个领域。他抓住了一点——每个人都有自己的知识盲点,只要戳动用户的知识盲点就有效果。”互联网分析师张书乐告诉记者。

也因此,不乏有听众反映,罗辑思维的讲法新颖,但实用性不强,在贩卖焦虑。

招股书显示,在2014年之前,终身教育行业主要以技能培训为主,如IT技能培训等,随着成人群体对通识教育学习需求的增加和社会资本对通识教育行业的投入,越来越多的企业开展通识教育方面的业务,2015年之后通识教育行业规模快速上升。

罗振宇瞅准时机,从2017年3月开始,《罗辑思维》节目由视频形态改为音频,由周播变成小日播,并全面转移至“得到”APP,其他所有音视频平台不再更新,全身心投入知识付费,同时在各大平台为“得物”APP摇旗助威打广告。

罗胖请了大量名家入驻“得物”讲课,用户学完一门课程的费用在9.9元至365元不等,单节课程费用通常低于3元,同时结合出版、高校合作,火力全开。

思维造物付费订阅专栏《薛兆丰的北大经济学课》总订阅人数突破20万人,创下行业内最高纪录,其出版的《薛兆丰经济学讲义》面世一年后销量已超过100万册。另外,思维造物与华东师范大学达成学分认可合作后,该校学生在“得到”APP里学习指定课程还可以免修学分、减免学费。

知识付费赛道未来难测

在罗振宇表示要上市之前,同赛道的吴晓波就已经上市遇阻了。

作为国内知名财经作家,吴晓波著有《大败局》《激荡》等系列作品,做过13年商业记者的他,于2014年,又在微信、爱奇艺等内容平台开设财经自媒体“吴晓波频道”,主打泛财经知识内容输出,也具有自己强大的个人IP。

2019年3月,A股上市公司全通教育(300359.SZ)宣布,拟作价15亿元购买吴晓波旗下巴九灵96%股权。但预案披露后不到1小时就收到了深交所的问询函,提及的重点之一,就是巴九灵初期主要依靠吴晓波个人IP吸引用户流量,此次重组是否有吴晓波“个人IP证券化”的嫌疑。

尽管全通教育方面回复,巴九灵已经在淡化吴晓波的个人属性,吴晓波频道名称更趋于符号化,淡化到即使吴晓波不参与巴九灵的业务也没有影响。并表示“吴晓波频道”虽具备营销功能,但有别于普通“营销号”。

但重组最后还是因为各种因素以失败告终。半年后,全通教育主动宣布终止。

2020年9月,借道上市失败的巴九灵,第二次冲击资本市场,宣布或将独立IPO。2021年2月26日,证监会浙江监管局发布公告称,巴九灵已经完成第三期IPO上市辅导工作。

在整个知识付费领域,樊登、罗振宇、吴晓波和李善友四人是被公认的“四大天王”。

2013年,樊登创立樊登读书会,消费者通过办年卡,听樊登解读书籍。据樊登接受《每日经济新闻》采访内容,樊登读书2020年的营收是10亿元左右,疫情期间又做到近乎1倍的增长。

酷6网创始人李善友,则于2014年初创办中国创新者学习社,后更名为混沌研习社。2017年推出的在线学习平台混沌大学APP,主要邀请全球名师,通过线上和线下讲授,为创新创业者提供认知升级。

总而言之,四大天王都有一个显著特征,就是平台过度依赖个人IP。

曾经,罗振宇也通过请名家讲课,分散用户对自己的注意力,淡化平台对个人IP的依赖度。“吴晓波频道”APP也更名为“890新商学”。另有壹九传媒为了降低对马红漫的依赖,减少了马红漫的主持频次,并与马红漫签署不竞争协议、由集团运营及检核马红漫有关的社交媒体账号、视频/音频节目的知识产权以非马红漫的名义注册。

但在张书乐看来,因为个人IP成功才得以成功的平台,很难再去掉IP的标签,而此类知识付费类平台的未来,也是可以预见的。

“内容创作平台上市,缺乏发展的延伸性,因为它的天花板是看得见的。不管是知乎,还是巴九灵,实际上是在做自媒体,变现空间都比较差,他们的变现途径都很单一,以卖课和销售书本为主,相当于打赏的性质。”张书乐说。

张书乐进一步解释,这种知识付费平台的风险,就是没有真正意义上的护城河。“他们的输出属于知识的二次加工,并不是完全原创内容,更多的是将前人的东西消化后教给用户,可替代性较强。”

“罗振宇的讲述很新颖,他确实根据书籍输出了不同的东西,但本质也是书评,就是评得更好玩、好看、好听。随之也会有一个问题,通过短音频、短视频的方式,每天几分钟,深度是不够的。”张书乐认为,有人用一辈子研究《红楼梦》这一本书,何况几天时间就消化一门学问,泛谈往往就缺乏深度。

“现代大家都越来越趋于理性,这种知识付费相当于在线教育速成班,在线上用十节课讲通一个经济学项目,基本是不可能的,能讲的就是《牛奶可乐经济学》。当大家对于这种速食的热情冷却时,这个泡沫神话就破了。”张书乐说。