科技冷战来临:中国怎么做?

2018-5-3 青野云麓

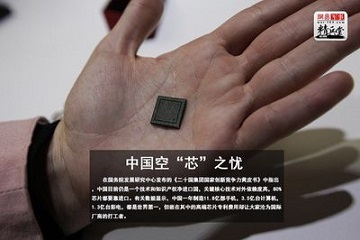

美国商务部日前宣布,今后7年内,将禁止该国企业向中国电信设备制造商中兴通讯出售任何电子技术或通讯元件。这一事件在舆论场上引发深入讨论,出口禁运触碰到了中国通信产业缺乏核心技术的痛点。“缺芯少魂”的问题,再次严峻地摆在人们面前。

人民日报:中国将不计成本加大芯片投资

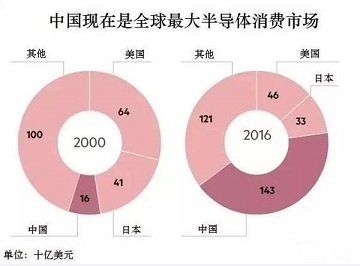

禁售7年对应的正是2025年,美国如此行事,真正的用意昭然若揭。如《纽 约时报》所说,美国的真正考量是要遏制中国制造业升级,拖慢“中国制造2025”这一强国战略。这些年来,中国通信产业发展迅速,芯片自给率不断提升。华为的麒麟芯片不断追赶世界先进水平,龙芯可以和北斗一起飞上太空,而蓝牙音箱、机顶盒等日用品也在大量使用国产芯片。但也要看到,在稳定性和可靠性要求更高的一些领域,国产芯片还有较大差距。数据显示,2016年中国进口芯片金额高达2300亿美元,花费几乎是排在第二名的原油进口金额的两倍。互联网核心技术是我们最大的“命门”,核心技术受制于人是我们最大的隐患——此次事件,让我们感受到切肤之痛。

面对技术壁垒,不能盲目悲观,特别不能对中国的高科技发展丧失信心。当此之时,应该激发理性自强的心态与能力,通过自力更生真正掌握核心技术。“可以预见,从现在开始,中国将不计成本加大在芯片产业的投入,整个产业将迎来历史性的机遇。”一位投资人如此评论道。确实,如果能够痛定思痛,加快推进互联网和信息产业政策完善和科技体制改革,并产生更强的改革紧迫感、凝聚起更大的改革力量,那就有可能把挑战变成机遇。

对互联网和信息产业来说,商业模式的创新固然能够带来流量和财富,但最终比拼的还是核心技术实力;对政府部门而言,应该形成更加有利于创新驱动发展的制度环境,比如说芯片设计具有试错成本高和排错难度大的特点,就需要从更大层面统合科研力量、实现集中攻关。就像中兴对员工们所说,“任何通往光明未来的道路都不是笔直的”,突破核心技术肯定会带来阵痛,但在关键领域、卡脖子的地方下大功夫,是为了用现在的短痛换来长远的主动权。我们不必为今天的封锁惊慌失措,中国的高科技能够克服初期从无到有的困难,也有信心在后期突破核心技术的瓶颈。

保持信心的同时,也不能因遭遇制裁而产生极端偏激的情绪。一方面,中国作为一个大国,在国际贸易体系中有足够的腾挪空间;另一方面,国产通信产业从零起步,如今发展到与世界通信巨头并驾齐驱,并在5G时代展现出领跑能力,绝不是得益于自我封闭。我们并不需要把封锁当作“重大利好”来激励“自主研发春天来了”,更不能把扩大开放与自力更生对立起来。面对高科技的技术攻关,封闭最终只能走进死胡同,只有开放合作,道路才能越走越宽。继续扩大开放,努力用好国际国内两种科技资源,在与世界的互利共赢中实现自主创新,这个方向不能动摇。

“不能总是用别人的昨天来装扮自己的明天”“只有把核心技术掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”回看前路,习近平总书记的告诫可谓刻骨铭心。核心技术靠化缘是要不来的,也是花钱买不来的。中国经济发展的下半场重点是实现高质量发展,实现核心技术的自主创新。这条路很长,但只有靠我们自己走下来。

“科技冷战”来了?中国工程院院士:“中国芯”面临“两座大山”

【环球时报记者 范凌志】美国要发动一场针对中国的“科技冷战”?因中美贸易争端等事宜,最近科技自主创新成为国内各界激烈讨论的话题。中国为什么一定要有信息产业的核心技术?“中国芯”路在何方?4月30日,《环球时报》记者对中国工程院院士倪光南进行了专访。早晨的咖啡馆里客人不多,年近八旬的倪光南未选择记者建议的靠窗沙发,而是选择了靠背直直的木椅。由于过去这些年的经历,有人称倪光南是“堂吉诃德”,在被记者问到怎么看这个说法时,他喝了口咖啡,笑着用纸巾擦擦嘴说:“其实我做的是咨询、支持工作,是二线的事。”

教训——“不要指望别人会卖给你核心技术”

环球时报:很多资料显示,中国计算机的起步并不算晚,是这样吗?

倪光南:上世纪50年代中科院计算所刚成立时,世界上能做大型计算机的只有美国、苏联等少数几个国家。当时我们的第一台电子管大型计算机是仿苏联的,加上机房、通风设施,一台计算机足有一个篮球场那么大,非常壮观。

但是,要做比如天气预报、石油勘探等领域的研究时,我们自己的计算机不够用,所以还是要用进口计算机,这就要经过出口方严格的审查,而且出口给你的计算机不会超过我们自己计算机的水平。即使买来了,外国还会派人来看着,要求必须用于规定的用途。

现在,我们的超级计算机性能指标世界第一,这是我们自己做出来的。从这个例子可以知道,不要指望别人会卖给你核心技术。

环球时报:“方舟1号”算是中国芯片的起点吗?

倪光南:中国芯片设计业的起点很多,“方舟1号”算是之一吧。更早在1988年,我们计算所公司,就是联想前身,开始做专用芯片,称为ASIC(专用集成电路),是孙祖希研究员带着年轻人去新加坡CHATER公司的设计实验室研发的。五六年时间里借用别人的条件,我们后来一共研发了5个ASIC,用在汉卡、汉字打印机、微型机上,获得了成功。2000年,国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,即通常所说的18号文件,规定对软件产业征税从17%降到3%,芯片设计业视同软件产业。所以,从那以后,我们国家的芯片设计产业就快速发展起来了。芯片设计类似于软件,依赖于人类的智力,跟工业基础关系不大,我们跟国外差距不是太大。

另一方面,在芯片制造领域,资金严重不足,没人愿意把资金投入到这样一个人才稀缺、获利周期长、失败概率比较大的高风险领域,所以,芯片制造一直没有太大起色,水平很低,甚至只能称之为“尝试”,谈不上产业。

难点——“我们的软件,谁来第一个用?”

环球时报:您感觉掌握芯片产业核心技术最难突破的点在哪?

倪光南:毫无疑问,芯片的制造环节是我们的短板,它有些类似于传统产业,依赖工业基础。我们经常在电视上看到那些穿着白大褂、在无尘环境里进行精密制造的场景,那是我们落后比较多的。芯片制造是个资金密集、人才密集、技术密集的产业,需要国家下决心,吸收社会资金进行大投入来追赶。

同时,芯片制造跟传统产业相比也有特殊性,它的规模效益特别明显,需要大投入。比如传统制造业的中小企业可以靠生产一两个零部件来生存,但芯片制造只有大企业才能活下去。

以京东方为例,它属于芯片制造业的一个分支,也是在持续投入10年后才开始盈利。华为、BAT目前都还没有介入芯片制造,即使对于这样的行业巨头,单独介入芯片制造的难度还是太大,不过,他们会以某种形式参与。

另外,“生态”建设也非常重要。芯片和操作系统构成基础,在它上面有大量软硬件构成一个体系,再发展大量应用形成对体系的支持,这就是一个“生态”。很多大的跨国公司都没有过“生态”这一关,比如Wintel(Windows+Intel)体系在PC上占统治地位,但在移动领域却被苹果和安卓打败。越没人用就越无法获得应用支持,越没有应用支持就越没人用,这是个恶性循环。“生态”一旦形成,那就是既成事实,垄断就是一种马太效应,强者愈强,垄断者地位很难被撼动。

环球时报:面对制造和生态“两座大山”,中国芯片产业出路在哪?

倪光南:要加大核心技术研发力度和市场化引导。研发的重要性就不用说了,为什么要“市场化引导”呢?对于“生态”建设来说,有时候我们可以通过购买商业授权来兼容国际上比较通用的“生态”,但很多时候由不得你,比如Wintel “生态”是买不到的,幻想用Wintel很容易被人家一个“301调查”给搞掉。

那么另一条路就是先有一个市场,让这个“生态”在市场中得到良性循环:有人用,用的过程中改进,改进后有更多人用,然后更多人做应用支持促使它改进。但这条路始终存在的问题就是:我们的软件,谁来第一个用?

我认为中国政府采购市场可以拿出来,这是我们加入WTO还没开放的市场。我们自己的软件,政府自己先用。中国体量大,仅政府采购的电脑,两三千万台是有的,其市场规模相当于欧洲一个国家。这个优势利用起来,“生态”建设就可以有起色。

环球时报:按照您的这些设想,中国如果下定决心来追赶,需要多久才能达到世界一流水平?

倪光南:就芯片设计来说,本来我们跟世界领先水平并没有大的差距,而且设计并不需要太大资金投入,垄断也不是很强,只要规划好,大概三到五年就能见到很大的效果。芯片制造就要按照《中国制造2025》的规划来参考了,至少需要十年八年,甚至更长时间。“生态”建设则要看我们的主观能动性。如果按照难易度排序,制造要实现赶超是最难的,“生态”次之,设计相对最容易。

趋势——“眼下的热潮是好事,但不宜遍地开花”

环球时报:现在中国互联网公司在应用领域蒸蒸日上,但有人说,外卖软件、共享单车成就不了大国地位,是这样吗?

倪光南:创新有很多种,有核心技术创新,也有商业模式创新、管理创新、制度创新等,但我觉得核心技术创新是基础。模式创新看起来很成功,但它的背后需要核心技术的支撑,所以核心技术创新是不能放松的。我经常跟一些年轻的创业者聊,他们会觉得模式创新来钱比较快,但我提醒他们,如果没有核心技术,你被替代可能也会很快。

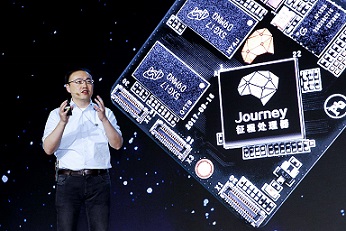

环球时报:“中国芯片”的话题引发一股热潮,项目融资和上马速度明显加快,您怎么看这种现象?有什么建议?

倪光南:这肯定是个很好的现象,说明从国家到企业,都开始下决心来突破了,大的方向没错。但要注意的一点是,各界的力量显得有点分散,根据经验,芯片产业需要资金集中,如果分散开发,最后的结果可能是大家都不够强。所以,我认为应该更好地整合和统筹资源,不要遍地开花,分散力量。

在国际芯片产业中,早已形成垄断寡头,后起的小企业很难生存,到最后可能成了做无用功。在需要打破垄断的时候,不能全靠市场规律,否则你就不可能进入了。我们国家本来是有“集中力量办大事”的优势的,这个优势应该利用好。毕竟,跟芯片产业的国际寡头相比,我们的投入还是太小了。

环球时报:为什么我们一定要做出自己的芯片和操作系统?世界上很多国家没有这些核心技术,不也好好的吗?

倪光南:这要看一个国家的目标是什么,如果觉得做一个网络大国就够了,那我们没必要追求什么核心技术。但我们的目标是网络强国,不走自己的核心技术之路,人家不可能让你追赶上来。

总之,有些事情,如果你觉得不可避免,那么早下决心比晚下决心要好,比如“北斗”,我们十几年前就下决心要搞,现在北斗很好用。如果早十几年下决心搞芯片制造,我们可能已经有自己的芯片,不会被人家卡脖子了。