加强科技伦理治理 实现高水平科技自立自强

2022-06-02 青野云麓

2022-06-02 来源:光明网

作为科技强国战略的重要内容,高水平科技自立自强的发展程度既取决于科技进步的水平,也取决于伦理对科技的融入状况。从伦理角度评判高水平科技自立自强,有助于激励我国科技发展秉持向善的理念,实现科技增进人类福祉的宗旨。

科技创新遵循造福人类的伦理导向,是高水平科技自立自强的基本立场。党的十九大以来,党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,全面谋划科技创新工作,科技创新驱动高质量发展的成效显著,涌现出天问一号、海斗一号、深海一号、国和一号等一系列重大科技创新成果。在迈向高水平科技自立自强的新征程,科技创新依然是时代的最强音、发展的助推器,必将领航科技强国之路,为我国科技事业进步注入不竭动力。“新”固然是创新的关键,但科技创新并不仅仅在于新的形式,亦不是为新而新。“新”的真实内容是具有远大前程的东西,是为了人类的发展和社会的全面进步。科技创新如果执着于追求所谓的“新意”而罔顾人间道义,置人民的生命安全于不顾,甚至把人民的利益作为实现某些私利的工具,这样的“创新”将毫无意义,甚至会贻误中国发展的大计。高水平、富有生命力的科技创新需要科技工作者把握大势、抢占先机,直面问题、迎难而上,努力在基础前沿领域深耕不辍,在原始创新领域奋勇争先,在战略高技术领域实现跨越式发展,肩负起时代赋予的重任。高水平、富有生命力的科技创新同样需要科技工作者在遵循科学精神的基础之上,更好地满足人民对美好生活的向往,造福人类、为人民服务,为推动中国科技发展赢得优势、永葆活力,实现建设世界科技强国的目标做出积极贡献。

科技活动坚持伦理先行的价值理念,是高水平科技自立自强的内在要求。新一轮科技革命和产业革命正在以迅猛之势融入人类社会,把人类带入一个崭新的时代,一个“人机物”三元融合的万物智能互联时代,同时也是一个充满诸多不确定因素的时代。这意味着科学技术的“双刃剑”作用以更加复杂的方式呈现出来,也意味着伦理先行的治理理念更加重要。科技伦理对科技活动的全程监控、对科技风险点的准确把握、对科技冲动力的伦理预警、对科技危害的积极防范,对科技后果的及时矫正,以及对科技共同体的道德约束,能够确保科技创新成为负责任的创新,科技活动成为增进人类福祉的活动。另一方面,我国科技发展正经历由量变到质变、由陪跑向领跑、由突围向引领的深刻转型,在量子信息、干细胞、脑科学等前沿方向取得了一批重大原创成果,甚至有勇闯“无人区”的有利条件。如果说在陪跑或跟跑阶段,我们尚有可供汲取的经验,当我们居于“无人区”的领跑阶段,该如何面对无法预知的风险。在高水平科技自立自强阶段确立伦理先行的理念,并不是让伦理阻挠或压制科技,而是使伦理以一种积极的力量催促科技进行自我反省,警示科技工作者思考关乎科技、更关乎人类长远发展的关键问题,将科技伦理的要求贯穿于科技活动的全过程,加强源头治理、注重预防,更好地引导科技向善。

中国科技深度参与全球科技伦理治理,是高水平科技自立自强的文化底气。加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强战略谋划的提出,表明我国科技发展已经具备了迈向更高水平自力更生、更高起点自主创新的良好基础,具备了深度参与全球科技治理、为全球科技治理贡献中国智慧与中国方案的能力。在科技与经济社会发展融合加速、国际科技联系更加紧密的时代背景下,任何国家不仅不能单纯依靠自己的力量解决所有的科技创新难题,而且不能仅凭自己的力量解决因为科技的滥用、误用而带来的全球性科技伦理问题。中国作为一个负责任的大国,必然会积极承担全球科技伦理治理的责任,聚焦气候变化、人类健康等世界性问题,关注生命科学、医学、人工智能等重点领域的科技伦理问题,以前瞻性、系统性、预防性的视野评价科技发展,以严肃、公正、负责任的态度矫正科技造成的后果,与世界各国一起应对科技伦理挑战,共同探索全球性科技问题的解决之道。从现实的可行性看,随着中国综合国力的增强、科技影响力的提高,科技创新进驻“无人区”的步伐加快,科技发展话语权的扩大,中国正在深度参与全球科技伦理治理,探索中国科技成果更多、更充分地惠及更多国家和人民的有效模式。当然,中国的科技伦理治理体系深植于国家科技发展的历史阶段及社会文化特点,鲜明地体现了中国气派,是中国科技伦理融入世界、造福人类的价值支撑和文化底气。

科技工作者自觉遵守科技伦理,是高水平科技自立自强的道德保障。实现高水平科技自立自强,归根结底要靠高水平科技人才。拥有驱动科技进步的创造力、引领科技高速发展的学术热情、开启科技密码的创新型思维、推动科技进步的勇气,固然是高水平科技人才的重要条件和智力保障,但仅止步于此是不够的。高水平科技人才还应当是尊重科学精神、践行科技伦理原则的高素质科技人才。他们深谙科技发展的规律,对科技保持沥尽心血的专注和敬畏,始终坚持科学研究面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康的正确导向。他们修炼潜心钻研、惟精惟一的功夫,坚守科技伦理底线,坚决抵制违背科技伦理的行动,最大限度地避免科技活动对人的生命安全、身体健康、精神和心理健康造成伤害。他们拥有精准于毫厘间的匠心精神,坚信科学技术是人类共同的财富,客观评估和审慎对待科技活动的风险性和不确定性,对涉及重大、敏感伦理问题的科技活动保持高度的警惕性和批判性,防止因科技成果的滥用而危及到人民的根本利益。他们拥有敢为人先的雄心和突破关键核心技术的壮志,知晓高水平科技自立自强必须以遵守学术道德和科研伦理为前提,主动践行学术规范、恪守科研诚信、营造风清气正的科研环境,以心系国家和人民的情怀奋力书写科技强国的华彩乐章。这样的科技人才,是我国核心竞争力的关键,是高水平科技自立自强的道德保障。

为实现高水平科技自立自强贡献力量

2022-06-02 来源:光明网

全国科技工作者日座谈会30日在北京召开。与会代表呼吁,新时代科技工作者要有新的精神风貌,要积极投身世界科技强国建设,为实现高水平科技自立自强贡献力量。

何克准是来自广西南南铝加工有限公司的一名青年科研人员,公司近年来突破了高端铝合金材料制备技术,提升了我国航空航天、汽车等领域的自主可控能力。“国家的重大需求就是我们攻关的方向,今后我将更加努力,为制造业高质量发展出力。”

“我国科技工作者生逢创新创业、实现梦想的好时代。”畅想未来,北京航空航天大学研究生院常务副院长赵巍胜说,“基础研究是科技创新的源头。我们要持之以恒加强基础研究,坚持‘四个面向’,从实现挑战中找到问题,让科学研究在国家发展中发挥更大的作用。”

为鼓励社会力量积极参与科学家精神弘扬工作,今年3月,中国科协、教育部、科技部等7部门联合印发通知,携手建设科学家精神教育基地。首批科学家精神教育基地在座谈会上发布,中国科学院与“两弹一星”纪念馆、广西贵港市黄大年科学家精神教育基地(贵港市港北区高级中学)等140个单位入选。

广西贵港市港北区高级中学校长覃秋明介绍,学校依托教育基地建设,培养了120多名学生讲解员志愿者,联合社会力量打造的原创话剧《少年黄大年》在广西多地演出,社会反响良好。他表示今后要继续讲好黄大年故事,将该纪念馆打造成培育青少年科学家精神的阵地。

座谈会上,中国科学家精神宣讲团正式成立,并启动“进高校、进院所、进企业”活动。首批宣讲团成员包括60多名院士、专家。宣讲团成员、中国农业科学院植物保护研究所副所长陆宴辉从事的是棉花害虫防控研究。“老一辈科学家不畏艰难,长期扎根农村,为保障我国棉花种植安全提供了重要科技支撑。我将自觉践行科学家精神,讲好老一辈科学家爱国、创新故事,激发科技工作者的使命担当,把论文写在祖国大地上。”

“‘两弹一星’精神跨越时空、历久弥新,是我们中华民族的宝贵精神财富,激励着一代代科技工作者攻坚克难,勇攀高峰。”中国航天科技集团第一研究院副总工程师李洪波是宣讲团中的一名青年科技工作者,“我要通过科学家精神宣讲团平台,向更多人介绍我国航天事业发展历程,展示我国航天人的精气神。”

座谈会还宣读了中国科协、教育部、科技部等部门联合发布的《关于支持青年科技人才全面发展联合行动倡议》,倡导社会各界为青年人才健康全面成长提供支撑,为他们脱颖而出搭建平台。中国科协党组书记、分管日常工作副主席张玉卓表示,科协组织要充分发挥桥梁纽带作用,更好地团结凝聚广大科技工作者,为建设世界科技强国不断作出新的更大贡献。

94.9%受访青少年相信祖国将在自己这代人实现“高水平科技自立自强”

2022-06-02 来源:中青报•中青网 记者:孙山

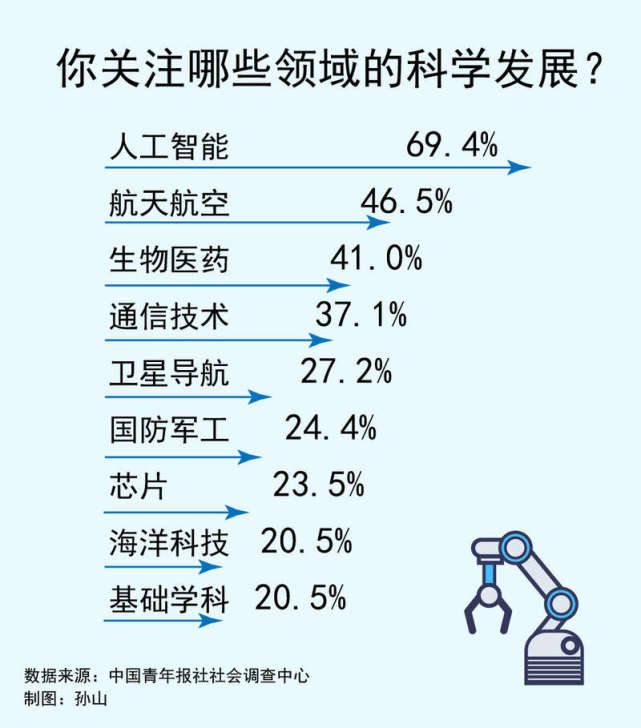

青少年充满着好奇心与想象力,培养他们的科学素养和对科研的兴趣非常重要。青少年更关注哪些科学领域?中国青年报社社会调查中心通过问卷网(wenjuan.com),在第六个“全国科技工作者日”前夕对1560名14-35岁青少年进行的“青少年眼中的科学和科学家精神”调查显示,人工智能(69.4%)是受访青少年最关注的科学领域,94.9%的受访青少年相信我国将在自己这一代人实现“高水平科技自立自强”。

人工智能是受访青少年最关注的科学领域

“科技发展影响着国家的综合国力。”90后在读研究生杨杰平时会关注科学研究的发展,他认为关注科研工作不仅能拓展视野,也有助于锻炼思维方式,“会关注医药、无人驾驶等方面的科研进展”。

在北京工作的90后李桐(化名)平时会关注基础学科的发展,他认为基础学科是科学发展的坚实底座。“各种先进设备的制造都离不开基础学科”。

“无论是基础学科,还是无人驾驶、航天航空,都是科研的重要领域。有些领域之间看似没有关联,但交叉碰撞出的火花往往更加灿烂。”在北京上学的90后王松认为,科研工作拓展着人类知识的边界,关注科研工作的进展,不仅可以关注时代潮流,也会更加了解和尊崇科研工作者。

数据显示,人工智能(69.4%)是受访青少年最关注的科学领域。然后是航天航空(46.5%)、生物医药(41.0%)、通信技术(37.1%)。其他还有:卫星导航(27.2%)、国防军工(24.4%)、芯片(23.5%)、海洋科技(20.5%)、基础学科(20.5%)等。

北京邮电大学电子商务及法律专业本科生张雨骁,有着丰富的科研竞赛经历。张雨骁说,最初参加竞赛的想法很简单,“拓宽视野、增长见识”。慢慢地在这个过程中,他感受到了与志同道合的同伴一起探索无限可能的快乐。

“科技是引领发展的动力,也是国家强盛的基石。”张雨骁相信并期待着,自己可以成为推动实现高水平科技自立自强目标的一分子,“国家给我们提供了良好的学习环境、优渥的创业沃土,我希望能够不负祖国和人民对新一代青年的期望,在科技上有新的突破”。

调查中,94.9%的受访青少年相信我国将在自己这一代人实现“高水平科技自立自强”。

65.6%受访青少年期待未来我国可以在“卡脖子”的关键技术、核心战略领域攻坚突破

北京邮电大学2019级电磁场与无线技术专业本科生潘雨彤,在大学期间参与了全国大学生物理实验竞赛、数学竞赛并取得了好成绩。“在老师的指导下做项目,掌握了深度学习的基本算法,也了解了专业与深度学习能够结合的领域”。

潘雨彤希望本科毕业后能够直博,然后去科研院做进一步的研究,“我想从事的研究可能不是那种理论上的突破,更需要作出实践成果”。

潘雨彤说,自己的专业是通信与电子的交叉学科,也是未来6G技术需要的。他在选择这个专业时就曾期待,“能够用自己所学,推动国家未来产业发展,为我所热爱的学科贡献绵薄之力”。

“科研成果的出现,往往需要漫长的时间。”王松期待,可以简化评审流程,健全科研人才评价体系。

“科研人员对社会的贡献非常大,他们的学术生命非常宝贵。”杨杰期待,进一步提高青年科研人员的待遇,让科技人才得到充分尊重。

调查中,65.6%的受访青少年期待未来我国可以在“卡脖子”的关键技术、核心战略领域攻坚突破,60.0%的受访青少年期待加大企业、高校和其他创新主体的协同联动。

对于我国科学的未来发展,受访青少年的期待还有:加大对基础研究的资金支持力度(49.3%),加强多学科间的融合发展(48.0%),科技人才评价“破四唯”,畅通科研人员发展路径(45.1%),丰富区域性科技创新中心建设(42.8%),加强崇尚科学、尊重创造的社会氛围(38.6%)等。

天津大学在读研究生石浩宇认为,科学家身上奋发进取的精神值得所有人学习。他表示会严格要求自己,希望能在科研道路上走得更远、实现突破。“在我国实现高水平科技自立自强的过程中,需要广大科技工作者在诸多领域实现突破。而我也希望成为其中的一员,发挥自己的全部力量,倾尽所学投入到工作中,在实现中华民族伟大复兴的生动实践中创造属于自己的出彩人生”。