“天宫课堂”:中国科普新高度

2022-03-29 青野云麓

2022-03-29 来源:人民网

“飞天梦永不失重,科学梦张力无限”。3月23日下午,第三次“天宫课堂”如约举行,在约400公里高的环地球轨道上,神舟十三号乘组指令长翟志刚和航天员王亚平、叶光富携手开讲,在近1个小时的授课过程中,不仅现场演示了丰富多彩的科学实验,而且以天地连线的方式回答了地面课堂的学生提出的问题。通过中国国家广播电视总台多个频道和数个新媒体平台,此次“天宫课堂”向全球同步直播。

“天宫课堂”始于2013年6月20日。彼时,神舟十号乘组成员、航天员王亚平在航天员聂海胜和张晓光的配合下,在天宫一号空间实验室进行了中国首次太空授课,为全国6000多万中小学生演示了失重环境下独特的物理现象,并进行了天地互动交流。从此之后,“天宫课堂”开始成为中国开展科学知识普及的一大知名国家品牌。随着天和核心舱成功发射,中国天宫空间站进入在轨建造阶段,“天宫课堂”变得活跃起来,接连于2021年12月和近日两度开课,神舟十三号乘组的3名航天员华丽转身为循循善诱的科学课教师,在九天之上向全球观众演示了一批精心设计的科学实验并揭示背后的科学道理,激发了世界各国民众特别是广大青少年朋友探求科学规律、探索宇宙奥秘的热情。在此过程中,中国的科普事业也迈上前所有的新高度。

实验异彩纷呈

互动热火朝天

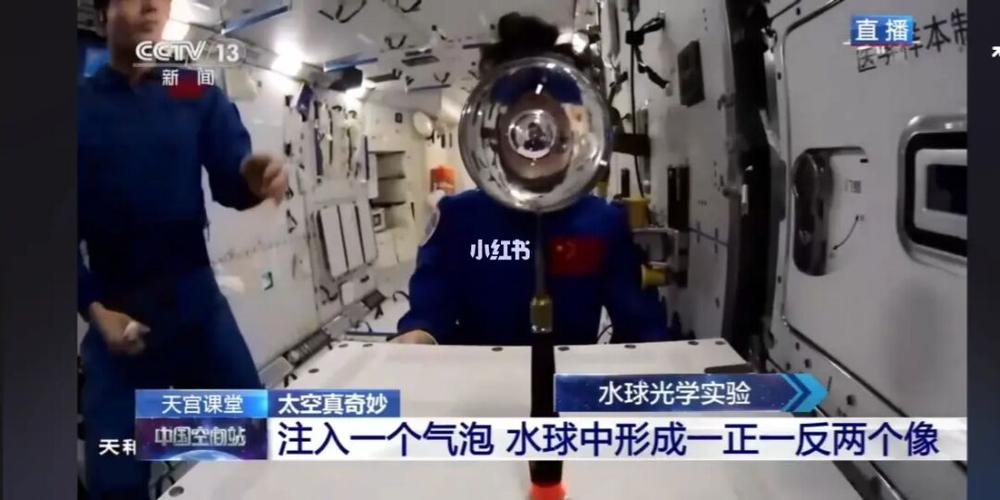

抛出去的北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”玩偶没有沿抛物线方向下坠、落下,而是给人以沿着直线做匀速运动的感觉。一种过饱和溶液被从袋子中沿着短管挤出,在短管端形成液体球,而后悬浮于空中,被一条短棒一碰,液体球就像被施了魔法一般,很快通体“结冰”,成为一个冰球。在两块小塑料板上分别挤上些许水,形成了两个小水球,而后被轻轻靠近,两个小水球就融为一体并在塑料板间形成一个数厘米长的液体小“桥”。植物油与水在小瓶中交融混合后却不能自己分离开,而用绳子拴住一端,再用手臂甩上一阵后,水与油成功分离了……

第三次“天宫课堂”这些扣人心弦的瞬间让很多学生不断思考、回味。的确,这些空间站微重力环境下所演示的现象,与在地面上所看到的差异如此之大,完全超越了日常的经验和感知,很多学生依然在兴趣盎然地继续思考、追寻背后所包含的科学道理。“我的孩子看完直播授课后,写了篇日记,提出了好几个关于太空的问题。我认为这是他写的最好的日记。这几天,他一直在查资料,找答案。太空课堂真是让他大开眼界,感谢中国空间站上的航天员老师们!”一位家长在社交媒体上这样写道。

“天宫课堂”不是教师“自上而下”单向讲解和演示实验的过程,而是有问有答的双向互动。王亚平老师给学生们留下这样的问题:从地面上来看,空间站上近似匀速直线运动的“冰墩墩”应该是什么运动状态呢?液态金属球在冷却过程中,为什么会出现再辉现象?网友和地面课堂的学生向航天员老师提出了多个问题。比如,空间站里流泪是什么感觉?空间站无容器实验柜可以用来做什么研究?对这些问题,航天员老师给予了细致的回答和讲解。

“天宫”自带流量

课堂精心设计

纵观已经开展的三次教学活动,我们不难发现,“天宫课堂”设置精心,生动鲜活,富有吸引力,彰显了组织者和实施者的用心程度和专业性。

“天宫课堂”无疑是自带“流量”,天然具有吸引力,但是如果不能很好地进行课堂教学内容选择、设计特别是演示实验选择,教学效果就可能大打折扣。据了解,“天宫课堂”的教学内容是在确保绝对安全的前提下,精心选择航天员容易操作、实验效果容易观察并且与地面效果反差大的内容和项目。于是,人们看到“天宫课堂”呈现了一些微重力环境下,与物体运动、液体浮力、液体表面张力等有关的实验,被“潜水的乒乓球”、倒影人像的“超大水球”、附着于水膜上的中国结”等新奇的太空现象深深吸引。

“泡腾片加入水球”实验就是精心选择教学内容的一个好例子。该实验最初的创意来自一名孩子提出的问题,有关方面在筛选时,担心气体从水球内冒出可能导致液体溅到舱内器件上,就没有将其纳入进去。不过,王亚平觉得此实验很有创意并测试成功,于是就在课堂上演示出来,让人耳目一新。

精心选择教学用具是 “天宫课堂”的一大特色。在23日的教学中,北京冬奥会上的“明星”冰墩墩闪亮登场,王亚平和叶光富通过相互抛掷冰墩墩玩偶来进行太空抛物实验。据了解,该冰墩墩玩偶是航天乘组出发时,载人航天团队送给他们的“盲盒”之一。很多人对去年的“天宫课堂”上水膜张力实验中盛开的折纸花印象深刻,那是王亚平与女儿之前特意为该实验制作的,是色彩绚丽、饱含亲情的“科技”之花。

在23日的“天宫课堂”上,人们还注意到,航天员老师在介绍高微重力实验柜时,展示了之前开展实验的视频资料,使课堂教学内容得到进一步拓展和丰富。据了解,通过实验视频开展教学活动,将成为“天宫课堂”发展的方向之一。

多方携手打造

促进发展演进

“天宫课堂”是由中国载人航天工程办公室联合教育部、科技部、中国科协、中央广播电视总台等主办,中国科技馆及载人航天工程相关参研参试单位提供支持,共同打造的科普教育国家品牌,它的成功是各方携手努力取得的。

天宫一号空间实验室和天宫空间站是开展太空教学和科普的前提条件。按照“三步走”发展战略,我国载人航天工程取得历史性突破,所属航天员、空间应用、载人飞船、运载火箭、发射场、测控通信、着陆场、空间实验室等8大系统都取得重大成就。2011年底,中国科协向中国载人航天工程办公室建议,以神舟十号发射并与天宫一号对接为契机,由航天员在太空为青少年讲授科学课。这一建议得到了中国载人航天办公室的积极响应,在神舟十号飞船与天宫一号交会对接任务顺利完成后,“天宫课堂”首次开课。

“天宫课堂”随着载人航天技术的进步而发展演进。人们发现,与第一次开课时相比,最近两次 “天宫课堂”直播的画面更加清晰、声音延迟明显减少。这得益于承担天地数据传输的中继通讯卫星即天链卫星的发展。天链卫星已经从数年前的第一代3颗卫星,发展到目前5颗卫星并成功发射了第二代01星。“天链”数据传输能力和稳定性大大增强,“天宫课堂”的呈现效果得到明显提升。

在校学生是“天宫课堂”服务的主要对象,各级教育行政部门和中小学校纷纷行动起来,通过临时调整课程等措施,动员、鼓励学生通过各种方式和各类媒体参与“天宫课堂”。比如,教育部提前2天在其官方网站发布了关于收看“天宫课堂”的提示,预报了开课时间和教学内容。

各地科技馆等科普机构也积极行动起来,组织所在地中小学生集中收看“天宫课堂”。有的还针对教学内容,安排相关领域的科技专家为学生做课前预习和课后答疑。值得一提的是,“天宫课堂”带动了科学热、科普热,一些科技专家围绕“天宫课堂”教学内容,自发制作科普视频节目,通过自媒体广泛传播。

扩大地面课堂

关注网络空间

通过3次授课,人们注意到,“天宫课堂”形成了“‘天宫’+地面课堂”互动的模式,地面课堂的设置每次都有变化。

第一次授课时,地面课堂安排在位于北京的中国人民大学附属中学。第二次授课时,地面课堂进一步划分为地面主课堂和地面分课堂,前者安排在位于北京的中国科技馆内,后者则有4个,分别安排在广西南宁、四川汶川、香港、澳门。第三次授课时,地面课堂沿用了主课堂和分课堂,前者位置没有变化,依然在中国科技馆。后者则有两个,分别设置在西藏拉萨和新疆乌鲁木齐。

地面分课堂的设置和调整变化无疑扩大了“天宫课堂”的覆盖面,让更多地方包括特别行政区的学生获得与航天员老师直接交流互动的机会,特别是直接向他们提出自己关心的科学问题的机会。

值得注意的是,“天宫课堂”在努力扩大地面课堂覆盖的同时,也把目光投向无限宽广的网络世界,关注并回应广大网友提出的问题。比如,在第三次授课时,航天员在回答地面课堂学生的提问之前,首先回答了网友提出的两个问题,这将进一步激发网友们探求科学知识的热情。

“天宫课堂”是科学教育的生动实践

2022-03-29 来源:光明网

所有梦想的萌发,都可能来自生命体验中一次微小的触动。“天宫课堂”给许多青少年带来了这样的感受。这堂跨越浩瀚宇宙的太空科普课,已经是中国空间站第二次太空授课活动。来自神舟十三号的“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富,用一系列有趣的太空小实验牵引着无数青少年的目光,在他们心中播撒下科学的种子。

青少年是国家科技创新人才的后备力量。一个国家的崛起,从青少年热爱科学开始。研究表明,儿童早期对科学的兴趣,对后续学习以及是否从事科学领域工作有重要作用。2020年,我国公民具备科学素质的比例达到10.56%,但总体水平依然偏低,提升青少年群体的科学素质任重道远。当我们为“天宫课堂”的精彩连连点赞时,教育工作者、科普工作者和家长应该思考得更深远:堪称科普示范课的“天宫课堂”,其精神内核是什么?能给科普和科学教育工作带来哪些灵感?

如果我们想让更多的青少年拥有创新能力、科学梦想,科普和科学教育一定要“下沉”。这一方面意味着我们要有意识地让科学走下“神坛”,揭开神秘的面纱;另一方面要善用互联网等工具,打破时空距离,让优质科教资源“飞入寻常百姓家”。

“天宫课堂”是科普“下沉”的生动实践,在以上两个方面有着很强的示范意义。“冰墩墩被抛出,沿着原有方向匀速前进”“水在表面张力下将两个塑料板连接起来”……在约45分钟的授课中,3位航天员动手操作太空抛物、液桥演示等一系列生动有趣的实验,激发了青少年对科学原理的思考。特别是“冰墩墩”的出现,放大了科学实验的趣味性,瞬间拉近了青少年与科学的距离。而借助中国卫星跟踪与数据中继传输系统等技术力量的加持,高大上的“天宫课堂”得以跨越星辰大海,飞进每间教室、每个家庭,与地处天南地北的青少年亲切互动。

科学是“玩”出来的,不可能靠“刷题”刷出来。科学教育水平的提高不可能一蹴而就,与国家科技发展程度、教育整体质量等因素环环相扣。过去一段时间,在一些地方,青少年所接受的科普教育还比较有限,科学教育重理论轻实践的问题还一直存在。不少学校看重对个别优秀学生的培养,忽略了对大多数学生科学兴趣的激发。再加上受应试教学模式影响,学生往往缺少对科研方法的了解。如此下来,被置于“神坛”的科学总披着面纱,高高在上。牛顿定律不只是几组公式,万有引力不只是书上的名词。青少年需要在日常生活中或亲切可感的场景中,观察与思考有趣的现象,并通过动手操作一窥其中的奥妙。如此,科学才能走进青少年的内心,这也正是“天宫课堂”坚持的基本原则。

脚踏实地不断尝试,在失败中探索前进,是科学精神的重要内涵,也是很多科学家传奇故事中最动人的地方。一个人可以不做科学家,却不能没有科学精神。面对未来社会对高素质人才的需求,有科学素养、科学思维,才会更好地怀有创造精神去完成各类工作。这也是科普和科学教育的重要普适价值。“享受”科学探索中的失败,是科学教育中的必修课,也是摘掉科学高冷标签的好办法。在“天宫课堂”的太空浮力实验环节,王亚平就遇到了“难题”,并向地面课堂的学生们“求助”。这个互动探究、共同进步的设计格外珍贵,体现了科学精神的内涵,应成为科普和科学教育中的基本要素。

“天宫课堂”利用科技的力量,让科普“下沉”的做法值得长期坚持。目前,优质教育资源在城乡、区域分布不均衡的问题仍普遍存在,特别是科学教育的硬件资源、教师资源在不同地区还有一定差距。就拿各类科普教育基地的分布来说,还多集中在省会城市。三、四线城市特别是边远农村地区,场景式、体验式、互动式、探究式科普教育实践活动尚显不足。因此,在推动科普资源均衡发展过程中,要探索建立覆盖中小学的教育平台,让不同区域都可以共享优质教育资源。在提升硬件支撑的同时,探索教育人才援助计划,鼓励科学家、科普工作者进校园,并加大对相对落后地区科学教师的培训力度。对于科普教育基地比较缺乏的地区,相关部门要利用好科普大篷车等重要活动载体,帮助青少年在家门口感受科技的魅力。

共赴星辰大海不是神话,无论是身处繁华喧闹的都市,还是偏远寂静的乡村,每个青少年都拥有仰望浩瀚星空的权利,都是实现中华民族伟大复兴的重要力量。把科普做得更接地气,把科学教育做得更加扎实,青少年奔跑的步伐才会更加有力。