学术期刊•《科学Science》

2021-03-14 青野龙吟

《科学》(英语:Science)是美国科学促进会(英语:American Association for the Advancement of Science,AAAS)出版的一份学术期刊,为全世界最权威的学术期刊之一。

《科学》是发表最好的原始研究论文、以及综述和分析当前研究和科学政策的同行评议的期刊之一。该杂志于1880年由爱迪生投资1万美元创办,于1894年成为美国最大的科学团体“美国科学促进会”(American Association for the Advancement of Science ,AAAS)的官方刊物。全年共51期,为周刊,全球发行量超过150万份。

2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,科学排名第383。

“发展科学,服务社会”是AAAS也是《科学》杂志的宗旨。

发展历程

1880年,纽约新闻记者约翰•迈克尔斯(英语:John Michaels)创立了《科学》,这份期刊先后得到了托马斯•爱迪生以及亚历山大•格拉汉姆•贝尔的资助。但由于从未拥有足够的用户而难以为继,《科学》于1882年3月停刊。一年后,昆虫学家Samuel Hubbard Scudder使其复活并取得了一定的成功。然而到了1894年,《科学》重新陷入财政危机,随后被以500美元的价格转让给心理学家James McKeen Cattell。

1900年,Cattell与美国科学促进会秘书Leland Ossian Howard达成协议,《科学》成为美国科学促进会的期刊。在20世纪早期,《科学》发表的重要文章包括托马斯•亨特•摩根的果蝇遗传、阿尔伯特•爱因斯坦的引力透镜以及埃德温•哈勃的螺旋星系。1944年Cattell去世后,AAAS成为《科学》新主人。

顶级期刊,为什么你只认识Nature和Science?

中国科学家每当在Nature或Science上发表成果,不管研究多么难懂,都很容易在朋友圈里形成刷屏之势。甚至有一本非著名期刊,给自己起名叫Nature and Science,。世界上期刊千千万万,成为头部的为什么是Nature和Science?

你听说过哪些基础科学的学术期刊?一个来自中国的普通人,听说过的很可能只有Nature《自然》和Science《科学》。

中国科学家每当在Nature或Science上发表成果,不管研究多么难懂,都很容易在朋友圈里形成刷屏之势。这两本经典期刊在中国普罗大众心中的地位是如此高举,以至于产生了很多都市传说,比如在珠海市某区,发一篇Nature或者Science论文奖励一百万人民币。

甚至有一本非著名期刊,给自己起名叫Nature and Science,由旅美华人马宏宝主编,发表的论文以中国人的文章居多。

世界上期刊千千万万,成为头部的为什么是Nature和Science?

跨越百年的奠基之路

自古以来,基础学科在西方科学研究中的超然地位,都很少被动摇。在数学、物理、化学、生命科学的基础领域,学者的名字和重要的研究成果往往能够进入教科书、进入高考题,被普通公众所理解。

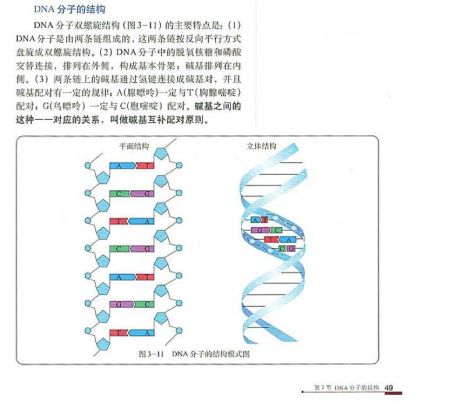

很多高考的必考考点就来自这两本期刊,比如1913年Science上的第一张细胞的清晰照片,1932年Nature上的中子、1953年Nature上的DNA结构、1997年Science上的克隆绵羊多莉,又比如2018年中国科学家发表在Nature上的新万有引力常数G。

Nature和Science的创刊时间非常接近,前者创刊于1869年的英国,后者创刊于1880年的美国。这并不是一个巧合。或许我们可以说,时代需要它们。

Science的创立是一个典型的美国故事。它的创始人是纽约记者约翰•麦克斯(John Michels),而实际上,它最初的经营者和赞助者,就是大名鼎鼎的发明家爱迪生。

爱迪生赞助了早期的Science大约一年光景。从1879年到1881年,正是他从发明灯泡到工业化生产的关键时期。虽然有汉默这样的天才工程师相助,电灯泡仍旧难产,公司的声誉也受到了影响。

就在1878年,爱迪生踏上了一次著名的旅程,到美国南部观测日食。这次观测本身弄得「一地鸡毛」——字面意义上。爱迪生带了自己发明的观测仪器,结果去得晚了,不得不将仪器安装在了鸡棚里,观测被鸡搅得一塌糊涂。

赫胥黎1869年给Nature写的发刊词中,三分之二都引用了歌德的诗歌「自然」。之后,赫胥黎写道:「自从歌德写出这些文字已经过去了40年,我们再次对歌德卓越的视野进行了回顾。但是,从他的比较解剖学,到他的最高的道路,一直不乏努力的身影,直到代表歌德的卓越概念现在成为科学的常识——我们拥有自己的卓越性。」

就是从这些先驱者那里,爱迪生获得了「创办美国的Nature」的想法,投资了Science。虽然他忙得没空亲自当编辑,但他还是深度参与编务,每周由主编直接汇报。

Science办得风生水起,却亏得一塌糊涂。1882年3月,随着爱迪生的撤资,Science停办了。买下它的人是著名的亚历山大•贝尔,电话的发明者。在贝尔的手中,Science短暂地成了美国的「科技频道」,以报道各类科学学会和会议动态著称。

由于两者一开始都是科普和科技新闻杂志,Nature和Science主刊都是周刊,学术期刊维持这样的短出版周期很不容易

但是到了1894年,这份科学新闻杂志又陷入了亏损。贝尔将Science卖给了心理学家、心理测试的先驱之一詹姆斯•卡特尔。

卡特尔为Science发现了一个蓝筹股:当时正走向兴盛的美国各类学术团体。

1900年,卡特尔把Science卖给了AAAS(美国科学促进会),作为会刊。这个学会是世界上最古老的基础科学学会组织,当时已经成立五十多年。不过,美国当时的科学学者又少又分散,以至于学会几次将要分崩离析。

对于AAAS而言,Science起到了凝聚剂的效果;对于Science而言,AAAS的成员提供了稳定的读者和供稿者群。这次买卖称得上是大厦之基。

正是企业家金主、现代学术共同体、学术会议和期刊的珠联璧合,让Nature和Science走向了辉煌。

Nature、Science与中国

创立以来,Nature和Science虽然经历了数次起伏,但它们都对中国的科学事业起了重要的促进作用。

早在清朝就有中国科学家在Nature上发表过文章。这个人叫徐寿,是一个落第秀才,也是伟大的科学家。徐寿的文章《声学在中国》指出了丁达尔所犯的重要错误,然而这只是他成就的一小部分。中国的第一台蒸汽机、第一架蒸汽船都是由他所造。

就在1914年,一群康奈尔大学的中国留学生组建了中国科学社,仿照Science创办了中国的《科学》杂志。1948年李约瑟在伦敦出版的Nature上,认为中国《科学》杂志可与英国的Nature、美国的Science媲美,「刊物亦同此相并,为科学期刊(Science)之ABC。」

到了1949年,中国科学社的成员已经由最初的9人成长到3776人。这三千多人有当时中国科学界的顶梁柱,也有华罗庚这样的普通文员。熊庆来就是看了华罗庚在《科学》上发表的论文,才发掘出这个奇才。

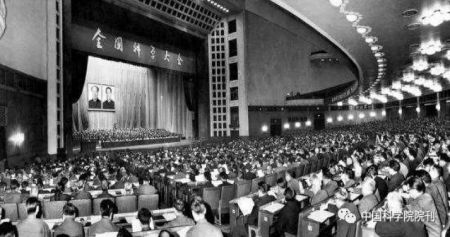

由于历史原因,中国《科学》杂志一度停办,文革结束后复刊。与此同时,Nature和Science乘上了时代的东风。

尤金•加菲尔德(Eugene Garfield)在50年代提出了「影响因子」的概念,并且身体力行,创立了SCI、JCR等学术圈耳熟能详的体系。像「大学排名」一样,加菲尔德提出了一套办法,用于给学术期刊排名。它的基本思路是,一个期刊的所有文章,平均被引用的次数越多,影响因子也就越高。

中国科研领域对影响因子的重视达到什么程度?北大附近有家医生开的「柳叶刀烧烤店」,按论文的影响因子打折,1分影响因子减10元。如果你发了一篇文章在40影响因子左右的Nature或者Science,在店里消费了两百元,老板甚至可能倒贴你两百元福利。

Nature和Science都是发布重磅研究的平台,加上它们与加菲尔德的关系都很好,通过编辑策略和排名规则的微调,影响因子很快就跻身综合科学期刊的顶峰。

改革开放之后,中国鼓励科研的政策陆续出台,非常看重Nature和Science,以至于很多地方政府会有专门的论文奖励。

比如说,直到90年代初,深圳市全体单位在Nature、Science以及Cell等高质量期刊上一篇文章都没有发过,政府因此出台了巨额奖励政策。后来,一家高新技术企业落户深圳,一年之内发了十余篇,以至于财政预算中的奖励金额都不够付。

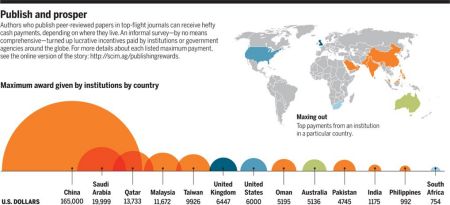

目前,中国是世界上发表论文奖励最高的国家(地区),以最高16万5千美元(100万元)的单篇奖励,十倍遥遥领先于亚军沙特阿拉伯和季军卡塔尔。

Nature有一个衡量各国学者发表在自家旗下期刊上的论文指数,叫做「Nature Index」。从2012年起,中国在这个榜单上就跃居第二,仅次于美国。中国中科院更是在2019年成为世界科研院所的第一。

虽然这种成就与决策层对期刊的偏好有关,如此重赏有噱头之嫌,但能登上这些期刊的研究必须达到一定水平。

同时,Nature和Science也是中国公众所认识的科学权威。不论是否看得懂,一项研究如果刊登在高质量期刊上,就容易成为「真科学」的代名词,帮助难以跑赢谣言的中国科普圈一臂之力。

若非时代作祟,中国的《科学》杂志本可以成为这样影响几代科学人的期刊,但它在很长历史时期内,既缺乏爱迪生那样的资金支持,又缺乏X俱乐部那样的智库支持。

基础科研从来都是一个系统工程。一百多年前,西方勃兴的期刊、学术组织和学术会议,塑造了我们今天所认识的学术共同体和现代学术体系;这个学术体系的建立又与早期的企业赞助、学术朋友会的支持,乃至普罗大众的科学受众市场密不可分。

中国直到很久以后才在科研上奋起直追,先是加入了这套体系,之后举全国之力,重赏能在其中登顶的研究。慢慢地,中国也在逐渐成为游戏规则的制定者。当代中国需要开启像Nature和Science这样的,能影响一代甚至几代科学人的平台。

什么才是未来一百年的基础科研所需要的?或许,今天不出于商业利益,而是出于热忱的一些行动,能带来长久的影响。当期刊的风口已过,中国的学界和业界正尝试着搭建不同的平台——由科技企业主导的——比如腾讯科学WE大会、中国互联网大会、国际基因组学大会等。

国际级别的科技交流平台需要资金支持,也需要学术共同体的支持和认可,两者都是中国互联网企业的强项。以腾讯科学WE大会为例。这个非商业性平台已经办了6届,今年是第7届,每一届会上都出现了一些如雷贯耳的名字,比如霍金,比如互联网的创始人蒂姆•伯纳斯•李。

即将开幕的2019年WE大会预定出场的嘉宾,有目前癌症最强力疗法之一Car-T的创立者Carl June,有谢耳朵的偶像、弦理论最前沿的名家Brian Greene,还有Nature的首位女性总编辑Magdalena Skipper。

实际上,从2017年起,WE大会就与Nature合作举办。WE大会和Nature、Science有同样的宗旨:搭建一个由真正的顶尖科学家运营的科学和科普平台,用基础科学与前沿科学的重大突破沟通学界与公众,共同探讨改变世界的问题。

比如说,自动驾驶汽车已经进入了试验阶段,那电脑驾驶自行车呢?

自行车需要保持平衡,是一个模糊问题。一般来说,处理模糊问题是人脑的强项,机器却不太在行。不过,现在中国科学家用芯片给出了解法。

比如这个登上Nature封面的「天机芯」,由清华大学的施路平教授团队开发,是全球首款异构融合类脑芯片,也是中国团队在Nature上发表的首篇横跨人工智能和芯片两个领域的论文。它能完美地驾驶自行车,绕过操场上的障碍物。