学术期刊•《新英格兰医学期刊Nejm》

2021-03-12 青野龙吟

新英格兰医学杂志(NEJM)是世界上覆盖面最广、影响最大的医学期刊。其同行评议的原创文章以医生及对医疗实践感兴趣的人士为目标群体,在各个医学专业的期刊中广泛引用。期刊版块包括临床医学影像、综述文章、社论、通讯以及麻省总医院(MGH)的病例记录。 新英格兰医学杂志的影响因子为72.406,是世界上影响因子最高的医学期刊之一。 新英格兰医学杂志(NEJM)可通过Ovid 访问其当前内容,而且无任何限制。Ovid 上的新英格兰医学期刊提供在超过 125 个领域内具有里程碑意义的研究、临床见解和医学突破。通过极其严格的同行评审及编辑处理环节评估新英格兰医学期刊 NEJM 原稿,以确保科学准确性、新颖性及重要性。

新英格兰医学期刊是由美国麻州医学协会( Massachusetts Medical Society)所出版的评审性质医学期刊(medical journal )和综合性医学期刊,1811年由约翰•柯川博士创办,始称《新英格兰医学与外科期刊》。

1828年,它改为周刊型态出版,也被更名为《波士顿医学与外科期刊》;一百年之后,它就采用现今我们所知道的名称《新英格兰医学期刊》。

期刊内容包含有:主题性之社论,原创性的论文,旁征博引性的评论性文章,即时短篇论文,案例报告,亦有一独特的报道项目称之为《临床医学影像》(Images in Clinical Medicine)。

早期的主编有奥立佛•文戴尔•赫尔(Oliver Wendell Holmes, Sr.)爵士,汉斯•辛瑟尔(Hans Zinsser),与路易斯•汤马斯(Lewis Thomas)。最早的其中一位编辑,杰洛美•史密斯(Jerome V. C. Smith),在1857年辞职改就波士顿市市长(mayor of the City of Boston)。

本期刊〔为了文献引用上的方便经常简称为 N Engl J Med〕经常被列为医学期刊中拥有最高影响因子之刊物〔同级刊物有《美国医学协会期刊》,《柳叶刀医学期刊》〕。

乔治•波尔克奖(George Polk Awards)网站记述著在1977年颁奖给《新英格兰医学期刊》,颁奖理由为“以其能在往后数十年成就令人有极大的关注力与信服的威望能力,进而能提供第一手重要性的主流观点”。

发展历史

1811年,波士顿医生和学者 John Collins Warren 与同事 James Jackson 合作,在新英格兰建立了第一本医学杂志。 1812 年 1 月出版了《新英格兰医学与外科学杂志》及其附属医学分册(波士顿)的第一季刊。

1846 年,乙醚麻醉首次公开演示。

1921 年,Boston Medical Intelligencer 成为波士顿医学和外科杂志,并开始每周出版。

1921 年,马萨诸塞州医学会以 1 美元购买。

1928 年-更名为《新英格兰医学杂志》。

1934 年,发表了第一篇关于脊柱椎间盘破裂的完整描述。

1948 年, 记录了早期儿童白血病治疗的首次成功。

1978 年,它成为当时唯一一本获得波尔克杰出新闻奖的美国医学杂志。

1979/1980– 发表了一些关于艾滋病及其治疗、阿司匹林和降胆固醇药物预防心脏病以及慢性白血病和肺癌治疗的新分子学进展的最早描述。

1996年,随着 NEJM 的推出,NEJM 内容开始数字化。

2010 年, 启动 NEJM 档案,提供超过 150,000 篇 NEJM 文章的可检索访问权限,追溯到 1812 年。

2012 年,成立 NEJM 集团,马萨诸塞州医学会 (MMS) 的一个分部,生产新英格兰医学杂志。

定位:

NEJM是一份全科医学周刊,出版对生物医学科学与临床实践具有重要意义的一系列主题方面的医学研究新成果、综述文章和社论。素材着重在内科学和过敏/免疫学、心脏病学、内分泌学、肠胃病学、血液学、肾脏疾病、肿瘤学、肺部疾病、风湿病学、HIV 以及传染病等专业领域。

中文版:

《中国医学论坛报》与《新英格兰医学杂志》合作,用中文同步出版《新英格兰医学杂志》的部分文章。

出版风格:是世界上连续出版时间最久的医学期刊,每年发行 52期,每周四出版,年页码数为3400页。杂志隶属于马萨诸塞州医学会。杂志主要提供重要的、未被刊登过的研究成果、临床发现以及观点。注重文章的实用性,文章多为指导临床实践。该杂志是周刊,发表关于新的医学研究成果,评论以及从生物医学理论到临床实践的编辑部意见。杂志有非常严格的审稿程序,稿件的处理流程通常需10—12周。来稿的刊用率约为7%。该杂志的封面便是目录,设计可谓简单朴素至极。

177个国家超过50万名的医师、学生、研究人士、以及其他医学专家构成了该杂志的读者群体。该杂志也吸引了在数量上居全美第一的医师招聘广告。

2020年10月8日,杂志发表社论“在领导力真空中死去”(Dying in the Leadership Vacuum),这是该杂志自创刊以来的208年历史上首次在美国大选前以全体编辑名义发表社论,批评美国政府应对新冠肺炎疫情将“危机变成悲剧”。

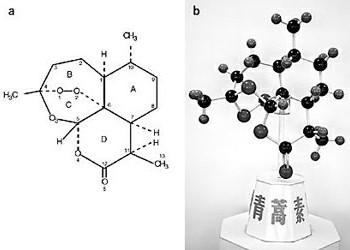

NEJM:中药研究成果登上国际顶级期刊 《新英格兰医学杂志》

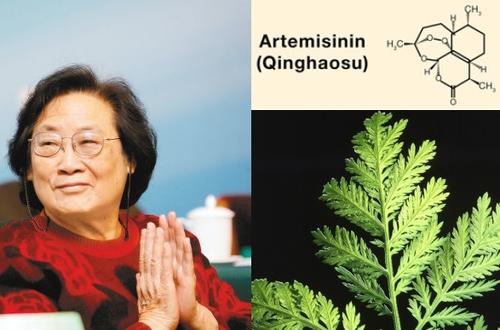

2019年4月25日是第12个世界疟疾日,中国中医科学院青蒿素研究中心和中药研究所的科学家们在国际权威期刊The New England Journal of Medicine(《新英格兰医学杂志》,影响因子79.26)提出了'青蒿素抗药性'的合理应对方案。由***王继刚研究员作为第一作者,屠呦呦研究员指导团队完成。基于青蒿素药物机理、现有的治疗方案、耐药性的特殊情况和原因、以及药物价格等诸多因素,从全局出发,提出了切实可行的应对'青蒿素抗药性'的合理方案。

“这是迄今为止中医药学科领域成果发表的最高影响因子的文章。中医药一系列成果在《NEJM》、《JAMA》、《Ann Intern Med》等权威医学杂志上刊登,代表国际医疗界对我国中医药研究成果的关注和认可。”中国中医科学院中药研究所所长陈士林接受采访时说。

一直从事青蒿素机制研究的王继刚博士表示,“研究的意义在于,弄清楚了青蒿素作用机理后,将青蒿素最大抗疟威力发挥出来,让更多人免于疟疾的威胁,为人类造福。”

青蒿最早记载于《神农本草经》,在《肘后备急方》中明确了对疟疾的治疗作用,自古以来便被我国先民应用于疟疾治疗。上世纪70年代中国中医科学院中药研究所屠呦呦研究员及其研究团队从古籍所记“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。”中得到启发,成功发现青蒿素。

自此青蒿素作为一线的抗疟药物,成功治愈了无数的疟疾患者。这是我国传统中药和老一辈的科研工作者对全人类做出的伟大贡献。但令人担忧的是,目前疟疾疫区已经出现了青蒿素耐药迹象。青蒿素抗药性的问题是大湄公河次区域及非洲部分地区所面临的公共卫生难题,屠呦呦研究员对此特别关心,曾在诺贝尔奖获奖演讲中强调相关研究的重要性和急迫性。

要正确认识“青蒿素抗药性”现象,就必须先了解青蒿素的作用机理。与一般药物不同,青蒿素需要被激活才能发挥作用。研究表明,红细胞中的血红素是青蒿素高效且特异的激活剂。当疟原虫在人体内大量破坏红细胞时,会释放出极高浓度的血红素,这样青蒿素就会在疟原虫代谢旺盛的生命周期被激活并与疟原虫体内数以百计的蛋白结合,致使其失去活性,进而杀死疟原虫。

与此相对应的是,正常红细胞中的血红素由于被牢牢地结合在血红蛋白中而无法激活青蒿素。因此青蒿素对于正常细胞的毒副作用非常小。也就是说,疟原虫噬血的本性使其不可避免地成为青蒿素攻击的目标。这样的作用模式使疟原虫通过突变个别靶蛋白产生抗药性变得非常困难。这也是青蒿素在广泛使用多年后并未出现完全抗药性的原因。但需要指出的是,青蒿素在人体内半衰期短(1-2小时),临床上推荐采用的青蒿素联用疗法疗程只有三天,因此青蒿素真正高效的杀虫窗口只有有限的4-8小时。而现有的耐药虫株则充分利用青蒿素半衰期短的特性,可能通过以下方式来降低青蒿素激活程度来减轻药物压力(1)改变生活周期,进一步缩短敏感杀虫期(滋养体时期);(2)暂时进入类休眠状态,减缓代谢速率、血红蛋白降解速度及血红素的释放。但是需要指出的是,一旦耐药虫株进入滋养体时期,就能够被青蒿素快速高效的杀灭。这就解释了为什么三天的青蒿素联用疗法对耐药虫株疗效不佳,但是一旦延长用药时间,疟疾还是能够被治愈。除此之外,现有的“青蒿素抗药性”现象,在不少情况下其实是青蒿素联用疗法中的辅助药物发生了抗药性。针对这种情况,更换联用疗法中的辅助药物,就会取得立竿见影的效果。因此,王继刚研究员和屠呦呦研究员认为通过调整现有的治疗方案,比如,特异性的替换青蒿素联合疗法中的辅助药物;或适当延长用药时间,就能够有效的解决现有的“青蒿素抗药性”问题。

除此之外,文章还讨论了一个常常被研究人员忽略的问题:抗疟药物的价格。任何好的药物如果不能被所需要的人服用就失去了药物本身的价值。青蒿素成本低廉,一个疗程仅需几美元。而疟疾疫区主要集中在发展中国家及非洲地区,开发高效低廉的药物是有效遏制疟疾扩散和根除疟疾的关键。纵观现有的全新抗疟药物的研发,还未有任何潜在的药物能够像青蒿素那样高效和安全。即使有新药开发成功,药物开发的成本会不可避免的反映在药价上,这些药物是否能够真正服务到需要它们的人群也有诸多困难需要克服。

综上所述,王继刚研究员和屠呦呦研究员认为,青蒿素仍然是人类目前治愈疟疾的唯一选择,在临床中优化用药方案并用好青蒿素是完全有希望控制好现有的“青蒿素抗药性”的现象。

本文提出的'青蒿素抗药性'的合理应对方案获得《新英格兰医学杂志》的认可,充分彰显了中国中医科学院青蒿素研究中心和中药研究所在青蒿素研究领域的国际地位。坚持科学、规范、透明的研究态度,建立了高质量的青蒿素研究团队与研究模式,为获得更多更深入的研究成果奠定了坚实的基础。同时也充分反映了我国近年来在中医药研究的巨大进步。