学术期刊•《自然Nature》

2021-03-11 青野龙吟

《Nature》是世界上历史悠久的、最有名望的科学杂志之一,首版于1869年11月4日。与当今大多数科学杂志专一于一个特殊 的领域不同,其是少数依然发表来自很多科学领域的一手研究论文的杂志(其它类似的杂志有《科学》和《美国科学院学报》等)。在许多科学研究领域中,很多最重要、最前沿的研究结果都是以短讯的形式发表在《自然》上。

2015年,哈佛大学科学史专家梅琳达•鲍德温出版了新著《创造“自然”:一本科学期刊的历史》(Making “Nature”: the History of a Scientific Journal)。该书讲述了《自然》杂志的起源以及发展的历史,通过影响这本杂志的历任主编们的故事和一些重大的选题,告诉人们自1869年创刊以来,她是如何界定科学在人类社会中的作用,促进智识的自由,以及当代科学期刊所面临的挑战。

《园丁纪事》( The Gardener’s Chronicle )曾是达尔文发表作品的首选之地。1869年12月18日,《自然》杂志第三期刊登了达尔文的评论性文章《冬季灌溉作物施肥》。此后的十年里,达尔文发表的71篇作品中有41篇刊登在了《自然》杂志。

到了今天,《自然》杂志已经有一百四十多年的历史,是科学界公认的顶级学术期刊之一。在过去的一百多年中,深受达尔文青睐的《自然》杂志发生了哪些变化呢?

去年,哈佛大学科学史专家梅琳达•鲍德温(Malinda Baldwin)出版了自己的新书《创造“自然”:一本科学期刊的历史》( Making “Nature”: the History of a Scientific Journal )。在该书中,鲍德温讲述了《自然》杂志的起源以及发展的历史。她重点关注了《自然》杂志历史上的一些庞大命题,尤其是在过去的接近150年里,这份杂志如何界定科学在人类社会中的作用。

十九世纪的欧洲见证了人类在科学和数学领域的巨大进步,各类德语、法语以及英语出版物纷纷出现,并记录了人类的智慧结晶。到了十九世纪后半叶,英国取得了技术及工业空前的进步。1950年代至1960年代之间,英国的科普类期刊的数量翻了一番。当时,最受追捧的科学类刊物当属英国皇家学会出版的刊物,牛顿、法拉第的众多伟大作品,以及达尔文的早期作品都通过这些刊物传播。

在维多利亚时代,科学和技术备受推崇,拥有教育背景的公众渴望从像《爱丁堡评论》( Edinburgh Review )及《威斯敏斯特评论》( Westminster Review )这样的期刊中汲取信息。1860年四月刊的《威斯敏斯特评论》刊登了赫胥黎的一篇一万四千字《物种起源》评论文章。赫胥黎和亚瑟•华莱士(Arthur Wallace)、诺曼•洛克耶(Norman Lockyer)等学人为这些期刊撰稿,一来增加了收入,二来也为了提高自己的科学社会地位。

那时,诺曼•洛克耶已是声名鹊起的天文学家,他对太阳光谱的研究足以让他进入英国皇家学会。除了给杂志撰稿,洛克耶还通过麦克米伦公司出书。在1869年,洛克耶说服了麦克米伦创办一份全新的周刊,这份周刊就叫做《自然》,其处女刊发行于1869年11月4日。

《自然》杂志早期的撰稿人囊括了众多杰出的科学家。很快,年轻科学家们也认识到了在一份周刊上刊登自己研究成果的重要性。

这样一来,一个不可避免的结果就是,《自然》杂志让非科学家读者觉得晦涩难懂。1872年,查尔斯•金斯莱在给洛克耶的一封信中写道:“我希望我足够聪明,能够读懂(《自然》)。”

十九世纪晚期的英国,公众讨论盛行,唇枪舌战在所难免。洛克耶并没有让《自然》杂志躲开争议。例如,约翰•廷德尔(John Tyndall)和彼得•泰特(Peter Tait)围绕着冰川的形成这一话题在《自然》杂志上演了一幕幕的口水战。

即便是在《自然》杂志的早期,人们对她也存在一些批评,这些批评甚至一直持续到今天。鲍德温在书中写道,一位牛津大学的数学家抱怨说,洛克耶已经忘记了“《自然》编辑和《自然》作者之间的差异”,暗示编辑具有神一样的权力。

1918年,洛克耶退休,他选定的继任者是他的助手理查德•格里高利(Richard Gregory)。格里高利在科学上鲜有建树,更不是英国皇家学会的成员。《自然》杂志在科学发展的领域遭遇了一定的困难。不过,格里高利接手编辑部以后,成为了《自然》杂志的科学发言人,并因为“对科学事业上的显著贡献”在1933年被吸收进英国皇家学会。

1939年,格里高利退休,继任的问题再一次出现。他的两位编辑助手亚瑟•盖尔(Arthur Gale)和杰克•布林布尔(Jack Brimble)担任《自然》杂志的联合主编。鲍德温认为,二人的工作既珍贵又乏味。例如,社论基本上都是不被人关注的报道,而不是敏锐而富有争议的观点性评论。同时,刊登在《自然》的文章不经同行评审就可以发表。一直到20世纪50年代,《自然》杂志给人的印象都是可以不加审核,刊发任何从英国实验室出来的结果。

布林布尔1965年过世时(盖尔退休于1961年),他们积压下来的手稿竟可以追到14个月前。接下来负责处理这2000多份未出版手稿的人是约翰•马多克斯(John Maddox)。

马多克斯曾是一位理论物理学家,他放弃了研究生涯,转而做起了《曼彻斯特卫报》( Manchester Guradian )的科技记者。1966年,他成为了《自然》杂志主编。他带来的最大的改变就是杂志版面。用他的妻子的话说,“他希望《自然》杂志的新闻版面和《卫报》的科技版面一样出彩”。但是,马多克斯在任期间,文章的评审流程依然是独裁式的,他掌握着生杀予夺大权,一人就可以决定一篇论文是刊发还是不刊发。

马多克斯最激进的举措就是创办两份新的期刊,一份叫《自然物理科学》( Nature Physical Science ),另一份叫《自然新生物学》( Nature New Biology ),无奈均草草收场。

马多克斯与麦克米伦高层之间的争执,最终让他在1973年辞去主编职务。这里有一个小插曲,由马多克斯任命的生物学编辑本•列文(Ben Lewin)在麦克米伦停掉对《自然新生物学》的财政支持之后,转身离开《自然》,1974年创办了《细胞)杂志( Cell )。赶上重组DNA革命的《细胞》迅速在学术期刊的舞台占领了一席之地。

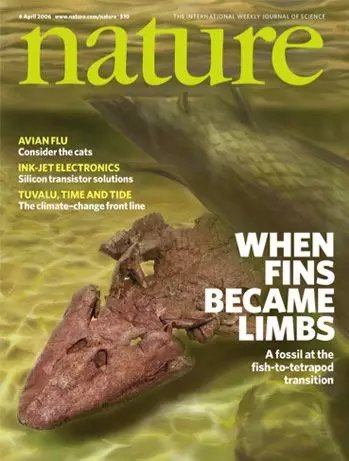

大卫•戴维斯(David Davies)从马多克斯手中接掌了《自然》杂志。戴维斯带来的最明显的改变莫过于对杂志封面的革新,去掉广告,代之以科学图片。戴维斯还给《自然》杂志带来了组织变革和流程的革新。他还延续了杂志刊登富有争议性文章的传统。

1979年,戴维斯退休,马多克斯重新掌握《自然》杂志。《自然》在马多克斯的第二任期内并未出现重大的变革,反而是因在几个高曝光度的争议中呈现的立场而“声名远扬”。

1988年,法国免疫学家雅克•本沃内斯特(Jacques Benveniste)在《自然》杂志发文宣称,即使稀释到 10 -12 ,免疫球蛋白抗体依然对细胞发生作用。尽管有人认为这个成果是顺势疗法的科学证据(所谓的顺势疗法,就是利用极端稀释的东西作为药物),但是大部分科学家认为如此低的浓度根本不可能有任何效果。这一结果毫无争议地引起了巨大争议。然而,最令人惊骇的是,马多斯克带领了一个小组,到本沃贝斯特实验室调查一周。在回来的路上,马多斯克就撰文,谴责本沃内斯特是欺诈。当然,《自然》杂志此后也没有重复这一乌龙事件。

鲍德温本书的记述终止于20世纪90年代,马多克斯仍在执掌《自然》。如果本书能够简要记述菲尔•坎贝尔(Phil Campbell)担任主编的历史则会更圆满。本书缺少在更为宏大的科学出版背景下对《自然》杂志的讨论,缺少对其对新竞争对手,诸如《细胞》、《科学》、《欧洲分子生物学组织学术期刊》( EMBO Journal )和《基因与发育》( Genes&Development )等期刊的评述。

鲍德温在书中还记述了《自然》在过去的历史中更为广阔层面的意义——在十九世纪后期定义了科学,在20世纪初期促进了科学国际合作,在李森科时代和冷战中促进了智识的自由。

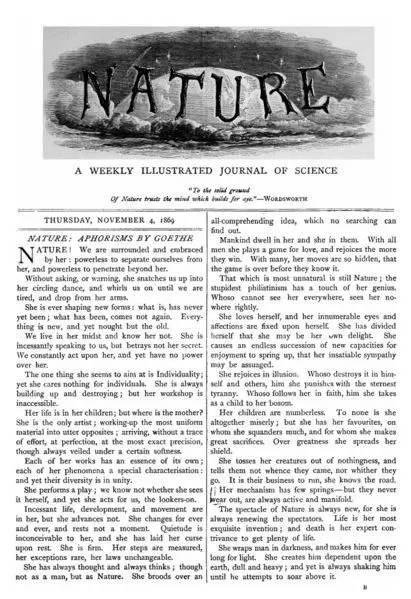

147年前,谁写下了《自然》杂志的创刊词?

1869年11月4日,《自然》 ( Nature ) 杂志创刊,英国博物学家赫胥黎 (Thomas Henry Huxley) 引用歌德的诗“NATURE”开篇为《自然》撰写创刊词。歌德的诗充满了对自然满怀激情的歌颂和爱慕,也透露出对神秘自然的困惑、彷徨和无奈。

在创刊词中,赫胥黎道出《自然》的宗旨:呈现人们对大自然各种表象的理解过程,也就是我们所谓的科学过程。

在《自然》杂志创刊147周年之际,让我们一起回顾赫胥黎激情澎湃而又充满理性的发言。

自然!我们被她环绕,被她拥抱:既无力与她分离,又无力过分靠近。

没有询问,亦无提醒,她猛然拉我们加入她的圆圈舞,舞步飞旋,直到我们精疲力竭,从她怀中跌落。

她总在创造新的花样:现在有的,过去从未曾有;过去有的,将来不会再现。万物皆新,又一如既往。

我们生活在自然之中,可又对她一无所知。她不停对我们说话,却从不透露自己的半点秘密。我们不断地作用于她,却又对她无能为力。

她似乎意在个体,但又对个人毫不关心。她一直建造,一直摧毁,却无人能进入她的工坊。

她的生命在儿女身上活着,但这位母亲又身在何处?她是举世无双的艺术家,能用最单一的材料变创造出大千世界;完美、精准,而且看起来毫不费力,尽管表面上总是丝丝柔情。

她的每件作品都独具灵魂,她的每段故事也各具特色:然而,这种种不同却又如此和谐统一。

她在表演一出戏,我们无从知晓她是否也在欣赏这出戏,不过她的确在为我们这些旁观者表演。

她是永不停息的生命,她发展、运动,但又不见前进。她不断变化,没有片刻休憩。对她而言,静寂难以想象,歇息羞耻难当。她坚定不移。她步伐稳健,包容万象,又不可忤逆。

不论过去,还是现在,她的思考从未停止;不是像人那样思考,而是作为“自然”在思考。她为一个囊括一切的理念而凝神苦思,其中的奥妙无人可以窥见。

人类栖于自然,自然又在所有人之中。她与所有人友好地游戏,谁要是赢了她,她就愈发高兴。对于很多人,她的行动都十分隐秘,所以往往在人们尚未察觉时,游戏就已结束。

最不自然的仍是“自然”,连最蠢钝的俗物也享有自然的一分才赋。谁若是不能随时随地看见她,就根本发现不了她。

以上为歌德所作。

当我的朋友、《自然》杂志的主编请我为他的第一期刊物写发刊词时,我脑海中立即浮现出这篇美妙的“自然”狂想曲,它给我的成长过程带来了很大愉悦。在我看来,这样一份杂志,它旨在呈现人们对大自然各种表象的理解过程,也就是我们所谓的科学过程,没有比它任何更合适的前言。

大清时代,竟有位中国人在《Nature》杂志发了篇论文

作为一个科普作者,眠眠很推崇一本杂志——《自然》(Nature)。

这本杂志是世界上历史悠久的、最有名望的科学杂志之一。它最早出版于1869年11月,问世之后就受到科学界的广泛关注,成为一份国际性跨学科的科学杂志。

详细地说,《自然》杂志由英国自然出版集团出版,创立人约瑟夫•诺尔曼•洛克耶爵士也是《自然》的第一位主编,他本人也是个大神,是当时有名的天文学家,还是氦元素的发现者之一。

《自然》杂志刊载科学技术各个领域中具有独创性、重要性,以及跨学科的研究,同时也提供快速权威的、有见地的新闻,还有科学界和大众对于科技发展趋势见解的专题。杂志的其余部分主要是研究论文,这些论文往往内容非常新颖,有很高的科技价值。

众所周知,能够在《自然》上发表文章是非常难得的,科学家们在《自然》上发表文章的竞争很激烈。与其它专业的科学杂志一样,在《自然》上发表的文章需要经过严格的同行评审。

在发表前会选择在同一领域有威望的、但与作者无关的其他科学家来检查和评判文章的内容。作者要对评审做出的批评给予回应,比如修改内容,提供更多的试验结果,否则的话编辑可能会拒绝发表该文章。

世界各国的科学家也都将能够在《自然》上发表文章看作非常荣耀的事情。而咱们中国早在130多年前,就有人在《自然》杂志发表过论文,大家知道是谁吗?

答案揭晓。

1881年《自然》刊登了一篇题为“声学在中国”的文章,文章以实验为根据,推翻了著名物理学家约翰•丁铎尔在声学中的定论,纠正了伯努利定律。

这篇文章的作者,就是近代中国科学家徐寿。徐寿,1818年出生于江苏无锡,这个手工业盛行之乡有许多能工巧匠。受到这种风气的影响,他从小就爱好工艺制作。早年家道败落后,曾经靠修理农具、乐器等为生。

一天,他在县城修理一架七弦琴的时候,当地举人华翼纶在一旁观看,觉得徐寿是可塑之才。于是将他邀请到自己家中,介绍与自己的两个儿子华蘅芳和华世芳相识。

华家两个年轻人对数学很感兴趣,徐寿在他们感染下,也对科学产生了兴趣。后来,徐寿在参加科举资格考试失败后,便开始专心研究科学技术,探究事物的原理。数学、天文历法、物理、音律、医学、矿学等,他都很感兴趣。

徐寿与华蘅芳一起来到上海,拜访了对数学、天文学、力学和植物学都有研究的近代著名科学家李善兰。在上海购买了《博物新编》等一些国外科技译作,还采购了一些物理实验的仪器。回到无锡后,徐寿自己仔细研习,他根据书本上的提示进行了一系列的物理实验。

为了攻读光学,因为买不到三棱玻璃,他就把自己的水晶图章磨成三角形,用来观察光的七彩色谱。他发奋攻读,很快掌握了许多物理学知识。

他坚持这种实验与理论相结合的自学方法,终于成为一名掌握丰富的近代科学知识的学者。