李政道:海外华人报国典范

2019-5-26 青野云麓

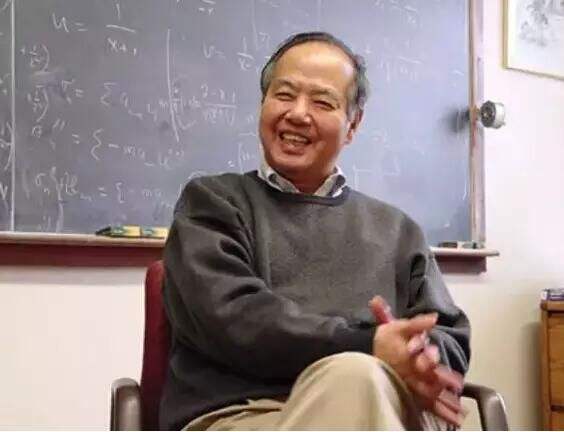

李政道,1926年11月24日生于上海,江苏苏州人,哥伦比亚大学全校级教授,美籍华裔物理学家,诺贝尔物理学奖获得者,因在宇称不守恒、李模型、相对论性重离子碰撞(RHIC)物理、和非拓扑孤立子场论等领域的贡献闻名。

1957年,与杨振宁一起,因发现弱作用中宇称不守恒而获得诺贝尔物理学奖。1979年到1989年的十年内,共派出了915位研究生,并得到美方资助。1985年,他又倡导成立了中国博士后流动站和中国博士后科学基金会,并担任全国博士后管理委员会顾问和中国博士后科学基金会名誉理事长。1986年,他争取到意大利的经费,在中国科学院的支持下,创立了中国高等科学技术中心(CCAST)并担任主任。其后,成立了在浙江大学的浙江近代物理中心和在复旦大学的李政道实验物理中心。2018年4月7日,担任上海交通大学李政道研究所名誉所长。

2004年任RIKEN-BNL研究中心名誉主任。2006年至今任北京大学高能物理研究中心主任。2016年获得“2015中华文化人物”荣誉。

2016年11月28日,李政道研究所在上海交通大学正式成立。李先生曾说,这是最后为中国做的事,建立一个国际一流的研究所。

李政道不仅是一位享誉全球的大科学家,还是一位伟大的爱国者和杰出的社会活动家。他对养育了自己的中国充满了深厚的感情和眷恋,特别是在改革开放之初,他为推动中国科技和教育事业的改革发展做出了巨大贡献。比如,北京正负电子对撞机的建设、中美联合招考物理研究生项目(CUSPEA)的成功举办、博士后制度的建立、国家自然科学基金的成立等改革开放之初的重大战略举措,都与李政道的建议直接相关。关于这些“有形”的贡献,常被人们津津乐道。

其实,除了诸多“有形”的报国义举之外,李政道在当代中国还有“无形”的深远影响:在改革开放之初的特殊历史阶段,李政道在国内的一系列建议、谈话和演讲,在社会上尤其是在科技界和教育界发挥了科学启蒙、思想启蒙的作用,其坚持不懈的持续报国之举也堪称海外华人报国典范。

1972年9月,阔别祖国26年的李政道以美籍华人、诺贝尔奖得主的身份第一次回国,受到周恩来总理的接见。1974年5月,李政道第二次回国,并于5月30日受到毛泽东的接见。这是李政道在“文革”期间仅有的两次回国。

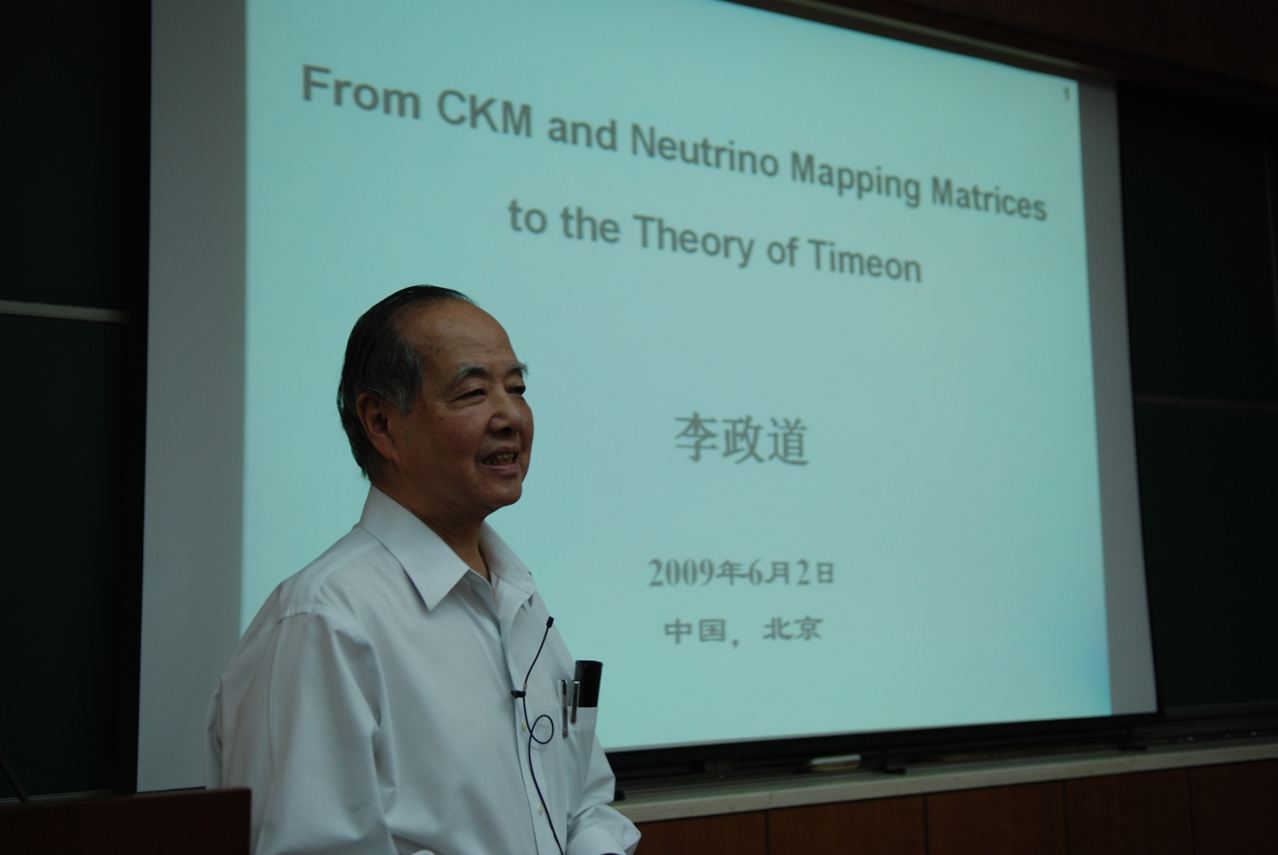

1978年党的十一届三中全会后,政治的春天带来了中国科学与教育事业发展的春天。1979年春,李政道应邀回国讲学,为国内物理学界“补课”,主讲《粒子物理学》和《统计力学》两门课,听课者是从全国赶来的数千名科研人员、大学教师以及研究生,持续近两个月。这件事因时机特殊、各方高度重视、持续时间长、受众面广、讲学效果好等,所以影响非常大。邓小平在授课期间的4月15日,专门安排接见了李政道,赞赏李政道回国讲学。邓小平说,“大家都反应你讲的很好,反响很强烈”。李政道的这次回国讲学之旅,对于形成重视科学和教育的良好氛围,发挥了很好的作用。也正是这次回国讲学,开启了李政道在改革开放后的持续回国报国之旅。

1980年代,李政道几乎每年回国一到两次,大多数时候回国停留时间都超过一个月。在有限的回国时间里,李政道的日程总是满满,他不仅在有关科教事业发展的重大问题上向中国领导人建言献策,而且在全国各地不同层面宣讲自己对于科学技术、科教事业改革发展的看法、观点和思想。鉴于李政道的地位和影响,国内媒体都乐于报道他的建议、讲学、演讲内容,媒体上都有广泛的报道。应当说,李政道在国内发表的一系列看法、观点和思想及其广泛传播,开阔了人们的视野,触动了人们思想观念的改变,契合了改革开放的时代需要,真正起到了科学启蒙、思想启蒙的作用。

李政道的研究领域很宽,在量子场论、基本粒子理论、核物理、统计力学、流体力学、天体物理方面的工作也颇有建树。

1949年与罗森布拉斯和杨振宁合作提出普适费米弱作用和中间玻色子的存在。1951年提出水力学中二维空间没有湍流。1952年与派尼斯合作研究固体物理中极化子的构造。1954年发表了量子场论中的著名的'李模型'理论。

1957年与奥赫梅和杨振宁合作提出电荷共轭不守恒和时间不反演的可能性。1959年与杨振宁合作,研究了硬球玻色气体的分子动理论,对研究氦Ⅱ的超流动性作出了贡献。1962年与杨振宁合作,研究了带电矢量介子电磁相互作用的不可重正化性。

1964年与瑙恩伯合作,研究了无(静止)质量的粒子所参与的过程中,红外发散可以全部抵销问题,这项工作又称李-瑙恩伯定理。20世纪60年代后期提出了场代数理论。70年代初期研究了CP自发破缺的问题,又发现和研究了非拓扑性孤立子,并建立了强子结构的孤立子袋模型理论。70年代后期和80年代初,继续在路径积分问题、格点规范问题和时间为动力学变量等方面开展工作;后来又建立了离散力学的基础。

在海外华人世界,李政道身体力行报效祖国,堪称典范。1980年代,很多华裔科学家积极向中国领导人建言献策,发挥了很好的作用。但这其中也存在不少问题,最大的问题是华裔科学家建言献策的适用性、可行性问题。

1980年10月,著名科学家、中国科学院副院长钱三强收到时在美国访学的中国物理学家周光召的来信,周光召在信中谈及了华裔科学家莫伟对海外华人科学家的一些看法:“莫伟找我谈了三次,谈了一些情况和意见,他意思是希望我把这些意见转告国内……他说有些美籍华人随便向中国领导提意见,有些人不了解中国情况,有些人有私心,中国政府不要轻信他们……莫讲据他看只有李和杨没有私心,热情希望把中国事情搞好,但不幸他们意见不一致。”从莫伟的话中,我们可以看出,一些华裔科学家在向中国政府建言献策时,要么不了解中国情况,要么提建议很随便,要么可能存有“私心”,而莫伟则是充分肯定了李政道和杨振宁——尽管他们意见不一致,认为他们“没有私心”。莫伟与李、杨二人并无关系,因此,他的话应当是可信的。

2006年11月,在庆祝李政道先生八十华诞的集会上,与李政道有了极深交往的原中国科学院院长、中国科协主席周光召先生在发言中说:“更让我感动的是在所有我认识的华裔科学家中,他是非常爱国的,他为推动中国科技事业的发展做了很多实际贡献……他是以实际行动来促进中国科学技术发展,他实实在在的为此做了很多很多的实事。尤其让我感到敬佩的是政道从来不对中国发展中的一些事情说三道四,总是从正面的角度来帮助、来推动中国科技的发展,这是十分可贵的。”从李政道对中国科教事业的现实影响的角度来看,周光召先生的评价是恰如其分的。

原中国工程院院长、中国科协主席朱光亚先生也曾对李政道有过评价:“政道每次回国都是这样不遗余力地为祖国做着各种事情。他常常与我和其他朋友们讨论他对某些问题的看法,每次提出重大建议前,他都征求我们的意见。一旦付诸行动,他就全身心投入,力求实效。政道敏锐的洞察力、独到的见解、充沛的精力和执着的精神,令我十分敬佩。我深切地感受到他热爱祖国、真诚回报祖国的赤子之情。就像他曾经对我说的,平生最大的心愿和安慰就是能够为祖国做点有益的事情。”

作为海外华裔科学家,做一件有益于祖国的事不难,持续不断为祖国做贡献则很难,数十年义无反顾迎难而上为祖国发展做贡献则难上加难,需要超越常人的使命感与担当精神。李政道就是后者,他数十年的赤子情怀与卓越贡献经受了历史和实践的检验,已载入史册。在改革开放进入新的历史阶段,在奋力建设科技强国的当下,如何充分发挥好海外华人华侨特别是优秀科技工作者的作用,是一个具有强烈现实意义的重大课题。李政道在中国科教事业改革发展中的特殊角色、作用和影响,或许会带给我们一些有益的启示。