航天时代•中国空间站•天舟一号货运飞船发射升空

2021-07-29 青野云麓

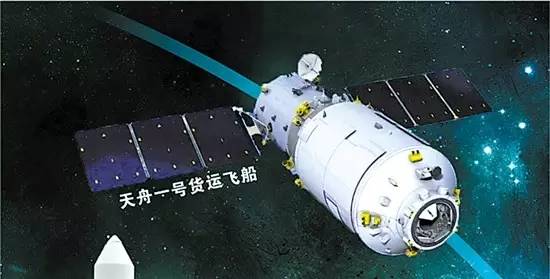

天舟一号,代号“TZ”,为中国自主研制的第一艘货运飞船,是向天宫二号进行货物运输的地面后勤保障系统,也是中国载人航天工程“三步走”战略计划中“第二步”的收官之作。

天舟一号于2017年4月20日发射,进入预定轨道;于2017年4月22日与天宫二号完成首次对接;于2017年9月22日完成任务,进入大气层烧毁。

天舟一号宣告了中国航天迈进“空间站时代”,对于实现不懈追求的航天梦具有十分深远的意义。

运行历程

2011年4月25日,“腾讯杯中国载人空间站名称征集活动”发布暨启动仪式在人民大会堂隆重举行,对中国货运飞船进行命名征集工作。

2011年10月31日,货运飞船名称确定为“天舟一号”。

2015年3月6日,中国全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平发言表示,计划在天宫二号发射后,将发射天舟一号货运飞船,为天宫二号补给物资。

2017年1月12日,天舟一号货运飞船出厂评审会召开,天舟一号通过出厂评审工作。

2017年2月5日,天舟一号按流程完成出厂前研制工作,并从天津港启程运送。

2017年2月13日,天舟一号运达海南文昌航天发射场,开展发射场区总装和测试工作。

2017年4月17日,天舟一号与长征七号遥二运载火箭组合体转运至发射区,并完成总装测试等技术区各项工作。

2017年4月18日,天舟一号举行最后一次全区合练工作。

2017年4月19日,执行天舟一号发射任务的长征七号遥二运载火箭进行加注推进剂工作。

2017年4月20日,搭载天舟一号货运飞船的长征七号遥二运载火箭,在中国文昌航天发射场点火发射,进入预定轨道。

2017年4月22日,天舟一号与天宫二号完成首次对接工作,形成组合体,并关闭交会对接设备,进行对接通道复压和检漏,以及设置组合体运行状态。

2017年4月27日,天舟一号与天宫二号完成首次推进剂在轨补加试验工作。

2017年6月19日,天舟一号完成与天宫二号的绕飞和第二次交会对接试验工作。

2017年6月21日,天舟一号与天宫二号组合体分离,开始独立运行。

2017年9月12日,天舟一号完成了与天宫二号空间实验室的自主快速交会对接试验。

2017年9月22日,天舟一号完成空间实验室阶段任务及后续拓展试验,在地面遥测指令的控制下,轨道高度不断下降受控离轨,进入大气层烧毁。

任务内容

1、补给空间站的推进剂消耗,空气泄漏,运送空间站维修和更换设备,延长空间站的在轨飞行寿命;

2、运送航天员工作和生活用品,保障空间站航天员在轨中长期驻留和工作;

3、运送空间科学实验设备和用品,支持和保障空间站具备开展较大规模空间科学实验与应用的条件。

技术保障

关键技术

1、力学环境测量系统。飞行器结构撞击智能感知与定位功能,能够进行全飞行时段的综合力学环境监测,不只包括传统的振动、冲击、噪声环境,还可以在第一时间感知到太空垃圾撞击的位置和受损程度,甚至还能检验飞船结构设计、货物装载合理性,为在轨损伤修复和结构优化设计提供帮助。

2、网络交换技术。首次利用在地面通信中已经十分成熟的网络交换技术,在突破了分路汇聚技术、网络芯片的单粒子防护技术、网络协议的航天工程化应用等多项技术难点后,成功构建了一个标准化的、高速的、大容量的开放性网络平台。

3、相测量子系统。首次利用北斗导航星座的相对测量子系统的扩展性和通用性更高、定位更连续稳定,不仅确保了与“客户”天宫二号首次交会对接的自主可控,安全性大大提高;新增的整秒脉冲输出功能,为全船的相关设备提供了高精度的时间基准,确保了统一步调、货物准时送达。

技术突破

1、天舟一号首次在轨实施了飞行器间推进剂补加,天宫二号圆满实施了中国首次推进剂在轨补加,并开展了多次推进剂补加试验,为中国空间站组装建造和长期运营扫清在能源供给问题上的最后障碍。

2、首次以天基测控体制为主实施飞行控制,将原本在地面或海上的测量系统“搬”到了天上,实现了对航天器在轨飞行的关键事件的全程跟踪,有效降低了人力物力财力等成本。

3、首次大规模使用了七大类国产新研核心元器件,加速实现了元器件的自主可控,将未来空间站建设的关键命脉牢牢握在手中。

4、首次开展全自主快速交会对接试验,极大提升了工程建设的安全水平和空间站的整体效能。

5、首次搭载了多项空间应用与技术试验载荷,所搭载的几十台载荷设备在轨表现良好,在轨开展十余项载荷试验。

6、首次实施主动离轨受控陨落,既避免自身成为太空垃圾,又避开离轨过程中的不可控因素,为打造洁净、安全的太空环境作出贡献。

任务意义

天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室成功完成首次推进剂在轨补加试验,标志天舟一号飞行任务取得圆满成功,突破和掌握推进剂在轨补加技术,填补了中国航天领域的空白,实现了空间推进领域的一次重大技术跨越,为中国空间站组装建造和长期运营扫清了能源供给上的障碍,使中国成为世界上第三个独立掌握这一关键技术的国家。