航天时代•中国空间站•实现太空行走的神州六号

2021-07-20 青野云麓

神舟七号,简称“神七”,为中国载人航 第二阶段。

神舟七号于2008年9月25日发射升空,进入预定轨道;于2008年9月27日进行出舱活动,完成中国人首次太空行走;于2008年9月28日进入返回程序,返回舱安全着陆于内蒙古预定区域,完成载人航天飞行任务。

神舟七号载人航天飞行实现了航天员出舱活动和小卫星伴飞,成功完成了多项技术试验,开启了中国的新篇章。

运行历程

2008年6月16日,神舟七号及运载火箭在垂直装配厂房进行吊装工作。

2008年6月18日,神舟七号及运载火箭,“神箭”和“神舟”在垂直装配厂房对接装配工作。

2008年7月10日,神舟七号从北京空运抵达酒泉卫星发射中心,并转运至载人航天发射场总装测试厂房,进行组织及测试工作。

2008年7月18日,神舟七号在载人航天发射场飞船整装测试大厅进行三舱对接工作。

2008年7月28日,神舟七号进行飞船系统测试工作。

2008年8月5日,执行神舟七号发射任务的长征-2f运载火箭抵达载人航天发射场。

2008年8月27日,神舟七号进行扣装整流罩工作。

2008年8月28日,神舟七号载人飞船和长征-2f火箭进行组装工作。

2008年9月20日,神舟七号、长2F火箭和逃逸塔组合体垂直转运至发射区。

2008年9月22日,发射区对神舟七号及运载火箭进行了各项功能检验和系统间接口检查。

2008年9月23日,神舟七号完成发射场区最后一次船箭地联合检查。

2008年9月25日,长征二号F型运载火箭点火,神舟七号在酒泉卫星发射中心升空,在预定轨道运行。

2008年9月26日,神舟七号完成变轨工作,进入高度约343千米的圆型轨道,并准备实施空间出舱活动。

2008年9月27日,神舟七号航天员进行出舱活动,完成中国人首次太空行走,并释放了伴飞卫星,伴飞卫星对飞船进行了摄像和照像工作,舱内航天员与北京飞控中心进行了天地通话。

2008年9月28日,神舟七号进入返回程序,返回舱安全着陆于内蒙古预定区域,完成载人航天飞行任务。

2008年10月1日,神舟七号返回舱开舱暨搭载物交接仪式举行。

飞行任务

飞行计划

1、神舟飞船将从中国酒泉卫星发射中心载人航天发射场发射升空,运行在高度约343千米的近圆轨道。

2、飞船运行期间,2名航天员进入轨道舱,分别穿着中国研制的“飞天”舱外航天服和从俄罗斯引进的“海鹰”舱外航天服进行出舱活动准备,其中1名航天员出舱进行舱外活动,回收在舱外装载的试验样品装置。

3、出舱活动完成后,飞船将释放一颗伴飞卫星;同时进行“天链一号”卫星数据中继试验。

4、神舟七号飞船完成预定飞行任务后,将返回内蒙古中部地区的主着陆场。

任务目的

神舟七号主要目的是为了实施中国航天员首次空间出舱按计划活动,突破和掌握出舱活动相关技术;同时,开展卫星伴飞、飞行数据终计划等空间科学技术实验。

任务特点

1、技术跨度大,航天员由舱内活动转向舱外活动,这是载人航天技术的一个重大跨越。实现出舱活动必须突破飞船其他舱的吸附压,载人航天服的微机电,航天出舱活动的地面模拟训练的一系列关键技术,需要完成舱外航天服等的研制。在只进行了两次载人航天飞行之后,我们就实施航天出舱活动,这在技术上的跨度是很大的。

2、任务风险大。本次任务除了存在发射和回收这两个风险高度的出舱外,还增加了航天员出舱这个高风险的时段,主要表现是航天员的出舱活动的顺序很难在地面进行完全全过程的真实的模拟训练。部分新研产品和新技术是首次进行飞行验证。此外,这一次也是神舟飞船第一次载三个人的满负荷的飞行,这些都增加了飞行任务的风险。

3、航天员自主工作能力强。这次飞行任务当中,航天员要在轨对舱外服务进行组装测试;在失重环境中操作时间长,强度大,自主性强,与前两次载人航天飞行任务当中航天员的操作相比有质的差别;因此可以说航天员的操作质量直接关系到这次的任务成败。

4、实施难度大。为了满足航天员出舱活动的要求,飞行产品技术状态发生了较大的变化,飞船进行了227项的变化,火箭进行了36项;必须确保舱外航天服和飞船其擦藏的安全可靠,航天员的各项操作要准确无误,测控通信要连续地稳定,飞行控制要及时准确;其对航天员的素质,对飞行产品,对地面支持保和飞行任务的组织指挥控制,都提出了更高的要求。

5、参试系统庞大。神舟七号任务为了保证航天员的出舱活动阶段的测控的连续,增加了测控船和境外地面测控站;并首次进行了中计飞行的数据传输实验,构成了陆海空天的立体参试体系。飞船测控和航天员的搜救就动用了9艘船舶,30多架飞机。

飞船组成

神舟七号共有四个部分组成,分别为气闸舱、轨道舱、返回舱、推进舱。

轨道舱

位于飞船前段,通过舱口与后面的返回舱相通,外形呈圆柱形,是宇航员在太空飞行期间的生活舱、试验舱和货舱,比返回舱宽敞,可以安放大量实验仪器和生活物资,是航天员进行科学实验、生活起居的空间。

返回舱

直径达2.5米,位于飞船中部,是飞船的控制中心,因而必不可少。通常采用无翼的大钝头旋转体,这种简单外形,具有结构简单、工程上易于实现等特点,其为密闭结构,前端有舱门,供航天员进出轨道舱使用。舱内设置了可供3名航天员斜躺的座椅,座椅前下方设有仪表盘和控制手柄、光学瞄准镜,还装有通信设备等最必需的设备。

推进舱

紧接在返回舱后面,通常安装推进系统、电源、气瓶和水箱等设备,起保障和服务作用,即为飞船提供动力,进行姿态控制、变轨和制动,并为航天员提供氧气和水。推进舱的两侧还装有20多平方米的主太阳能电池翼。

过渡段

位于飞船顶部,用于与其它航天器对接或空间探测。

测控通信

神舟七号测控通信动用了5条远洋测量船,其中,远望五号、远望六号船是首次参加航天测控任务的新船,远望一号和远望二号船是旧船。

参加任务的测控站,为5个固定测控站,2个活动测控站;位于主着陆场的活动测控站将首次为测控通信系统提供支持,承担伴飞卫星的测控通信任务。

中国国外的测控站则在神五、神六时使用的纳比米亚站、马林迪站和卡拉奇站的基础上,增加了一个智利的圣地亚哥站,共计4个中国国外测控站。

着陆场地

主着陆场位于内蒙古苏尼特右旗以西地区,(60×60)平方千米见方的区域,其外围还有一个应急扩大区,范围扩大到170千米。

副着陆场位于酒泉卫星发射中心的东南部分,其正常区域范围和扩大区域范围与主着陆场相当。

应急着陆区分为四块。一是火箭上升段,上升段应急着陆区有两块,分为陆上应急着陆区和海上应急着陆区。陆上应急着陆区分为一号责任区、二号责任区和三号责任区,长度将近1860千米;海上也设有三个应急降落区,分A区、B区和C区,其中A区长900多千米,B区长600多千米,C区长近400千米,宽度都是100千米。

运行段也有两块应急着陆区,一块位于中国国内,为应急着陆区,第二块于中国国外,共计七个应急着陆区,这七个应急着陆区分别在澳大利亚、北非、北美、南美等地区。

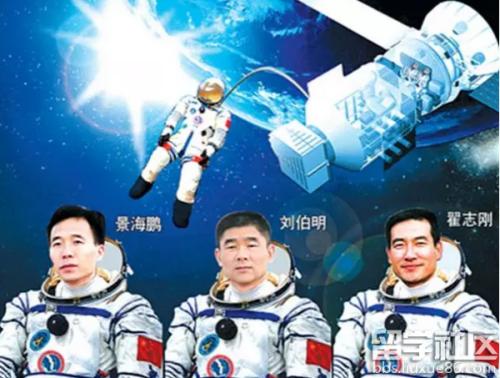

飞行乘组

神州七号飞行乘组为翟志刚、刘伯明、景海鹏。

翟志刚

翟志刚,男,1966年10月出生于黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。大学文化、双学士学位。1985年6月入伍,1989年毕业于空军第三飞行学院,曾任空军航空兵某师战斗机飞行员,飞过歼七、歼八等机种,安全飞行950小时,被评为空军一级飞行员。1998年1月正式成为中国首批航天员,2003年曾入选中国首次载人航天飞行航天员梯队。现为中国人民解放军航天员大队特级航天员。

2008年9月25日至27日的神舟七号飞行任务中,担任飞船指令长,是第一位出舱活动的中国人。2018年1月,被中宣部授予“时代楷模”荣誉称号。

2021年6月16日,神舟十二号载人飞船飞行乘组宣布,翟志刚为备份航天员。

刘伯明

刘伯明,男,汉族,籍贯黑龙江依安,中共党员,硕士学位。1966年9月出生,1985年6月入伍,1986年加入中国共产主义青年团,1990年9月加入中国共产党。曾任空军航空兵某师某团中队长,安全飞行1050小时,被评为空军一级飞行员。1998年1月,刘伯明正式成为中国首批航天员。2005年6月,入选神舟六号飞行任务备份乘组。2008年9月,执行神舟七号飞行任务,同年11月,被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号,并获“航天功勋奖章”。2018年进入北京理工大学攻读博士学位。2019年12月入选神舟十二号飞行任务乘组。

现为中国人民解放军航天员大队特级航天员,正师职,少将军衔。。

北京时间2021年6月17日9时,神舟十二号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波3名航天员送入太空。6月17日18时48分,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱,标志着中国人首次进入自己的空间站。7月4日,航天员刘伯明出舱。

景海鹏

景海鹏,男,汉族,1966年10月24日出生,山西运城人。1985年6月入伍,1987年9月入党,现为中国人民解放军航天员大队特级航天员,少将军衔,2018年博士毕业于西安交通大学。曾任空军某师某团司令部领航主任,安全飞行1200小时,被评为空军一级飞行员。

2018年1月,被中央宣传部授予航天员群体“时代楷模”荣誉称号;12月18日,党中央、国务院授予景海鹏同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评三巡苍穹的英雄航天员。31677部队副部队长。

运载物品

2008年10月1日,神舟七号返回舱开舱暨搭载物交接仪式举行,主要包括:

1、“飞天”舱外航天服手套;

2、出舱航天员展示的手绣五星红旗;

3、固体润滑材料试验装置;

4、三面由健在老红军老将军签名的三面中国工农红军军旗。

5、两岸民众祝福录音U盘、丝质中国地图、江西三清山濒危植物物种等。

技术突破

神舟七号在方案设计、系统研制过程中,进行了多项关键技术的攻关和突破:

1、气闸舱与生活舱一体化设计技术。轨道舱进行了全新的设计,兼作航天员生活舱和出舱活动气闸舱,增加了泄复压控制功能、出舱活动空间支持功能、舱外航天服支持功能、出舱活动无线电通信功能、舱外活动照明和摄像功能、出舱活动准备期间的人工控制和显示功能等。

2、出舱活动飞行程序设计技术。在出舱活动飞行程序设计上,考虑运行轨道、地面测控、能源平衡、姿态控制、空间环境适应性等多种约束条件,通过合理、优化配置飞船的资源,设计出具备在轨飞行支持出舱活动的程序平台。在此基础上,根据航天员的生理条件、舱外航天服的工作状态,进行飞行期间的航天员操作项目编排并生成船上的自动控制程序,使飞船自动控制与航天员手动操作项目匹配、协调。

3、中继卫星数据终端系统设计及在轨试验设计技术。神舟七号装载了我国中继卫星系统的首个用户数据终端系统,进行了国内首次天地数据中继系统数据传输试验。

4、航天产品国产化技术与应用。对部分关键器件、组件采用了国产化产品,对于促进航天科技,带动我国相关科学技术进步,发展自主创新型科技具有重要意义。

5、载人飞船3人飞行能力设计与应用技术。按照3人人体代谢指标设计、配置了环境控制设备,提供可容纳3名航天员生活和工作空间,设计了3人指挥、操作、协同关系程序。

6、伴飞卫星释放支持及分离安全性设计技术。为伴飞卫星提供了释放平台和释放能力,解决了伴飞卫星释放后对飞船的安全性影响问题。

太空实验

1、航天员出舱活动。目的是突破和掌握航天员出舱活动相关技术。

2、伴飞卫星试验。按计划,航天员出舱活动结束后,会释放伴飞卫星,围绕轨道舱进行伴飞试验,这个试验的目的是试验和验证卫星在轨释放技术和伴随飞行技术。

3、开展固体润滑材料和太阳电池基板材料外太空暴露试验。目的是研究外太空环境引起材料特性衰变、改性的机理和探索用于提高航天设备中机械运动部件固体润滑材料性能的技术途径。

4、卫星数据中继试验

任务意义

神舟七号载人飞行任务,不单单代表了这个技术本身的发展,同时也代表了整个国家科技的、经济的一个综合实力,更多是一种实力的展示,它让世人更加得会看到中国航天事业的发展。(中国航天员杨利伟 评)

通过神舟七号的发射和飞行试验,中国将突破航天员出舱活动的重大关键技术,为下一步空间站的建设奠定技术基础。(新华网 评)