新华社二月国外科技新动态汇总(三)

2018-2-9 青野云麓

自我修复蛀牙再生

对于牙医来说,蛀牙是一道难题。为了挽救牙齿,他们必须进一步破坏它。目前,治疗蛀牙的主要方式是挖掉腐败的地方,然后用金属、聚乙烯或是玻璃胶填补蛀坑。

但如果不在牙齿上钻孔,而是用合成材料修补牙齿,牙医是否可以诱导牙齿实现自我生长呢?近日,英国伦敦国王大学生物工程学家Paul Sharpe和同事发现了一种在小鼠身上实现这一目标的方法。

Sharpe推测,通过让牙髓中的干细胞活动起来,可以显著提高牙齿的自然愈合能力。此前的研究已经表明,Wnt信号通路—— 一种参与细胞—细胞交流的串联分子,对修复皮肤、肠道和大脑等组织和身体很多部分非常关键。Sharpe想要知道:这个信号通道对于牙齿自我修复过程是否同样重要?

若如此,那么让损伤牙齿接触可刺激Wnt信号通路的药物或能同样增大牙髓中的干细胞活性,从而让牙齿拥有通常仅见于植物、蝾螈和海星等物种的“可再生超能力”。

为了验证这一想法,Sharpe和同事在小鼠的磨牙上钻了孔,模仿蛀牙。然后,他们把小胶原海绵(由在牙本质中发现的同样蛋白质制成)浸入各种可刺激Wnt信号的药物中,包括一种叫作tideglusib的药物,该成分在临床试验中被用于治疗阿尔茨海默氏症和其他神经系统疾病。科学家随后将这些浸过药物的胶原海绵放置在被凿穿的小鼠磨牙处,并将其缝合住,然后等待4~6周。

结果表明,与那些未经治疗的小鼠或是仅填充未浸泡过药物海绵的小鼠,抑或是与传统的牙齿填充物相比,经过这些药物治疗的牙齿能够显著产生更多的牙本质。在大多数情况下,这种技术能让小鼠的牙齿恢复到以前未受损的状态。“这是一种非常完善的修复。”Sharpe说,“当新旧牙齿合在一起时,你几乎看不到痕迹。这最终或会成为牙科领域的首选常规药物疗法。”

美国哈佛大学教授、生物工程学家David Mooney并未参加此次实验,但他也研究了愈合牙齿的新方法。他表示,相关发现给他留下了深刻的印象。“这不仅对科学家是重要的,而且具有重要的实践优势。”

人类祖先可能不像猩猩那样行走

直立行走是人类进化中重要一步,那人类祖先刚开始是怎样行走的?一项国际研究说,与人类“近亲”黑猩猩、大猩猩利用指背行走不同,人类祖先可能没经过这个阶段,而是从四肢行走直接进化到双足行走。

黑猩猩、大猩猩在行走时,会用手掌指关节背侧面着地,支撑前部体重。由于它们是人类的“近亲”,有观点认为人类也曾从与它们共同的祖先那里遗传了这种行走方式,经历这一阶段后才进化到直立双足行走,这称作指背行走假说。

研究人员利用计算机断层扫描技术,分析了黑猩猩、大猩猩从新生儿到成年的大腿骨骼形成过程等,发现它们的指背行走方式也有着显著不同,这是从共同祖先分化为两个物种后才各自形成的,这与指背行走假说不符。

研究小组还分析了人类祖先的化石,综合考虑各方面证据后认为,人类祖先可能没有经历过指背行走阶段,而是直接从四肢行走进化到双足行走。这对于解释人类直立双足行走的起源是非常重要的发现。相关论文已发表在新一期英国学术刊物《科学报告》上。

小鼠实验揭示避免身体失衡的脑区

美国一项动物实验揭示,一个被称为“前庭外侧核”的脑区能在身体快要失衡时马上调节肌肉和关节,稳定住重心,对保持身体平衡发挥了重要作用。

此前科学界认为,多个脑区参与保持身体平衡,但对哪个区域负责在失衡后马上做出反应不太清楚。新一期美国《细胞报告》杂志刊登的这项研究说,小鼠实验显示,脑干中的前庭外侧核有这个功能。

研究人员让小鼠在平衡木上行走,然后摇晃平衡木,观察小鼠的反应。结果发现,小鼠身体快要失衡时,会伸出一个爪子拓宽脚间距,以便稳定重心,接着会调节一些关节和肌肉,将自己拉回到平衡木中间。

对小鼠大脑的监测还显示,当它们在平衡木等狭窄路面行走时,前庭外侧核区域会活跃起来;相反在容易保持平稳的路面行走时,该脑区则处于休眠状态。而如果因大脑受损等原因,前庭外侧核无法发挥作用,小鼠就难以保持平衡。

科研人员表示,人类身体也会在地铁列车突然启动等情况下做出类似反应,以保持站立状态。这项研究表明,这些反射性动作是在大脑中前庭外侧核指导下进行的,这个脑区对维持身体平衡有重要作用。

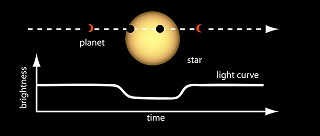

葫芦娃”星系是寻找系外生命绝佳地

还记得去年名噪一时的“葫芦娃”星系吗?据美国国家航空航天局(NASA)官网5日消息,一个国际科研团队让地面和空间望远镜协作,对距地球仅40光年远、包含7颗地球大小行星的TRAPPIST-1行星系统进行了调查。最新研究证实,TRAPPIST-1是太阳系外最适合寻找外星生命的地方。相关论文发表于《天文学和天体物理学》杂志。

TRAPPIST-1以智利的“凌星行星和星子小型望远镜”(TRAPPIST)命名,该望远镜2016年2月发现了其内两颗行星,随后,其他望远镜发现了另外5颗行星。

现在,科学家利用NASA斯皮策望远镜和开普勒望远镜的数据,更精确计算出了这些行星的密度,并通过复杂模拟,确定该星系的7颗行星主要由岩石构成。有些行星中水的质量约占行星总质量的5%,是地球海洋质量的250倍。TRAPPIST-1行星中至少有4颗拥有温带气候,这或许预示着其上存在海洋、湖泊或河流。当然,水在行星上的存在形式,取决于行星从母恒星(质量仅为太阳的9%)获得多少热量,最靠近恒星的更可能是水蒸汽;距离较远的则可能是冰。

分析结果显示,TRAPPIST-1e在尺寸、密度以及从母恒星接收的光能量方面,最像地球。此外,至少3颗(d、e和f)行星似乎并不像太阳系的气体巨行星那样拥有富含氢气的大气。氢气是一种温室气体,会使近距离行星变得炎热而不宜居。据哈勃望远镜2016年的观测,也未发现c和d有氢气大气,表明这些行星或许拥有类似地球、金星和火星那样更稠密的大气。而行星g大气中的氢含量还需更多观测来确定。

上述研究为NASA计划于2019年发射的詹姆斯·韦伯太空望远镜铺平了道路,韦伯将深入探索这些行星的大气层,寻找更重的二氧化碳、甲烷、水和氧气等,进一步揭示其上是否存在生命。

终端脑神经有新功能

日本理化学研究所的一个研究小组利用斑马鱼进行试验,发现终端脑神经可控制脊椎动物对二氧化碳的规避行为。此前,科研人员对其生理功能不甚了解。

当动物感受到其生命受到威胁时,往往会采取规避行为。小型热带鱼斑马鱼的幼鱼具有通体透明、小型大脑、明确且典型的行动等特点,非常适用于研究动物规避行为的神经回路。以前的实验已发现,斑马鱼的触觉、听觉、视觉受到威胁刺激后会出现逃避行为,但对其受化学物质刺激采取的逃避行为尚不知晓。

化学感觉是多数动物寻找食物、认知配偶以及规避危险等维持个体生存和保存种族所必须的。它们将化学物质中的二氧化碳浓度上升作为危险信号,并作出相应的规避行为。有报告称,对线虫、蝇、鼠等各种动物模型的研究发现,这些动物拥有二氧化碳感知器及二氧化碳信息传达神经回路,但至今为止还不了解鱼类如何对二氧化碳进行响应。

研究小组此次用二氧化碳刺激斑马鱼幼鱼,引起了斑马鱼明确的规避反应。通过钙成像法分析发现,除嗅觉系统、三叉神经系统、缰核—脚间核神经系统之外,终端脑神经(终神经)也出现了强活性反应。当去除终神经和三叉神经之后,斑马鱼对二氧化碳刺激的应答反应消失。这意味着从终神经至三叉神经的神经回路参与了动物的规避行为。

研究小组今后将对终神经如何处理二氧化碳刺激信息的机理进行分析,以期阐释包括人类在内的脊椎动物借助终神经实行规避行为的神经基础。

研究成果将于近期刊登在美国《细胞报告》杂志上。