曾庆存:大气人生抒远志

2020-1-13 青野云麓

1月10日,国际著名大气科学家、中国科学院院士、中科院大气物理研究所(以下简称中科院大气所)研究员曾庆存站在了人民大会堂的领奖台上,从国家主席习近平手中接过了“2019年度国家最高科学技术奖”的荣誉证书。他用一生执着,为数值天气预报和气象卫星遥感做出了开创性和基础性的贡献,为推进大气科学和地球流体力学发展成为现代先进学科做出了关键性贡献,并密切结合国家需要,为解决军用和民用相关气象业务的重大关键问题做出了卓越功绩。

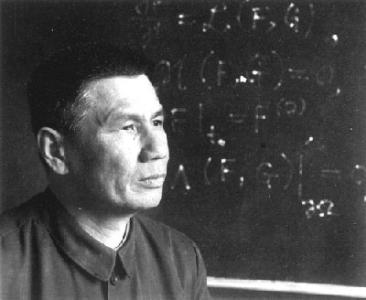

“堂堂七尺之躯,有骨头,有血肉,有气息,喜怒哀乐,激昂与敬慕,成功与挫败,苦难与甘甜,人皆有之,我也一样,老百姓一个。”这是曾庆存的自述。出生于1935年的曾庆存,今年已是85岁高龄。耄耋之年,依然精神矍铄、风度翩翩,作为中国科学院院士的他仍奋战在科研一线。

一张办公桌,三把椅子,靠墙一张长沙发配茶几,书柜里放满了各类书籍文献:简单干净的办公室“述说”着主人多年来的故事。

一场晚霜 一生志向

曾庆存出生在广东省阳江县一个贫困的农民家庭。“小时候家贫如洗,拍壁无尘。双亲率领我们这些孩子力耕垅亩,只能过着朝望晚米的生活。深夜劳动归来,皓月当空,在门前摆开小桌,一家人喝着月照有影的稀粥——这就是美好的晚餐了。”这是曾庆存在《院士自述》中的一段话。

谈到自己的启蒙老师,曾庆存说“毫无疑问是自己的父亲”。没正式读过书的父亲深知读书的重要性,他让两个儿子一边务农一边读书。在父亲的教导下,这个家庭培养出两位科学家:一位是曾庆存,另一位是他哥哥曾庆丰——我国著名地质学家。

新中国成立之初,我国急需气象科学人才。彼时,曾庆存正在北京大学物理系读书。1954年发生的一件事让他印象深刻。“一场晚霜把河南40%的小麦冻死了,严重影响了当地的粮食产量。如果能提前预判天气,做好防范,肯定能减低不少损失。”

经历过饥饿的曾庆存深深地体会到天气和气候对农业收成和人民生活的重大影响。所以,当北大物理系安排一部分学生去学习气象学专业时,他欣然服从。

谁能想到,这次抉择成了他人生的转折点。

当时,大学即将毕业的曾庆存到中央气象台实习时,看到气象预报员们废寝忘食地守候在天气图旁进行分析判断和发布天气预报。但由于缺少精确计算,做天气预报往往只能是定性分析判断和凭经验做预报,心里没有把握。

曾庆存看在眼里,记在心上,他下决心要研究客观定量的数值天气预报,提高天气预报的准确性,增强人类战胜自然灾害的能力。

矢志不渝 “算计”天气

在苏联科学院留学期间,曾庆存的导师——国际著名气象学家、苏联科学院通讯院士基别尔给他选了一道理论分析困难、计算极其复杂的世界著名难题作为他的论文题目,即应用斜压大气动力学原始方程组做数值天气预报的研究。

天气预报的方程属于流体力学范畴,是世界上最复杂的方程组之一。时至今日,超级计算机计算能力的“考核指标”之一,还是能否做天气预报。

曾庆存决定一试。他冥思苦想,几经失败,终于从分析大气运动规律的本质入手,想出了用不同方式分别计算不同过程的路径,一试成功,最后只用了很少的计算机机时就把论文做完了。

“曾老师提出的方法叫做‘半隐式差分法’。”中科院院士王会军说,该方法是世界上首个用原始方程直接进行实际天气预报的方法,沿用至今。

随后,曾庆存还发展了“标准层结扣除法”和“平方守恒格式”等方法,这些方法至今仍是世界数值天气预报和气候预测的核心技术。

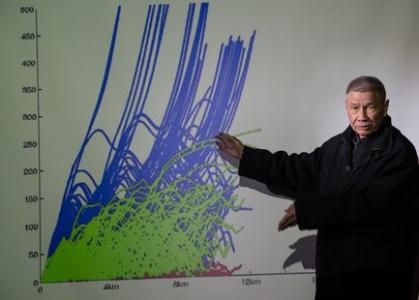

在此后的研究生涯中,曾庆存解决了大气遥感的基础理论问题,写出了国际上第一本系统讲述卫星遥感定量理论的专著,其提出的“最佳信息层”等概念和方法,是如今监测暴雨、台风等相应灾害的极为重要的手段;而求解“遥感方程”的“反演算法”,也已成为世界各主要卫星数据处理和服务中心的主要算法,得到了广泛应用。20世纪80年代后,数值天气预报被延伸至气候变化模拟和预测。

其实,退回几十年前,曾庆存研究的这些大气和地球流体力学以及数值天气预报中的基础理论问题,在当时看来是十分抽象和“脱离实际”的。可事实证明,它们对数值预报的进一步发展起到了极为重要的作用。正如中科院院士穆穆所说,曾庆存“特别重视基础研究,但同时也一直在思考如何将理论成果应用于气象预报,报效社会”。

身体力行 力挽狂澜

曾庆存不仅是一位优秀的科学家,还是一位杰出的科研工作领导者。1984年,49岁的曾庆存挑起了中科院大气所所长的大梁。那时正是大气所最艰难的一段时光。

中科院党组原副书记郭传杰还清楚地记得30多年前的一幕。当时,他来到中科院大气所调研。

在一间会议室里大家轮流发言。轮到曾庆存时,他说了这样一段话:“古有陶渊明,不为五斗米折腰。我也算是个知识分子,如果可以,我也可以不用折下我不那么高贵的腰。但是现在,我已经折得腰肌劳损了,还要继续折下去。我不能让老一辈科学家建设得这么优秀的研究所在我手里败下去。”

在担任所长的9年间,曾庆存终于在头批建设的国家重点实验室中争取到两个大气科学方面的名额,建成“大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室”和“大气边界层物理和大气化学国家重点实验室”;而后他又抓住契机,向发展中国家科学院成功申办了“国际气候与环境科学中心”。短短几年内,他所开创和领导的这几个机构便在国际上声名远扬,更成为我国大气科学基础研究的中坚力量。

言传身教 桃李天下

已在科学界赫赫有名的曾庆存,从未忘记自己来时的路。他常说:“如果没有国家的培养,我连大学都上不起。”

在中科院院士戴永久看来,曾庆存对学生极为慈爱。“我们很多学生都来自农村,第一次出国时,曾老师把所有的细节、注意事项都告诉了我们,就像是父亲对待要出远门的孩子一样。”

曾庆存为我国气象事业培养了一批又一批优秀人才,其中包括3位中科院院士、2位中国人民解放军少将、1位中国气象局副局长和不少学科带头人。

“当一名科学家,就要为国、为民、为科学。如果不为这些,就一定搞不好。”这句质朴的话,成为曾庆存一生都在践行的誓言。

曾庆存认为,预测未来一个月、一年,甚至几十年的气候,关系到国民经济建设方方面面,如夏季洪涝、冬季雾霾、农业规划、能源布局等,在全球气候变暖的背景下,气候预测愈显重要。

2019年,大气物理所举办了一场题为《气象预报的过去、现在与未来》的讲座,曾庆存是主讲人。他全程站立,告诉在场的200多名小学生我国气象预报的发展和成就,并回答了孩子们的提问。“从他们好奇的目光中,我看到了未来我们国家气象事业发展的希望。”曾庆存说。

曾庆存

曾庆存,男,1935年5月出生于广东省阳江市。中国科学院大气物理研究所研究员,国际著名大气科学家。1956年毕业于北京大学物理系,1961年在前苏联科学院应用地球物理研究所获副博士学位。回国后先后在中国科学院地球物理研究所和大气物理研究所工作,曾任大气物理研究所所长,中国气象学会理事长、中国工业与应用数学学会理事长。1980年当选中国科学院学部委员(院士),1994年当选俄罗斯科学院外籍院士,1995年当选发展中国家科学院院士,2014年当选美国气象学会荣誉会员(该学会最高荣誉),是全国劳动模范、全国先进工作者、第十三和十四届中共中央候补委员。曾庆存院士为现代大气科学和气象事业的两大领域——数值天气预报和气象卫星遥感做出了开创性和基础性的贡献,为国际上推进大气科学和地球流体力学发展成为现代先进学科做出了关键性贡献,并密切结合国家需要,为解决军用和民用相关气象业务的重大关键问题做出了卓著功绩。

2020年1月10日,获国家最高科学技术奖。