数穷天地,制作造化——张衡

2017-12-27 青野云麓

张衡(78年—139年),字平子。汉族,南阳西鄂(今河南南阳市石桥镇)人,南阳五圣之一,与司马相如、扬雄、班固并称汉赋四大家。中国东汉时期伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家、文学家,在东汉历任郎中、太史令、侍中、河间相等职。晚年因病入朝任尚书,于永和四年(139年)逝世,享年六十二岁。北宋时被追封为西鄂伯。

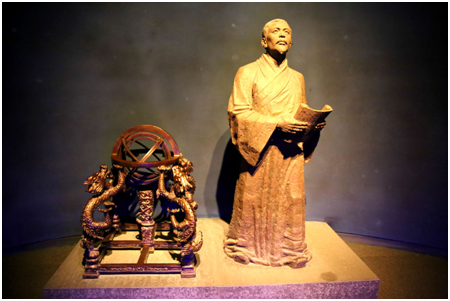

张衡为中国天文学、机械技术、地震学的发展作出了杰出的贡献,发明了浑天仪、地动仪,是东汉中期浑天说的代表人物之一。被后人誉为“木圣”(科圣),由于他的贡献突出,联合国天文组织将月球背面的一个环形山命名为“张衡环形山”,太阳系中的1802号小行星命名为“张衡星”。后人为纪念张衡,在南阳修建了张衡博物馆。

一、张衡——东方的亚里士多德

第一个将张衡作为中国古代著名科学家,全面系统地介绍给西方人并引起他们重视的是英国人李约瑟。李约瑟(1900—1995),英国著名科学家,剑桥大学教授,英国皇家学会会员,学术院院士。1942年,受英国皇家学会派遣,来中国援助战时科学与教育机构,在重庆建立中英科学合作馆。1946年,任联合国教科文组织自然科学部主任。1948年,返回剑桥,开始编写系列巨著《中国科学技术史》。1954年,他的煌煌巨著《中国科学技术史》第一卷出版发行,轰动了当时的国际学术界。书中将张衡在科学技术方面的成就,分章节系统地进行了介绍。

在地震学方面,李约瑟说:“中国在地震理论方面虽然并没有占领先地位,但是地震仪的鼻祖则是出自中国,这一点是无可置疑的,这是卓越的数学家兼天文学家、地理学家张衡的贡献。不少现代的西方地震学家如米尔恩、西伯格和贝尔拉格等都曾坦率地承认张衡在这一方面的巨大功绩。”制图学方面,李约瑟说:“中国的制图传统是由张衡的伟大著作所开创的,并且从未中断地一直继续到耶稣会传教士来到中国的那个时候。”“张衡似乎应当算是矩形网格座标的创始人”。

天文学方面,李约瑟说:“公元132年前后,张衡所制作的一些浑仪当中,有一个是借助于漏壶的恒压水头用水轮缓慢地转动的,这是第一座水运浑仪。”在木制机械方面,张衡巧妙利用差速齿轮的原理,制造了不论车行方向怎样变换.车上站着的木人的手却永远指着南方的指南车和计算行车里程的计里鼓车。1947年,英国科学家王彻斯特在研究了张衡的指南车之后盛赞说:“西方各国最近六十年才知道差速齿轮的道理,中国人民在一千多年以前就应用了。”李约瑟称赞说:“它是一切控制论机械的祖先之一。”张衡在机械学方面的另一个创举,就是制造的“水运浑天仪”和“瑞轮蓂荚”都使用了复杂的齿轮系统和自控装置。水运浑天仪不仅是最精密的天文仪器,也是世界上钟表的祖先,李约瑟评价说:“中国的浑天仪在长期的发展过程中,往往形式上是天文观测仪器,而本质上却是时钟装置。因为从张衡时代起,天文技术人员就一直想做出一种缓慢旋转的传动轮,以便达到与天上的周日视运动步调一致。”“这种仪器正是以巨型天文钟的形式,走在欧洲14世纪第一具机械钟的前面”。“中国天文钟的传统,似乎很可能是后来欧洲中世纪天文钟的直接祖先”。

基于西方急于对有着悠久历史、灿烂文化的神秘中华文明古国的了解,和李约瑟《中国科学技术史》全面系统的介绍,使得西方社会对张衡的了解从无到有,由浅入深,张衡的天才智慧和发明创造迅速征服了西方世界,在他们看来,张衡的丰功伟绩可与古希腊伟大的哲学家、科学家、教育家,在逻辑、教育、物理、政治、经济、艺术等方面都取得巨大成绩,被西方誉为“百科全书”的亚里士多德(前384—前322)相提并论,并称:张衡是东方的亚里士多德。

二 享誉世界的张衡地动仪

与中国隔海相望的日本,是一个多地震的国家,地震引起的山崩海啸、江河泛滥、房屋倒塌,给人类生命财产造成了极大的损失。日本学者为此从未间断对地震进行研究,试图对地震进行早期预测,将损失降低到最小程度。1880年,世界第一个地震学会在日本成立,学会邀请了现代地震学创始人英国人米尔恩。米尔恩在会上发表了重要讲话,他说:“人类历史上第一个地震仪是中国人张衡发明的。”

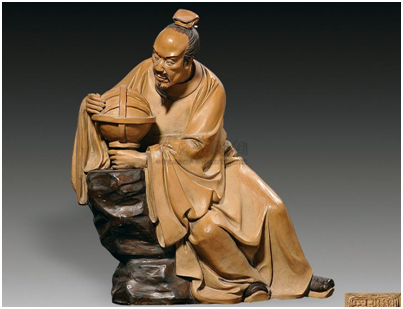

张衡发明的地动仪,用青铜铸造,形似酒尊,中间有都柱,仪表朝向八个方向有八个龙头,每个龙头下面,各有一蟾蜍张嘴对准龙口。仪器表面绘有篆文、鸟兽图案,其“牙机巧制”均隐藏在地动仪内部,如有地震发生,都柱就倒向震源方向,触发龙口中机关,使其将龙口内铜丸吐出,掉在蟾蜍嘴中,响声激扬,其他龙口则纹丝不动,观测人员就可知哪个方位发生了地震。精密的仪器,天才的发明,让日本学者对张衡佩服得五体投地,继而引发了研究张衡地动仪的热潮。

莪原尊礼、今村明恒、服部一三等众多日本地球物理学者,都对张衡地动仪进行了深入研究,并依照《后汉书·张衡传》有关地动仪的文献记载,结合自己的实践,制作出了地动仪模型。1938年,今村明恒仿制了一台张衡地动仪,把它安放在自己家里进行实际观测,并与东京大学地震台上的现代地震仪观测结果作对比。今村明恒说,他利用张衡地动仪“每次可以速断震源的概略位置,感到对张衡地动仪的兴味倍增”。1953年,澳大利亚学者布伦在《地震学引论》一书的第一章写道:“公元132年,中国张衡发明了一个能指示地震方向的仪器。这个仪器曾记到一些人们不能感觉的地震……”1955年,苏联学者萨瓦林斯基·基尔诺斯在《地震学与测震学》一书中写道:“最早的地动仪是公元132年中国张衡发明的地动仪。”

此外。美国学者李斯特、法国学者、墨西哥学者罗姆尼兹等一些西方学者及相关杂志.都确认张衡地动仪是世界上最早的地动仪,并附有地动仪的图形和文字说明。1974年,加拿大地球物理局局长、科学家惠瑟姆曾对中国考察组拿出珍藏的日本学者送给他的张衡地动仪袖珍模型,表示对张衡地动仪的钦佩;1975年,加拿大地震考察团访问中国时说:“辽宁大地震的预报是继张衡地动仪之后的第二件大事。”1976年,英国《金融时报》发表文章说:“对于自然灾害,东方人并不陌生——中国人有近三千年的地震文字记载。地震预报的第一次实际运用是中国人进行的。因为早在公元一百三十多年就出现了中国张衡地动仪——现代地震仪的先驱。”

李约瑟博士的《中国科学技术史》对张衡地动仪也给予了高度评价,认为地震仪的鼻祖出在中国,是张衡的伟大贡献。张衡地动仪是利用科学仪器探索地震奥秘、打开科学大门的伟大创举。它表明,在人类与地震做斗争的历史上,中华民族的优秀代表人物张衡为第一人,他是世界公认的人类从事地震科学研究的先驱和世界地震科学的鼻祖。

张衡一生不媚权贵、尊重科学、发奋进取、自强不息的高贵品质和他“约己博艺,无坚不钻”的精神,同他的科学成就一样受到全世界人民的敬仰。上世纪50年代,张衡就被列为世界十大文化名人之一;原苏联莫斯科广场树立了一座张衡雕像;《剑桥中国史》对张衡进行了介绍;美国人撰写的《世界史上的科学技术》介绍了张衡发明的地动仪;1970年国际上用张衡的名字命名月球背面的一个环形山叫“张衡山”;1977年国际天文学联合会又将太阳系中一颗编号为1802的小行星命名为“张衡星”,国际上更是由于张衡对人类的贡献而把他和哥白尼、达尔文、牛顿、伽俐略并称。一代科圣张衡的名字不仅超越了国界,而且飞上了太空,他将与天地共存,与日月同辉。