沈括:中国科学史上的里程碑

2019-4-13 青野云麓

沈括(1031—1095),字存中,号梦溪丈人,汉族,浙江杭州钱塘县人,北宋政治家、科学家。

沈括出身于仕宦之家,幼年随父宦游各地。嘉祐八年(1063年),进士及第,授扬州司理参军。宋神宗时参与熙宁变法,受王安石器重,历任太子中允、检正中书刑房、提举司天监、史馆检讨、三司使等职。元丰三年(1080年),出知延州,兼任鄜延路经略安抚使,驻守边境,抵御西夏,后因永乐城之战牵连被贬。晚年移居润州(今江苏镇江),隐居梦溪园。绍圣二年(1095年),因病辞世,享年六十五岁。

沈括一生致志于科学研究,在众多学科领域都有很深的造诣和卓越的成就,被誉为“中国整部科学史中最卓越的人物”。其代表作《梦溪笔谈》,内容丰富,集前代科学成就之大成,在世界文化史上有着重要的地位,被称为“中国科学史上的里程碑”。

沈括的父亲沈周自幼丧父,对子女分外爱怜。沈括的姐姐,一个早逝、一个出嫁,只有沈括和他的哥哥沈披留在身边。但是沈周长年做官在外,小儿子呱呱坠地时他已53岁,老来得子,更是疼爱非常。

小沈括自幼喜学好问,母亲是他的第一位老师。四五岁的他最爱听妈妈讲故事,“嫦娥奔月”、“夸父追日”妈妈的姑苏乡音是那么柔和,抑扬顿挫,娓娓动听。他偎依在妈妈怀里,仰望当空一轮皓月,问妈妈:“怎么不见嫦娥出现?”他遥指银河隔岸相对的牛郎、织女星要妈妈告诉他搭桥的喜鹊从哪里来?牛郎织女真的能相会吗?问着问着,妈妈回答不上来了,只好说:“这是老天爷的事情,小孩子能管得了吗?还是去多读书做文章吧!”许氏给沈括翻拣出自己儿时读的《千字文》、《诗经》《论语》、《春秋》让儿子诵读,不时从旁指点讲解。好在父母都出身书香门第,各类图书很多,无论文献、典籍,还是野史闲书,充囊盈柜。

小沈括游弋在知识的海洋,感到新鲜、兴奋,分外畅快。他尤其喜欢读天文、地精彩贯析理,医药、兵法的书。读过东汉王充的《论衡》,沈括明白了天地是“含气之自然”,并非神仙世界。天文学家张衡的《东京赋》、西京赋》,文采飞扬、气势豪壮,令沈括钦羡不已。可是,沈括更爱读张衡的天文著作《灵宪》文章里有日月星辰、天地宇宙,正是母亲解答不了的题,小沈括在这里一一找到了答案。父亲远离家门在外地做官,简州(今四川简阳)、苏州、润州(今江苏镇江)……足迹所至,母亲都逐一从父亲留下的一份份地图里辨认出来,让沈括知晓。各地的名胜古迹、风土民俗,吸引小沈括在地理书中寻觅更多的知识。他憧憬着,盼着长大了跟随父亲到各地去,看一看神州大好河山。

许氏常常告诫小沈括,从小要努力上进。父亲当官,俸禄不丰,且为政清廉,不会给儿女留下万贯家财。唯有读书,长大后服务社稷,光耀门楣,方为正途。穷困并不可怕,倒是纨绔子弟害人害己。所以后来沈括每逢陈述身世,都说“出自寒门”,也从不讳言“家贫”,待人不颐指气使,尊重百工布衣。从沈括10岁那年起,随父游历泉州、开封,以及日后的南京、明州伶浙江宁波)他正值少年、青年时代,求知欲旺盛,思想敏锐,意气风发,充满着追求和向往。游历四方使沈括视野开阔,接触民间,了解社会,增长知识。在他老年,这些见闻亲历都整理入书,为后人留下了著名的《梦溪笔谈》。

科学史家幸约菠评价沈括“中国科学史上的坐标”和“中国科技史上的的里程碑”。

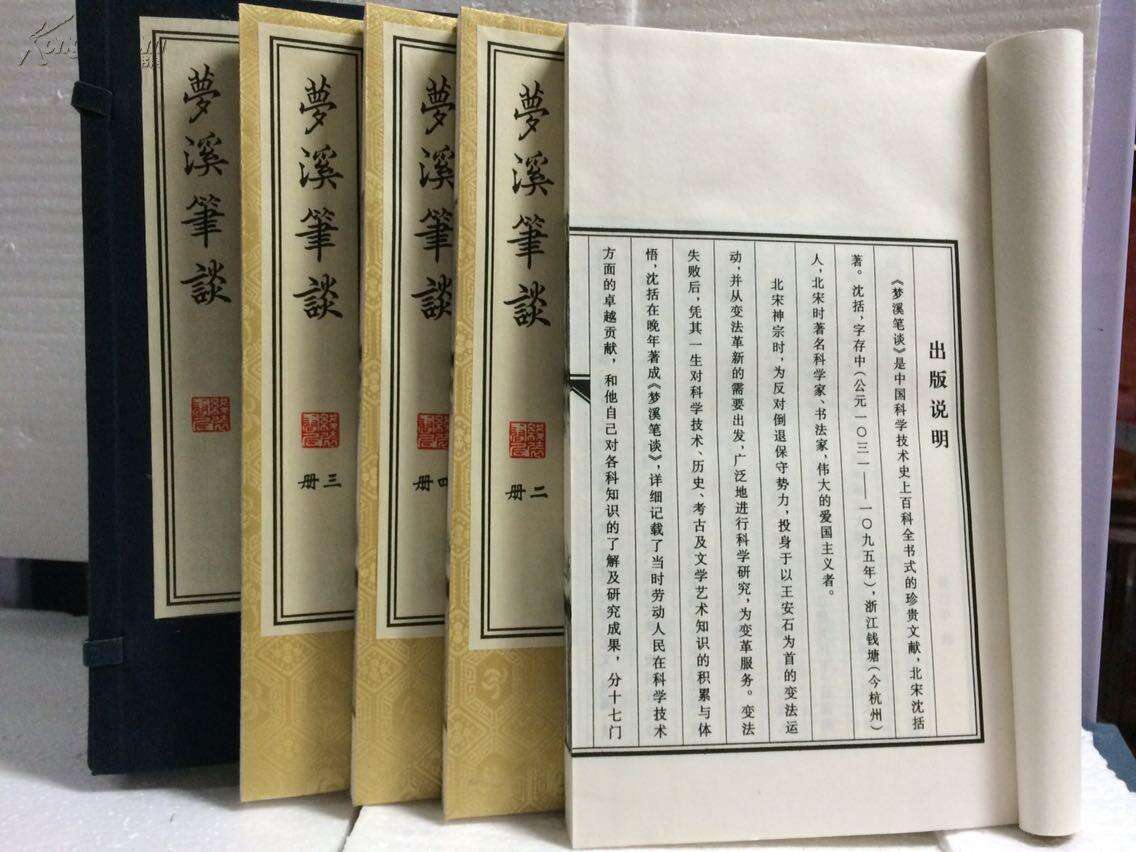

《梦溪笔谈》

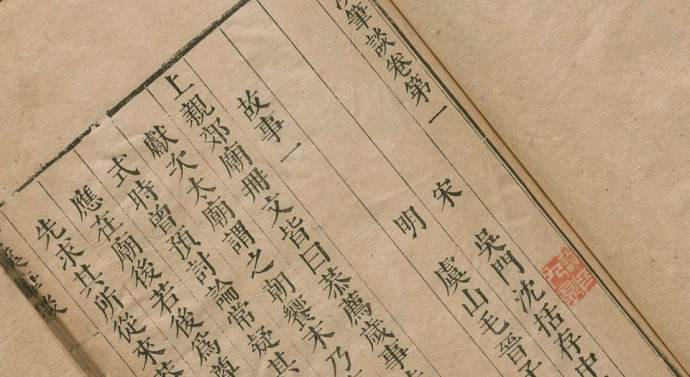

《梦溪笔谈》,北宋科学家、政治家沈括(1031—1095)撰,是一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作。该书在国际亦受重视,英国科学史家李约瑟评价为“中国科学史上的里程碑”。

据现可见的最古本元大德刻本,《梦溪笔谈》一共分30卷,其中《笔谈》26卷,《补笔谈》3卷,《续笔谈》1卷。全书有十七目,凡609条。内容涉及天文、数学、物理、化学、生物等各个门类学科,其价值非凡。书中的自然科学部分,总结了中国古代、特别是北宋时期科学成就。社会历史方面,对北宋统治集团的腐朽有所暴露,对西北和北方的军事利害、典制礼仪的演变,旧赋役制度的弊害,都有较为详实的记载。

《梦溪笔谈》成书于11世纪末,一般认为是1086年至1093年间。作者自言其创作是“不系人之利害者”,出发点则是“山间木荫,率意谈噱”。书名《梦溪笔谈》,则是沈括晚年归退后,在润州(今镇江)卜居处“梦溪园”的园名。该书包括祖本在内的宋刻本早已散佚。现所能见到的最古版本是1305年(元大德九年)东山书院刻本,现收藏于中国国家图书馆。元大德刻本是为善本,其流传清晰,版本有序,历经各朝代,数易藏主,至1965年,在周恩来主持下,于香港购回。

《梦溪笔谈》具有世界性影响。日本早在19世纪中期排印这部名著,20世纪,法、德、英、美、意等国家都有学者、汉学家对《梦溪笔谈》进行系统而又深入的研究,而在这之前,早有英语、法语、意大利语、德语等各种语言的翻译本。

轶事典故

明于治军

元丰三年(1080年),沈括总领鄜延路军务,驻守延州。宋廷为确保西线安全,加派禁军驻防,并多次赏赐,但没有赏赐地方军队。沈括认为赏赐不均,会引起边防变乱。于是假传朝廷旨意,犒赏地方军队,并上报朝廷。神宗对此极为满意,降诏允许沈括酌情处理类似紧急事件。

元丰四年(1081年)十一月,钟谔率军行至盐州,天降大雪,军粮不继,殿直刘归仁率部三万人南逃,涌入延州边塞,边民大为恐惧。有人建议沈括紧闭城门、派兵征讨,沈括认为这些都是久经沙场的精锐之师,只是因为饥寒才做了逃兵,派兵征讨是自相残杀,只会导致军心不稳。就派人在延州东郊搭设营寨,饯劳逃奔而来的士卒。十天后,三万叛军全部收回,刘归仁也被斩于军前,完美的处理了军队叛乱问题。

独具慧眼

据《梦溪笔谈》记载,沈括在开封相国寺见到高益的一幅壁画,内容为乐工同奏,很有意境。但人们都诟病弹琵琶的乐工拨错了弦,管乐吹奏的都是“四”字音,在琵琶的上弦,但画上拨的却是下弦。沈括经过仔细观察后,认为高益画的没错。他指出,弦乐跟管乐不同,演奏管乐时,手指按在什么音,就发什么音,是同时的;琵琶则不同,只有当手指拨弦之后,才会发音,动作是早于声音的。正因为这样,弹琵琶的乐工的手指不在“四”字音的上弦,而在下弦。足见画家布置巧妙,匠心独运。

揭发苏轼

沈括大苏轼五岁。治平二年(1065年),苏轼进入史馆,与在昭文馆的沈括同在崇文院任职。熙宁二年(1069年),沈括支持变法,受到王安石重用;苏轼与司马光等一起,则持反对意见,变法派和保守派形成对立。

据南宋王铚《元祐补录》记载,熙宁六年(1073年),沈括受命巡察两浙农田水利,时苏轼任杭州通判。沈括到了杭州,与苏轼谈论旧情,把其新作抄录了一份。回到京师后,沈括就用附笺的方式,把认为是诽谤的诗句详细的“注释”,交给了皇帝,揭发苏轼在诗文中“愚弄朝廷”、“无君臣之义”。

元丰二年(1079年),御史何正臣、李定上表弹劾苏轼,乌台诗案爆发。次年,苏轼被贬黄州,牵连亲友三十多名,涉及诗词一百多首。当然,沈括不是事件的主谋,但据说沈括正是始作俑者。此事李焘亦引入《续资治通鉴长编》,但对其真实性持怀疑态度。

错评唐诗

元和十二年(817年)春末,白居易与朋友结伴游庐山,写了不少诗,其中有一首是《大林寺桃花》。沈括读到这首诗,非常惊讶,带着讥讽的口吻评道:“既然‘四月芳菲尽’,怎么会‘桃花始盛开’呢?大诗人也写出这样自相矛盾的句子,可谓‘智者千虑,必有一失’呀!”说完,他也就把这事给忘掉了。

有一年春夏之交,沈括到一座山上考察,见到了白居易诗中的奇景:四月天气,山下众花凋谢,山顶上却是桃花红艳,才猛然想去白居易的诗来,才领悟到自己错怪了大诗人,也从中发现了高度对季节的影响:由于山上气温低,春季到来要晚于山下。

后来,他又找来白居易的诗,发现前面有一篇序,序中写道:“(大林寺)山高地深,时节绝晚,于时孟夏月,如正二月天,梨桃始华,涧草犹短。人物风候,与平地聚落不同。”沈括读后,很有感慨地说:“都怪我读书不仔细,经验太少啊!”

家有悍妇

沈括的第二任妻子张氏,淮南官吏张蒭之女,骄蛮凶悍,经常责骂沈括,甚至拳脚相加;在秀州时,张氏还常去官府控告他。有一次,张氏发脾气,竟将沈括的胡须连皮带肉扯将下来,儿女们抱头痛哭,跪求母亲息怒。在张氏的虐待下,沈括在定居梦溪园的第四年生了一场大病,此后身体越来越虚弱,常自叹命不久矣。

张氏暴病而亡,友人都向沈括道贺,恭喜他从此摆脱了张氏的折磨。而此时的沈括却终日恍惚,精神已频临崩溃,一次乘船过扬子江,竟欲投水,幸好被旁人阻拦。不久,沈括也因病离开人世。

在宋朝,“崇文读经,吟诗填词”的文科属于上流社会的追求,理科被讥讽“奇技淫巧,旁门左道”,注定遭遇冷落。但是沈括独树一帜,坚持在理科领域独善其身。

结果当然很惨,精通史学、经学,天文、地理的科学巨匠留下了《梦溪笔谈》的皇皇巨著,却不为时人重视。《宋史》记载:如同蔡京一样的贪官污吏都有人歌功颂德,刻写碑文。沈括死后,竟然没人给他写墓志铭,令人唏嘘不已。细细想来,这并不是他个人的悲剧,这是人类科学史上的一大悲剧。