贾思勰:农业的百科全书

2019-4-11 青野云麓

在中国历史上,从来都不缺文人骚客,也不乏爱国爱民的文官武吏。但是这位却有点特别,他既不玩文弄墨,也不舞刀弄枪,没写下惊世骇俗的诗词绝句,也没有流芳百世的赫赫战功,他出身农学世家,凭借一本教人种地的秘籍,火遍了大江南北。

没错!一个种地种到极致的人,他叫贾思勰。

魏晋南北朝,上承两汉,下启隋唐,此间北方长期战乱,民不聊生,直至北魏政权建立才逐渐安定。北魏孝文帝励精图治,国家逐渐从山河破碎的境况中恢复过来。与此同时,在山东寿光的一个大户人家里,贾思勰出生了。

说起贾家,可算得上是当地的书香门第。贾家的祖辈们不仅跟土地打交道,还热衷于农业生产方面的研究,家里更是存有不少古代农学典籍。在家庭的熏陶下,贾思勰很小就对农学产生了浓厚的兴趣,这种家庭环境,也深深地影响了他的人生轨迹。

成年后的贾思勰步入仕途,官至高阳郡太守一职。官员高高在上、威风凛凛的习性在他身上完全没有体现,他坐不住,一有时间,就去田间地头,跟当地的老农户们在田地里摸爬滚打,记录农民们世代相传的农业宝贵经验。为了更深入地研究动植物的特点,他甚至还在自家府中置办了一块空地,亲自种植蔬菜、圈养禽畜。

面对同僚的耻笑,贾思勰不为所动,他深刻地意识到,农业发达了,百姓吃得饱穿得暖,国家才能繁荣安定。为了能够全身心地投入到研究中,贾思勰辞去了官职,深入民间考察,足迹遍布山东、山西、河南、河北等地。他搜罗了大量有关气候、时令和耕种的谚语。这些谚语多是通过口传心授的方式在坊间流传,但缺乏记载,容易失传。贾思勰将收集到的这些谚语归类并整理成文,使得这些农谚得以保留。然而,仅仅依靠前人的经验是远远不够的,了解农业的精髓必须有真材实料。于是种瓜、种豆、养猪、养羊……这天底下的各类农活,都被贾思勰做遍了。

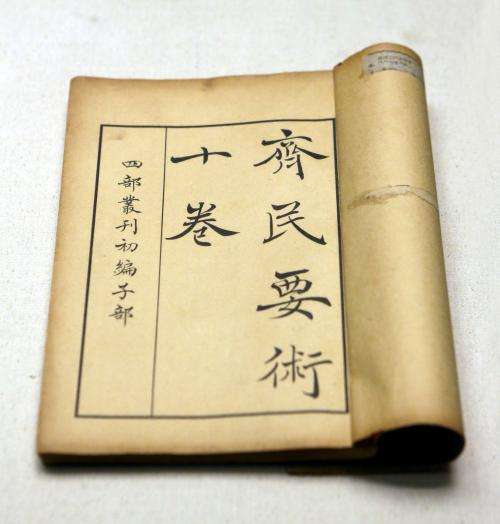

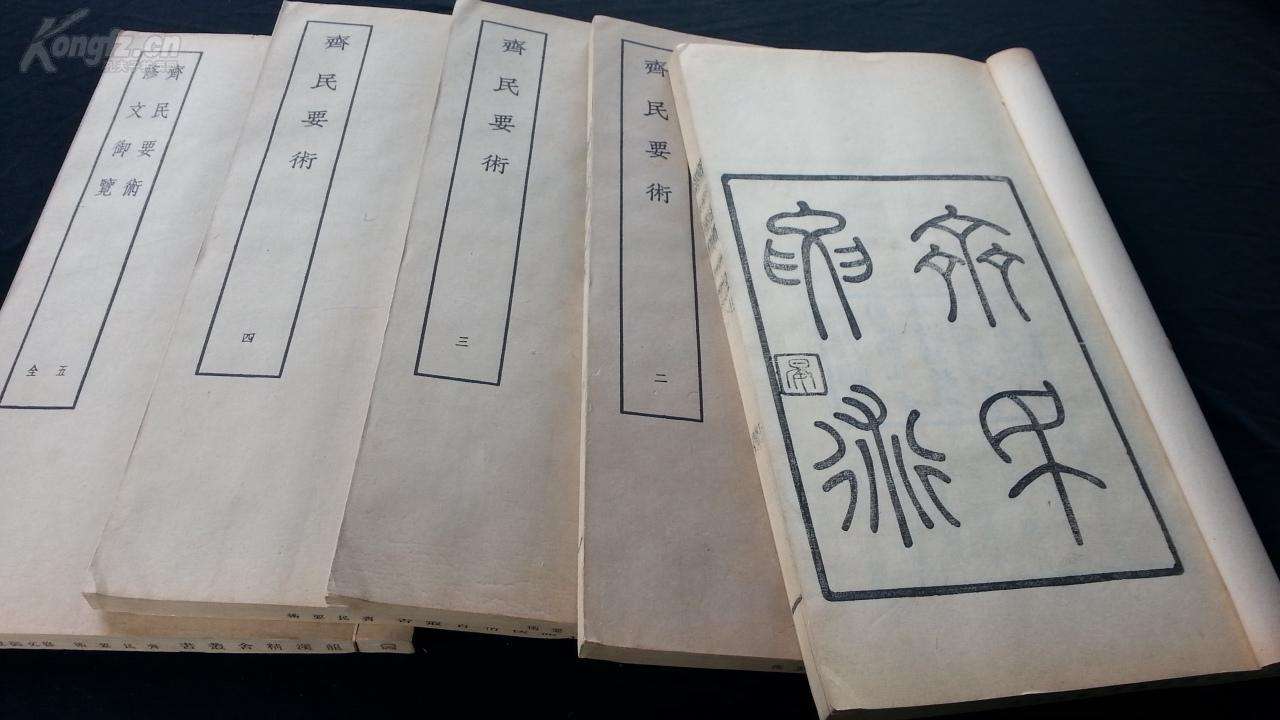

功夫不负有心人。 东魏武定二年(544 年),贾思勰用尽毕生所学,结合实践所得,历时 20 余载、7000 多个日夜,终于编撰成我国第一部农业百科全书《齐民要术》。全书共 10 卷,92 篇,约 11 万字,内容涵盖种植、养殖、酿造、烹饪等方面,是中国历史上农业发展的旷世巨作,一直到今天我们的农业生产仍然能从这部巨著中得到借鉴,所谓“前人种树,后人乘凉”,或许正是这样吧。

突出贡献

贾思勰建立了较完整的农学体系。《齐民要术》全书结构严谨,从开荒到耕种;从生产前的准备到生产后的农产品加工、酿造与利用;从种植业、林业到畜禽饲养业、水产养殖业,论述全面,脉络清楚。在学科类目划分上。书中基本依据每个项目在当时农业生产、民众生活中所占的比例和轻重位置来安排顺序。在饲养动物方面,先讲马、牛,接着叙述羊、猪、禽类,多是各按相法、饲养、繁衍、疾病医治等项进行阐说,对水产养殖也安排一定的篇幅作专门载说。叙述的农业技术内容重点突出,主次分明,详略适宜。有的因缺乏素材,只保留名目,申明:“种莳之法,盖无闻焉。”元代《农桑辑要》、《王祯农书》,明代的《农政全书》,清代的《授时通考》四部大型农书均取法《齐民要术》,《齐民要术》书中所载的种植、养殖技术原理原则,许多仍有重要的参考借鉴作用。

将动物养殖技术向前推进了一步。《齐民要术》有6篇分别叙述养牛马驴骡、养羊、养猪、养鸡、养鹅鸭、养鱼。役畜使用强调量其力能,饮饲冷暖要求适其天性,总结出“食有三刍,饮有三时”的成熟经验。养猪部分载有给小猪补饲粟、豆的措施。书中已注意到饲育畜禽等在群体中要保持合理的雌雄比例。“养羊篇”提出10只羊中要有2只公羊,公羊太少,母羊受孕不好;公羊多了,则会造成羊群纷乱。对养鹅、鸭、鸡、鱼等都提出了雌雄相关的比例关系,鹅一般是 3 雌 1 雄,鸭 5 雌 1 雄。池中放养雌鲤20尾则配雄鲤4尾。

农产品加工、酿造、烹调、贮藏技术。酒、酱、醋等可能发明很早,但详细严谨揭示其制作过程,以《齐民要术》为最早。在“作酱法第七十”中,首先叙述用豆作的酱,但也记载了肉酱、鱼酱、榆子酱、虾酱等的制作方法。在“作菹藏生菜法第八十八”中提到藏生菜法:“九月、十月中,于墙南日阳中掘作坑,深四五尺。取杂菜种别布之,一行菜一行土,去坎一尺许便止,以穰厚覆之,得经冬,须即取。粲然与夏菜不殊。”与“假植贮藏”措施基本相同。

记载有许多农业技术的观察材料。“种韭第二十二”中提到“韭性内生,不向外长”。“种梨第三十七”中提到梨树嫁接,接穗,“用根蒂小枝,树形可喜,五年方结子;鸠脚老枝,三年即结子而树丑”。同篇还有“每梨有十许子,唯二子生梨,余生杜”。“种椒第四十三”讲叙椒的移栽时称:“此物性不耐寒,阳中之树,冬须草裹,其生小阴中者,少禀寒气,则不用裹。”这些,都是很有启发意义的观察记载材料,得到后世农学家的重视。

重视对农业生产、科学技术分析。尽管《齐民要术》序中写有“故商贾之事,阙而不录”的话,反映作者受当时崇本抑末、非议经商的思想影响较深。但在全书中,如栽种蔬菜瓜果、植树营林、养鱼、酿造等篇,却详细描述了怎样进行多样经营,如何到市场售卖,怎样多层次利用农产品等有关经济效益的内容。在“种榆白杨第四十六”中,具体叙述榆树播种、杨树插枝育苗的技术,幼树隔 3至5年间伐作材料出售。

齐民要术

著作简介

《齐民要术》是中国保存得最完整的古农书巨著,成书于东魏武定二年(544年)以后,一说为533年至44之间。《齐民要术》全书共九十二篇,分成十卷,正文大约七万字,注释四万多字,共十一万多字;书前有《自序》和《杂说》各一篇。引用前人著作有一百五十多种,记载的农谚三十多条。全书介绍了农作物、蔬菜和果树的栽培方法,各种经济林木的生产,野生植物的利用,家畜、家禽、鱼、蚕的饲养和疾病的防治,以及农、副、畜产品的加工,酿造和食品加工,以至文具、日用品的生产等等,几乎所有农业生产活动都作了比较详细的论述。另外,书前的“自序”、“杂说” 各一篇,其中的“序”广泛摘引圣君贤相、有识之士等注重农业的事例,以及由于注重农业而取得的显著成效。一般认为,杂说部分是后人加进去的。书中收录1500年前中国农艺、园艺、造林、蚕桑、畜牧、兽医、配种、酿造、烹饪、储备,以及治荒的方法,书中援引古籍近200种,所引《氾胜之书》、《四民月令》等汉晋重要农书现已失传,后人只能从此书了解当时的农业运作。

成书背景

《齐民要术》成书的时间为公元6世纪三、四十年代,它的问世并不是偶然的,而是有一定的时代背景和客观条件基础的。北魏之前,我国北方处于一种长期的分裂割据局面,一百多年以后,鲜卑族的拓跋氏建立了北魏政权并逐步统一了北方地区,社会秩序由此逐渐稳定,社会经济也随之从屡遭破坏的萧条景象中逐渐恢复过来,得到发展。北魏孝文帝在社会经济方面实施的一系列改革,更是刺激了农业生产的发展,促进了社会经济的进步。尽管如此,当时的农业生产还没有达到很高的水平,有待于得到进一步的发展。贾思勰认为农业科技水平的高低关系到国家是否富强,于是他便萌生了撰写农书的想法。

统治者的励精图治,农业生产的蒸蒸日上,也为贾思勰撰写农书提供了便利的条件。贾思勰为官期间,到过山东、河北、河南等许多地方。每到一处,他都非常重视农业生产,他曾经亲自从事农业生产实践,进行各种实验,饲养过牲畜、栽种过粮食。贾思勰不但注重亲身实践,而且善于向经验丰富的老农学习,吸收劳动人民在长期的生产生活中总结出的宝贵经验。

《齐民要术》是贾思勰在总结前人经验的基础上,结合自己从富有经验的老农当中获得的生产知识以及对农业生产的亲身实践与体验,认真分析、系统整理、概括总结,最后完成了《齐民要术》这部伟大的著作。

历史影响:

贾思勰建立了较为完整的农学体系,对以实用为特点的农学类目作出了合理的划分。《齐民要术》全书结构严谨,从开荒到耕种;从生产前的准备到生产后的农产品加工、酿造与利用;从种植业、林业到畜禽饲养业、水产养殖业,论述全面,脉络清楚。在学科类目划分上。书中基本依据每个项目在当时农业生产、民众生活中所占的比例和轻重位置来安排顺序。把土壤耕作与种子选留项目列于首位,记叙了种子单选、单收、单藏、单种种子田、单独加以管理的方法。在栽培植物方面,对农田主要禾谷类作物作重点叙述。豆类、瓜类、蔬菜、果树、药用染料作物、竹木以及檀桑等也给予应有的位置。在饲养动物方面,先讲马、牛,接着叙述羊、猪、禽类,多是各按相法、饲养、繁衍、疾病医治等项进行阐说,对水产养殖也安排一定的篇幅作专门载说。叙述的农业技术内容重点突出,主次分明,详略适宜。对当时后魏疆域以外地区的植物,也曾广为搜集材料并予以注释解说。有的因缺乏素材,只保留名目,申明:“种莳之法,盖无闻焉。”这种注重种植业、养畜业、林业、水产业、加工业间的密切联系,叙述所处疆域兼及其境外农产的结构体系,在中国农业科学技术史上具有意义。《齐民要术》以后,中国著名的农学古籍与《齐民要术》规模相似的有元代《农桑辑要》、《王祯农书》,明代的《农政全书》,以及清代的《授时通考》。这四部全面性大型农书均取法《齐民要术》,并以《齐民要术》书中的精练内容作基本材料。《齐民要术》书中所载的种植、养殖技术原理原则,许多仍有重要的参考借鉴作用。

贾思勰名言

力能胜贫,谨能防祸。

顺天时,量地利,则用力少而成功多。

采捃经传,爱及歌谣,询之老成,验之行事。

智如禹汤,不如常耕。

天为之农,而我不农,谷亦不可得而取之。