徐光启:中国近代科学的先驱

2019-3-9 青野云麓

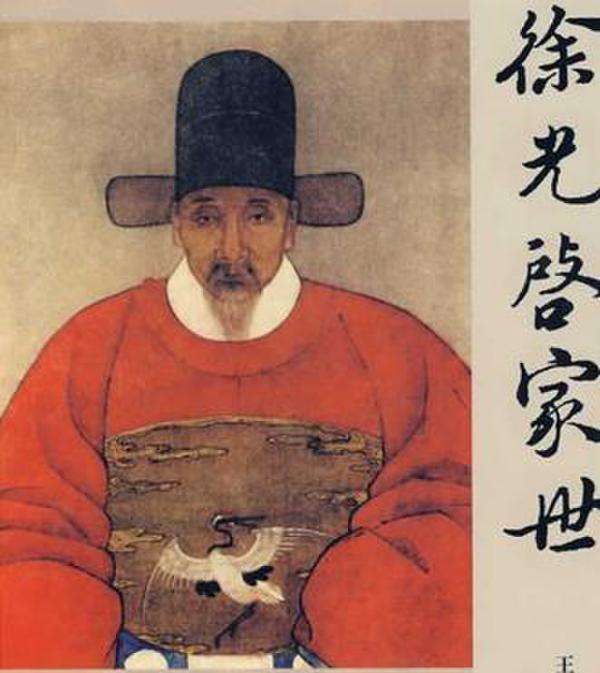

在中国的历史上,有才的人很多,今天想和大家说的是徐光启,他生于明朝,有的人一辈子只擅长一个领域,而徐光启,他在各个方面都有很杰出的成就,比如数学、天文、农业、政治、军事等领域都写下了浓墨重彩的一笔,对后世影响巨大,当时明朝末期整个国家都很颓废,却因徐光启的出现而出现了一抹耀眼的光芒。

徐光启(1562.4.24-1633.11.8),字子先,号玄扈,天主教圣名保禄,汉族,上海县法华汇(今上海市)人,明代著名科学家、政治家。官至崇祯朝礼部尚书兼文渊阁大学士、内阁次辅。

徐光启的家庭条件并不优厚,小时候曾经遭遇过倭寇的打劫,父母对他期盼很高,除了要挣出一家人的生计之外,还要供他读书。而徐光启从小就非常懂事,并且才思敏捷,成绩非常好,知道20岁的时候,他考中了秀才,但后来考取的几次乡试都以失败告终。他的家庭因为常年供徐光启读书,而更加贫寒了,但是人生从来就不是一帆风顺的,人生中的各种磨难,让徐光启有着比常人更坚韧的意志,他一边读着书,一边帮家里干农活,有时候还得到很远南部地区去教学。

后来徐光启迎来了他人生中最重要的转折点,他在南京认识了传教士利玛窦,利玛窦来自意大利,利玛窦从国外带来的三菱镜,自鸣钟等先进的仪器深深的吸引了徐光启,徐光启本就对科学方面非常感兴趣,二人相谈甚欢,在徐光启的心里,默默的种下了一颗向往西方科技的种子。第二年徐光启终于又考上了举人,并且信了天主教,他是中国人里面第一个天主教徒,他的这一举动在当时的朝代来说,无疑使惊天动地之举。但是徐光启的内心并不是信耶稣的宗教信徒,他只是为了西方的科学技术。他的愿望非常强烈,谁都无法阻挡。

徐光启一边研究着西方科技,一边继续科考,1604年他考中了进士,进了翰林院成为一名庶吉士。徐光启也不是死读书的人,他骨子里非常讨厌八股文,考上进士以后,他就专注于有益又实用的知识研究。徐光启还根据明朝当时的国情,提出了一系列的改革方案,花费了他很多的心血。无奈他在朝中也没有什么靠山和势力,这些方案触及了一些大家族和权贵的利益,在朝堂上被人排挤,这让他非常郁闷。

这时利玛窦正好来都了北京,这下二人可以随时沟通和交流。在官场伸不开拳脚的徐光启,将满腔的抱负都投入到了科学科研中,他跟利玛窦讨教的天文学、算术、地理水利等学科,都与民生息息相关,他想到的不光是他自己。他想让更多的人能学习到这些西方实用又先进的知识,于是,他希望利玛窦科研翻译这些西洋图书。

我们初高中学的那些点线面、直角锐角钝角这些数学用语,都是徐光启发明的,他对中国数学的影响非常深远,改变了中国数学的发展道路。包括后来的编制立法、地球经纬度、和星象等,都是由徐光启引进过来的。1618年努尔哈赤进开始攻打明朝,紧急军情传到北京,整个朝堂都震动了,大臣们议论纷纷,但是一时之间谁都想不出好的计策。这时礼部侍郎何崇彦向神宗提起了徐光启,说他精通兵法,可以胜任。当时徐光启正在天津养病,接到诏令之后不顾身体,马上进京面圣。

但是也没拦住努尔哈赤进攻的脚步,徐光启像神宗上了三道如何挑选人才、制造兵器和练兵的方法,这些方案得到工科和吏部尚书的认可,纷纷向朝廷举荐徐光启担任御史负责练兵,神宗无奈晋升了徐光启,让他负责练兵。徐光启信心满满的开始训练新兵,愿望是美好的,现实是残酷的,没权没势的他,要兵没兵,要钱没钱,被朝中奸人所阻挠,一腔热血无地施展。为官清廉的他后来还受到宦官魏忠贤的排挤,他只能不甘心的称病告老还乡,开始农业方面的研究。甘薯就是他从国外引进并推广到全国的,中国后来人口的大量繁衍,靠的就是甘薯。

徐光启70多岁时又回到了朝堂,入了内阁,可是朝廷仍旧被奸臣掌控,他空有才学却无施展的地方,72岁时由于过度劳累而去世了。后来徐光启改良后的火炮,被清朝利用了,称为攻入中原的有利武器。他学习西方文化分为三个步骤,翻译、会通、超胜。也是他打开了东西方互相交流学习的窗口。那时,西方非常推崇中国的文化,西方各大国家不惜万里派人到中国来拿线装书,并且谁有用线装书,谁就有了骄傲的资本。

人物成就

历法修订

编制历法,为历代王朝所重视。 但是到了明末,却明显地呈现出落后的状态。一方面是由于此时西欧的天文学快速发展,另一方面则是明王朝禁研历法政策的结果。明沈德符《万历野获编》所说“国初学天文有历禁,习历者遣戍,造历者殊死”,指的就是此事。

明代施行的《大统历》,是继元代《授时历》,日久天长,已严重不准。据《明史•历志》记载,自成化年间开始(1481)陆续有人建议修改历法,但建议者不是被治罪便是以“古法未可轻变”,“祖制不可改”为由遭拒。万历三十八年(1610年)十一月日食,司天监再次预报错误,朝廷决定由徐光启与传教士等共同译西法。供邢云路修改历法时参考,但不久又不了了之。直至崇祯二年五月朔日食,徐光启以西法推算最为精密,礼部奏请开设历局。以徐光启督修历法,改历工作终于走上正轨,但后来满清侵入中原,改历工作在明代实际并未完成。当时协助徐光启进行修改历法的中国人有李之藻、李天经等,外国传教士有龙华民、熊三拔等。

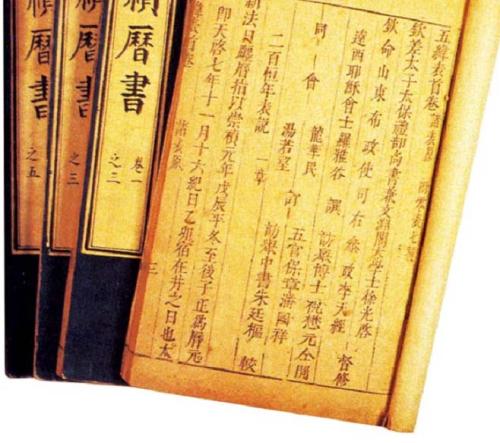

编纂《崇祯历书》

徐光启在天文历法方面的成就,主要集中于《崇祯历书》的编译和为改革历法所写的各种疏奏之中。在历书中,他引进了圆形地球的概念,明晰地介绍了地球经度和纬度的概念。他为中国天文界引进了星等的概念,根据第谷星表和中国传统星表,提供了第一个全天性星图,成为清代星表的基础,在计算方法上,徐光启引进了球面和平面三角学的准确公式,并首先作了视差、蒙气差和时差的订正。

《崇祯历书》的编译,自明崇祯四年(1631年)起直至崇祯十一年(1638年),始克完成。全书46种,137卷,分五次进呈。前三次乃是徐光启亲自进呈(23种,75卷),后二次是徐光启死后由李天经进呈。其中第四次还是徐光启亲手订正(13种,30卷),第五次则是徐氏“手订及半”最后由李天经完成的(10种,32卷)。

数学应用

徐光启在修改历法的疏奏中,详细论述了数学应用的广泛性。他一共提出了十个方面(“度数旁通十事”),即:天文历法、水利工程、音律、兵器兵法及军事工程、会计理财、各种建筑工程、机械制造、舆地测量、医药、制造钟漏等计时器。说把数学应用的广泛性,讲述得十分完备。徐光启还曾建议开展这些方面的分科研究。

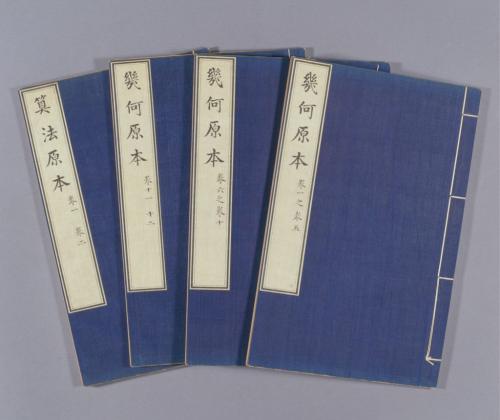

译《几何原本》

徐光启在数学方面的最大贡献当推《几何原本》(前6卷)翻译。徐光启提出了实用的“度数之学”的思想,同时还撰写了《勾股义》和《测量异同》两书。“几何”名称的由来。在中国古代数学分科叫作“形学”。“几何”二字,在中文里原不是数学专有名词,而是个虚词,意思是“多少”。徐光启是首先把“几何”一词作为数学的专业名词来使用的,用它来称呼这门数学分科的。他所翻译的欧几里得的《几何原本》。直到20世纪初,中国废科举、兴学校,以《几何原本》内容为主要内容的初等几何学方才成为中等学校必修科目。《几何原本》的翻译,极大地影响了中国原有的数学学习和研究的习惯,改变了中国数学发展的方向,因而,这个过程是中国数学史上的一件大事。《几何原本》是由利玛窦(Matteo Ricci)和徐光启共同翻译,明万历三十四年(1606年)开始,万历三十五年(1607年)完成。

农学

徐光启一生关于农学方面的著作甚多,计有《农政全书》《甘薯疏》《农遗杂疏》《农书草稿》《泰西水法》等。徐光启对农书的著述与他对天文历法的著述相比,从卷帙来看,数量虽不那样多,但花费时间之长用功之勤,实皆有过之而无不及。

提倡农学引进番薯

天启年间,徐光启遭魏忠贤排挤,告假回上海闲住,开始专门致力于他的农业研究。徐光启不仅研究了大量的农业资料,并且能够理论联系实际进行科学实验。甘薯最初是由国外引进中国的,起初只在福建沿海很少的一些地方种植。徐光启把它引进家乡种植,进行了多次试种,终于获得成功。在上海推广后,他又将甘薯的种植扩大到全国。

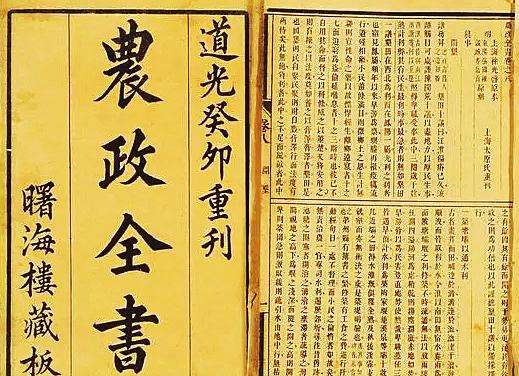

编纂《农政全书》

《农政全书》基本上囊括了中国古代汉族农业生产和人民生活的各个方面,而其中又贯穿着一个基本思想,即徐光启的治国治民的“农政”思想。

明崇祯元年(1628年),徐光启官复原职,此时农书完成初稿,但由于忙于负责修订历书,无暇顾及,直到死于任上。便由他的门人陈子龙等人负责修订,于崇祯十二年(1639年),亦即徐光启死后的6年,刻板付印,并定名为《农政全书》。全书分为12目,共60卷,50余万字。12目中包括:农本3卷,田制2卷,农事6卷,水利9卷,农器4卷,树艺6卷,蚕桑4卷,蚕桑广类2卷,种植4卷,牧养1卷,制造1卷,荒政18卷。

军事

徐光启认为农业为富国之本,正兵为强国之本,所以徐光启一贯重视军事科学技术的研究。徐光启便在《拟上安边御虏疏》中提出了“设置险阻、整顿车马、储备军事器械、打造将帅之才、训练戎卒、严格制度、赏罚分明”,但他认为这些都不过是“世俗之谈,国家的想法”。他御敌疏的中心内容则是“在这么多话中,有两句非常重要。一句是求精,一句是责实。一旦求精,就有深谋远虑的人互相学习,不随时间逝去;一旦责成事实,就会忠君爱国之士为国家考虑,十倍于贾谊也未尝不可。”“求精”和“责实”是徐光启军事思想的核心。

练兵

徐光启大力宣扬管仲“八无敌”(材料、工艺、武器、选兵、军队的政教素质、练兵、情报、指挥)和晁错的“四预敌”(器械不利、选兵不当、将不知兵、君不择将”)。做到“八无敌”即可无敌于天下,如果是“四预敌”则兵无不败。据此他提出了“极求真材以备用”。“极造实用器械以备中外守战”,“极行选练精兵以保全胜”,“极造都城万年台(炮台)以为永永无虞之计”,“极遣使臣监护朝鲜以联外势”《徐光启集•辽左陷危已甚疏》。这些办法和措施,都是“八无敌”、“四预敌”思想与“求精”、“责实”精神相结合的产物。尤其值得提及的是,徐光启和当时的登莱巡抚袁可立都是积极主张从战略上强化对朝鲜控制的少数军事战略家。

在上述这些办法和措施中,徐光启尤其注重对士兵的选练,他提出了“选需实选,练需实练”的主张。

造炮

徐光启特别注重武器制造,尤其是火炮的制造。管状火器本是中国的发明创造,但时至明代末年,制造火器的技术已逐渐落后,由于边防的需要,急需引进火炮制造技术。为此,徐光启曾多方建议,不断上疏。徐光启还对火器在实践中的运用,对火器与城市防御,火器与攻城,火器与步、骑兵种的配合等各个方面部有所探求。徐光启可以称得上是中国军事技术史上提出火炮在战争中应用理论的第一个人。

轶事典故

接触西方学

万历二十一年(1593年)徐光启受聘韶州任教,在韶州首次接触传教士郭居静(L.Cattaneo)。在郭居静那儿,他第一次见到一幅世界地图,知道在中国之外竟有那么大的一个世界,又第一次听说地球是圆的,有个叫麦哲伦的西洋人乘船绕地球环行了一周,还第一次听说意大利科学家伽利略制造了天文望远镜,能清楚地观测天上星体的运行。所有这些,对他来说,都是闻所未闻的之事。从此,他又开始接触西方近代的自然科学。

为官清廉

徐光启先生为官清廉、生活简朴,这在当时的官宦之家,是难以想象的。徐光启官做得越大,为人处事越低调。徐光启70岁生日时,按习惯,大小官员、亲戚朋友都得送贺礼。徐光启早已写信叮嘱自己在家乡上海的小辈,所有送来的礼物,一概辞谢不受。就是自己的亲朋好友送来的贺礼,也婉言谢绝。上海的儿孙辈知道老爷子的脾气性格,照办不误。

徐光启早年在翰林院学习的时候,曾有过这样一件轶事,有一天,他早晨起来穿衣服时,发现一条袜带找不着了,他没有惊动同学们,暗自用一根布条替代。如此一个多月的时间,直到自己的夫人发现,笑着说:“翰林院薪水再少,还不至于添不起一付袜带呀!你这么节俭,别人见了,一定会认为你在装模作样。”徐光启答道:“你呀!你知道世上任何事物,都不会是十全十美的。我现在什么也不缺,冬衣夏衫,样样俱全,只是少了一条袜带,就当作一个小小的缺陷,我觉得正合适,哪里是在装模作样呢?”体会他的内心思想,就会感受到他内在的崇高人格魅力。