航天时代•中国空间站•第一个空间实验室天宫一号

2021-07-21 青野云麓

天宫一号(Tiangong-1),为中国载人航天工程发射第一个目标飞行器,是中国第一个空间实验室,也是中国迈入航天“三步走”战略的第二步第二阶段。

天宫一号于2011年9月29日发射升空;于2016年3月16日,天宫一号正式终止数据服务;于2018年4月2日再入大气层,销毁部分器件。

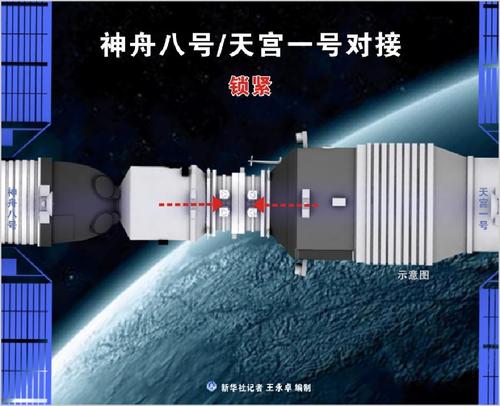

天宫一号发射入轨,先后与神舟八号、神舟九号和神舟十号飞船完成多次空间交会对接,为中国载人航天发展作出了重大贡献。

飞行任务

飞行程序

1、天宫一号在酒泉卫星发射中心发射。经两次变轨后进入高度约350千米的近圆轨道,并完成飞行器平台在轨测试。

2、在神舟飞船发射前,目标飞行器开始降轨调相,进入高度约343千米的对接轨道,等待与飞船交会对接。

3、天宫一号在轨飞行期间,将分别与神舟八号、神舟九号和神舟十号飞船进行交会对接,形成刚性连接的组合体。

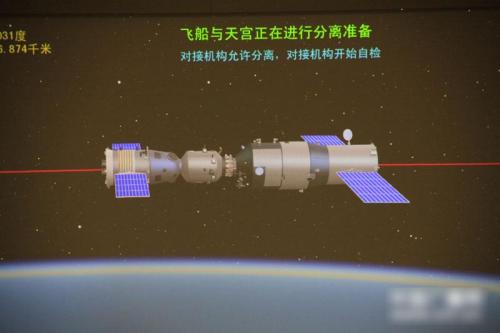

4、组合体飞行任务结束后,天宫一号与飞船分离。

5、待飞船返回后,天宫一号升轨到高度约370千米的近圆轨道,转入长期在轨运行管理模式,开展空间科学与技术实验,并等待下次交会对接。

6、天宫一号寿命末期,主动离轨,陨落南太平洋。

主要任务

1、天宫一号作为交会对接目标,与神舟八号、神舟九号以及神舟十号配合完成空间交会对接飞行试验。

2、保障航天员在轨短期驻留期间的生活和工作,保证航天员安全。

3、开展空间应用、空间科学实验、航天医学实验以及空间站技术实验。

4、初步建立短期载人、长期无人独立可靠运行的空间实验平台,为建造空间站积累经验。

任务目的

1、研制发射天宫一号目标飞行器,与神舟飞船共同完成航天器空间交会对接飞行试验。

2、运行短期有人照料的载人空间试验平台,进行航天员空间驻留试验,以及载人空间站关键技术验证。

3、进行对地遥感、空间环境和空间物理探测、空间科学实验、航天医学实验及空间技术试验。

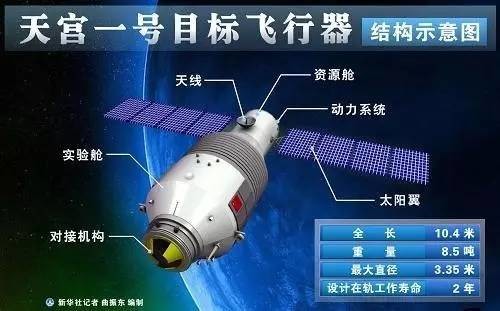

舱体组成

天宫一号目标飞行器为全新研制,采用实验舱和资源舱两舱构型,全长10.4米,舱体最大直径3.35米,起飞质量8506千克,舱体最大直径达3.35米,设计在轨寿命2年。

实验舱体

实验舱主要负责航天员工作、训练及生活,为全密封环境,内设睡眠区,以及航天员保持骨骼强健的健身区。该舱由密封舱和非密封后锥段组成,最大直径3.35米,轴向长度6.4米,密封舱有效活动空间约15立方米,非密封后锥段安装遥感试验设备。

实验舱前端安装被动对接机构及交会对接测量合作目标,与飞船对接后,可形成直径0.8米的转移通道。

资源舱体

资源舱的主要任务是为天宫一号的飞行提供能源保障,并控制飞行姿态;主要为柱状非密封舱,配置推进系统、太阳电池翼等,为空间飞行提供动力和能源。舱体直径2.775米,轴向尺寸3.2米。电池翼展开后总长18.405米。

发射火箭

天宫一号由改进型长征二号F/T1火箭发射;该型号火箭在原长征二号F火箭的基础上,研制了新型整流罩,并对助推器、控制系统和故障检测系统等进行了改进,提高了运载能力和入轨精度。火箭全长52米,起飞质量49.3万千克,运载能力8600千克。

运载物品

天宫一号主要搭载物品有:

1、航天食品,包括蔬菜、肉类、水果和复水汤等,其中,大部分为实验品,不可食用。

2、实验舱搭载体育锻炼设施和娱乐设施,以及提前收录有影音节目的笔记本电脑。

3、一枚中国结、四种濒临灭绝的植物种子和300面国际宇航联合会会旗。

关键技术

天宫一号作为空间实验室的重要组成部分,其关键技术为“空间交会对接”;该技术是追踪飞行器和目标飞行器在预定的空间轨道交会,并在结构上连成一体的过程。

技术作用

空间交会对接主要有三个方面的作用:

1、用于大型空间设施的建造、运行和维修。

2、用于为长期在轨运行的空间设施提供物资补给、人员运输和空间救援。

3、是用于登月和深空探索等航天任务。

技术难点

首次交会对接任务具有四个方面的难点:

1、技术要求高。发射神舟飞船的运载火箭入轨精度指标比工程前期有大幅提高;载人飞行器在轨寿命要求大幅提高。

2、新技术采用多。首次使用了运载火箭高精度迭代制导技术,组合体控制和管理技术等。

3、验证难度大。由于受地面环境和试验条件限制,部分新研设备在空间环境下的功能性能指标无法得到全面真实的验证,尚需通过飞行试验考核。

4、组织实施复杂。由于任务持续时间长,发射次数多,整体性、时效性和关联性强,交会对接过程关键事件多、决策点多,对任务组织指挥、各系统协同工作提出了前所未有的挑战。

任务意义

天宫一号的发射标志着中国迈入中国航天“三步走”战略的第二步第二阶段;同时也是中国空间站的起点,标志着中国已经拥有建立初步空间站,即短期无人照料的空间站的能力。(《科技视界》 评)

天宫一号作为载人航天空间应用实验 平台,共进行了地球环境监测、空间环境探测、复合胶体晶体生长三个方面的科学实验,获得了大量宝贵的实验数据,这些数据广泛应用于国土资源、林业、农业、油气、矿产、海洋、城市热岛、大气环境探测、材料科学等领域的研究。(中国载人航天官网 评)