航天时代•火星探索•美国“洞察号”

2021-07-03 青野云麓

“洞察”号火星无人着陆探测器是美国宇航局向火星发射一颗火星地球物理探测器,它的机身设计继承先前的凤凰号探测器,着陆火星之后将在火星表面安装一个地震仪,并使用钻头在火星上钻出迄今最深的孔洞进行火星内部的热状态考察。根据项目首席科学家布鲁斯•巴内特的说法,这一探测器将是一个国际合作进行的科学项目,并且几乎是先前大获成功的凤凰号探测器的翻版。

2018年5月5日凌晨4时05分,搭载“洞察”号火星探测器的“宇宙神”V-401型火箭从位于加州中部的范登堡空军基地3号发射台发射升空,执行人类首个探究火星“内心”的探测任务。11月26日14时54分许,“洞察”号无人探测器在火星成功着陆,执行人类首次探究火星“内心深处”奥秘的任务。

发射历程

发射

2018年5月5日凌晨4时05分,搭载“洞察”号火星探测器的“宇宙神”V-401型火箭从位于加州中部的范登堡空军基地3号发射台发射升空,执行人类首个探究火星“内心”的探测任务。

着陆

2018年11月26日,美国国家航空航天局官网发布消息称,火星探测器“洞察号”将于美国时间11月26日,在火星表面着陆。着陆前,它将以19800公里的时速进入火星大气层顶部,并在三条腿落地火星表面之前,慢慢降至时速8公里,相当于人类慢跑的速度。这种急遽减速必须在不到7分钟内完成。

2018年11月26日14时47分,“洞察”号进入火星大气层,整个进入、降落和着陆的过程在约7分钟内完成。

2018年11月26日14时54分许(北京时间27日3时54分许),美国航天局的“洞察”号无人探测器在火星成功着陆,执行人类首次探究火星“内心深处”奥秘的任务。随后,“洞察”号通过与其同行的迷你卫星于15时许传回了火星的第一张照片。

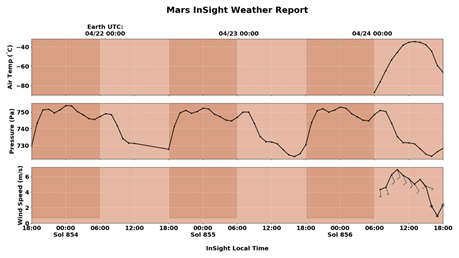

2019年2月19日起,根据“洞察”号无人探测器提供的数据,美国航天局开始在网上发布火星每日天气报告,提供火星气温、风速、气压等信息。

2019年3月18日,据美国《科学》杂志报道,“洞察”号着陆器终于将其超灵敏的地震仪置于火星表面。该仪器旨在通过探测“火星震”的轰鸣声来揭示有关火星内部的谜团。几周后,着陆器首次听到了火星上的微小震颤。这种新发现的噪声很可能由来自大气风的低频压力波引起,这些大气风在火星表面呼啸而过,在火星表面产生浅浅的长周期波——瑞利波。

主要任务

洞察”号任务全称“通过地震调查、测地学及热传导实施内部探测”,是首个研究火星内部的探测任务,也是美国火星无人探测项目的重要部分,设计任务时间为两年。科学家希望通过“洞察”号了解火星内核大小、成分和物理状态、地质构造,以及火星内部温度、地震活动等情况。目的是想尝试回答一个科学界最基本的问题:行星是如何形成的?

如果一切顺利,探测器预计将于2018年11月26日左右在火星赤道附近着陆,然后用机械臂把地震测量仪和温度测量装置永久安置于火星表面。这将是在火星上前所未有的行动。洞察号将在火星表面的着陆点就地完成其大部分设定的科学探测目标。它的机械臂将携带两台科学仪器直接接触火星地表展开考察工作。巴内特说:“机械臂将会把地震仪和地热流探测仪从仪器平台上取下,依次摆放在探测器旁边的地面上。机械臂本身并不携带有钻头,但是热流探测仪会自动向下钻探,深度可以达到5米左右。”

一、8亿美元的雄心壮志

2018年11月26日美东时间下午2:52,“洞察号”探测器正式登陆火星。它穿过火星稀薄的大气层,利用降落伞减速后,缓缓降落在火星上的埃律西昂平原(Elysium Planitia)。

作为第一个深入研究火星“内部空间”(地壳、地幔和地核)的太空“探险家”,“洞察号”的火星之旅实际上推迟了两年多:最初定于2016年3月发射,但发射之际,地震实验仪SEIS临时发生故障,发射窗口也存在技术问题,整装待“发”的洞察号不得不送回丹佛的洛克希德马丁公司工厂进行调整并再觅良机。

“洞察号”不仅外形炫酷,还造价不菲,浑身都是金钱的味道。

“洞察号”成本为6.75亿美元,其电力来自两个圆形的太阳能电池板,使用寿命预计可达2年(一个火星年)。此外,它还装备了一系列科学仪器和辅助系统,主要的科学仪器有内部结构地震实验仪(SEIS)和热传感物理特性箱(HP3)。

在第一次火星之旅推迟后,NASA官方又决定再花费1.5亿美元对其进行调整,于是这个重约0.7吨的家伙总成本超8亿美元。

2018年5月5日当地时间上午11点05分,“洞察号”在美国加州中部的某空军基地成功发射。历时半年多、漫游4.58亿公里的旅程后,于2018年11月26日成功着陆火星。

“洞察号”对火星内部结构及陨石对火星影响的研究,可帮助我们了解40多亿年前太阳系内部的岩石行星(水星、金星、地球和火星)、岩石系外行星早期是如何形成的[3]。

要揽瓷器活,少不了金刚钻。“洞察号”装备了重达50千克的科学仪器和辅助系统,其中不得不说的是它执行主要任务两大“法宝”:内部结构地震实验仪(SEIS)和热传感物理特性箱(HP3)。

内部结构地震实验仪(SEIS)可以称作火星上的“地震仪”,最高可探测到50Hz的高频地震波,它不但能精确测量火星上的地震等内部构造活动,还可以研究陨石撞击对火星地壳和地幔的影响,从而让研究人员更好地了解火星的历史和结构。

“洞察号”的另一“法宝”——热传感物理特性箱(HP3)是一种自穿透式的热传感探头,绰号“鼹鼠”(mole)。这只“鼹鼠”可以在火星地表下5米处挖洞,其配备的温度传感器可以一边挖洞一边精准测量热量流经火星核心的速率,从而揭示有关行星内部演变的信息。

二、大显身手的“地震仪”和失败的“鼹鼠”

检测火星地震能帮助研究人员更直观地了解火星的内部构造和地质活动,火星上虽然没有与地球类似的板块构造,但它有可以引发地震的火山活动区域。而且,相比起地球,火星表面非常安静,这使得“洞察号”上的地震仪SEIS能够捕捉到微弱而低沉的轰隆声。

在成功着陆火星表面后,“洞察号”按计划部署了地震仪和热挖掘探头。地震仪SEIS装备了矢量磁力计、气温和风速风向传感器、气压计等一整套气象工具,能检测火星上的地质活动、磁场干扰和气温风向等数据。

在火星上,“洞察号”每年能探测10~200个能提供地震声信号的流星爆炸气流。2019年4月6日(即着陆后的第128个火星日),“洞察号”上的地震仪探测到火星内部微弱的“震动”信号,这是人类历史上首次探测到的火星地震。

今年3月7日和3月18日,“洞察号”的地震仪在火星上一个叫做Cerbeus Fossae的地方探测到两次强烈、清晰的地震,震级分别为3.3级和3.1级,Cerbeus Fossae被研究人员认为是火星上的地震中心。迄今为止,“洞察号”检测并记录了500多次大大小小的火星地震[5]。不仅如此,其采集到的各类新数据(地壳厚度、地幔粘度、岩心半径和密度以及地震活动等),能在现有基础上将精确度提升3~10倍。

地震仪在火星上可谓大展身手,但另一边,“鼹鼠”探头的进展却不那么顺利。

今年1月份,NASA在其官网发表声明称“鼹鼠”要休息了,也就是说,“洞察号”向火星地下部署热传感探头的任务进行两年后以失败告终[6]。

自2019年2月28日以来,“洞察号”一直努力让“鼹鼠”深挖火星以测量其内部温度。但是,由于火星上土壤的结块倾向,“鼹鼠”摩擦力不足,始终无法挖到足够的深度。

今年1月9日,“鼹鼠”又进行了500次锤击,却仍未取得任何实质性进展,无奈的研究人员只能选择放弃,宣告“洞察号”给火星量体温的任务失败。

任务虽然失败了,但此举并非毫无意义。在未来,登陆火星的航天员可能需要挖土获取水冰,科学家们也希望通过研究火星的地下物质以找到微生物生存的可能性。“鼹鼠”的工作无疑是开创性的。

三、冬季来临,“洞察号”电力不足

随着火星冬季的来临,“洞察号”面临着越来越多的生存挑战。

“洞察号”着陆附近不仅温度低,而且昼夜温差极大:从白天的0℃到夜晚的-100℃。这些极端的温度变化可能会导致连接地震仪的电缆膨胀和收缩,从而影响数据精度[5]。

基于此,研究人员尝试着利用“洞察号”机械臂末端的勺子将土壤“舀”到圆形的防风隔热罩上,随后又将其覆盖在电缆上,以尽可能减少温差对电缆的影响。

“洞察号”登陆火星时,研究人员为它制定了为期两年的工作任务(于2020年11月完成),这个期限是有现实依据的:

“洞察号”的设计非常持久耐用:配备两个直径约2米、展开后宽约6米的圆形太阳能电池板;且着陆点位于火星赤道,阳光充足。虽然随着时间的流逝,太阳能电池板上的尘土会越积越多,从而减少其功率输出,但精巧的设计+适当的着陆点能保证其在两年的主要任务期间仍有充足的电量输出。

但“洞察号”并没有按计划退休。今年初,任劳任怨的它又被延长了两年的任务期,以继续探测火星表面的地震和尘暴等现象。也就是说,它要一直工作到2022年12月。

廉颇老矣,尚能饭否?

虽然研究人员计划让“洞察号”工作到2022年底,但由于太阳能电池板上的灰尘越来越多,影响了其对阳光的吸收;而今年初,随着火星冬季的来临,阳光越来越少,这让原本就不富裕的太阳能电池板雪上加霜。延迟退休的“洞察号”眼看就要坚持不住了。

实际上,研究人员做出令其延迟退休的决定也并不是头脑发热。“洞察号”着陆的埃律西昂平原不仅阳光充足,而且风力充沛,理论上可以吹走太阳能电池板上累积的灰尘,使其能在设计的生命周期内使用多年。

理想很丰满,现实很骨感。虽然“洞察号”在火星上发现了数百个尘暴(大风把大量尘埃等细粒物质卷入高空所形成的风暴),但是自太阳能电池板于2018年11月展开以来,还未曾遇到一个近距离的尘暴来清理充满灰尘的面板,“借东风”的如意算盘也落了空。

如今,满覆尘土的太阳能电池板只能产生不足正常情况下三分之一的电量,而这本就少得可怜的电量还要在地震仪、“鼹鼠”、机械臂、无线电和各种加热器之间共享(加热器能确保“洞察号”在低温环境下实现正常运转,而电量不足会降低加热器功率,影响“洞察号”的正常运行)。更严峻的是,火星上的大风季节不久前也结束了,未来几个月内都不会有大风来充当清洁工了。

开源受阻,只能节流了。面对此等两难境地,研究人员在今年初暂时限制了“洞察号”的运行:他们陆续关闭各种仪器,在保证加热器和无线电通信等高耗能活动电力的情况下,使“洞察号”进入冬眠状态,只定期唤醒以检查其运行状况并与地球通信。由于天气传感器在大部分时间里都处于关闭状态,此前每天更新的天气页面目前也被暂停了。

火星上气候恶劣,常有沙尘暴遮天蔽日,不过“洞察号”有应对这一情况的设计:即使由于突如其来的沙尘暴而耗尽电力,只要它的电子元件能在极端寒冷的环境中存活下来,就能在重新接受阳光照射时重启。

也就是说,只要“洞察号”能以目前的状态坚持到今年7月份(届时火星将再次开始接近太阳),不再出什么幺蛾子,就能绝地逢生,全面恢复正常运行和科学探测活动。

“洞察号”的项目负责人布鲁斯•班纳特(Bruce Banerdt)表示:“‘洞察号’研究团队已经制定了一个强有力的计划,保证让其安全过冬,并准备在2022年完成我们的科学任务。我们拥有出色的车辆和一流的团队,期待‘洞察号’未来有更多的新发现。”