新华社二月国外科技新动态汇总(六)

2018-2-17 青野云麓

便携式原子钟首次用于实地测量

一项新研究报告称,一台便携式原子钟首次被用于进行实地测量。这台便携式光学原子钟被用来测量阿尔卑斯山脉某座山上一个特定实验室的高度。该研究是对原子钟在引力测量方面的未来应用原理的证明展示。相关成果2月13日在线发表于《自然—物理》。

原子钟能够超精确测量时间,精度可达10-17分之一。正因为如此,原子钟可以探测时间流动中的极小变化。广义相对论预测,由于引力场强度的不同,在地球不同高度时间流速不同。这意味着一台极精确的原子钟可以被用作引力传感器。原子钟的高精确度需要有精心控制的环境条件作保障,而这样的条件很难存在于度量衡学实验室之外。

德国布伦瑞克联邦物理技术研究院的Christian Lisdat和同事将一台便携式原子钟装入一辆2.2×3×2.2米的拖车,开入阿尔卑斯山脉弗雷瑞斯隧道的法国段,然后再将它开到意大利段的某处——距离法国测量地约100千米且海拔低了1000米,最后比较在两地得到的原子钟测数。实验的实际测量环境与理想的实验室环境相距甚远。作者用原子钟估计山上实验室的高度并表明其估测结果与两组独立的通过最先进的大地测量学手段(即结合光学水准仪卫星的定位系统与引力场模型)得到的测数相符。

研究人员提出,虽然这次测量的精度仍远低于传统测地学可取得的最佳结果,但是此次测量实验克服了诸多技术挑战,是原子钟在地理物理学中实际应用的一大进步。

发现新抗生素!能杀死多重耐药菌

据英国《自然·微生物学》杂志11日在线发表的一篇报告称,美国科学家通过提取土壤细菌DNA并测序,从中发现一类新抗生素。新抗生素被命名为Malacidins,能够杀死许多多重耐药并引发疾病的细菌,甚至包括引起大鼠皮肤感染的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)。

抗生素本质上是微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的一类次级代谢产物,具有抗病原体或其他活性的作用,会干扰其他细胞的发育功能。目前科学界认为,遏制耐药性感染增多趋势需要新的抗生素。但过去30年里,仅有非常少量的新抗生素被开发出来,人们亟待新的抗生素来对抗多药耐药型病原体。

鉴于大多数最终获得许可的抗生素最初从微生物中提取,因此科学家现阶段的重点就是从不同的环境样本中寻找新药。此次,美国洛克菲勒大学研究人员肖恩·布拉迪及其同事,对来自美国各地的一千多份土壤样本中提取的细菌DNA进行测序,终于发现一组产生新抗生素Malacidins的基因。Malacidins对抗细菌的方式和其他药物不同,它攻击细菌细胞壁的关键部位。在实验室中,微生物对这种机制并未产生抗性。

在本次研究中,团队还采用了一种高通量、基于测序的筛选方法,省去了培养微生物的步骤。而此前大多数细菌种类无法在实验室培植,因而新方法能用来从多样的环境样本中快速找出候选药。

特定紫外线可消灭流感病毒且对人体无害

由空气传播的流感等传染病是全球公共健康面临的重大挑战之一。美国研究人员在新一期《科学报告》杂志上报告说,一种特定类型的紫外线可以有效消灭空气中的病原体且对人体无害,有望在流感季控制流感病毒传播。

此前医学界已经了解,波长在200纳米到400纳米间的紫外线可有效消灭空气中的病菌及病毒,但过量紫外线照射可能导致人体健康问题,甚至引发皮肤癌。

美国哥伦比亚大学医学中心的研究人员把一种普通流感病毒——H1N1病毒雾化释放到一个测试室中,并暴露在非常低量、波长为222纳米的远紫外线C光下。对照组则没有远紫外线C光。

结果发现,远紫外线C光可以有效地消灭流感病毒,而且效率与传统紫外线消毒灯相同。

此外,哥伦比亚大学医学中心2013年参与的一项小鼠研究发现,波长在207纳米到222纳米间的远紫外线C光可以有效抑制细菌,但不会对小鼠的皮肤造成明显危害。

研究人员解释说,远紫外线C光无法穿透皮肤表面的角质层抵达活细胞,所以不会对皮肤细胞造成损害,而细菌通常几微米大小,病毒更小,所以远紫外线光可以有效地穿透并消灭它们。

北极永久冻土内发现大量天然汞

据美国《国家地理》杂志在线版近日消息称,科学家在北半球永久冻土内发现了大量的天然汞,分析显示其数量是过去30年人类排放出的汞的10倍。而这一层冻土有消融的危险,可能会对全球人类健康和生态系统产生重大影响。相关报告发表在最新一期的《地球物理研究快报》杂志上。

汞俗称水银,是自然界存在的元素,会与植物结合。通常植物腐烂分解时,会把汞释放到大气中,但北极地区植物不会完全分解,因此造成汞留在植物中。

科学家日前对阿拉斯加北部13个地点的永久冻土进行了深入钻探,结果在其中发现了大量的汞。目前发现的汞数量约为7.93亿千克。基于2016年的数据,这几乎是过去30年来人类排放出的汞数量的10倍。而据研究人员估计,北部冻土内的汞储量总和为16.560亿千克,这使其成为已知的地球上最大“汞库”。

该研究的主导者、美国地质勘探局的水文学家保罗·舒斯特表示,此前科学家已经了解全球汞循环会给北极带去汞,但却没想到数量如此之高,这一发现极大地改变了科学家对全球汞循环的认识。

更严重的是,这层冻土有因气温升高和气候变化而解冻的危险。汞释放起初会对北极野生动物构成风险,但最终将分散到整个地球。目前,该“汞库”对人类和食物链的影响仍是未知数——尚不清楚有多少会随着地球变暖进入生态系统。在某些形式下,汞是一种强大的神经毒素,会侵害中枢神经系统,引发行动障碍、出生缺陷等问题,当汞在食物链中传播下去,处在食物链顶端的人类因此也会遭受影响。而这些都是团队目前要量化和估算的重点。

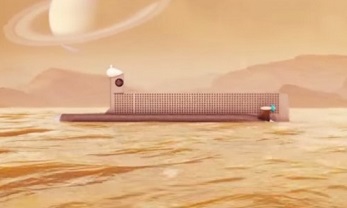

NASA在实验室模拟土卫六海洋环境

据物理学家组织网近日报道,美国华盛顿州立大学(WSU)的科学家在实验室创建了一个与土卫六“泰坦”(Titan)的海洋极为类似的环境,希望借此厘清美国国家航空航天局(NASA)正在研制的外太空潜艇在其中的工作原理。NASA计划未来20年内将一艘真正的潜艇发射到泰坦的海洋内。

泰坦是土星的最大卫星,也是太阳系第二大卫星。它与地球相似的一个重要地方在于——它拥有液体。泰坦的表面拥有海洋、河流和云,就像地球一样,其上也下雨,只不过“水文”循环以甲烷为基础而非水。因此,很多天文学家希望派潜艇深入泰坦一探究竟。但泰坦海洋的温度极低,且海洋由甲烷和乙烷组成,建造潜艇变得非常棘手。

此外,这艘潜艇需要研究大气和海洋环境,在海床周围移动,并在地表或以下盘旋。而且与地球海洋中的水几乎匀质不同,泰坦海洋中乙烷和甲烷的浓度会显著变化,从而改变液体的密度特性。因此,潜艇将不得不自动运行,从而进一步加大了研制难度。

在最新研究中,WSU的科学家建立了一个测试室,将液体混合物置于低温下来模拟泰坦的海洋。他们增加了一个两英寸的筒式加热器,它产生的热量与潜艇产生的相当。

研究人员面临的最大挑战之一是理解泰坦海洋中的气泡,因为将潜艇加入非常冷的泰坦液体中,会形成氮气泡。气泡太多会使操纵船舶、查看采集数据和管理压载系统变得困难。

另一个大问题是获得视频。他们利用内窥镜和能耐受低温以及高压的摄像机解决了这一问题,从而可视化测试室内正在发生的事情。他们成功拍摄了乙烷—甲烷雨雪的录像,还研究了甲烷和乙烷湖的冻结温度,并确定,由于液体中含有少量氮,湖泊结冰的温度约为零下198℃,低于预期的零下183℃。

目前,研究人员还在与NASA继续合作更新泰坦潜艇的设计。