共和国勋章获得者于敏:国家需要我,我一定全力以赴

2020-8-16 青野云麓

2019-10-01 来源:中央广电总台国际在线 作者:杨磊

“离乱中寻觅一张安静的书桌

未曾向洋已经砺就了锋锷

受命之日,寝不安席

当年吴钩,申城淬火

十月出塞,大器初成

一句嘱托,许下了一生

一声巨响,惊诧了世界

一个名字,荡涤了人心”

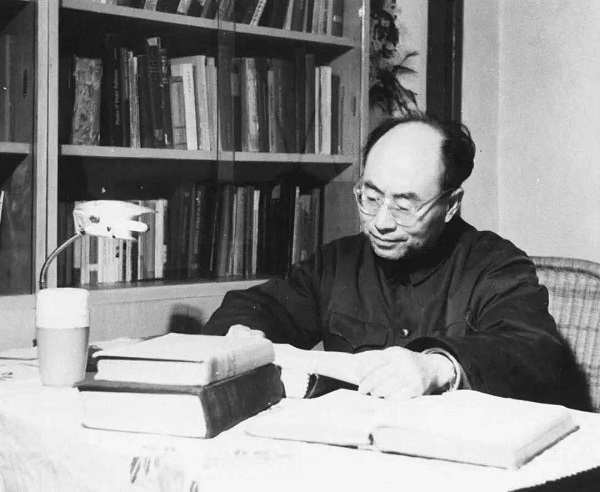

这是2014年“感动中国人物”评选委员会给于敏院士的颁奖词。在新中国的成长历程中,这位没有任何留学经历、土生土长的“中国氢弹之父”是我国国防科技事业改革发展的重要推动者。1951年至1965年,于敏在原子能院(所)任助理研究员、副研究员,先后从事核理论研究和核武器理论研究。2019年1月16日,这位改革先锋在京去世,享年93岁。就在9月29日,他被授予共和国勋章。

隐姓埋名28年

新中国成立两年后,于敏在著名物理学家钱三强任所长的近代物理所开始了科研生涯。他与合作者提出了原子核相干结构模型,填补了我国原子核理论的空白。正当于敏在原子核理论研究中可能取得重大成果时,1961年,钱三强找他谈话,交给他氢弹理论探索的任务。

上个世纪六十年代,氢弹技术是各个核大国的最高机密,没有参考借鉴,中国的氢弹研究是彻底白手起家。因于敏的工作内容较为特殊,在28年时间里,他的名字曾是绝密,直到1988年解密。连妻子孙玉芹都说:“没想到老于是搞这么高级的秘密工作的。”

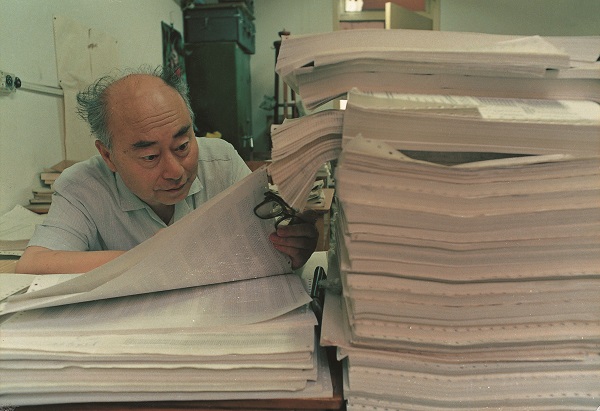

“百日会战”:跪在地上做研究

从第一颗原子弹爆炸到第一颗氢弹试验成功,美国用了7年零3个月,中国用了2年零8个月,速度世界第一。

“中国闪电般的进步,神话般不可思议。”西方科学家评论。

巨大的成功背后,是难以想象的艰辛——全国仅一台每秒万次的计算机,95%的时间算原子弹,5%留给氢弹设计。

1965年9—11月,上海。39岁的于敏带领科研团队来到上海华东计算所,对加强型原子弹进行优化设计。这一百多个日日夜夜,于敏经常半跪在地上分析堆积如山的计算纸带,终于实现了氢弹原理突破,形成了一套从原理、材料到构型基本完整的物理方案——这就是核武器研究史上著名的“百日会战”。

氢弹成功爆炸,他回去就睡了

1967年6月17日,我国成功地空投爆炸了第一颗氢弹,爆炸威力同于敏计算的结果完全一致。试验成功的这一刻,于敏并没有在现场,而是在北京守候在电话旁,他早已成竹在胸。

“我这个人不大流泪,也没有彻夜不眠,回去就睡觉了,睡得很踏实。

为了真理,他曾拍案而起:

1971年,青海核武器研制基地。由于某型号试验未能达到预期效果,被军管会定性为“理论长期脱离实际的恶果”,进而在“学习班”上对理论部横加批判。时任理论部副主任的于敏分析出实验失败是技术问题而非政治问题,并从模型和原理上提出修改设想。

然而,这却完全违背了军管会定下的表态基调,在变本加厉的威逼胁迫下,一向温文尔雅的于敏竟拍案而起,“我不会同意你们的说法,那是不符合科学规律的”。事后,他对一同工作的胡思得说“顺了他们的意思,的确很好过关。但那是对不起真理,经不住历史考验的。”事实胜于雄辩,后来按照于敏的改进建议,实验得到技术上的修正并实现了成功。

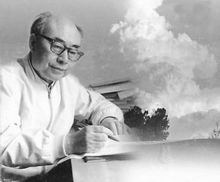

对《出师表》,泪流满面:

1984年的12月,新疆核试验基地。零下三四十度的天气,早起刷牙拖鞋都会被冻在地上。

这次实验,参试人员都倍感压力。一次讨论会,大家刚刚坐定,心有触动的陈能宽忽然吟诵起诸葛亮的《出师表》“臣受命之日,寝不安席,食不甘味……”在场的于敏也来了兴致,一人一句地接下去,狭小的会议室安静得没有其他声响。到后来,只听于敏一个人在吟诵,“夫难平者事也!……臣鞠躬尽瘁,死而后已……。”那一刻,在座所有人无不以泪洗面。那次原理实验的圆满成功,为我国中子弹技术奠定了坚实基础。

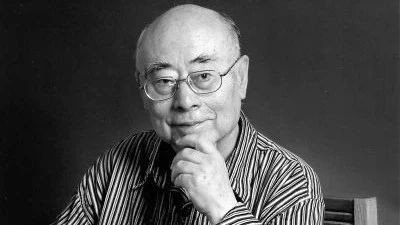

婉拒“氢弹之父”称谓

于敏生于一个天津小职员家庭,从小读书爱问为什么。对新知,探究其所以然。进入北大理学院后,他的成绩名列榜首。导师张宗遂说:没见过物理像于敏这么好的。

清晰的概念、严密的逻辑、透过现象抓本质的功底、善抓“牛鼻子”的见解,深入浅出的表达……于敏的学术报告很“火”,头一天就有人占座位。

1999年被国家授予“两弹一星”功勋奖章,他说这是集体的功劳。

他婉拒“氢弹之父”的称谓。他说,核武器事业是庞大的系统工程,是在党中央、国务院、中央军委的正确领导下,全国各兄弟单位大力协同完成的大事业。

“人们亲切地称他‘老于’。作为后辈,我们竭力沿着前辈们留下的震撼心灵的足迹,继续前行。”北京应用物理与计算数学研究所所长李华说。

人,总有憾事。

老于说,亏欠妻儿很多;妻走了,他想补偿,来不及了。

于敏贡献有多大:全球氢弹仅两种 于敏构型是其中之一

2019-01-16 来源:观察者网

我国国防科技事业改革发展的重要推动者、改革先锋于敏,于1月16日在京去世,享年93岁。于敏是新中国氢弹研究中的关键核心人物。他在中国氢弹原理突破中解决了一系列基础问题,提出了从原理到构形基本完整的设想,起了关键作用。1965年10月,在于敏的亲自组织和部署下,氢弹理论得以突破。目前全世界只有两种氢弹构型,美国的T-U构型和中国的于敏构型。

此后长期领导核武器理论研究、设计,解决了大量理论问题。

对中国核武器进一步发展到国际先进水平作出了重要贡献。从20世纪70年代起,在倡导、推动若干高科技项目研究中,发挥了重要作用。 1982年获国家自然科学奖一等奖。1985年、1987年和1989年三次获国家科技进步奖特等奖。1994年获求是基金杰出科学家奖。1999年被国家授予“两弹一星”功勋奖章。1985年荣获“五一劳动奖章”。1987年获“全国劳动模范”称号。

由于核武器的保密原因,于敏的一切长期以来都处于高度保密中。从1976年到1988年,于敏的名字是保密的,直到1988年以后,于敏才获得出国进行学术交流的机会。由于工作的关系,于敏首次出国是以某大学教授的身份去美国访问的。在不到一个月的时间内,尽管去了许多地方,但他始终像个“哑巴”:要问也不方便问,要说也不方便说,很不好受。

提出氢弹原理方案

在我国研制第一枚原子弹尚未成功时,有关部门就已做出部署,要求氢弹的理论探索先行一步。1960年底,钱三强找于敏谈话,让他参加氢弹原理研究,于敏毫不犹豫地答应了。在钱三强的组织下,以于敏等为主的一群年轻科学工作者,悄悄地开始了氢弹技术的理论探索。

从原子弹到氢弹,按照突破原理试验的时间比较,美国人用了七年零三个月,英国四年零三个月,法国八年零六个月,前苏联四年零三个月。主要一个原因就在于计算的繁复。而中国的设备更无法可比,国内当时仅有一台每秒万次的电子管计算机,并且95%的时间分配给有关原子弹的计算,只剩下5%的时间留给于敏负责的氢弹设计。穷人有穷办法,于敏记忆力惊人,他领导下的工作组人手一把计算尺,废寝忘食地计算。一篇又一篇的论文交到了钱三强的手里,一个又一个未知的领域被攻克。四年中,于敏、黄祖洽等科技人员提出研究成果报告69篇,对氢弹的许多基本现象和规律有了深刻的认识。

1964 年9 月,38岁的于敏带领一支小分队赶往上海华东计算机研究所,抓紧计算了一批模型。但这种模型重量大、威力比低、聚变比低,不符合要求。于敏总结经验,带领科技人员又计算了一批模型,发现了热核材料自持燃烧的关键,解决了氢弹原理方案的重要课题。于敏高兴地说:“我们到底牵住了‘牛鼻子’!”他当即给北京的邓稼先打了一个耐人寻味的电话。为了保密,于敏使用的是只有他们才能听懂的隐语:暗指氢弹理论研究有了突破。“我们几个人去打了一次猎……打上了一只松鼠。”邓稼先听出是好消息:“你们美美地吃了一餐野味?”“不,现在还不能把它煮熟……要留做标本。……但我们有新奇的发现,它身体结构特别,需要做进一步的解剖研究,可是……我们人手不够。”“好,我立即赶到你那里去。”年底,于敏开始从事核武器理论研究,在氢弹原理研究中提出了从原理到构形基本完整的设想,解决了热核武器大量关键性的理论问题,并在平均场独立粒子方面做出了令人瞩目的成绩。

1967年6月17日,中国的第一颗氢弹爆炸成功。

上世纪80年代初,于敏意识到惯性约束聚变在国防上和能源上的重要意义。为引起大家的注意,他在一定范围内作了“激光聚变热物理研究现状”的报告,并立即组织指导了我国核理论研究的开展。1986年初,邓稼先和于敏对世界核武器科学技术发展趋势作了深刻分析,向中央提出了加速我国核试验的建议。事实证明,这项建议对中国核武器发展起了重要作用。

今天*2020年8月16日)是两弹一星元勋于敏的诞辰 缅怀,致敬!致敬人民英雄!