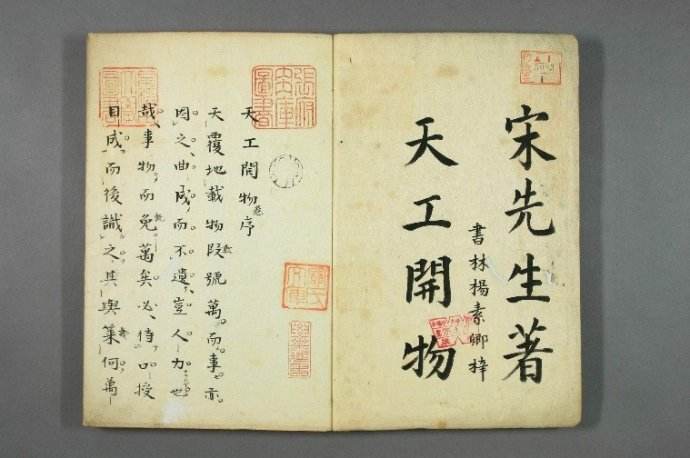

宋应星:中国17世纪的工艺百科全书

2019-3-10 青野云麓

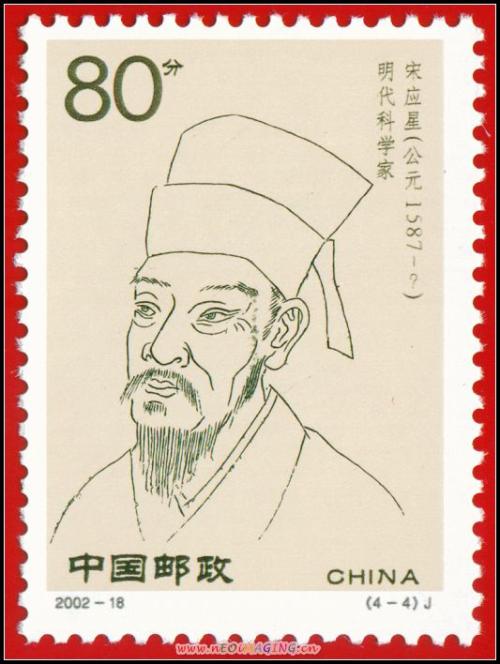

宋应星(1587年—约1666年),字长庚,汉族,江西奉新人,明朝著名科学家。宋应星一生致力于对农业和手工业生产的科学考察和研究,收集了丰富的科学资料;同时思想上的超前意识使他成为对封建主义和中世纪学术传统持批判态度的思想家。

宋应星的著作和研究领域涉及自然科学及人文科学的不同学科,而其中最杰出的作品《天工开物》被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

宋应星自幼机灵聪慧,他和自己兄长一起在亲戚家的私塾里学习,数岁就能作诗,聪明强记,几能过目不忘,很得长辈们的喜爱。他熟读经书、历代史书与诸子百家,他在宋代的几位理学家中,唯独推崇张载,认可并接受他的朴素唯物主义自然观。少年时,宋应星就对天文学、声学、农学和工业制造学等领域都有很大的兴趣。除此之外,他也喜欢作诗,喜欢音乐。他经常与同窗好友前往家乡风景名胜地郊游,吟诗、赠诗,互相勉励,阔谈古今中外天下事。

宋应星博览群书,且不仅只局限于四书五经上。他十五岁的时候,听说宋代沈括的《梦溪笔谈》具有极高的科学价值,于是就很想一睹。询问过读书识字的亲友们,都说没有。有天听到书店里新进了一批书,他就急匆匆去寻找,没想书架上还是没有。书店老板表示,大家看书都是为了科举,谁还看这种杂书。宋应星走路时都将心思放在书上,不巧撞到一位行人,然后惊喜地发现地上散落的米粿是用那本书的书皮包裹,然后他又去寻找米粿的源头,那位卖米粿的老人见他爱书心切,就将书给了他。却没想竟是半部,还有一半在纸浆店里,面临重造的危机。经过多番折腾,最后宋应星还是得到梦寐以求的那本书。

但宋应星青年时代的精力大都放在科举上。二十九岁时,宋应星和哥哥皆考上举人,这使他们备受鼓舞,继续参加会试。名落孙山后决定继续努力,还前往著名的白鹿洞书院继续研修,但之后他们二人相继考了四次,均告落榜。这一年,宋应星已经四十五岁,心灰意冷之下,他们再也没有参加过科举。宋应星五次进京考试,无一成功,但在这五次水路兼程的长途跋涉中,他并非没有收获。在这些长途旅行中,宋应星通过丰富的社会见闻,开阔了自己的眼界。沿途他们会经过湖北、江西、安徽、江苏、山东、河北等省,宋应星接触了不同的风土人情,皆有感触。

作为一名诸方面都有涉及的学者,经历过数次考试失败的宋应星对当时的官场弊端深有触动。在他的书中,宋应星揭露了各种经济政策的失误,提出了革新方案与生财之计;大谈用兵、练兵之道,以及筹措军饷的途径,揭露了朝廷在军政上的弊病;他提倡移风易俗,重振人民的精神面貌,提高官兵士气与用兵效率;提出安民政策 ,分析明末农民起义动荡的原因。宋应星呼吁减免对人民的横征暴敛,大力惩治贪官污吏,选用廉洁奉公的贤臣。还有认为要大力发展工农业,促进经济发展。他的这些思想,针砭时弊,具有极高的实用价值。

宋应星的著作都具有极高的历史价值与科学价值。他是世界上第一位科学论述锌和黄铜的科学家。他明确指出锌作为一种新发现金属的存在,并首次记载了他的炼制方法。宋应星善于从一般现象中发现事物的本质规律,他在科学理论上也取得成就,在生物学和物理学上均有发现。可惜的是,由于社会动乱,再加上他的作品里有强烈的反清思想,所以那些书为当时的社会所不容,很多都已失传,留下残本。

宋应星生活的时代恰是明朝末年,他亲眼目睹了官场的各种问题,腐败阴暗,弊端丛生。他最后与科举决裂,也有此原因。之后宋应星转向实学研究,尤其是从事农业和手工业生产技术的研究,他多年来一直进行广泛的社会考察与调查,这为他之后写下各种著作打下坚实的基础。他虽历经艰难却为取得进士功名,却也收获了珍贵的科学文化知识与社会见闻。宋应星的思想逐渐走向激进,转向对传统旧学术的批判,成为明末启蒙思潮的代表人物。他博闻强识,才大学博,且勤于著述,著作涉及自然科学和人文科学的不同学科,是一位百科全书式的科学家。

宋应星因为对科举失望,打消了做官的念头,之后一直在县里做教谕,他的作品很多是在这一期间完成的。后来因为他的教学工作优异,又去过福建、安徽各地当小官。那时明朝已经岌岌可危,农民起义大军攻下京师,清军入关,于北京建都。宋应星便成为亡国之民,他一直隐居,拒绝明朝遗老的邀请,更拒绝清朝的委任,还告诫子孙不参加科举,不去做官。他一直将自己视为大明百姓,秉持自己的气节,最后在贫苦中死去。所以不论是宋应星的作品还是他的思想、为人,都是后人一笔宝贵的财富,值得我们继承与发扬。

科技成就

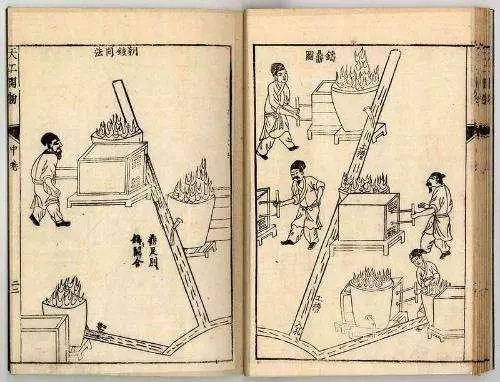

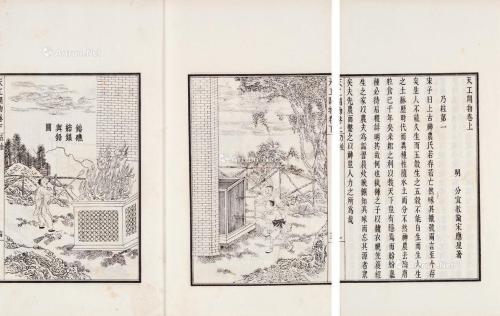

宋应星的主要贡献表现在他把中国几千年来出现过的农业生产和手工业生产方面的知识作了一个总结性的工作,同时也对技术经验作了总结性的概括,并且使它们系统化、条理化,然后著述成书使之能够流传下来。宋应星所著书籍收录了农业、手工业,诸如机械、砖瓦、陶瓷、硫磺、烛、纸、兵器、火药、纺织、染色、制盐、采煤、榨油等生产技术。在农业方面宋应星对水稻浸种、育种、擂秧、耘草等生产全过程作了详尽的记载。如“包及数日,懊其生芽,撒于田中,生出寸许,其名日秧。秧生三十日即拔起分栽•…..秧过期,老而长节,即栽于亩中,生谷数粒,结果而己。川划同时,他还指出了水稻种植中值得注意的各种问题。在手工业方面,宋应星力图运用定量的方法,他在叙述生产过程时,特别注意原料消耗、成品回收率等方面的数量关系,有着明确的量的观念。当分析秧苗移毅时,宋应星指出:“凡秧田一亩所生秧,供移栽二十五亩”,即秧田与本田的比例为1:25石这个重要的比例数据近代的江西仍在遵循。宋应星对各种油料的出油率作了初确的说明:“凡胡麻与蓖麻子、樟树子,每石得油四十斤。菜旅子每石得油二十七斤。芸苔子每石得三十斤……”。对油料作物这种具体而准确的数据说明,既有理论意义,又有实用价值。

尤其是《机械》篇详细记述了包括立轴式风车、糖车、牛转绳轮汲卤等农业机械工具,具有极高的科学价值。

宋应星是世界上第一个科学地论述锌和铜锌合金(黄铜)的科学家。他明确指出,锌是一种新金属,并且首次记载了它的冶炼方法。这是我国古代金属冶炼史上的重要成就之一。使中国在很长一段时间里成为世界上唯一能大规模炼锌的国家。宋应星记载的用金属锌代替锌化合物(炉甘石)炼制黄铜的方法,是人类历史上用铜和锌两种金属直接熔融而得黄铜的最早记录。

宋应星注意从一般现象中发现本质,在自然科学理论上也取得了一些成就。分别体现在生物学、化学和物理学方面。

生物

他在《天工开物》中记录了农民培育水稻、大麦新品种的事例,研究了土壤、气候、栽培方法对作物品种变化的影响,又注意到不同品种蚕蛾杂交引起变异的情况,说明通过人为的努力,可以改变动植物的品种特性,得出了“土脉历时代而异,种性随水土而分”的科学见解,把我国古代科学家关于生态变异的认识推进了一步,为人工培育新品种提出了理论根据。

生命运动以极其纷繁的形式呈现在人类面前,众多物种是怎样产生的曾长期困绕着人们的思绪。宋应星在这个问题的认识上向科学迈出了一大步。他在谈到土坡、气候、魏培方法对农作物品种变化的影响时说:“凡稻旬日失水,则死期至,幻出早稻一种,筱而不粘者,即高山可插,又一异也。”在述及蚕种的培育时指出:“若将白雄配黄雌,则其用变成揭茧。”“今寒家有将早雄配晚雌者,幻出嘉种,一异也”。在这里,宋应星愧出了物种变异的重要科学思想。尤其值得指出的是,宋应星所记载的物种变异,有如起因于坏境的变化;有的起因于不同品种的杂交,涉及到了对物种变异的更深刻的理解。从这种意义上讲,宋应星是当之无愧的生物进化论的先驱者之一。无怪乎英国著名生物学家、进化枪思想的集大成者达尔文把《天工开物》中的有关论述作为他论证物种变异、进化的重要例证。

物理

在物理学方面,新发现的佚著《论气•气声》篇是论述声学的杰出篇章。宋应星通过对各种声音的具体分析,研究了声音的发生和传播规律,并提出了声是气传播的概念。

化学

在化学方面,宋应星分析了金、银、铜、锡、铅和锌等多种有色金属的化学性质,比较它们的活泼程度,提出了利用它们之间的差异分离或检验有关金属的方法。在论及分离金银时他指出:“凡足色金参和伪售者,唯银可入,余物无望焉。欲去银存金,则将其金打成薄片剪碎,每块以土泥裹涂,人堵涡中鹅砂熔化,其银即吸入土内,让金流出,以成足色。然后入铅少许,另入琳涡内,勾出土内银,亦毫厘具在也。”‘在谈到水银和硫磺升炼朱(即硫化汞)时指出:“每升水银一斤,得朱十四两,次朱三两五钱”,这增多部分是“借硫质而生”。对这些金属和化合物分离和化合方法的分析,说明宋应星对大量的化学反应已十分关注.认识到化学反应中各种物质成份相互作用的关系,以及化学反应前后各种物质成份之间的关系,具有“质量守恒”的思想。质量守恒是指在任何孤立系统中,不论发生何种变化或过程,其物质总质里始终保持不变。在科学的历史上,人们对质量守恒的认识经历了很长的时间,后由法国著名化学家拉瓦锡在研究燃烧过程中确立下来。这已经是18世纪下半叶的事情。然而,宋应最早在对金银分离方法的分析中,在硫化汞的制取中,就窥测到了这种物质运动的深邃奥秘,虽然其认识程度不及后者,但毕竟比后者早了一百多年。

轶事典故

宋应星买书

宋应星在他十五岁那年,听说宋代沈括的《梦溪笔谈》是一部价值很高的科学著作,于是他就渴望着能读一读。每见到读书识字的亲友或邻居,他都急切地询问人家是否有这本书。有一天,他听说镇上的文宝斋书铺刚购进一批新书,就急匆匆赶去买书,可是书架上摆的都是四书五经,没有《梦溪笔谈》。店老板见这位少年在书架旁找来找去,心中暗暗纳闷:这么多经书他不买,这是要找什么店老板上前询问才得知他要买《梦溪笔谈》。店老板告诉他,现在人们都读四书五经,为的是考取功名,科学方面的书即使进了货也没人买。宋应星只好懊丧地离开了文宝斋。

宋应星在往回走的路上,脑子中一直在想那本书,到哪去找?唉,找本书真难呀!他长叹一口气,无奈地摇着头。他一边走,一边想,只听“哎哟”一声,撞到前面一个行人身上,再看地上,已经撒了许多米裸。这时宋应星的心思才从《梦溪笔谈》回到眼前,他连声道歉,急急忙忙地弯下腰帮那位行人捡米裸。检着检着,眼前一亮,包米课的废纸上竟有《梦溪笔谈》一行字!这真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。他忙向那人询问米课是从哪儿买的,好去寻找这本书。宋应星一口气跑出好几里路,才气喘吁吁,满头大汗地追上了卖米课的老汉,要出高价买老汉包米课的废纸。

老人见他爱书心切,就找出一本旧书给了他,原来是部残本的《梦溪笔谈》,书少了后半部。老汉告诉他这书是清早路过南村纸浆店时向店老板讨来的。宋应星又一路跑着赶到纸浆店,可那后半部书已经和别的旧书一起拆散泡入水池,正准备打成纸浆。宋应星急得搓着手在水池边转来转去,心痛地望着水池里的书,眼泪都要掉下来了。他拉住店老板的手,急切地说:“求求您,帮忙把《梦溪笔谈》那本书从水池中捞上来吧。”说着,他摸出了身上所有的钱,摆在老板面前,又脱下衣服抵作酬金。老板不解地说:“孩子,这一池废书也不值这些钱啊!”

宋应星向老板讲述了自己找这本书的经过。老板被这种求学的精神深深感动了,赶忙让工匠下水池从散乱的湿纸堆中找齐了那半部书。宋应星捧着湿淋淋的书回到了家,小心翼翼地一页页分开,晾干,装订好。他终于得到了梦寐以求的书。

人物评价

华东师范历史学教授李以章:“宋应星在总结农业和手工业经验的过程中,逐步形成了朴素的唯物沦和辩证法的思想,而这一思想一旦形成,又指导着他在科学技术的研究中奋力向前,取得了卓越的成就,成为我国乃至世界历史上杰出的学者。”

吉林大学历史学教授龙欣宇:“宋应星在各个领域中体现的伦理思想,笔者的认识是,作为一个封建时代的小官吏,宋应星忠君、尽职、关注民生、反对不正之风等想法和行为,是在认同并维护封建统治秩序的基础上求善求真,追求士大夫的完美的人格,由此对社会对人生都有积极地贡献;作为一个封建时代的科学家,宋应星博学、勤奋,有着浓厚的探索自然奥秘和用先进科技促进生产力发展的愿望,有着丰硕的成果。虽然他的伦理思想有一定的时代局限性,但更多的是闪耀着理性的光辉,引领着他积极的人生。”