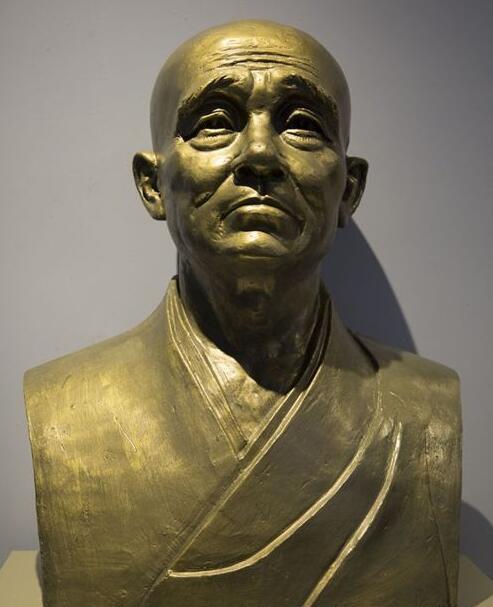

僧一行:身披袈裟的科学家

2019-2-24 青野云麓

一行(683年~727年),佛僧法号名。本名张遂,魏州昌乐(今河南省南乐)人,中国唐代著名的天文学家和佛学家。张遂的曾祖是唐太宗李世民的功臣、襄州都督、郯国公张公谨。其父张擅为武功县令。张氏家族在武则天时代已经衰微。张遂自幼关中,刻苦学习历象和阴阳五行之学。青年时代即以学识渊博闻名于长安。为避开武则天侄的纠缠,剃度为僧,取名一行。先后在嵩山、天台山、当阳山学习释教经典和天文数学。曾翻译过多种印度佛经,后成为佛教一派——密宗的领袖。

唐朝开元九年(公元721年),据李淳风的《麟德历》几次预报日食不准,玄宗命一行主持修编新历。一行一生中最主要的成就是编制《大衍历》,他在制造天文仪器、观测天象和主持天文大地测量方面有很大贡献。

幼年时,一行家庭贫困,经常得到邻居王姥姥接济。一行做了天子之师常想起王姥姥。然而尚来不及报答,王姥姥已找上门来。儿子杀人犯罪,王姥姥想让一行出面求求情。一行明白杀人偿命,国法难违。他说:姥姥是一行的恩人,要钱要物要多少一行都应当满足,此事一行却办不到。王姥姥听了大骂一行见死不救忘恩负义。一行惟有不停地在姥姥面前谢罪。目送姥姥离去,一行把一布袋交给两个心腹之人,命他们在指定的一个地方潜藏,他说从中午到黄昏,会有七样东西进入布袋。他们照着做了,用布袋带回七只猪。一行把七只猪放进已准备好的大瓮中封盖。次日一早,宫里来人叩门急切,说皇帝有事相商。刚到便殿,李隆基已迎出来,问:昨夜北斗七星不见了,是吉是凶?如何应对?一行有理有据做了分析,然后建议“莫若大赦天下”。李隆基当即下诏大赦天下。当天晚上,七星中的一颗在天空中出现了,七天后,七星全部在天空中出现了…… 恩人的儿子犯死罪,一行要报恩,又要不违犯国法,在此情境下,他惟有用自己的“方法”。段成式记述此事,心中亦有疙瘩解不开:此事颇怪,然大传众口,不得不著之。

僧一行博览无不知,尤善于数,钩深藏往,当时学者莫能测。幼时家贫,邻有王姥,前后济之数十万,及一行开元中承上敬遇,言无不可,常思报之。寻王姥儿犯杀人罪,狱未具,姥访一行求救,一行曰:“姥要金帛,当十倍酬也。明君执法,难以请求,如何?”王姥戟手大骂曰:“何用识此僧!”一行从而谢之,终不顾。一行心计浑天寺中工役数百,乃命空其室内,徙大瓮于中,又密选常住奴二人,授以布囊,谓曰:“某坊某角有废园,汝向中潜伺,从午至昏,当有物入来。其数七,可尽掩之。失一则杖汝。”奴如言而往,至酉后,果有群豕至,奴悉获而归。一行大喜, 令置瓮中,覆以木盖,封于六一泥,朱题梵字数寸,其徒莫测。诘朝,中使叩门急召。至便殿,玄宗迎问曰:“太史奏昨夜北斗不见,是何祥也,师有以禳之乎?”一行曰:“后魏时,失荧惑,至今帝车不见,古所无者,天将大警于陛下也。如臣曲见,莫若大赦天下。”玄宗从之。又,其夕,太史奏北斗一星见,凡七日而复。成式以此事颇怪,然大传众口,不得不著之。

据明正德本《大名府志》及今本《南乐县志》记载:西汉置乐昌县,属东郡。乐昌县在东汉初年废置。西晋于原乐昌县故地复设县,更名昌乐,属魏郡。隋开皇三年(公元583年),从昌乐县西北部分置繁水县,同属魏州。大业元年(公元605年),昌乐县并入繁水县。唐贞观十六年(公元643年),改繁水县为昌乐县。五代后梁贞明二年(公元916年),昌乐县更名南乐县,仍属魏州。再查考魏州,原名魏郡,北周改之,五代又更名兴唐府、广晋府、大名府。南乐县从五代到民国初年,长期为大名府所辖。由上可见,南乐县是由乐昌、昌乐、繁水沿革而来,唐时的魏州繁水、昌乐即今河南南乐县。

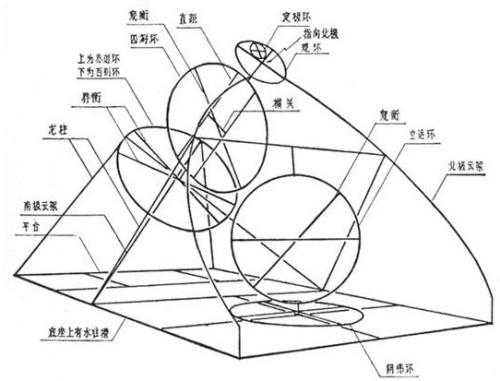

制造黄道游仪

一行主张在实测的基础上编订历法。为此,首先需要有测量天体位置的仪器。他于开元九年(公元721年)率府兵曹参军梁令瓒设计黄道游仪,并制成木模。一行决定用铜铁铸造,于开元十一年(公元723年)完成。这架仪器的黄道不是固定的,可以在赤道上移位,以符合岁差现象(当时认为岁差是黄道沿赤道西退,实则相反)。

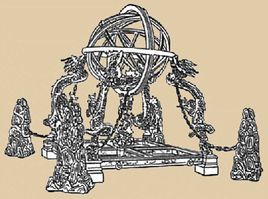

制造水运浑天仪

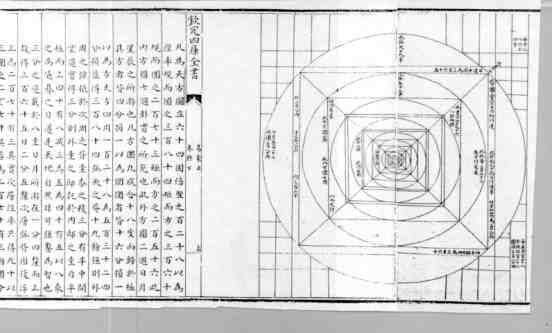

后来,一行和梁令瓒等又设计制造水运浑象。这个以水力推动而运转的浑象,附有报时装置,可以自动报时,称为'水运浑天'或'开元水运浑天俯视图'。

水运浑天仪是一具依靠水力而使其运转,能模仿天体运行的仪器,并可以测定时间。这个浑天仪改进了汉代科学家张衡的设计,注水激轮,令其自转,昼夜一周,除了表现星宿的运动以外,还能表现日升月落,当然比张衡的水运浑象仪更加精巧、复杂了。所以,当水运浑天仪造成之后,置于武成殿前,文武百僚观看后,无不为其制作精妙,测定朔望、报告时辰准确而叹服,共称其妙。

特别是在水运浑天仪上,还设有两个木人(相关的商州铜佛龛文物遗址仍存),用齿轮带动,一个木人每刻(古代把一昼夜分为一百刻)自动击鼓,一个木人每辰(合现在两个小时)自动撞钟。这两个木人是运用机械原理而制成的古代机器人。这是一个十分巧妙的计时机械,是世界上最早的机械时钟装置,是现代机械类钟表的祖先,比公元1370年西方才出现的威克钟要早六个世纪,这充分显示了中国古代劳动人民和科学家的聪明才智。

尽管这架水运浑天仪在使用了一段时间后,便因铜铁渐涩,不能自转而进入博物馆了。但是,一行和梁令瓒却以获得天文钟的发明权而永垂史册。英国著名科技史家李约瑟博士在《中国科学技术史》第四卷中说:高僧一行和梁令瓒所发明的平行联动装置,实质上就是最早的机械时钟,是一切擒纵器的祖先,走在欧洲14世纪第一具机械时钟的前面;

水运浑天仪上刻有二十八宿,注水激轮,每天一周,恰恰与天体周日视运动一致。水运浑天仪一半在水柜里,柜的上框,有如地则自然撞钟。整个水运浑天仪既能演示日、月、星辰的视运动,又能自动报时,有二木人,每刻(古代把一昼夜分做一百刻=0.24小时=14,4分钟)击鼓,每时辰(合现在两小时)撞钟。这是世界上最早将擒纵应用于计时的装置,比外国自鸣钟的出现早了六百多年。

一行等以新制的黄道游仪观测日月五星的运动,测量一些恒星的赤道坐标和对黄道的相对位置,发现这些恒星的位置同汉代所测结果有很大变动。

天文测量

一行受诏改历后组织发起了一次大规模的天文大地测量工作。这次测量,用实测数据彻底地否定了历史上的“日影一寸,地差千里”的错误理论,提供了相当精确的地球子午线一度弧的长度。

一行发起这次大规模的天文测量主要目的有二。其一,中国古代有一种传统理论:“日影一寸,地差千里。”刘宋时期的天算家何承天根据当时在交州(今越南河内一带)的测量数据,开始对此提出了怀疑,但长期未能得到证实。隋朝天算家刘焯则提出了用实测结果来否定这一错误说法的具体计划,他说:“交爱之州,表北无影,计无万里,南过戴日,是千里一寸,非其实差。”他建议:“请一水工,并解算术士,取河南北平地之所,可量数百里,南北使正。审时以漏,平地以绳,随气至分,同日度影。得其差率,里即可知。则天地无所匿其形,辰象无所逃其数,超前显圣,效象除疑。”但这个建议在隋朝没有被采纳。一行的测量则实现了这一计划。其二,当时发现,观测地点不同,日食发生的时刻和所见食象都不同,各节气的日影长度和漏刻昼夜分也不相同。这种现象是过去的历法所没有考虑到的。这就需要到各地进行实地测量。

这次测量过程中,由太史监南宫说及太史官大相元太等人分赴各地,“测候日影,回日奏闻”。而一行“则以南北日影较量,用勾股法算之”。可见,一行不仅负责组织领导了这次测量工作,而且亲自承担了测量数据的分析计算工作。

当时测量的范围很广,北到北纬51 度左右的铁勒回纥部(今蒙古乌兰巴托西南),南到约北纬18 度的林邑(今越南的中部)等十三处,超出了现在中国南北的陆地疆界。这样的规模在世界科学史上都是空前的。

其中最值得注意的是由南宫说亲自率领的测量队,按刘焯的计划在黄河两岸平原地区测量的四个点,由北向南有滑州白马(今河南滑县)、汴州浚仪太岳台(今开封西北)、许州扶沟(今河南扶沟)、豫州上蔡武津馆(今河南上蔡)。其中白马在黄河北,其他三点都在黄河以南。它们均介于东经114.2度—114.5 度之间,差不多在同一经度上(即刘焯所说的“南北使正”)。总计白马至上蔡526 里270 步,北极高度相差1.5 度,从而得出大约三百五十一里八十步,北极高度相差一度的结论。这实际上给出了地球子午线一度的长度。

由于对唐尺数值的大小,人们目前的看法还不一致,故评价一行这次子午线测量的精度受到限制。初步的估计结果是,一行的测量值与现代值相比,相对误差大约为11.8%。

国外最早根据日影长度计算地球周长的是古希腊科学家埃拉托斯特尼,约公元前240年,他根据亚历山大港与阿斯旺之间不同的正午时分的太阳高线及三角学计算,以斯塔蒂亚(stadia)为单位出地球的直径。斯塔蒂亚乃是古希腊的长度单位,各地不一。如按雅典的长度算,则地球周长为46620公里,多了16.3%,若按埃及的长度算,则地球周长为39690公里,其误差小于2%。

伊斯兰世界最早的子午线实测是在公元814 年,在一行之后九十年,由天文学家阿尔·花剌子米(约783—850)参与组织,在幼发拉底河平原进行了一次大地测量,测算结果得出子午线一度长为111.815 公里(现代理论值为110.6 公里),相当精确。

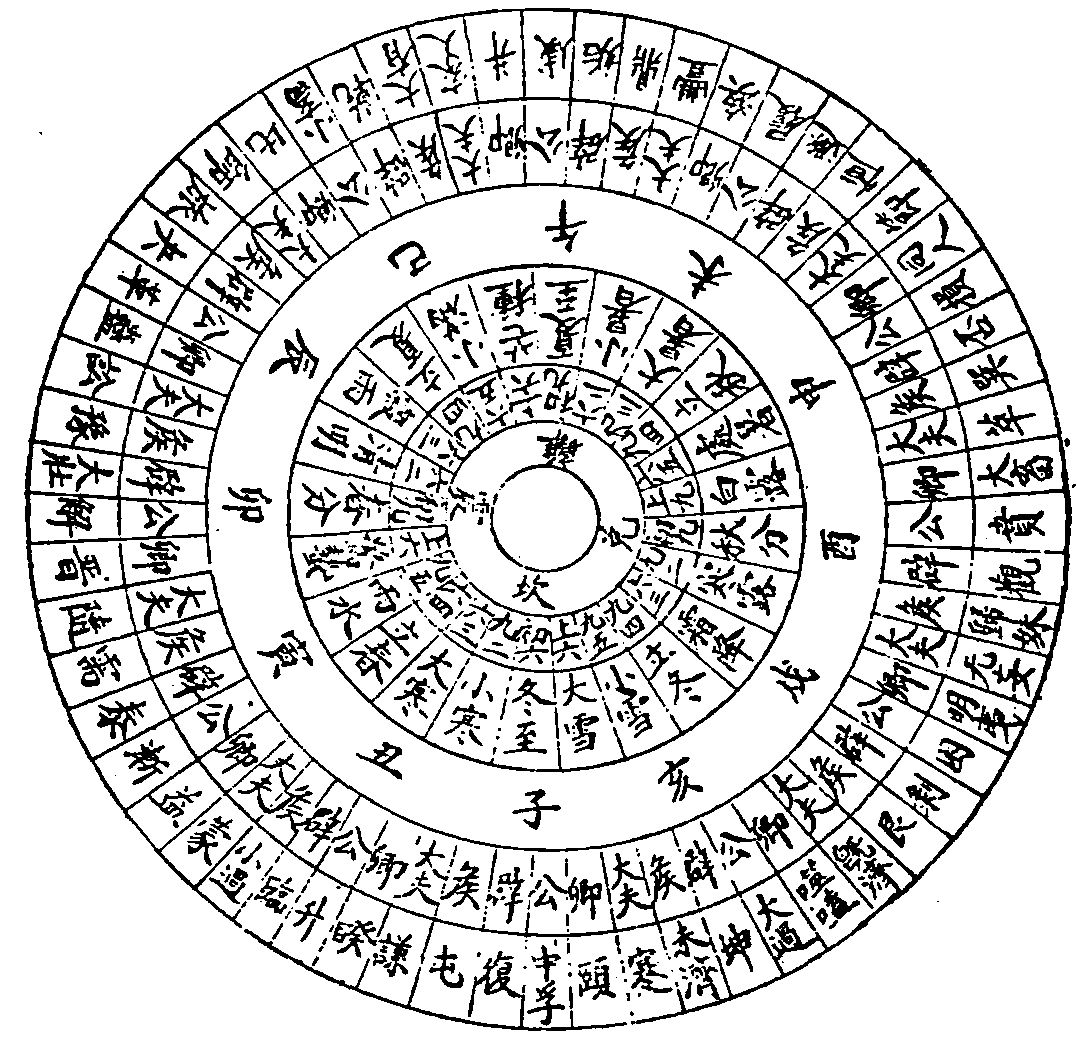

制定《大衍历》

从开元十三年(公元725年)起,一行开始编历。经过两年时间,编成草稿,定名为《大衍历》。《大衍历》后经张说和历官陈玄景等人整理成书。从开元十七年起,根据《大衍历》编算成的每年的历书颁行全国。经过检验,《大衍历》比唐代已有的其他历法都更精密。开元二十一年(公元733年)传入日本,行用近百年。

佛教地位

对于胎藏界和金刚界两种密法都有继承,而重点弘传胎藏界密法,又在天文历法方面做出突出贡献的密宗传人,是僧中科学家一行。

他自小读书很多,到二十岁左右,已经博览经史,尤其精通阴阳五行之学。他曾写成阐释扬雄《太玄》的专著,名声不小。当时的武三思有意与他结交,但他顾忌其名声不好,便逃走了,正好遇上普寂禅师,就从普寂出家。有一位叫卢鸿的隐士,得知一行的才学,惊异地对普寂说,此子“非君所能教导也,当纵其游学”(《一行传》,《宋高僧传》卷五)。普寂同意一行外出寻访名师高僧,于是他遍访当时的名宿,并曾到浙江天台山国清寺向一位老僧学历法。

一行在京城,一方面参加译经,一方面就是从事他的天文方面的科研工作。《佛祖统纪》说一行“传密教于金刚、无畏”,向这两位传播不同密法的大士学习密法。《佛祖历代通载》卷十三讲到善无畏时,也记一行等人曾参预善无畏的译事。一行参预译《大日经》是在开元十二年(724),次年写成《大日经疏》,此《疏》,是一行请善无畏阐释《大日经》义,由一行记录并发挥而成的,所以说这部《疏》体现出善无畏和一行的两人思想。据《宋高僧传》,一行又向金刚智学习《陀罗尼印》。金刚智又为一行设坛灌顶,一行还要求金刚智翻译金刚界一系的密法,于是在开元十一年(723)金刚智组织翻译《瑜伽念诵法》、《七俱胝陀罗尼》,一行为笔受。一行又拜不空为师,不空在其《金刚顶经大瑜伽秘密心地法门义诀》中说到,“开元七年,至于西京,一行禅师求我灌顶”。所以,一行的密法兼承胎藏界和金刚界两种,而能融为一体。本来胎藏界之理和金刚界之智也是合而不二的,两者的融合才构成完整的整体。

一位身披袈裟的科学家:僧一行的故事

时年二十的一行,得京都著名道人尹崇所送一本西汉扬雄所著的《太玄经》,他很快即通达其旨,写出《太衍玄图》、《义诀》各一卷,阐释晦涩难懂的《太玄经》,为尹崇所推崇,称“此后生颜子也”,从此名声大振。

一行曾长途跋涉三千里,至天台山国清寺向一个隐名大德研习数术,造诣更深,名声更震。他品行高迈,刚正不阿。时武则天之侄武三思炙手可热,慕其学行,为赢得“礼贤下士”的美名有意拉拢他,张遂不愿为之所用,又怕因此而遭到迫害,于是逃到河南嵩岳寺剃度出家,取法名为“一行”,跟随嵩山的北宗禅普寂禅师习禅。后来一行被唐玄宗征诏入京,并受到特别款待,玄宗命一行主持修编新历,从此他就开始专门从事天文历法的工作,并做出了杰出的贡献。

一行他通过长期的天文观测发现了恒星移动的现象,进一步发现和认识了日,月、星辰的运动规律,废弃了沿用长达八百多年的二十八宿距度数据,并在历史上第一次提出了月亮比太阳离地球近的科学论点。

当时有个率府兵曹参军梁令瓒设计了一个黄道游仪,并已经制成了该仪器的木头模型。在一行的支持和领导下,于公元723年,用铜铸造成此仪器。这台仪器既可以用来测定每天太阳在天空中的位置,也可以用来测定月亮和星宿的位置。同年,一行和梁令瓒等人在继承张衡“水运浑象”理论的基础上又设计制造了“水运浑天仪”。水运浑天仪上刻有二十八宿,注水激轮,每天一周,恰恰与天体周日视运动一致。水运浑天仪一半在水柜里,柜的上框,有如地则自然撞钟。整个水运浑天仪既能演示日、月、星辰的视运动,又能自动报时。这是世界上最早的计时器,比外国自鸣钟的出现早了六百多年。

一行组织了一批天文工作者利用这两台仪器进行天文观测,取得了一系列关于日、月、星辰运动的第一手资料。他还组织人力在全国各地测量日影,实际上这就是对地球子午线的测定,这是一行在天文学上最重要的贡献。

从开元十二年(公元724年)起,一行主持全国范围内的大规模天文大地测量工作。他在全国选择了12个观测点,并派人实地观测,自己则在长安总体统筹指挥。其中负责在河南进行观测的南宫说等人所测得的数据最科学和有意义。他们选择了经度相同、地势高低相似的四个地方进行设点观测,分别测量了当地的北极星高度,冬至、夏至和春分、秋分四时日影的长度,以及四地间的距离。最后经一行统一计算,得出了北极高度差1度,南北两地相距351里80步(即现在的129.2公里)的结论。这虽然与现在1度长111.2公里的测量值相比有较大误差,但这是世界上第一次用科学方法进行的子午线实测,在科学发展史上具有划时代的意义。中国科技史专家李约瑟就曾评价一行组织的子午线长度测量是“科学史上划时代的创举”。

一行主张在实测的基础上修订历法,在经过几年的天文观测及准备工作后,于开元十三年(公元725年)才开始编历。他用两年时间写成历法草稿,并定名为《大衍历》。

《大衍历》以刘焯的《皇极历》为基础,并进一步发展了《皇极历》。《大衍历》共分为7篇,即步中朔术、步发敛术、步日躔术、步月离术、步轨漏术、步交会术、步五星术。《大衍历》发展了前人岁差的概念,创造性地提出了计算食分的方法,发现了不等间距二次内插法公式、新的二次方程式求和公式,并将古代“齐同术”(通分法则)运用于历法计算。

一行在完成《大衍历》的同年不幸去世,当时只有45岁。开元十七年(公元729年),《大衍历》颁布实行,并一直沿用达八百年之久。经过验证《大衍历》比当时已有的其他历法,如祖冲之的《大明历》、刘焯的《皇极历》、李淳风的《麟德历》等要精密、准确得多。《大衍历》作为当时世界上较为先进的历法,相继传入日本、印度,在这两国也沿用近百年,极大地影响了这两个国家的历法。