大英博物馆

2019-1-17 青野丰隆

大英博物馆(British Museum),又名不列颠博物馆,位于英国伦敦新牛津大街北面的罗素广场。该馆成立于1753年,于1759年1月15日起正式对公众开放,是世界上历史最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆,也是世界上规模最大、最著名的世界四大博物馆之一。它收藏了世界各地的许多文物和图书珍品,藏品之丰富、种类之繁多为全世界博物馆所罕见。藏品主要是英国于18世纪至19世纪英国对外扩张中得来。大英博物馆位于伦敦中心,是一座规模庞大的希腊复兴式建筑,十分壮观。这里珍藏的文物和图书资料在世界上久负盛名。大英博物馆建于1753年,6年后正式开放,博物馆收藏了世界各地的许多文物和珍品,藏品之丰富、种类之繁多,为全世界博物馆所罕见。大英博物馆拥有藏品800多万件。由于开放,原来主要收藏图书,后来兼收历史文物和各国古代艺术品,其中不少是仅存的珍本。18世纪至19世纪中叶,英帝国向世界扩张,对各国进行文化掠夺,大量珍贵文物运抵伦敦,数量之多,大英博物馆盛不下,只得分藏于各个博物馆。埃及文物馆是其中最大的陈列馆,有10万多件古埃及各种文物,代表着古埃及的高度文明。希腊和罗马文物馆、东方文物馆的大量文物反映了古希腊罗马、古代中国的灿烂文化。

大英博物馆的建立源于汉斯·斯隆爵士。的遗愿,他是一名内科医生、博物学家和收藏家。

斯隆一生中共收藏71000多件物品,他希望自己在去世后它们还可以完好地保存。为了国家的利益,他将所有的收藏遗赠给了国王乔治二世,回报是给他的继承人20000英镑。

国家接受了他的赠品。1753年6月7日,国会法案(Act of Parliament)批准建立大英博物馆。

博物馆建立之初的藏品大部分由书籍、手抄本、关于某些文物的自然标本(包括钱币、徽章、版画和素描)以及文化研究的人种志组成。1757年国王乔治二世捐献了英国君主“老王室图书馆”(Old Royal Library)的藏书。

大英博物馆于1759年1月15日正式对公众开放。它最初是建在布鲁姆斯伯里区(Bloomsbury)的一幢17世纪的大楼——蒙塔古大楼(Montagu House),这里也是现今博物馆的所在地。所有“好学求知的人”都可免费进入。

除了两次世界大战之外,博物馆一直都对外开放并逐渐延长开放的时间。入馆人数由每年的5000增至2017年的5,906,716人。

(汉斯·斯隆爵士)

19世纪早期,博物馆已拥有许多知名度很高的藏品,包括罗塞塔石碑、汤利的古典雕塑收藏品(1805年)和帕特侬神庙雕塑。

1823年,乔治四世将其父亲的图书馆(国王图书馆)作为礼物捐赠给国家,促使建造了现今由罗伯特·斯默克爵士(Sir Robert Smirke,1780年–1867年)设计的四边形大楼。

1857年,四角大楼和圆形阅览室建成。

为了给博物馆中日益增多的藏品提供更多的空间,19世纪80年代自然历史类收藏品被转移到南肯辛顿区的新馆,那里成为自然历史博物馆。

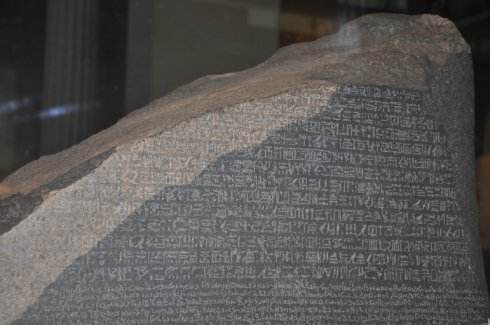

亚述的收藏品成为人们了解楔形文字(古代中东的一种古文字)的基础。同样地,罗塞塔石碑使人们解读了埃及象形文字(一种符号文字)。

奥古斯塔斯·沃拉斯顿·弗兰克斯爵士是这一时期的主要人物,他于1851年被委派到博物馆,是第一个负责收藏管理英国和中古世纪史料的人。弗兰克斯向新的领域扩大收藏,不仅收集英国和中世纪的古物,还收集欧洲和欧洲以外的史前史、人种学和考古学的资料,以及亚洲艺术品和其它的文物。

19世纪期间,访问人数大幅增加。尤其是在公共假期,博物馆吸引了大批各个年龄段和所有社会阶层的观众。

随着学术研究工作的持续展开,管理者们通过开设讲座、改进展品的摆设并为藏品标上流行导语来提高博物馆的吸引力。

20世纪时见证了公共服务领域的大规模发展。1903年出版了第一部博物馆的简明指南,1911年委任了第一位导游讲解员。

到了20世纪70年代,人们积极规划翻修美术馆并成立了一间教育服务机构出版公司。在一系列的建筑工程中建设其他的公共建筑,包括用来陈列帕特侬神庙雕塑(1939/62)的杜维恩美术馆(Duveen Gallery)。

1973年,博物馆的图书馆成为了新机构——大英图书馆的一部分。这个新机构一直保留在博物馆当中,直到1997年,书籍从布卢姆斯伯里搬迁到了位于圣潘克拉斯(St Pancras)的新馆。

女王伊丽莎白二世大中庭被建在了原图书馆的位置,是博物馆中1997年来公开的扩建项目。它占地两英亩,是欧洲最大的有顶广场。大中庭中央是重建的阅览室,在大中庭的周围和下方有一些新建的美术馆和一所教育中心。

2003年,博物馆庆祝250周年纪念。重建了最古老的国王图书馆并推出了一项新的长期展览——启蒙运动:探索18世纪的世界。

21世纪初期,博物馆继续扩建公共建筑,在2008年和2009年开放了4个新的永久展馆,其中包括中国陶器馆和珀西瓦尔·大卫德收藏馆(Percival David,95号展览室)。

博物馆如今正在筹备下一个主要建筑项目——世界保护与展览中心,它将包含一个新的临时展览场地。

该馆的主体建筑在伦敦的布隆斯伯里区,核心建筑占地约56000平方米。博物馆正门的两旁,各有8根又粗又高的希腊爱奥尼式圆柱,大中庭(Great Court)位于大英博物馆中心,于2000年12月建成开放,是欧洲最大的有顶广场。广场的顶部是用3312块三角形的玻璃片组成的,广场中央为大英博物馆的阅览室,对公众开放。

现有建筑为19世纪中叶所建,共有70个常年对外开放的固定展馆 [8] ,面积六七万平方米,共藏有展品800多万件。博物馆正门的两旁,各有8根又粗又高的爱奥尼亚式圆柱。除了欣赏展品外,游客还可以领略英国人在博物馆设计方面的过人之处。大英博物馆历史上除了1972年的几个月外,一直都是免费对公众开放的。

展出内容

馆藏品最初来源于英王乔治二世的御医、古玩家汉斯·斯隆爵士收藏的8万余件文物和标本。1823 年,英王乔治九世捐赠了他父亲的大量藏书。开馆以后的200多年间,继续收集了英国本国及埃及、巴比伦、希腊、罗马、印度、中国等古老国家的文物。

古埃及艺术品是大英博物馆最富盛名的收藏。大英博物馆里最引人注目的要数东方艺术文物 馆。该馆有来自中国、日本、印度及其他东南亚国家的文物十多万件。其中,中国陈列室就占据了半个3号展厅,展品从商周的青铜器,到唐宋的瓷器、明清的金玉制品。仅来自中国的历代稀世珍宝就达2.3万件,其中绝大多数为无价之宝。如中国各朝代的绘画、刺绣,各个时期的出土文物、唐宋的书画、明清的瓷器等等,其中最名贵的为《女史箴图》、宋罗汉三彩像、敦煌经卷和宋、明名画。商朝铜尊为两只连体的绵羊,中间驮着一个圆形的尊筒,造型非常美观、精巧。还有一只宋朝的瓷酒壶,底座和责周围是一朵荷花,壶盖上坐着一只狮子,更是难得的珍品。

大英博物馆的“镇馆之宝”

镇馆之宝——埃及木乃伊

古埃及的木乃伊可谓大英博物馆最受欢迎的展品。不管是数量、质量、分量、时代都超越其他地区。

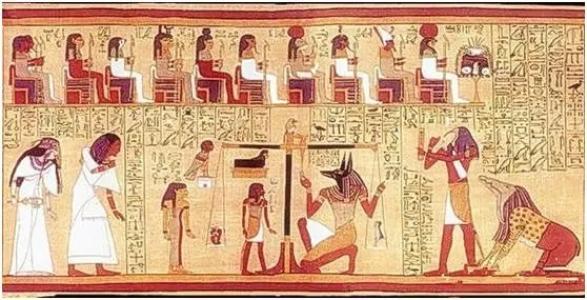

草纸上的画——《亚尼的死者之书》

这是距今3200年前画在草纸上的画。创造于公元前 1300~前1200 年。这幅画作为陪葬品放在亚尼墓中,全长二十四公尺,用长达六十章的篇幅,描绘死者在来世取得永生所需的咒文和约好事项。埃及死者在通向复生之路时,有必要于棺木中置放“死者之书”。死者之书大部分以纸莎草写成,记载死者生平好恶,以及奥西里斯的审判等情节。

三种文字的国王诏书——罗塞塔碑

罗塞塔石碑(Rosette stone ),不列颠博物馆镇馆三宝之一,国际级文物。罗塞塔石碑是一块一起刻有古埃及 象形文、阿拉伯草书,以及古希腊文三种文本的玄武岩石碑,是解密古埃及文的钥匙。

我国陶瓷——China china

大维德花瓶(The David Vases),可能是现存最重要的青花瓷器物,其顶部邻近的铭文标明它们的时代能够追溯到1351年。1935年,珀西瓦尔·大维德爵士分别从两个保藏家手中买下它们,令这对花瓶重聚。

乾隆皇帝的案头爱物——《女史箴图》

《女史箴图》是当今存世最早的我国绢画,是乾隆皇帝的案头爱物,在我国美术史上具有里程碑的含义,一直是历代宫殿保藏的珍品,现藏于英国国家博物馆,另一幅为宋人临摹,被北京故宫博物院保藏。

大英博物馆能带给我们什么样的启示?

人类渴望书写历史,渴望以艺术的方式跟后人及外界交流。漫步在一楼的埃及馆里,处处都是各种各样的象形文字、人和动物图形以及各种巨大的雕塑。也许可以这么说,自从人类诞生,我们就以不一样的艺术形式和通讯方式,来章显自己的存在。这些刻在石碑上的各种符号,既是书写自己历史的见证,更是渴望表达和后人交流的通讯方式。除此之外,它们还是向外界表达自己存在的交流工具。而博物馆里所有的馆藏,无一不是在收集人类的历史。换句话说,人类历史的相当一部分考古证据,都在全世界的博物馆里。

图像是人类交流的重要方式,“图胜千言”并不仅仅只是摄影的专利。博物馆里展出的重要展品中,罗塞塔石碑(英语:Rosetta Stone,又译为罗塞达碑)当属于最值钱的内容之一。它是一块制作于公元前196年的花岗闪长岩石碑,原本只是一块刻有古埃及法老托勒密五世诏书的石碑,但由于这块石碑同时刻有同一段内容的三种不同语言版本,使得近代的考古学家得以有机会对照各语言版本的内容后,解读出已经失传千余年的埃及象形文字的意义与结构,从而成为今日研究古埃及历史的重要里程碑。尽管这个重要文物是以文字的形式存在,但走在整个博物馆内,以石像、木乃伊等为首的展品,图像仍扮演着重要角色。走近仍何一个展品细看,都能发现新的内容:每一块儿石头上的人像、野兽、小鸟甚至一些象形文字,均是在靠“图像”说话。“一图胜千言”并不仅仅只是摄影的专利,人类自古以来就有。图像视觉直观,伴随着人类历史,一直存在。无论是远古笨重的石器时代还是今天拥有数码科技的摄影时代,“图像能说话”一直适用。图像在书写历史特别是人类的艺术史上,扮演着至关重要的作用。

人类渴望拥有自己的肖像,从古代至今天,一直存在。细细感受,你就会发现:从希腊庙宇里的神像至石棺上刻画的人物,无时无刻不在流露这样一个信息:复制一张属于自己的肖像至关重要。从笨重的石刻头像至半人半兽的泥陶,从装木乃伊的石棺至木棺,从墙上绘出的各种绘画,都展现了拥有自己一张属于属于自己形象的再现物何等重要。既然复制形象如此重要,人类便投入了巨大的精力来使复制过程变得容易。从展厅里巨大笨重的头像石碉至大英博物馆门口的精美人像碉塑,从神庙上面的一幅幅石刻画至墙上石块上面的彩色画,我们会发现:人类复制一张自己的形象,随着时间的推移,也变得相对容易,时间也会相对缩短。当摄影术发明后,拥有一张属于自己的肖像不再是有钱人家的专利。摄影已经让人们快速、廉价拥有一张肖像成为可能。走在大英国博物馆里,你会处处感受到:从石刻至油画再到摄影直至今天的数码摄影即拍即得时代,复制人们本身的形象经历了一个漫长复杂的过程。对于今天举手就能拍出一张纪念照片的我们来讲,需要认清形势,发挥摄影的优势。摄影在精准刻画人物形象方面有着天然的优势,我们需要思考该如何以肖像的方式纪录世界,我们需要重新回归到人类形象的表现,将摄影能相对精准复制世界的功能发挥极致。

博物馆的馆藏物品,无不在提醒我们:艺术既可以如实纪录,也可以以一种不真实的形式表达人们意愿。展览大厅里,我们既可以看到许多类似人们劳作、祭祀等重要事件的碉刻画,也可以看到一些反映人类某种梦想和愿望的虚拟图。那些类似人们劳作的画面,仿佛是一种事件写实过程;而那些人面兽身的碉刻、那些类似反映人类和谐相处的乌托邦画面,又仿佛在表达人们对未来的憧憬和想象。艺术无非告诉我们做过什么,想要什么。这和摄影的两个功能--纪录和表达,有着相同的原理。一方面,我们纪录历史,另一方面,我们表达梦想。艺术如此,生活也是如此。