非物质文化遗产•福建南音

2019-9-19 青野丰隆

南音也称“弦管”、“泉州南音”,是中国现存历史最悠久的古音乐。两汉、晋、唐、两宋等朝代的中原移民把音乐文化带入以泉州为中心的闽南地区,并与当地民间音乐融合,形成了具有中原古乐遗韵的文化表现形式--南音。

有“中国音乐史上的活化石”之称,发源于福建泉州,用泉州闽南语演唱,是中国现存历史最悠久的传统古乐。南音的唱法保留了唐以前传统古老的民族唱法,其唱、奏者的二度创作极富随意性。

“南乐”乃就流传地域而言,“弦管”指南管音乐以丝竹箫弦为主要演奏乐器,古代大多称“弦管”;“郎君乐”、“郎君唱”指的是南管乐者祀奉孟府郎君为乐神。还有称“锦曲”、“五音”等。

南音起源于前秦,兴于唐,形成在宋,是全中国最古朴的乐种之一,南管的演奏上保持在唐宋时期的特色,例如南管中主导乐器——琵琶,未随时代演进,仍保持唐时的大腹短颈,弹奏上还是用横抱拨弹。其音乐主要由“指”、“谱”、“曲”三大类组成,是中国古代音乐比较丰富、完整的一个大乐种,是“人类口头及非物质遗产代表作”。

艺术特色

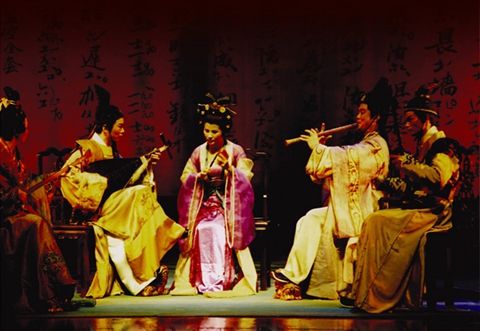

泉州南音以洞箫、南琵琶、三弦、二弦及拍板的坐奏称“顶四管”,以南嗳(唢呐)南琵琶、三弦、二弦及拍板的坐奏和响盏、小叫(狗叫)、木鱼(铎)、双铃、四宝及扁鼓等乐器的立奏合称“下四管”。在惠安一带有用云锣、铜钟、小钗和笙等。

南音所用的主要乐器洞箫又称“尺八”,十目九节,其长0.6米,音孔前五后一,延用唐箫规制,音色典雅浑厚、柔和优美。泉州洞箫与现今日本专门收集民间乐器的博物馆正仓院保存的唐制“尺八”形制一样,日本尺八是中国隋唐时代和南宋时代传过去的。

南琵琶,是保持唐代形制的曲项琵琶,南琶横抱(《明刊三种》所载为斜抱),有别于北方琵琶(竖抱),弹奏时低音淳厚沉抑、中音明快柔和、高音坚实清脆、紧张尖锐演奏南曲的。和泉州开元寺内的飞天乐伎及敦煌壁画上的飞天造型十分相似。

南音的二弦与魏晋“奚琴”相似,琴杆、琴筒、琴轸均为竹制,琴弓亦为竹丝,音色柔和甜美,其声极为古朴。

三弦中、低音浑厚坚实、高音响亮。

拍板与唐以前的“节”相同,由五块荔木片串成,演唱者双手执拍板,于乐曲强拍处撩拍。

而用闽南话演唱南曲,其中就有许多中原古语的词汇和音韵完好地保存至今。

特点

据学者研究考证,从南音的曲牌名称、格调韵味和所用乐器的制造特点、演奏姿势等方面看,都足以说明南音与唐宋大曲、法曲、宋词、元散曲有着密切关系,“是一部立体的中国古代音乐史”。它保留着唐宋古典曲牌,有浓厚的中原古乐遗风,间或融入某种异域情调。

泉州南音演奏演唱形式为右琵琶、三弦,左洞箫、二弦,执拍板者居中而歌,这与汉代“丝竹更相和,执节者歌”的相和歌表现形式一脉相承。其工尺谱记法自成体系,是古代音乐记写形制之遗存。横抱演奏的曲颈琵琶、十目九节的洞箫、二弦、三弦击拍板等,也都因袭古乐器遗制。南音曲目有器乐曲和声乐曲两千余首,蕴含了晋清商乐、唐大曲、法曲、燕乐和佛教音乐及宋元明以来的词曲音乐、戏曲音乐等内容。南音以标准泉州方言古语演唱,读音保留了中原古汉语音韵。演唱时讲究咬字吐词,归韵收音。南曲曲调优美,节奏徐缓,古朴幽雅,委婉深情。

它汇集了盛唐以来中原雅乐之精华,后来又吸取了元曲、戈阳腔的特长,并与闽南的民间音乐融会一体而逐渐成为词曲清丽柔曼、旋律缠绵深沉的美妙乐种,尤其长于抒发乡人思亲、游子怀乡的真挚情怀,那如怨如慕如丝如缕的声音,犹如南国夏夜的玉兰花香,一阵阵沁入人们如痴如醉的心田。由于南音富有独特的民族风格和浓郁的乡土气息,具有曲调优美、易学易唱的特点,因而在闽南和海外拥有众多的知音。

南音至今保留着“丝竹更相和,执节者歌”的演唱形式。宋元时期,“海上丝绸之路”盛行,南音也随着华侨华人的足迹流传到东南亚,远达欧美。

代表作品

南音曲词的内容大致可分为抒情、写景、叙事三类。,主要取材于唐传奇、话本和宋元及明代戏剧人物故事,其中《山险峻》、《出汉关》、《共君断约》、《因送哥嫂》等曲目广为流传。

传承意义

泉州南音有深厚的群众基础,作为陶冶情操、自娱自乐的文化表现形式,它与闽南人的生活密切相关,闽南人聚居之地几乎都有民间南音社团。除了在闽南地区的泉州、漳州、厦门和港、澳、台地区以外,泉州南音还流播到菲律宾、印尼、新加坡、马来西亚、泰国、缅甸、越南等国家,成为维系海外侨胞和台湾同胞乡情的精神纽带,对增进民族认同感也起到了积极作用。

南音与梨园戏

为什么南音古乐能世代相传,久唱不衰,而深受人们的喜爱?其中最主要的原因是,它在历史进程中除了不断吸收兄弟乐种的声腔来丰富自己外,其决定因素是长期与梨园戏交融发展。

靖康二年(公元1127年),金兵南侵,汴京(今开封)沦陷,北宋覆亡而迁都临安(今杭州),建立南宋。赵宋皇族南外宗正司也自临安迁往泉州。遗臣、遗民们纷纷南移,一时泉州成为南宋的陪都。这时泉州港处于兴盛时期,有“东方第一大港”之美誉。由于经济的发展,必然会带来文化的繁荣。以南音为基础,以带浓重的中州洛下正音的泉南腔为唱词吐音,并加以故事化了的梨园戏,此时应运而生。应该指出,它与宋室南迁而带来的宫廷文化如家庭班(又称家班戏)不能说没有关系。

梨园戏以南音为母体音乐,以南音“曲”为主要唱腔,在发展过程中又吸收了部分民歌以及其他戏曲声腔,诸如弋阳腔、昆山腔、青阳腔、潮调来丰富自己,而形成“上路”、“下南”、“小梨园”流派。南音在漫长的历史进程中,由宫廷走向民间,又从民间搬上舞台而形成一种个性独特,雅俗共赏的传统音乐。南音古朴、典雅、舒缓、低回的音调却最适合配以哀怨、忧伤、抒情、思念,特别是以爱情为题材的民间故事,因而,极富感染力,与民众心灵相通,有坚实的群众基础。《明刊闽南戏曲弦管选本三种》就有《陈三五娘》等梨园戏的痕迹。它不仅记有南音的滚门曲牌,同时还标有唱词及南音工×谱的撩拍记号,这说明南音与梨园戏的密切关系由来已久。

梨园戏的产生不仅丰富了南音的“指”与“曲”内容,同时通过演出实践而对南音的撩拍、乐器、定音等方面作了发展。撩拍方面由原来二分音符为一撩而紧缩为四分音符为一撩;乐器方面则由品箫代替洞箫;定音方面也由“以工为商”为标准音的洞管定音法,一改为“以×代工”的品管定音法。由于南音与梨园戏在历史长河中互为渗透吸收,互为交融发展,“你中有我,我中有你”,这从某方面而言,梨园戏对南音所作的改革更贴近现实生活,群众也更乐意接受,这无疑起到完善南音和充实南音的作用,让南音艺术更具生命力。

不仅如此,闽南的其他地方戏曲,诸如提线木偶戏、高甲戏、打城戏,甚至芗剧(歌仔戏),它们在发展过程中也同样从南音中吸收养分来丰富自己,如歌仔戏最富特色的大广弦,不就是从南音二弦演化而来的吗?同样,闽南诸剧种在面向民众的演出过程中又不断地丰富了南音,实践了南音,让南音更贴近群众、更深入人心,而成为人们的精神食粮和日常生活中不可或缺的组成部分。

泉州南音传承流播的地域非常广,除了在泉州城乡以及闽南地区广泛传播之外,历代以来一些闽南人移居省内各地和邻近省市,亦将泉州南音带到当地,如三明市就存在南音社团。泉州南音还伴随着闽南人的足迹,远播到香港、澳门、台湾地区和东南亚各国。台湾的南音(称“南管”)社团有70多个,成员多数祖籍泉州,多达千余人,演唱、演奏风格保留着故乡泉州的传统特色。泉州南音在南洋地区曾经存在和现有的南音社团计有80多个,其中:菲律宾30个、马来西亚27个、印度尼西亚1 3个、新加坡1 2个、文莱1个、缅甸4个。在越南、泰国等泉州华侨聚居的其他国家也有泉州南音传承。可以说,再没有哪一种中国音乐能像泉州南音这样在这么广阔的区域流播。

相关政府历来十分重视南音的保护与弘扬,将其摆上经济社会发展的重要位置。2002年,泉州市启动向联合国教科文组织申报南音为人类非物质文化遗产代表作名录工作,并把申报的过程作为保护与弘扬的过程,如制定实施泉州南音艺术保护与振兴的决定,开展南音社团的普查和南音专业代表性传承人的推荐与报批,支持文化部门出版或发表一批弦管典籍与研究论着,等等。泉州市政府投资建设的泉州戏曲、南音陈列馆和泉州南音艺苑已先后落成启用;专业团体和民间社团也多次晋京和出境、出国交流与演唱,产生良好的影响。