非物质文化遗产•中国蚕桑丝织技艺

2019-9-17 青野丰隆

蚕丝织造技艺是一种历史悠久的中国传统手工技艺。由余杭清水丝绵制作技艺、杭罗织造技艺、双林绫绢织造技艺、潞绸织造技艺四部分组成。杭罗历史悠远,至迟在宋代方志中已屡有记载。杭罗的织机几经变革,然而在它的生产流程中仍然保持着大量的手工技艺,精致缜密,要求极高,由于工艺复杂,历来传人不多。2008年6月7日,蚕丝织造技艺经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

中国劳动人民制作丝绵有着悠久的历史,最早可追溯到周朝;到了唐代,浙江丝绵被列为贡赋;从宋代起,浙江上调的丝绵占全国上调的三分之二以上。据《咸淳贡赋志》记载:“钱塘、仁和、余杭、临安、富阳……九县岁解绵……今余杭所出为佳”。清时,余杭丝绵更是享誉海外,康熙年间曾远销日本。民国期间,在杭州召开的首届西湖博览会上,余杭清水丝绵荣获特等奖。

缂丝起源于何时已很难考证。但从传世的实物来看,早在我国汉魏之间就有了。它被称为中国丝织品活化石,又称刻丝,是一种古老的平纹纺织品。它“以梭代笔”,用染色蚕丝线,依据原图图版样式织造,由于制作全凭手工操作,一件缂丝产品,少则数月,多则几年才能完成。因此,素有“一寸缂丝一寸金”的说法。

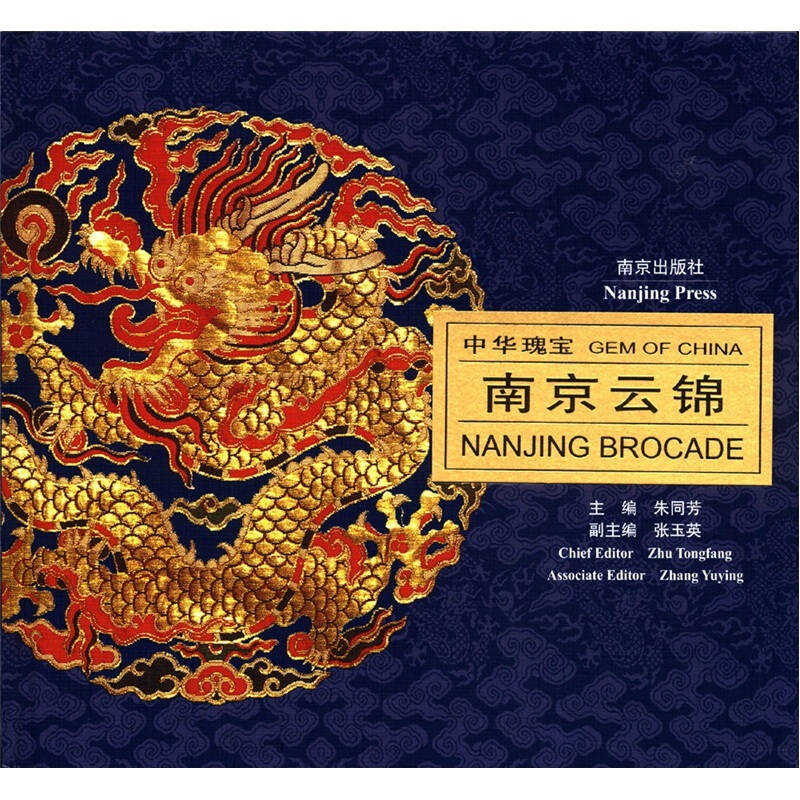

关于南京云锦的诞生有个美丽的传说。农历七月七日为七夕,传说自南朝起,妇女们都要摆设供桌,陈上瓜果,向渡河的织女乞巧,希望她能赐给她们织锦的工艺技巧。南京女子乞巧之风尤盛。织女在天桥上向人间俯瞰,一眼就爱上了六朝都城内葱茏毓秀的紫金山和靓丽灵动的秦淮河还有勤劳朴实的建康(今南京)人民。于是,她便和牛郎来到了人间,在美丽的秦淮河边架起了织机,手把手的传授织造云锦的技术。得到织女和牛郎传授技艺的南京姑娘、小伙子们,织出的织锦真是雍容华贵,千姿百态,灿若云霞,从此以后云锦的艺人们都称织女为“云锦娘娘”,这里织出的锦就被赞誉为“南京云锦”了。

优越的自然环境孕育了南京云锦。南京位于长江中下游,地处亚热带丘陵盆地,三面环山,一面临水,气候温和,空气湿润,年降水量在1100㎜左右,年平均湿度15.2℃,干湿度为70%左右,这对桑树的生长提供了极好的条件,自古就是桑蚕丝的主要产地。古老的秦淮河从百里以外的源头流入南京,蜿蜒南京城十里,故称十里秦淮,沿着秦淮河两岸,遍布了很多染坊和机房,这种特殊的地理、气候环境对云锦的织造非常有利,使桑蚕丝在织造中不起毛,不易断头。

秦淮河水和植物染料扮靓了南京云锦。南京城里的秦淮河,其独特的水质为云锦材料的染色提供了很好的条件,秦淮河的水中包含有单宁酸成份,酸碱度为7.1度,能够在染色时起到天然的触媒作用,使染色后的丝织物光泽丰润。南京云锦从南北朝到明清一直用天然染料。其中用的最多是植物染料,特别是植物染料基本上是由南京地产,至今南京很多地名中仍与云锦染色及染料息息相关。

南京云锦在悠久的发展过程中,形成了许许多多的品种。大至可以分为“库缎”、“库锦”、“库金”、“妆花”4类。其中妆花缎是云锦中织造工艺最为复杂的品种,也是最具南京地方特色和代表性的提花丝织品种。南京云锦妆花缎的织造要经过120多道工序。南京云锦木机妆花手工织造技艺于2009年9月30日成功入选《人类非物质文化代表作名录》。

制作条件

制丝绵除了他独特的制作技巧外,还有一个重要的条件,就是要有良好的水质。余杭出产的丝绵被称为“清水丝绵”,可见水质与丝绵的质量有着密切关系。

余杭镇上横跨南苕溪的千年古桥通济桥,经受过上千次洪水冲击而岿然不动,这固然与桥的分水角、溢洪洞的巧妙设计有关。但有一件事却鲜为人知,那就是桥下铺有又长又厚的能使洪水急速宣泄的青石板。

清代有一位姓苏的商人慧眼独具,深谙“石上泉水清”的道理,认定在余杭精制丝绵的条件得天独厚,于是就在桥边开起丝绵作坊,生产的丝绵在行业中一枝独秀,在南洋劝业会上得了奖。

工艺工序

据从事过丝绵制作的老人说,制作清水丝绵主要有七大工序:一是选茧,遴选双宫茧、黄斑茧等大个形茧;二是煮茧,把蚕茧用纱布袋装好,放入大锅内,每袋约装 1-2斤,加入老碱2两和香油2汤匙,加水至茧面平,用旺火烧煮并不停翻动,烧煮约一小时,待丝胶溶解、茧层发松,已无生块时起锅;三是清水漂洗,将煮好的茧用清水漂洗,边踏边冲洗,将茧中的碱水和蛹油挤出;四是剥茧做“小兜”,把熟茧放入冷水,分个先剥开,拉扯后,套在手上,一般套三、四颗茧子,做成 “小绵兜”;五是扯绵撑“大绵兜”,在水面上将 “小绵兜”绷到绵扩上,扯开扯匀,扯薄边缘,敲掉生块,捡净附着物,撑成一个厚薄均匀、无杂质的“大绵兜”;六是甩绵兜,将大兜甩开,用线串连;七是晒干,将串连的“大绵兜”挂于竹竿上,晒干后即成丝绵。一般一斤丝绵,需要约3斤干茧,一斤茧手工做成“小绵兜”需要一个多小时。

传承意义

由文化部非物质文化遗产司、国家图书馆和中国丝绸博物馆共同主办的“丝绸的记忆——中国蚕丝织绣暨国家级非物质文化遗产项目特展”在国家图书馆举办,很多参观者慕“丝绸”之名在这里听故事,学艺术,探历史,寻文化,丝绸的传统技艺再次走近我们。

丝绸文化源远流长,据统计,在中国国家级非物质文化遗产名录中,与蚕丝织绣相关的项目有77项。在蚕桑方面,包括了杭嘉湖地区的蚕桑生产技术和生产习俗特别是清水丝绵蚕丝被制作技艺;在丝织方面,则是以宋锦、缂丝、蜀锦、双林绫绢和杭罗为代表的各种织造技术。中国的蚕桑丝织技艺也已成为世界性的非物质文化遗产,传承、弘扬丝绸传统技艺,不仅是出于保护千年文明传承,更是因为发展现代丝绸产业之必须。

三大名锦之一的宋锦和久负盛名的清水丝绵从发展历史和手工技艺等方面,看看怎样使传统丝绸技艺得到更好的传承和发展。

从汉代起,中国的丝绸不断大批地运往国外,成为世界闻名的产品。那时从中国到西方去的大路,曾被欧洲人称为“丝绸之路”,中国也被称之为“丝国”。中国劳动人民从长期的劳动实践中,发明了养蚕、缫丝、织绸的技术,给人类的物质文明作出了极其光辉的贡献,这是中国的光荣,也是中国人民劳动智慧的结晶。