无境的追寻——中国当代摄影的现状与走向

2018-11-28 青野丰隆

艺术沙龙现场

2018年11月11日,一场名为“无境的追寻”的中国当代摄影艺术展在位于万科大都会79号的北京大都会艺术中心正式启幕。本次展览由青年批评家、艺术史学者、中央美术学院研究生院教学部主任葛玉君担任学术主持,首次联合呈现了中国当代摄影艺术家计洲、刘大地、史国瑞、王川(按姓氏拼音排序)四位艺术家的作品,涵纳当代暗箱摄影、人造幻像景观作品、中国传统在当下社会生活中的存在形态主题作品,以及粒子系列作品,其中诸多作品曾在全球重要博览会及展览中展出。

此次参展的四位艺术家作品,展现了摄影与造型(绘画)、物质性与非物质性、技术性与手工性之间的关联,摄影自身的批评体系的建构,“摄影师的艺术”与“艺术家的摄影”之间的张力关系,摄影的边界以及摄影的外延等。摄影作为独特的媒介,在技术层面、美学层面、绘画层面上,“摄影”艺术与造型艺术在维护着亲密的“共构”关系的同时,又保持着审慎的距离,进而完成其“艺术中的另一个艺术”的别样存在。

在展览开幕之前,葛玉君、史国瑞、王川、计洲、刘大地五位嘉宾围绕当代语境下摄影面临的问题与挑战,并结合4位艺术家的创作思路展开研讨,现将视频与文字整理如下,以飨观众。

葛玉君

葛玉君:摄影在当下是一个非常热点的问题,前不久在清华大学、中华世纪坛都组织了关于摄影复杂性的系列论坛讨论。当下摄影属于特殊的一种状况,它本身就有很大的跨领域性、跨学科性、跨媒介性。由它引发出来的很多问题,把我们当下发生一些敏感问题重新组织到一个框架当中,比如说从摄影回溯的角度,涉及到它的起源、纪实摄影、文献性摄影,往前推进可以和人工智能等高科技发展紧密联系起来,成为新的生产力;从消费社会的角度来说,大家拿手机随处可拍,摄影面临着大众化的倾向;从摄影的内部来讲,从胶片到数字,从摄影讲究颗粒感到现在诉诸于像素化,涉及真实性、虚拟性等复杂的探讨。

摄影在某种意义上是在一个大的范围下展开这样一种观览。我们一直在追问摄影的主体是什么?与他者之间是在互为主体的建构中成为它自己。回到这次展览,并不想把这个问题扩大化,我们只是想谈摄影作为当代艺术媒介的一个功能性的作用,或者说摄影本身与当代艺术之间的有什么样的关联。

另外,摄影作为艺术的发展,在很大程度上与我们所谓的“重绘画”有很大的关系。摄影发展是伴随着“重绘画”或者造型艺术的示威、观念艺术的兴起发展起来的。我们可以看到摄影在发展的过程中,对写实绘画、造型艺术里强调的手工性、技艺性、实物性的消减起到很大的作用。反过来,摄影本身也存在着某种写实性、图象性、技术性的因素,又和造型艺术之间产生了一种关联,它们之间保持着亲密的关系。这就延伸到我们展览的一个主题——艺术中的摄影艺术。

首先我想第一个问题抛给王川老师,因为相比其他三位艺术家,王川老师更多是在学院里从事摄影的学习、创作、研究。第一个问题是,在你自己的艺术过程中,摄影在每一个发展阶段,它和当代艺术之间存在着什么样的张力关系?摄影与教学、创作,当下最敏感或者最前沿的问题是什么?

王川

王川:我先说说教育问题。因为刚才葛玉君老师谈到了,最近连着几个场合都涉及不同层面、不同定位的讨论,这些讨论基本上都是有摄影教育这个话题在里面的。为什么这个话题必须在里面?是因为从事摄影教育的人,是现在与摄影相关人群里日子最不好过的一群人。为什么?

首先,因为摄影的变化,导致原来支撑整个摄影教育体系核心的东西,忽然间你会发现不那么重要,或者说不那么清晰,甚至就直接消失了。

另外,从事教育的人跟一般使用者最大的区别,是使用者只要预算够,直接买最好、最新、最前沿的产品,一定没毛病。摄影工业体系已经把所有诉求在新的产品里面解决了。摄影是一个技术奠基的体系。有了技术的飞速进步,才能够这么快走到今天,这是一个好事,但是对于从事教育和研究的人就不是这样了。事情有好的一面,就一定有它有问题的一面,这在摄影里有时候是加倍的。像摄影大众化的问题,一定是基于技术发展到一定程度之后才能够实现的,其实摄影从来就在一路大众化。从史国瑞老师那种非常传统的摄影操作,到便携式相机、快速胶片等,没有这些就没有这个纪实摄影及技术的颠覆。现在我们谈的大众化是可以称为质变的变化,第一,它将数字技术用到了拍照片、图象处理和图片传输编辑上;第二,个人电脑的普及,每个人都有一个终端,每个人都可以进行这件事;第三,互联网,把每一个终端连起来。这三个方面到一起之后,也就是过去20年的事。从摄影教育的角度,我们发现原来一堆讲基础理论、知识、操作的教案,现在就是一个按纽,于是我们也不知道干什么,学生也不知道为什么还要学,这就是摄影众多问题中特别有代表性的一点。

从事摄影教育的人现在一方面不知道怎么样应对这种情况。另外,自己也还处在一个变化当中,一时半会想不明白这到底是怎么回事。在这个阶段,不同的学校、不同的老师,每一个人都是在挣扎,包括会不断做作品、写东西,以及学术讨论等,实际上都属于挣扎。自己先明白了,再向外界解释。这是摄影教育面临的问题。

王川摄影作品展览现场

摄影是当下被质疑声音最高的学科,“这种学科和专业没有必要存在”的声音很强大,其中主要一部分声音不是来自于社会,而是来自艺术院校的内部。这是一个大的学理问题,摄影跟当代艺术的关系、跟其他领域的关系等,同时摄影经历了刚才所说的那么多的变化,有了那么多新的内容进来,有了那么多的手段可以选择,也有了那么多新的问题需要回应,在这种情况下,是否仍然需要被教?当然了,从我个人的角度来讲,答案一定是肯定的,也可以说出挺充分的理由,但这毕竟是我自己的一个看法。

最简单的一个逻辑:如果你从总体来看这个摄影媒介当下的发展,一定是有史以来体量最大、最繁荣的状态。无论是艺术、应用还是在传播,或者从信息、媒介的角度都是如此。在今天的所有领域中,没有哪一个领域能够把摄影切掉。如果是这样的话,关注它、研究它、教育它这个事情,答应是肯定的。如何应对技术的更迭让它变得更简单、更廉价、更快速,怎么样让教育跟上这种更迭的速度,是下一个层面的技术问题,这个问题是需要在回应第一个大问题之后再继续探讨。

葛玉君:史国瑞老师的作品,无论是暗箱摄影还是针孔摄影,某种意义上是回溯,寻找一个比较纯粹和原始的方式来表达意象,是什么样的原因促使你寻找这样一种方式?另外,在这种方式又夹杂了时间的因素、装置的因素、行为艺术的因素等,是一个综合的过程,在这样一个创作过程中您想赋予它哪些更深刻的意义?这两个方面您谈一下。

史国瑞

史国瑞:首先作为一个艺术家个案,我是以一种最本质、最传统的的方式,在当今当代摄影中的一个实践。正如大家知道,小孔成像是大约2400年前左右,战国时期的科学家、哲学家墨子在现实生活中通过他的观察,发现光线是通过直线传播的光学现象,在他的一些著作《墨经》中有所记载,并且延续下来。大约11世纪的时候,通过古代丝绸之路传到了今天的阿拉伯地区,又随后传入当时的希腊、罗马。小孔成像在现实当中得到了极大的应用,尤其是在艺术方面,主要还是文艺复兴时期,比如说达芬奇在他的绘画当中,就用到了“一个大的黑屋子”通过一个孔把外部的影像投射进来,在对面的墙壁上进行写生、绘画。当今在世的英国艺术家大卫·霍克尼也在他的绘画创作中也加以应用。

在1998年12月份的一次交通事故使我感觉到人的生命稍纵即逝,对我产生了很大的触动。我也思考了很多,90年代初在南京师范大学美术系专业学摄影,同时也对世界摄影史、中国古代科技史,比如说战国时期墨子的发明小孔成像术,多少也有一些了解,这也是今天照相摄影发明的远祖和原理。

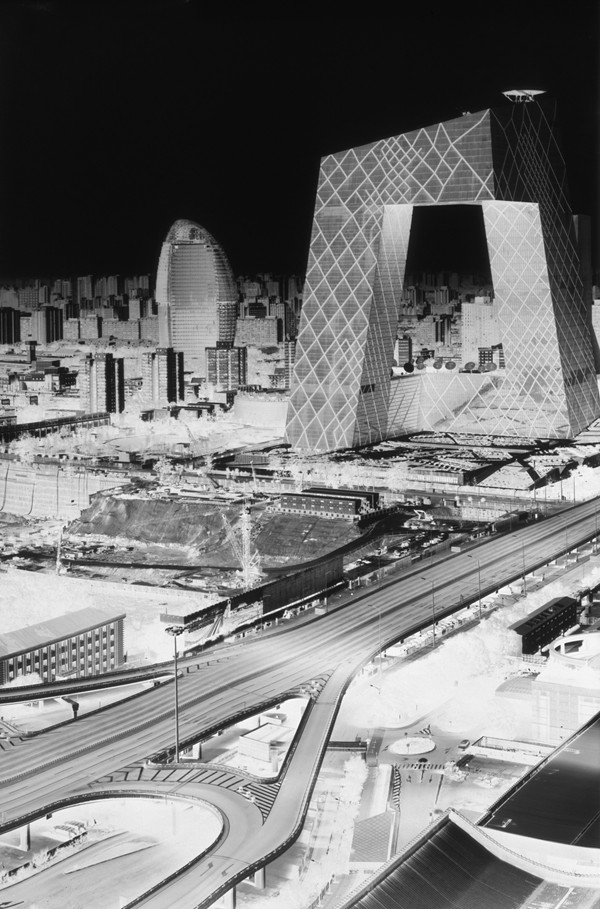

史国瑞作品 Beijing CBD 8-9 June 2013

为了体现自己的存在,就涉及到了时间概念。比如说我的每一件作品用空间,像会议室或者酒店客房,或者是一些大型的货车,把它们通过改装做成巨大的针孔暗箱,面对选择好的场景进行长时间的曝光,通常一件作品的曝光大约是一个或者两三个白天,这个时间是叠加起来的。虽然这个作品当中没有我自己的声音呈现,但几乎从头至尾没有一刻我自己是不存在的,因为全要靠自己的工作。从搭建暗箱到布置相纸,长时间在这个漆黑的暗箱之中等待着曝光,数小时或者数天,以非常传统的手工方式冲洗。这样一个巨大的劳作过程中,最终得到这样一个影像。

葛玉君:史老师的发言带给我们一个反思:把一个古老的东西在何种层面运用之后,恰恰反应出来最前卫的艺术上的问题,这是史国瑞老师的作品非常值得我们探讨的。刚才两位从历时性的角度进行谈论,计洲老师毕业于中央美院,又在法国生活和工作,您的创作过程中的基本思路是什么?您是如何把法国文化、中国文化融合之后在您的作品当中呈现?

计洲

计洲:首先我不是学摄影的,我在中央美院是上的版画系。当时一直在拍照片,后来随着技术的发展带来了方便,最重要的是,越是技术发展越是图象泛滥,我意识到观念变得更重要了。我这次展览的系列作品,都是在工作室里面拍的。这个系列里面有一个我感兴趣的悖论关系,地图对于我们来说是认识这个世界的工具,从这个工具来看,它又是一个科学、严谨的东西做出来让我们认识。我们通过上面所有的内容,我们不知道的内容,来认识这个世界。我工作室里面把它变为了一个肌理,用一个随意的方式重构,变成一个景观,所有的内容变为了一个肌理,我觉得这个里面有这样一个关系。其实这也是从我的角度来表达对当今世界的一些感受,我们其实每天都是在各种混乱的状态里面交织着。

计洲作品 地图5

在法国这段时间,其实对我最重要的影响倒不是说法国文化和中国文化。最重要的是,我在法国的生活期间发现,作为一个艺术家每个人的唯一性。过去我们生活和训练都有一个标准,在法国这段时间你会觉得其实每个人的感受都是独特的,并不是靠分类来区分的。这让我感受到,可能我们每个人对一个事情的感受可能类似,但是确实有很大的区别,这是对我在法国生活期间以及学习期间一个最重要的,就是觉得你是唯一的,在艺术方面你是唯一的。我的作品,不同的系列,也是把我个人的感受尽量做到能体现出我看这个事物、事情的角度。

葛玉君:感谢计洲老师。他刚才谈到了跨文化的比较,在这些作品里面我感触比较深的是,他想在探讨的时候是很紧张、很尖锐、很冲突当下社会的一些问题。但是他反而处理的过程中,是一种比较缓和、唯美的作品呈现,这是他非常大的特点。第一轮最后一个问题抛给刘大地老师。从您的创作解读来说,您是一个“搅局者”,您的创作某种意义上是对摄影艺术概念的延展,用一个摄影相关媒介材质进行创造,这里面涉及到像素和颗粒的问题,你的作品当中还有很多抽象的东西在里面。你的作品可以说是给我们从某种意义上带来了这一系列的问题。

刘大地

刘大地:任何事情其实都是时代造就。如果说我的这些作品倒退几十年或者上百年,将是完全没有的事情。世界的发展,总有新的东西出现。不管你做什么事情都有新的东西出现,而且永远不会停止。所以在我的世界,别人怎么说或者怎么样,我觉得这是时代造就的。我每做一个事情,都跟得上时代就好了。

葛玉君

葛玉君:经历了第一轮对谈之后,我们的探讨逐步深化。王川老师早期的作品谈是绘画和图象的关系,下一个阶段可以探讨到颗粒和像素之间的关系,最近看到他这一批展览的作品,是把看似并不相联的一些图片、各个领域的图片进行符号化处理,这里面蕴含着很多文化上的意味,我想请您这些方面谈一下。

王川在发言中

王川:我觉得可以接着大地老师刚才聊的往下。确实,如果现在往回看,看过去20或者25年的创作,有一个事情挺有意思。有一条线老在变,有另外一条边从始至终没有变过,没有变的是我的那个关注的主题,因为我对中国传统相关的内容比较感兴趣,在这个过程中自己其实不知道,以为自己老在寻找到新的东西,结果后来回头来看,其实根本就没变。变的是什么?变的其实是方法或者说语言,其实这就是构成创作的两个主要因素。

2000年研究生毕业,我们是清一色做传统文化,你看我的暗房、黑白印片等,觉得自己是一个很牛的人,掌握了一个比较高超的技巧和一套支持体系,多数人不掌握,也没有这个条件,觉得自己挺牛。2004年-2008年还是用胶片,后期就转入电脑了,所以那个时候拍了胶片是不是奔案房,而是直接奔电分公司,个人电脑对我们来说主要是PS功能。

王川摄影作品展览现场

用到photoshop的时候,这个过程中我发现拿着鼠标修图、合成影像,你不觉得拿的是鼠标,你觉得就是画笔、橡皮,找的都是关系,但是又绝对不是绘画。我用的是一半是绘画造型的经验,一半是照片砌成的经验。跟绘画关系密切,但又不完全是绘画。刚才史国瑞老师说了,这个问题已经被霍克尼回答了,既不是大家想象的绘画,也不是大家想象的摄影,而是从来几百年前就是绘画跟摄影,就是光学系统已经混合出来的一种经验,只不过这个经验大家都掖着藏着不说,安格尔用透镜起稿,肯定不提。一帮画画的人做摄影,一帮摄影的人追画艺,肯定又是在承袭绘画的系统。所以,就是大家都不提而已。

王川作品 PXL X 彩烟2

2008年之后,不知道怎么回事,对这个事情就烦了,就对像素感兴趣了,这个像素化的技术处理,我记得是用了一年半的时间,想找人问都问不着,为什么呢?因为整个数字系统都是隐藏像素的一个逻辑,不想让人看见像素,一般看到像素情况都不是太好,要么是低画质,要么是少儿不宜。问题是在摄影的历史上,粗颗粒是在论的,一提就是弗兰克、克莱因、森山大道这一帮属于颠覆传统的,把这个粗颗粒抬的特别高,至少在审美层面。那我觉得你能接受粗颗粒,为什么不能接受看见像素?更何况影像的基本单元已经变成了像素,为什么还回避呢?就因为这个转到了像素。

王川作品 PXL X 突厥人

以上就是“变”的过程,那么这一系列的延展,得找到一个表达对象,在这个表达的对象过程中,传统跟现实的关系一直没有放弃,呈现出来所谓不同时期不同的作品,其实都是这两条线路在不同时期的一一对应的结果。现在在这里展的一套东西也跟我的这个兴趣的变化有关系。后来什么系列的这个事我也取消了,我觉得这个事情越来越不重要了。最近,我越来越把这个图象当成语言来看待,我觉得展览就是艺术家跟观众说话,这个话怎么说好,就去怎么样布置这个展览,怎么样处理每一张片子,如何处理片子跟片子之间的关系,就是这么回事,只不过近期我想的话是这么说。这个脉络里有一条线上是“变”,有一条线是“没怎么变”,当然这都是近期自己才弄明白,之前以及事中自己也不知道。

展览现场

葛玉君:谢谢王川老师。我感触比较深的是像素问题,我们虽然在这样一个混杂的艺术语境当中,但是每一个学科从自己学科意义上是有自己的边界的,摄影的学科边界在哪里?从颗粒到像素探讨这个摄影自身的问题带来启示,像版画有特殊的语言,国画也有特殊的语言,这是王川老师带给大家非常重要的启示。另外一点是,他这次展览的作品是把我们看似不相关的图片放到一块,在一个线性历史发展脉络上大家是无法产生任何回应的,那从共识角度,在一个横向发展的维度上,这个作品对接下来很多作品的启发,那它新的意义就呈现了。当下探讨当代艺术的语境也是缺少这个维度,这个维度在摄影和新媒体艺术当中有更突出的表现,在其中有一个横向之间互为主体的关联性。

史国瑞在发言中

回到史国瑞老师,他刚才谈到了他的创作初衷。我想延伸一下:他的作品中我们可以看到一些对象,比如说鸟巢、中央电视台,也有延安,无论是政治性还是经济性的角度,都是比较敏感的一些前沿性的话题。用这样一种传统方式呈现出来这样一种摄影,为什么选择这样一些景观来完成你的创作?

史国瑞作品 Yan'an 2009

史国瑞:近二十年来,用暗箱进行艺术创作,选择场景的时候几乎不外乎和个人的记忆有密切的相关,也包括当下政治经济以及整个社会剧变需要关注的一些场景,我统称为标志性的场景。因为这种方式,需要大量的时间放入在创作的过程中,恰恰这个社会的这种巨变是很快速的,包括数字技术等等。所以说也是一个悖论,这样才能产生时空或是夹杂个人的情愫在其中,我认为就是这样。

葛玉君:史国瑞老师给我们提供了一个当代艺术的案例,他用的词是悖论,在他的作品中充满了诸多的悖论。包括他用这样一套方式描绘我们非常熟知的标志性的景观,他的作品中古老的创作方法和当代艺术的前卫性等,这是一个综合的反思意味在里面,非常有意思。

史国瑞摄影作品展览现场

史国瑞:补充一点,从事针孔摄影近20年,也是对我自己的一种救赎。为什么这样说呢?在1998年的车祸之后,对生命的一种体认,直到今天。对我来说,只有这种艺术创作的方式,最最吻合和最最是我内心所期盼的。在漫长的时间过程中,我自己能够体现出来我自己是存在的,或者是对生命来说就是活着,对事物来说就是存在。相对应,在我脑海深处思考的,一切坚固或者是固化的事物,也终将烟消云散。

葛玉君:从创作主题的表达来说,史国瑞的作品还有一个明显印迹,就是显示出60年代出生的这一代人共同理想和诉求,在摄影中体现为一种回溯性的体验。还有一点,摄影技术本来产生于机械复制时代,实际上是祛魅化的,他的作品反而带给我们复魅化。他的作品能出现各种各样的悖论,或许是60后这一代人自带的综合体验。

计洲老师让我困惑的是:你本身已经做出了一件装置作品,为何把这个装置作品进行二次创作,就像石冲的油画,已经做出了一个很完整的东西之后又进行一种超写实的描绘。你为什么不直接用一个装置作品呈现意义,而是通过摄影进行二次创作再表达?

计洲在发言中

计洲:这个世界给我的感受,永远是游离在真实跟虚幻之间的感受,无论是环境还是状态。我感兴趣的并不是把它做成一个装置来呈现,恰恰更多把摄影当成一种呈现方式。我感兴趣的是摄影把空间扁平化了,这是我需要的最终的呈现方式,而不是说要做一个装置给别人看。这个图像在相纸上,就是介乎于真实与虚幻之间。一个装置是三维的,但摄影只能让观众从一个角度观看,这是通过一个机器记录下来的。对于我来说,摄影这种呈现方式可以更准确地体现我要想的东西。

计洲作品 地图7

葛玉君:扁平化的呈现是对矛盾关系的再次叠加,两次叠加让这种感觉更为强烈。

刘大地老师的作品涉及两个方面,一个是媒介材质的使用,一个是颗粒的使用,颗粒是跟像素有关系的,作品探讨也是摄影内部的关系。您怎么样寻找到这样一种创作的方式来进行表达,思想的过程是什么?

刘大地在发言中

刘大地:我们这代人是能讲得通的,在那个时代对相机的沉迷都有一段历程,这奠定了我今天反过来做这个事情的基础。2006年开始,我完全把所有的事情都放弃了之后投入我喜好的摄影。今天的摄影已经是翻天覆地的变化,那么还有没有其它的可能性?其实在这十几年来,我这个人只做我自己喜欢的,至于别人怎么看待它,我其实不太在意。我也买了很多的艺术产品,有些艺术品可以打动我,但至于作者怎么样描述它,我其实不太在意,可能它说了跟我心里东西一样的话。

刘大地作品 项目Ⅲ

作为当代艺术来讲,它包含了很多批判或反叛。从这些方面来讲,更多的天赋造就了艺术品的出现,和以前不太一样。以前所有的艺术品都是通过学习和传承功夫来呈现的,时代已经变迁了。你不能说这样做不对,当代艺术都是从未来看的。

刘大地摄影作品展览现场

王川:刚才听大地讲的时候,我想说两轮下来,大家说的角度基本上都能对上,计洲在讲个体行为,大地在讲大众和小众的问题,史国瑞老师在解释为什么坚持非传统方式,我在讲为什么变成今天这个样子。对于“当代性”的理解,每个人有每个人的角度,把每个人的拼凑起来,组成一个更加周全的认知。我认为当代性最重要的特点,一定是包容,是去类型化、去传统化、去标签化的。回到一开始所说的,每个人所谓的挣扎、努力都是做自己,越是碎片化、大众化、扁平化的时代,其实做成自己的意义更大。

葛玉君:我们今天探讨的非常好,四个人不知不觉一个小时就到了,我们涉及到如下的问题:第一,摄影本身在当代语境中的自我定位问题;第二,我们这次展览是探讨摄影和当代艺术的关系,四位艺术家的创作都是非常具有代表性的个案。我有一个强烈的感受是,我们谈论的问题都围绕着摄影本身美学体系建构,或者是我们赋予摄影的文化关照,通过每个人把摄影作为一种创作的媒介、工具使用来呈现。这引发出来我们进一步的思考——在未来的创作中,如何使摄影这种多元化、跨学科、跨媒介手段?这种多元化媒介本身并不影响我们创造思想或观点。在当下技术迅猛发展的背景下同时反思这个快速变化的时代,是给我们的留下的一个问题。

感谢四位艺术家,感谢大都会艺术中心,同时也谢谢今天到场的媒体朋友,我们研讨结束。

(来源:艺术中国)

艺术中国(http://art.china.cn)是国务院新闻办公室领导,中国外文出版发行事业局管理的国家重点新闻网站——中国网(http://www.china.com.cn)旗下的专业艺术媒体。艺术中国依托中国互联网新闻中心的权威传媒资质和雄厚报道资源,秉承新文化、大视野、全资讯的媒体精神,凭借对艺术界现状和相关业界资讯的权威判断与即时报道,近年来在艺术界和文化界具有重要的影响力和公信力,并获得了大量艺术专业人士和社会大众的关注与好评。它以精深的学术态度和开放的文化胸怀,通过网络视频直播、图文报道、论坛互动等多种方式,全方位把握当代艺术业界的脉搏与动向。

艺术中国坚持以“精典艺术,国际视野,大家格调,主流声音”为宗旨,力求通过精心整合的即时新闻和翔实的背景资料,集各方学术视野,向世界及时全面地介绍当代中国艺术,并竭诚为中国和世界各国的访问者提供迅捷、权威的资讯服务。