卓别林与摩登时代

2017-12-25青野丰隆

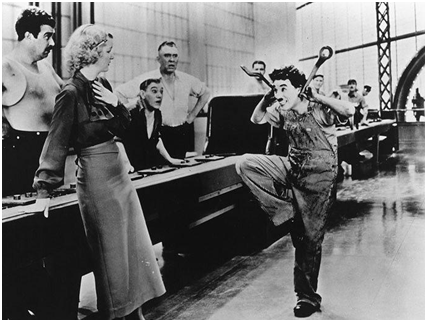

《摩登时代》(Modern Times),是查理·卓别林(Charles Chaplin)导演并主演的一部经典喜剧电影,于1936年上映。本片故事发生在美国20世纪30年代经济萧条时期,工人查理(卓别林饰)在工厂干活、发疯、进入精神病院,这一切都是与当时的经济危机给人们带来的生存危机有着密切的联系。而在艰难的生活中,查理和孤女相濡以沫,场面温馨感人焕发着人性的光辉。

这部《摩登时代》被认为是美国电影史上最伟大的电影之一,也是查理·卓别林最著名的作品之一。

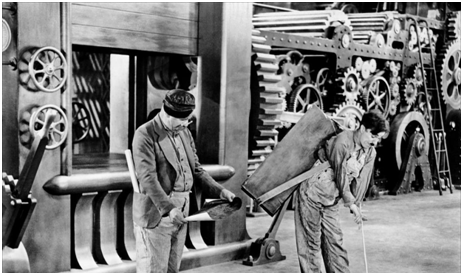

影片的故事发生在20世纪30年代的美国,时值美国经济大萧条的高峰期,社会中的每一个人都在自己的生活中苦苦挣扎。查理是一个普通的工人,生活在社会的最底层。每天的生活就是日复一日发疯般地工作,以期能够获得填饱肚子的可怜工资。虽然生活昏暗无比,但查理还是努力地奋斗着。不过面对时代的萧条大潮,查理依然无法保证自己的生活,那怕是最低的要求。

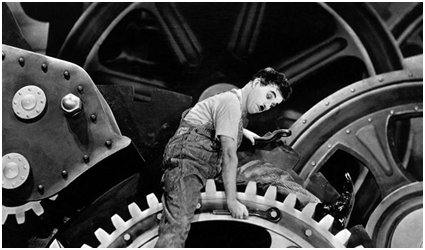

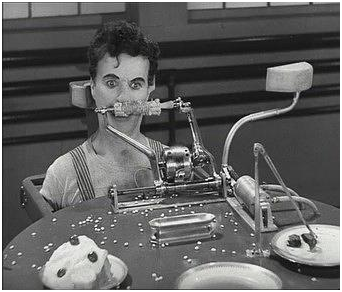

而此时工厂的管理层们开始疯狂地压榨员工,昏天黑地的工作使人们开始麻木。查理自然也成为了其中的一员,他成天挣扎在生产流水线上的,由于他的任务是扭紧六角螺帽,结果最后在他的眼睛里唯一能看到的的东西就是一个个转瞬即过的六角螺帽。结果在查理的生活中一切六角形的东西都遭了殃,因为只要看见六角形的东西查理就会情不自禁地去扭。大街上一位裙子上带有六角形纽扣的女人就惨遭查理的毒手。但工厂老板可不会停手,他甚至认为工人吃饭的时间都过长,于是美其名曰为了提高工人的工作效率,又引进了全新的吃饭机。这种吃饭机可以在最短的时间内“喂”工人吃完饭,这样自然而然就可以省下大量的时间用于工作。而查理则很不幸地成为了“试用品”,谁知试用的过程中机器出现了问题,不但无法停止,还开始发狂,结果搞得查理也几近疯狂。

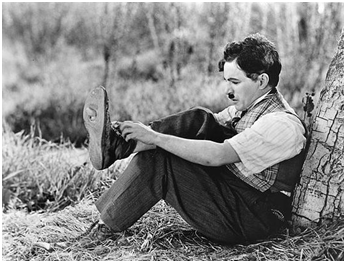

最终,查理还是失业了,他极不情愿但又无可奈何地成为失业大军中的一员。随后他无意中成为了示威运动的领导者,但依然无法改变自己的命运。查理在痛定思痛地想过之后,发现唯一不用担心饿死和操心生计的地方是监狱!于是他又开始策划如何进监狱,但他想尽了一切办法包括替人顶罪都无法使自己进入监狱。不过再艰苦的生活都无法改变查理善良的本性,虽然他自己都无法保证温饱,他还是在街头搭救了一个偷面包的流浪女子,并获得了这个女子的爱情,两人相依为命一同度过这个“摩登时代”。

《摩登时代》是查理卓别林标签式的代表作之一。影片依托于上世纪20-30年代资本主义世界发生的经济大萧条,正如影片开头的字幕揭示的:“本片讲述工业时代,个人企业与人类追求幸福的冲突”。电影放大了在动荡中不可阻挡的现实条件下小人物卑微的生存处境,是对千千万万普通工人贫穷无奈命运的关照,也是对以掠夺为积累方式的垄断性经济制度的讨伐。虽然卓别林最为世人所称道的一直是他的“滑稽”,但我们在观赏的过程中捧腹大笑的同时,似乎也并不能产生单纯的愉悦和快乐之感,而是时刻被提醒着,去注视那些底层民众难以为继的艰难和“上流人士”骄奢淫逸的对比,以及在绝境中人性所折射出的坚强和善良的光芒。

乍一看“摩登时代”,在脑海中首先冒出来的就是英语单词“Modern Time”,而在现在人的眼中,“摩登”似乎就是“时尚”、“现代”、“潮流”的代名词。它与舒适、奢侈、高贵的生活状态相联系,但是在1936年拍摄完成的《摩登时代》中,此“摩登”又非彼“摩登”。主人公夏尔洛所生活的摩登时代,无非就是在经历了两次工业革命后,资本主义工商业快速发展后给资本家带来的享乐社会,从某种意义上说,这种生产力的进步让资本家成为了最大受益者,而广大的下层劳动人民却由地主的奴隶变成了机器的奴隶。

1929年——1933年资本主义世界发生了经济大危机,在大危机的动荡下,资本主义体制也逐渐发生转变,由从前的自由竞争阶段过渡到垄断阶段。美国作为此次大危机的源头,经济大萧条、银行工厂倒闭、失业率激增、社会动荡等让美国陷入梦魇。在美国,一方面人们生活在水深火热之中,失业流浪人员多达60多万,无数家庭流离失所、忍饥挨饿;而另一方面,垄断资产阶级为了保持垄断价格却把几百万头猪、几十万吨的牛奶、几百万亩棉花肆意糟蹋。这种病态的唯利主义心理充分暴露出了资本主义生产的本质。

正是在这个背景下,喜剧大师卓别林创作了这部经典的无声电影。影片中的主人公夏尔洛就是在资本主义压迫下和在经济危机摧残下的广大无产阶级的缩影。马克思说过:“罗马的奴隶是由锁链,雇佣工人则是由看不见的线系在自己的所有者手里。”

1935年,电影进入有声时代。可卓别林认为,用滑稽夸张的肢体语言,要远胜于对白,但即使是卓别林这位电影大师,面对电影技术的强势的革新浪潮也不得不做出让步,《摩登时代》其实是卓别林最后一部无声影片。但和卓别林其他无声电影不同的是,本片实际上是包含声音的,比如收音机和电视机的声音、接电话的声音。卓别林以此来帮助1930年代已经不习惯看无声电影的观众来熟悉无声电影中观众听不到对话。虽然如此,这部电影一般依然被看做是一部无声电影,因为影片对情节的提示主要仍由传统的字幕和演员的肢体动作和表情配合来完成。值得一提的是本片的配乐。理论上说,默片的配乐应该比有声电影的配乐更为至关重要,因为默片对白和旁白的缺失,所以配乐承担了一部分对白和旁白交代情节的功能,并且,由于配乐几乎是默片中观众唯一能得到的听觉刺激,相当于电影的声音频道几近全部由音乐来占据。

《摩登时代》的配乐可以说对情节的推动和整部影片节奏的控制起到了一种锦上添花的作用。电影一开头,随着传送带的转动,配乐的节奏和主人公的动作以及随即出现的冲突天衣无缝的结合在一起,这让我们这些看惯有声电影的观众几乎是头一次认识到电影配乐的叙事功能,这是非常美妙特别的体验。

据资料显示,《摩登时代》也是第一部可以听得到卓别林本人的声音的电影。电影结束时夏尔洛哼的那支歌是导演自己亲自哼的。当不幸的夏尔洛和美丽的女主角面对无限延伸不知终点的道路,女主角埋首啜泣,夏尔洛却安慰她去看一看天上初生的朝阳。

还好,这末尾的一章名叫“黎明”,主人公还没有失去希望,更何况我们。摩登时代,虽说是富人最好的时代,但要说是穷人最坏的时代,却也并不尽然。无疑的是,卓别林留给我们一个默片电影最好的时代,1914年是这个时代的开始,因为正是这一年,一个头戴圆顶礼帽、手持文明杖、足登大皮靴、走路像鸭子的流浪汉夏尔洛的形象,改变了整个世界电影的历史。