文化和自然遗产日•连接现代生活绽放迷人光彩

2022-06-11 青野丰隆

文化和自然遗产日源自文化遗产日,是每年6月的第二个星期六,为中国文化建设重要主题之一,体现了党和国家对保护文化遗产的高度重视和战略远见。目的是营造保护文化遗产的良好氛围,提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识,动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产,增强全社会的文化遗产保护意识。

文化遗产日,从2006年起设立。2016年9月,国务院批复住房城乡建设部,同意自2017年起,将每年6月第二个星期六的“文化遗产日”,调整设立为“文化和自然遗产日”。从2009年国家文物局创设主场城市活动机制以来,每年的文化遗产日国家文物局都选取一座城市举办文化遗产日主场城市活动。

2022年6月11日是2022年文化和自然遗产日,主题是“连接现代生活绽放迷人光彩”。

产生背景

政府倡议

早在20世纪90年代,一直关注文化遗产保护的冯骥才就提出:希望中国也像欧洲一些国家那样,确定一个“文化遗产日”。而在2004年和2005年的两会上,冯骥才又提出这一建议,并提交了《关于建议国家设立文化遗产日的提案》。

2005年7月,郑孝燮等 11名专家学者联名致信党中央、国务院领导同志,倡议中国设立“文化遗产日”。2005年12月,国务院决定从2006年起,每年6月的第二个星期六为中国的“文化遗产日”,这充分体现了党和国家对保护文化遗产的高度重视和战略远见,有助于提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识,增强全社会的文化遗产保护意识。

文化遗产

文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物,包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹及代表性建筑等不可移动文物,历史上各时代的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料等可移动文物;以及在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出普遍价值的历史文化名城(街区、村镇)。非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。

标志解释

中国文化遗产标志上方采用简体中文“中国文化遗产”;下方采用汉语拼音“ZHONG GUO WEN HUAYICHAN”,各民族自治地方可使用当地少数民族文字,在对外交往工作中可使用英文“CHINACULTURALHERITAGE”或其他国家文字。

中国文化遗产标志标准色彩为金色,可根据不同需要使用其他颜色,中国文化遗产标志核心的金饰文物图案,除配合文字使用外也可单独使用。

中国文化遗产标志采用四川成都金沙遗址出土金饰图案。有专家将其命名为“太阳神鸟”或“四鸟绕日”。

政府希望通过设立“文化遗产日”,使文化遗产保护得到全面加强。到2010年,初步建立比较完备的文化遗产保护制度,文化遗产保护状况得到明显改善。到 2015年,基本形成较为完善的文化遗产保护体系,具有历史、文化和科学价值的文化遗产得到全面有效保护;保护文化遗产深入人心,成为全社会的自觉行动。全国“文化遗产日”并没有像人们预想的那样,选在农历五月初五端午节,而是确定在没有任何特殊意义的6月的第二个星期六,这样做旨在使这个“文化遗产日”具有更为广泛的代表性。

文化遗产日来了,收下这份非遗体验旅游榜单

2022-06-11 来源:文旅中国

非物质文化遗产是各族人民世代相传的智慧及创造力的结晶。当前,我国已有42个项目被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录(名册),国家级代表性项目3610项。6月11日是2022年文化和自然遗产日,穷游网及最世界旅行携手广州、西安、成都、济南、福州、洛阳、丽江、泉州、景德镇、佛山等十余个国内目的地,特别策划非遗主题榜单,详细盘点了各城市及周边的非遗体验,并邀请多位穷游网旅游达人联合推广非遗,助力非遗振兴。

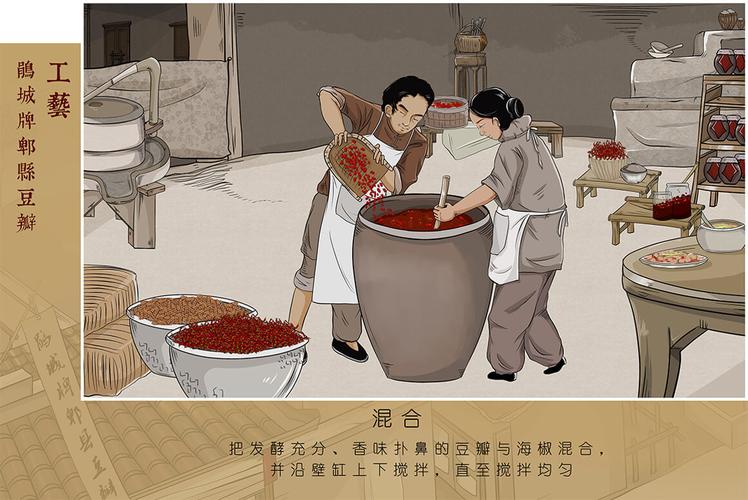

每一项文化遗产,都凝结着中华民族的情感和传统。广州多元的文化和气候条件使其具有鲜明的岭南特色,从揉合唱做念打的粤剧,到中国四大名绣之一的粤绣,再到木偶戏、广州榄雕,这些非遗使得广州“粤”色更浓,光辉更盛。作为十三朝古都的西安不仅历史文物多,丰富的非物质文化遗产是其重要名片之一。自先秦流传至今的羊肉泡馍,起源于隋唐的西安鼓乐,兴起于元明的秦腔,体现秦艺特色的蓝田玉雕工艺都为西安的独特非遗文化。有着“天府之国”之称的成都文化底蕴浓厚,拥有丰富的文化财富。不仅有蜀绣、蜀锦制造技艺,成都漆艺、银花丝制作技艺等也是一绝,当然还有被称为“川菜之魂”的郫县豆瓣传统制作工艺。

福州的美食蕴育出了佛跳墙、肉燕制作技艺,同样也有闽剧这样的地方戏剧。历史文化名城济南同样也有着商河鼓子秧歌、济阳鼓子秧歌、花鞭鼓舞、章丘蕊子等多项民间传统艺术瑰宝。同样身为十三朝古都的洛阳也拥有璀璨的非遗财富。河图洛书、玄奘传说、唐三彩烧纸技艺等数百项非遗项目传承有序,让这座古老的城市焕发着勃勃生机。丽江因多个少数民族定居于此,具有多彩的文化遗产。白沙壁画、三多节、纳西童谣、白沙细乐,东巴文化等如千年书卷在这里缓缓展开。

“东亚文化之都”泉州自古以来就是我国重要口岸之一,送王船仪式、水密隔舱福船制造技艺是当时繁华泉州港的最好见证,这座城市每天都在上演着古代和现代、中国和世界之间的对话。有着“千年瓷都”美誉的景德镇,形成了以景德镇手工制瓷艺为核心,其他技艺全面发展的独特非遗体系,乐平腔、乐平古法酿酒技艺、乐平灌蕊糖制作技艺等都是值得一看的当地特色。“武术之乡”佛山也是岭南文化的发源地之一,粤剧、醒狮、庙会、赛龙舟等都是深受民众喜爱的非遗文化。此外,北京、天津、武汉、西宁湟中也都有各自代表性非物质文化遗产。

非物质文化遗产需要保护,更需要传承。此次活动,穷游网特别邀请了多位不同领域的旅游达人为城市代言,助力特色非遗资源推广,激发非遗活力。据悉,最世界榜单是最世界旅行于2015年创立的独立精选旅行内容榜单,旨在打造中国权威的旅行榜单,为旅行者提供更多目的地玩法的灵感启发,引领旅游业潮流。截至目前,已推出1000余个榜单,涵盖国内外百余个城市,内容包含目的地、美食、人文、特色住宿、红色旅游、世界遗产、非物质文化遗产、极限运动等多个主题。此次特别策划榜单深入挖掘各城市及周边容易被游客忽略的非遗体验,将非遗与旅游结合,非遗助力乡村振兴,同时为非遗文化的振兴贡献一份力量。

文化和自然遗产日:线上观看115部非遗纪录片

2022-06-11 来源:澎湃新闻

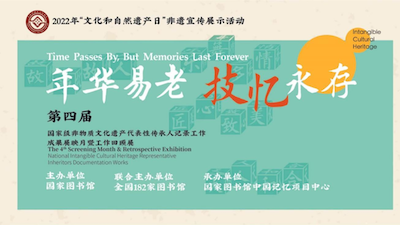

今天是第17个“文化和自然遗产日”,在文化和旅游部非物质文化遗产司业务指导下,国家图书馆联合全国182家各级各类图书馆举办“年华易老,技•忆永存——第四届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展映月暨工作回顾展”系列活动及2022年“非物质文化遗产保护讲座月”活动,活动旨在联合社会各界深入了解和关注非物质文化遗产保护工作。

据悉,6月10日至7月10日,“年华易老,技•忆永存——第四届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展映月暨工作回顾展”在国家图书馆总馆北区二层大厅开展。

活动的线下展览采用展板形式,以“国际公约、我国法律和政策中的记录工作”“什么是非遗,为什么保护非遗”“记录非遗的意义”“记录工作的历程”“记录工作成果展示”“相关统计和照片墙”“图书馆中的非遗”“未来展望”为主要版块,结合国家级非物质文化遗产代表性传承人记录的工作方法,将记录工作中积累的图片、相关情况介绍、口述史料、影像资料进行回顾性展示。

为便于更多公众参与此次活动,国家图书馆于6月10日在国家图书馆官网非遗传承人记录成果线上展示专区,发布了国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作优秀成果纪录片共计115部。

据了解,115部纪录片均为2015年以来,由国家图书馆中国记忆项目中心验收完成的872项国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作项目中的优秀成果,涉及题材和主体对象丰富多样、拍摄创意和技术手段新颖特别,其中20部为首次发布。国家图书馆中国记忆项目中心受文化和旅游部非物质文化遗产司委托,从2015年开始承担国家级非遗代表性传承人记录工作的学术咨询和验收工作,并于2018年起连续三年举办非遗展映月系列活动,集中展示国家级非遗代表性传承人记录工作的成果,今年已举办到第四年。

在非遗纪录片的验收过程中,评审专家们认为,这些纪录片除具有较高的文献及研究价值外,也兼具艺术价值与传播价值。展映以“故事故人”“乐舞多情”“匠心致美”“天人和合”四大单元15个主题,覆盖了十大非遗的类别,整合了传承人记录工作成果中具有较高艺术性和传播性的综述片,通过传承人非遗实践、传承教学和口述采访等影音内容展示了国家级非遗传承人的生活环境、成长经历和技艺习得、教学、传承的历程。通过观赏影片,观众不仅能领略到非遗传承人的技艺和风采,还能了解到非遗根植于不同民族、不同地域所焕发的魅力和风情。

国家图书馆介绍,今年的活动首次以业界联动形式举办非遗主题活动,邀请全国182家各级各类图书馆联合主办本次展览展映。活动期间,106家图书馆同步举办线下展览,72家图书馆将组织开展线下放映,旨在通过本次活动,鼓励公众走进身边的图书馆,了解非物质文化遗产保护工作,领略中华民族的宝贵精神财富。

除了线上可观看的纪录片,2022年“非物质文化遗产保护讲座月”活动将在线上与读者见面,读者可关注国家图书馆微信订阅号、官方微博、“方寸大观 国图视听”抖音号观看讲座详细内容。

本次活动围绕文化和自然遗产日活动主题“连接现代生活绽放迷人光彩”,将推出四场主题讲座,邀请来自北京、辽宁、云南、西藏的非遗学者和一线工作者担任主讲人,立足新近研究成果和各地工作的生动实践,讲述非遗项目与其根植之地的文化共生关系。

该活动正式创立于2014年,是国家图书馆持续多年的一项专题活动,在每年“文化和自然遗产日”前后推出。多年来,累计邀请百余位非遗研究和保护专家、文化学者、非遗传承人担任主讲人,先后举办“老北京非遗趴”“百草园里识百草”等多场特别活动,连续向公众普及非遗知识和保护理念。