敦煌守护者:走向世界的敦煌文化

2022-05-11 青野丰隆

2022-05-11 来源:人民网

诗与远方,如梦敦煌。

敦煌,以其悠久厚重的历史文化,大漠边塞风光,名扬天下。几个世纪以来,敦煌作为丝绸之路上的重镇和中西经济、文化交流的荟萃和集散之地,诞生了享誉中外、独具特色的文化。近年来,随着人们对传统文化的传承和保护的重视不断提高,敦煌这座古老的城市吸引了无数致力于文化遗产保护的人。他们用自己的努力和付出,让敦煌的千年文化永葆生机。近日,六位“敦煌守护者”向人民网多语种报道团队分享了他们守护敦煌的故事。

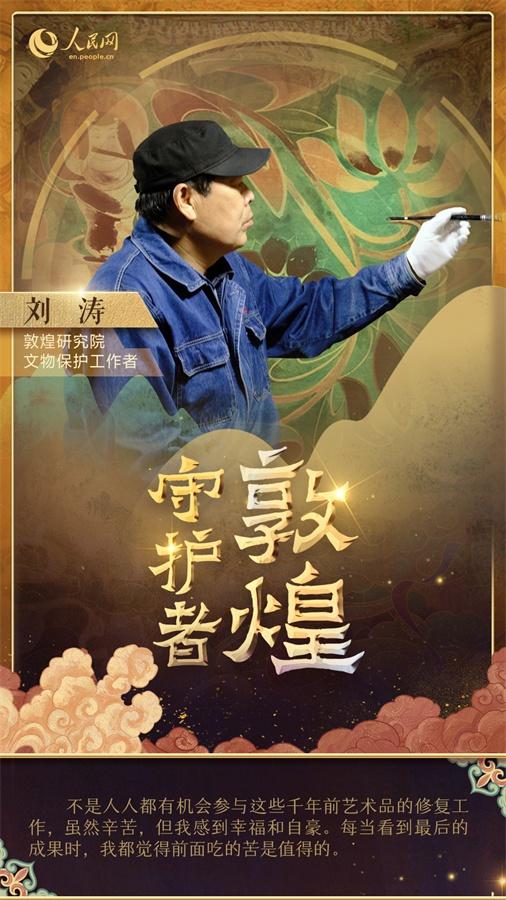

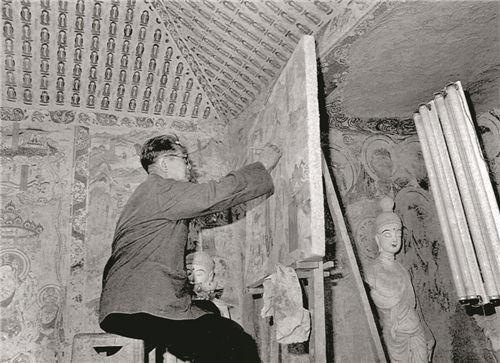

敦煌研究院文物修复师刘涛:将文物价值传承下去

他是敦煌研究院文物修复师刘涛,他参与莫高窟壁画和雕塑的修复工作已经超过35年。

刘涛有时会将自己比作医生,每日“诊断”导致文物损坏的罪魁祸首,并寻找“治疗”方法。

对刘涛来说,进行修复工作就像是在和几千年前的文物对话。“在修复这些壁画时,我们也在逐渐了解它们的美和其中的文化,”刘涛说,“我们通过文物修复工作,将其中的价值传承给后代。”

刘涛和他的同事每天要在洞窟里工作近七个小时。与办公室相比,洞窟的工作环境相对苛刻,温度比外面低得多。即使是夏日,他们在洞内也得穿棉袄。

尽管如此,刘涛也为自己参与这份工作感到幸运。“不是每个人都有机会修复这些千年文物,很辛苦也很有挑战性,给了我很大的成就感。”刘涛说,“每当我欣赏我们修复完成的壁画时,我就会觉得我们的努力得到了回报。”

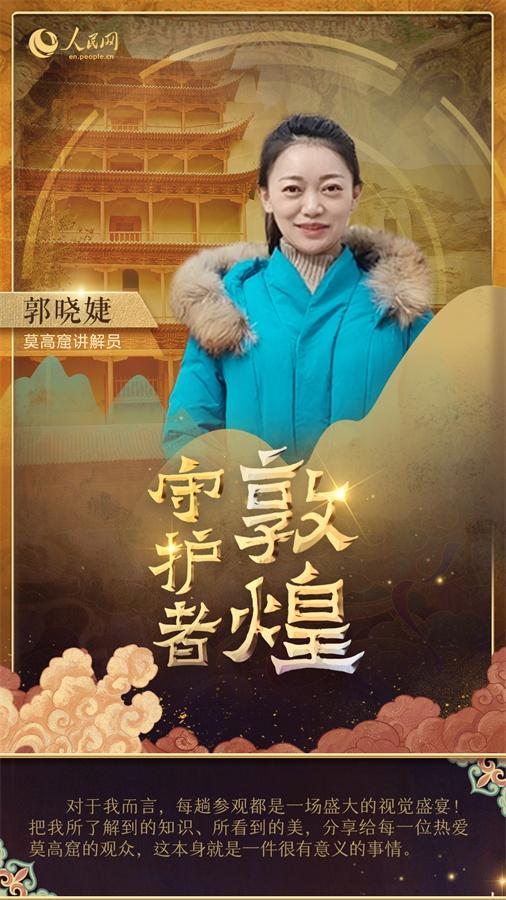

莫高窟导游郭晓婕:向世界讲述敦煌故事

作为一名土生土长的敦煌姑娘,郭晓婕从小就听父母讲过很多耐人寻味的莫高故事。“当时我们把它叫做千佛洞,我一直认为那是世界上最神秘的地方。”郭晓婕说。

中学时期的一次莫高窟之旅,点燃了她对莫高窟文化的热情。“这次旅行将我带入了一个古老的世界,我被莫高窟的文化艺术所吸引。”

2008年大学毕业后,郭晓婕决定回到故乡敦煌,选择在莫高窟当导游。对于郭晓婕来说,每一次带领游客参观莫高窟,都是一场盛大的视觉盛宴。通过精美的壁画和雕塑,现代人可以一窥古老的丝绸之路,更好地了解灿烂的敦煌文化。

郭晓婕认为自己的使命是向世界讲述敦煌的故事,同时也一直在学习敦煌历史文化。“作为导游,我们应该不断学习,才能更好地向游客传播敦煌文化。”郭晓婕说。

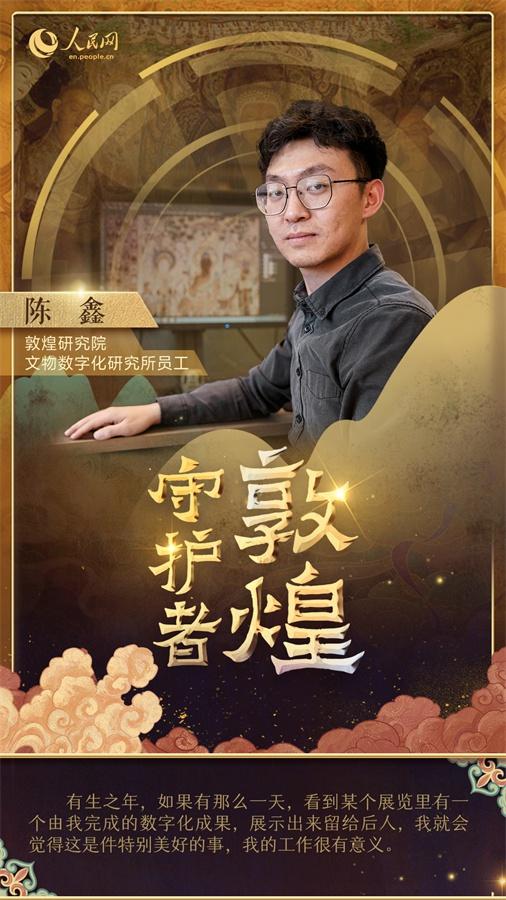

文物数字化工作者陈鑫:数字化让文物活起来

在敦煌研究院文物数字化研究所,工作人员们正开展数字化项目,将莫高窟的壁画和雕塑变成数字化产品。陈鑫就是其中一员,在文物数字化研究所工作的四年,他负责壁画的数字化处理。“我们的目标是利用现代技术保护这些文物,让它们活起来并传承下去,让我们的后代能够看到它们。”

陈鑫从小在这座古老的丝路之城长大,对敦煌文化并不陌生。“我从小就知道我的家乡是世界闻名的旅游城市。但是当我真正开始从事这份工作时,才终于明白敦煌的真正魅力。”

经常会有人问陈鑫为什么选择这份工作,因为在许多人看来似乎有些乏味。但是陈鑫的心中始终有一个明确的答案:“当我读到敦煌研究院名誉院长、院士樊锦诗的传记时,有一句话让我产生了强烈的共鸣——择一事、终一生。”这句话就像一座灯塔,为陈鑫指明了前进的道路。“想到有一天我的数字项目会在展览中展出,将敦煌的故事和文化传递给下一代,这就是我工作的意义。”

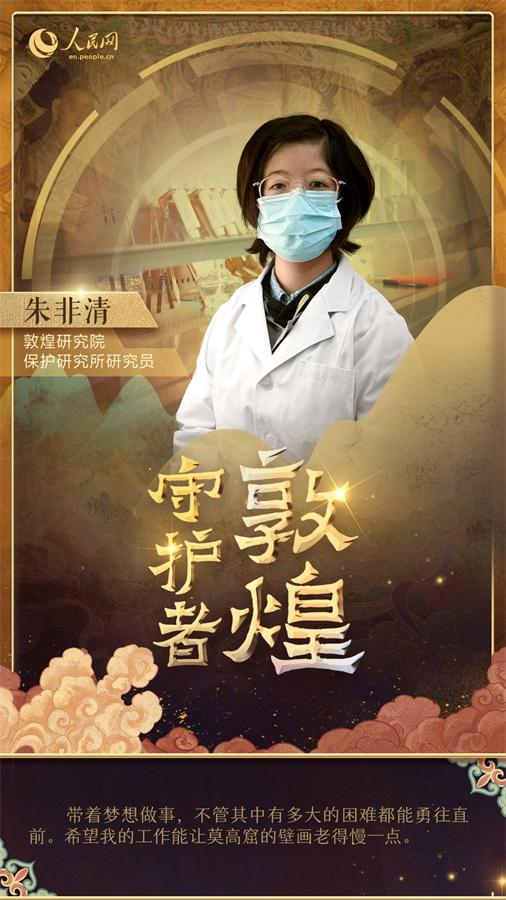

文物研究工作者朱非清:让莫高窟壁画“老”得慢一点

朱非清与敦煌的故事始于2016年的一场有关莫高窟的讲座,从那时起,她被莫高窟的文化深深吸引。“每一幅壁画都有一个故事,这些耐人寻味的故事让敦煌成为了我心中的圣地。”朱非清说。

2016年底,朱非清第一次来到敦煌,从那时起她决定从北京搬到这座古城。“敦煌是一座安静的城市,我待的时间越长,就越喜欢这里。”朱非清一直梦想成为一名文物修复师,在获得经济学学士学位后,她坚定地选择攻读文物保护硕士学位。敦煌这座有着千年历史的城市,正是朱非清实现梦想的绝佳之地。

2017年,朱非清进入敦煌研究院保护研究所工作,目前她正在参与生物组的动物项目。“昆虫、鸟类和老鼠等动物会对文物造成很大的伤害,我们的工作就是尽量减少这种伤害,”朱非清说,“希望我的工作能让莫高窟壁画‘老’得慢一点。”

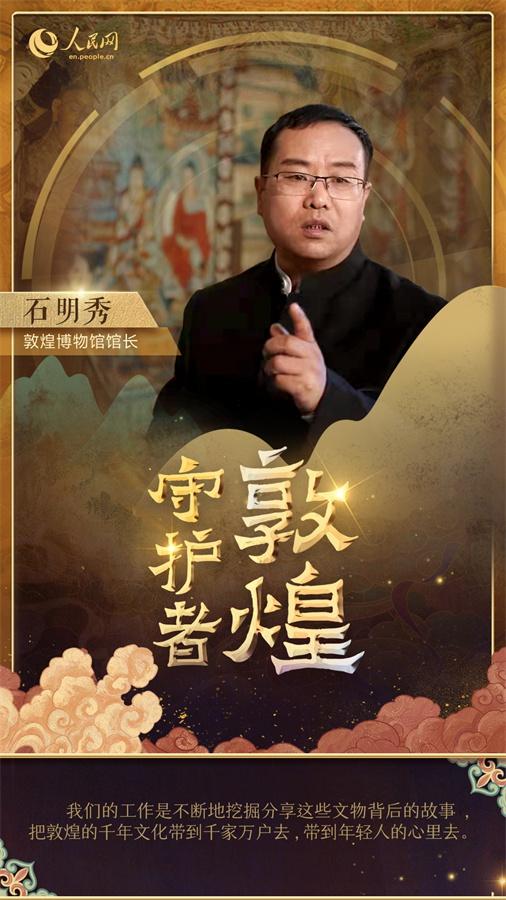

敦煌博物馆馆长石明秀:让更多年轻人领略敦煌千年文化

敦煌博物馆馆藏文物13000余件,是展示和弘扬敦煌古文明的重要平台。从事文化遗产保护工作数十年的敦煌博物馆馆长石明秀,始终把文化推广作为自己的终极使命。“博物馆是公众与历史交流的场所,”石明秀说,“每件文物都是一个时间旅行者,向我们讲述过去的故事。”

在接受人民网采访时,石明秀分享了他最喜欢的文物之一——粟特文古信札背后的故事。这些书信是古代西部商人及其家人写下的,表达了他们对家乡和亲人的思念之情。“这些感人的故事生动地体现了古代人的生活,描绘了丝绸之路沿线繁荣的贸易和文化交流,”石明秀说,“我们的工作就是分享这些故事,让更多人,特别是年轻人,了解和领略敦煌千年文化。”

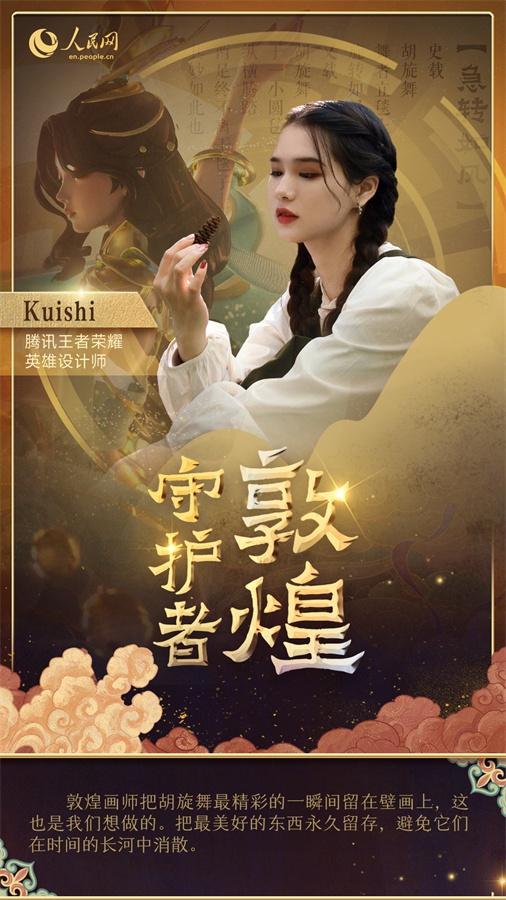

角色美术师Kuishi:用数字手段创新诠释古代文化之美

在敦煌千里之外的地方,腾讯的设计师们正在研发新的敦煌文化创新产品。热门游戏《王者荣耀》的角色美术师Kuishi以莫高窟第220窟的壁画为原型,为游戏角色设计了全新皮肤,将盛行于唐代的胡旋舞融入现代元素。

这并不是Kuishi第一次设计与敦煌有关的文化产品,几年前,她就曾开发了以敦煌为主题的皮肤,独具特色的敦煌文化一直让她印象深刻,而这次的新产品让她对敦煌文化有了更深入的了解。

“当与220窟壁画有关的新皮肤展现在眼前时,我不仅被它的美所震撼,也被这些壁画背后的多元文化和包容性所打动。”Kuishi说,从西域传来的胡旋舞,体现了古代敦煌国际文化交流的蓬勃发展。

文物反映了艺术家的精神世界,是一个时代文化的缩影。“我们现在正在做的是用数字手段以创新的方式诠释古代文化之美,向公众传播其精神和文化价值。”Kuishi说,“就像古代艺术家在壁画上留下了当年流行的胡旋舞最辉煌的时刻一样,我们要重塑最美丽的时刻,不让它随时间而流逝。”

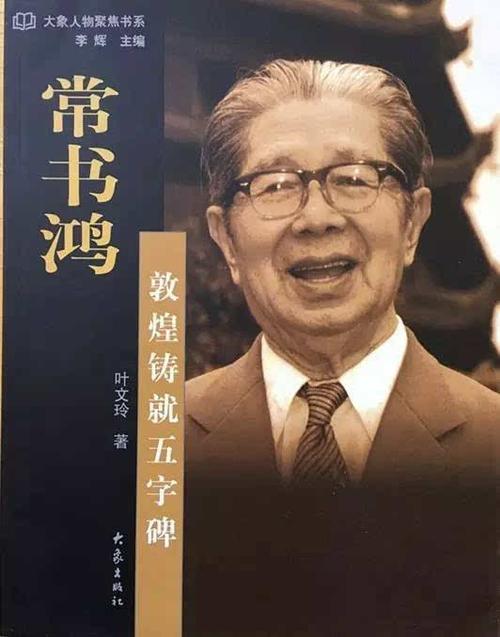

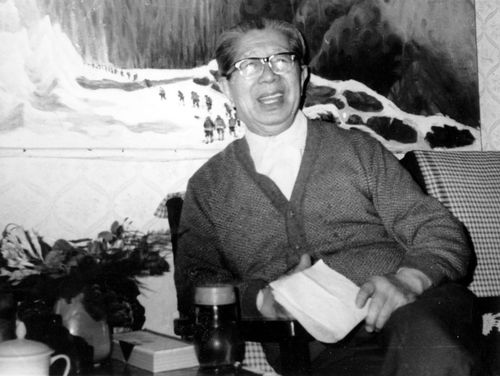

敦煌守护者常书鸿:敦煌就是我的信仰

2022-05-11 来源:甘肃省文物局 作者:张瑞玲 杨月

“我要留在这里。”午夜,年轻的常书鸿和妻子说。

什么?妻子用不可置信的目光看着他。此时的常书鸿,已经是成绩斐然的油画大师,如果继续留在法国深造,前途不可限量。而回到灾难深重的中国,尤其是要长久地留在这茫茫大漠和土屋中,生活何止天差地别!

但常书鸿已经做出了决定。即使失掉一切,也要留下。

“惭愧忏悔!我作为中国人,竟不知我们中国有这么大规模、这么系统的文化艺术!”

自1927年奔赴法国学习油画,常书鸿深受文艺复兴时期作品的影响。凭借天赋和努力,他获得了当时学院派最权威的巴黎春季沙龙的金银奖,油画作品也被巴黎现代艺术馆收藏,可谓当时的“中国油画家第一人”。许多人都说:“常书鸿若能一直在巴黎画下去,一定会成为世界级艺术家。”但他总觉得,哪里不太对。

1935年,在塞纳河畔的旧书摊上,他偶然找到一本敦煌图录,这部图录是1907年法国探险家伯希和从中国甘肃敦煌石窟中拍摄来的,中国古代艺术的灿烂辉煌使常书鸿受到极大的震撼——“奇迹,这真的是奇迹!

我是一个倾倒在西洋文化上的人,如今真是惭愧,不知如何忏悔,我作为一个中国人,竟不知我们中国有这么大规模、这么系统的文化艺术!”他越深入了解西洋艺术,越感到一种保护中国本土文化艺术的迫切。后来,他又在法国吉美博物馆看到伯希和从敦煌藏经洞掳去的大量唐代绢画,看到这些,他痛心疾首。

放弃在法国的深造和优越的生活条件,回到灾难深重的祖国?他陷入了苦恼中。

午夜梦回,就有无数个香音神,从天上翩跹飞来,个个容貌姣丽,裙襟飘带在他头顶缭绕似五彩祥云;磐鼓云板,声若天籁地响彻云霄;而他自己,也和僧人盘坐在浩荡碧水中,气定神闲,身轻如莲……

下定决心,即使暂时中断深造,也要回去!1936年,他下定决心离开巴黎,决定回国寻访那蕴藏着千古珍宝的秘境——敦煌。

谁来救救敦煌?

常书鸿的女儿常沙娜还记得初到敦煌的第一顿饭:“吃饭的筷子是河滩上折的红柳枝制成的,一碗醋,一碗颗粒很大的盐,还有一碗厚面片。我问‘爸爸,怎么没有菜啊’,爸爸说‘对不起,这里没有菜了,只有这些。’那里的水碱很大,倒在玻璃杯里都能留下一层白垢,以后每顿饭都要喝醋来中和。我们全家在中寺住下,其实就是一间空无一物的土房子。”

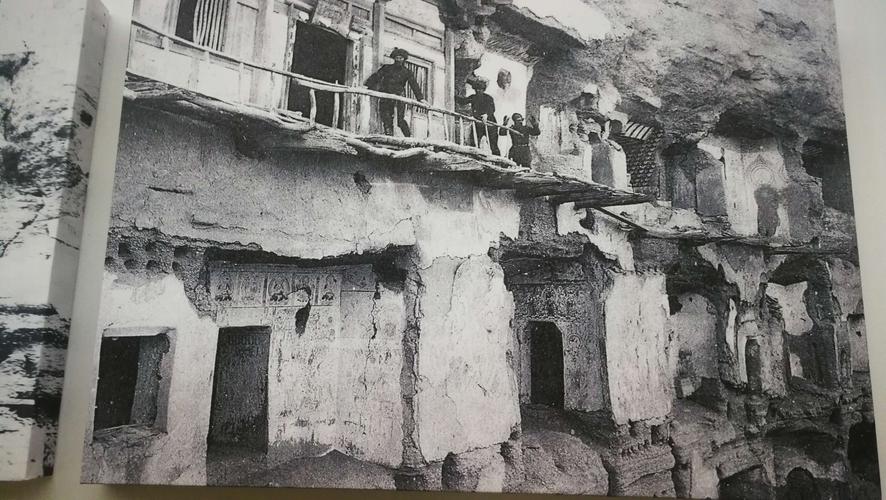

1942年,此时的常书鸿已是国立敦煌艺术研究所负责人,他轻轻推开那扇形同虚设的朽坏的大殿大门,看见原本画得龙飞凤舞的洞窟穹顶,被风沙掩埋,在流沙中翘着一角,就像是一只呼救的手臂。常书鸿赶紧跑去查看其它洞,一处、两处、三处……仅南区的上百个洞窟,就都已遭流沙掩埋。

常书鸿的心紧缩了起来。敦煌400多个洞窟,2000多身彩塑和4万多平方米的壁画,积淀着1000多年的灿烂艺术,然而如今石墙被火熏得漆黑、洞窟前室坍塌、栈道被毁……他从未想过,曾辉煌一时的莫高窟,遭遇数次洗劫后,竟成了无人管理的废墟!

“这空荡荡寂静幽暗的洞室,像是默默地回顾着她的盛衰荣辱,又像无言地怨恨着它至今遭受的悲惨命运。负在我肩上的工作任务将是多么沉重啊!”他心酸地抬头望望九层楼大殿的飞檐,那一串铁马风铃还在微风中发出叮叮之声。

想要守护莫高窟,太难了!一种无助感紧紧裹挟着常书鸿,他恨不能敲出震天动地的鼓声,呼吁全天下的人:你们快来救救莫高窟!

要放弃吗?为了圆一场敦煌梦,从巴黎辗转回国,饱受战乱之苦,颠沛流离数年后终于抵达敦煌,要就此止步吗?

不!不!不!

常书鸿迅速制定计划:一是着手石窟初步调查;二是石窟内部清理;三是石窟内遗物古迹的集纳。其中最重要是制服流沙和防止人为二次破坏,他准备修一堵土墙。

莫高窟分南北两区,南区长约940米,北区长约720米。修的土墙按2米高、2千米长计算,要每天300个人同时施工3个月才能竣工。

放眼整个敦煌,满眼都是沙沙沙,没有土,怎么筑土墙?

常书鸿找了无数人讨教,最终从一个商贩那里学到拌沙筑墙的方法:“含碱量大的水混合沙土,下死劲夯,就能筑成墙。”

就这样,斯斯文文眉目清秀的常书鸿开始挽起袖子跟民工们一起挑水和泥沙筑“土墙”。

不久后,一道千米长的沙土墙,整齐而又威风地矗立在莫高窟前。在常书鸿眼中,它不是一道土墙,而是一道守护莫高窟的黄金带!

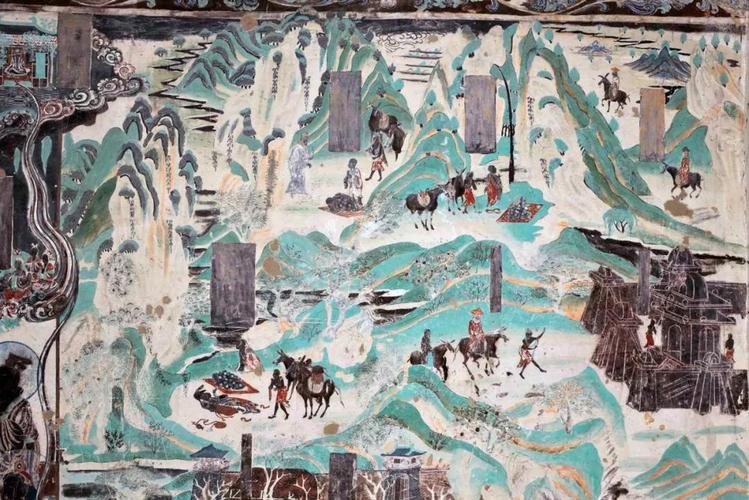

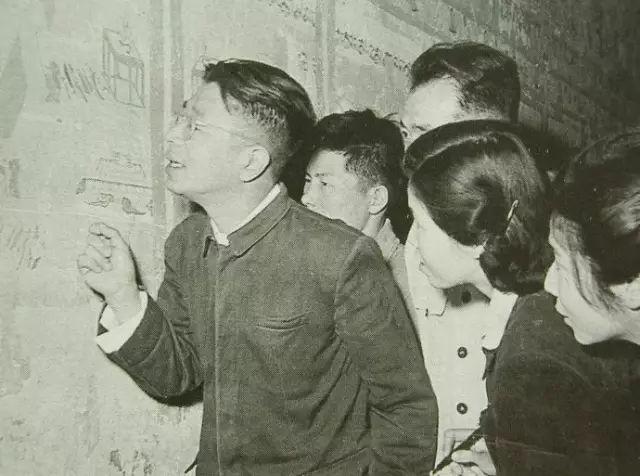

照一下,看一眼,画一笔

洞窟内幽暗的光线照在《河西节度使张议潮统军出行图》的马蹄上,像千年历史蒙上的一层雾霜,墙壁上大片的炭色是人们在窟中生火做饭留下的痕迹,壁画上的金箔也被悉数刮走,所幸低处的出巡图被完整地保存了下来。

在西北的沙尘和寒风中,常书鸿裹着透着膻味的羊皮袄,保持着躬身俯视的姿态,眯起眼睛临摹了这幅壁画。

莫高窟珍存北凉至元各朝代绘制的壁画45000多平方米,数量为世界之最,如此庞大的壁画群一一临摹,工作量之大可想而知。

蔬菜奇缺,不见荤腥,日日只吃面条拌盐,在基本的生活质量都得不到保障的情况下,要日复一日辛苦临摹下去吗?

要!因为别无他法!风沙一天天侵蚀,再不抢救式保护,这满洞的艺术宝藏就岌岌可危。他还有一个更大的愿望:把敦煌介绍给全世界!

他在窑洞里贪婪地寻找着那些一千年前落笔时的心境,如饥似渴地探索其中的奥秘。没有梯架,就用吊绳将自己吊入洞内,悬在半空中一点点描摹。

没有照明,就在窑洞口装一面镜子,利用光的反射给洞内照明。在临摹穹顶的壁画时,头和身子弯成九十度直角。遇到阳光照不到的角落,就用白纸将光亮反射进来,太阳落山后,用油灯对着墙壁,照一下,看一眼,画一笔。

临摹壁画,系统整理画作,编纂文献,种树治沙,筹集经费,对付土匪和军阀的勒索,动员人们做功德、捐献窟门……1949年,常书鸿拒绝了国民党当局将敦煌展品运往台湾的命令,又组织保卫小组,使石窟在当时一片混乱的局面下免受洗劫。

新中国成立后,莫高窟全面的抢救性修复保护工作正式展开。常书鸿还先后赴印度、缅甸、日本等国办展,向全世界展示敦煌艺术之美。1957年他首次前往日本办展,吸引了10万多人参观,创造了日本购票参观艺术展览会的最高纪录。

因为保护、研究并推广敦煌艺术,常书鸿被誉为“敦煌守护神”、中国的“人间国宝”。陈寅恪曾说:“敦煌者,吾国学术之伤心史也。但能够得遇常书鸿这样的守护人,却不能不说是敦煌之大幸,中国艺术之大幸。”季羡林评价常书鸿说:“筚路蓝缕,居功至伟,常公大名,宇宙永垂!”敦煌研究院现任院长赵声良说:“常书鸿先生是敦煌研究院的开创者,正因为常书鸿的开创,我们一代一代的敦煌人,一代一代的莫高窟人坚守在敦煌。”

这么苦是为了什么?

常沙娜曾问父亲:“这么苦是为了什么?”

常书鸿泰然作答:“为的是保护好这些在荒烟无际戈壁滩上沉睡了千余年的瑰宝,不让伯希和之辈在莫高窟肆意掠夺的悲剧重演。”

长大以后,在父亲的感召和恩师林徽因的指导下,常沙娜走上了艺术设计的道路,并在设计上巧妙地运用敦煌艺术元素,成为国内最早从事敦煌图案研究与教学的学者之一。

常沙娜一直没忘林徽因在病榻前的感慨:“中国有5000年的历史,历朝历代都有那么多好的图案,我们也应该整理出一本中国自己的历代图案集!”1959年,常沙娜与同事到敦煌进行临摹考察,将莫高窟历代壁画与彩塑人物的服饰图案按年代分类收集整理,其成果于1986年编辑出版为《中国敦煌历代服饰图案》,成为中国现代第一部系统研究敦煌服饰艺术的著作。

常书鸿曾在给常沙娜的一封信中说:“沙娜,不要忘记你是敦煌人,应该是把敦煌的东西渗透一下的时候了。”