钢琴家傅聪因新冠肺炎在英国去世 系傅雷之子

2020-12-30 青野丰隆

2020-12-29 来源:央视新闻

当地时间28日,据奥地利音乐频道消息,钢琴家傅聪因感染新冠病毒于当日在英国逝世,享年86岁。

27日,傅聪被媒体报道确诊新冠肺炎。他的学生、英国皇家音乐学院教授孔嘉宁发文透露,“傅先生已经住院两周,希望他能挺过来。”

据悉,傅聪是著名钢琴家,有“钢琴诗人”美誉,为钢琴事业做出了巨大的贡献,其父亲是著名翻译家傅雷。

傅雷之子傅聪——钢琴是他的终身情人,音乐是他灵魂的避难所

2020-12-10 来源:传承碑

记者:对一个艺术家来说,最重要的东西是什么?天分?勤奋?一颗敏感而善良的心?还是思想?

傅聪:可能这些都需要……但是现在我觉得,也许最重要的是勇气,能够坚持黑就是黑,白就是白,永远表里如一。这在音乐上也很难做到。

记者:你经常提到“赤子之心”这四个字,这是不是你做人、弹琴的原则?

傅聪:是呀,如果你的琴声很纯洁地发自内心,就会天然有一种感染力。我父亲经常说,真诚第一。感人的音乐一定是真诚的,有的人可以弹得很华丽很漂亮,你也会欣赏,但被感动是另外一件事。科尔托就是这样,他有很多毛病,但是他真实感人。

记者:什么是你说的好的音乐?

傅聪:对音乐内涵有真正的理解,而且真正有个性,有创造性。这种创造性并不是随心所欲,而是有道理的,是真正懂了音乐之后的创造。这不是一朝一夕的事情,而是一辈子的学问。(节选自[法国]多米尼克•夏代尔《音乐与人生》)

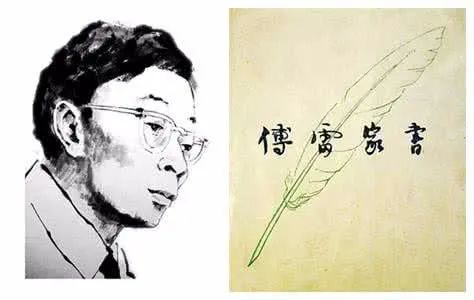

傅聪

傅聪,钢琴演奏家,生于1934年,著名翻译家傅雷之子,1955年获得肖邦国际钢琴比赛第三名和“玛祖卡”演奏最优奖。他以“钢琴诗人”的称号闻名于世。

傅聪3岁多时就对音乐有特殊偏好,非常爱听古典音乐,只要收音机或唱机上放送西洋乐曲,他都安安静静地听着,时间久了也不会吵闹或是打瞌睡。

傅雷的朋友之中,黄宾虹、刘海粟皆为中国画坛巨匠,他曾试图让傅聪习画。无奈傅聪乱涂几笔,“胡画”一通罢了,傅雷只得放弃了让傅聪学画的打算。

“他长了一双音乐的耳朵。”傅聪7岁时,数学家雷垣摸着他的小脑袋说。他房中的钢琴,傅聪时常去碰。一天,他随意按响琴键,傅聪不看即知是何音符。“这叫作‘绝对音高’,一般人经过长期训练,才能具备这种分辨能力。”雷垣成为傅聪在音乐上的启蒙老师。

为了傅聪的学习,傅雷夫人卖掉陪嫁的首饰,给傅聪买了一架新钢琴,傅雷则亲笔端端正正地为傅聪抄写五线谱。

“我爱音乐,可弹琴是苦差事。小时候我也爱玩——也难怪父亲要生气,我要是他,发现儿子这么干我一样会生气。琴上放着谱子,我有本事同时看《水浒》,样子好像在弹琴,手指好像自动在弹,眼睛却全神贯注地在看黑旋风李逵怎么样怎么样。爸爸的耳朵很灵,听着不大对,下楼来一看,抓住了,大喝一声,真的像李逵大喝一声一样!”

傅雷对孩子的教诲是:“先做人,其次做艺术家,再次做音乐家,最后做钢琴家;用钢琴语言领悟音乐,从音乐中寻求人的基本价值……”

“父亲说先要做人然后才能做艺术家。艺术家的意思是要‘通’,哲学、宗教、绘画、文学……一切都要通,而且这做人里头也包括了做人的基本的精神价值。这个面很广,不一定是要在琴上练的,而是要思考。”

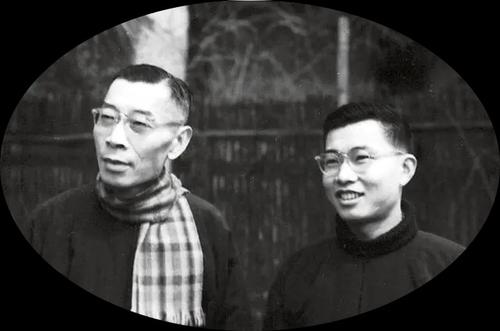

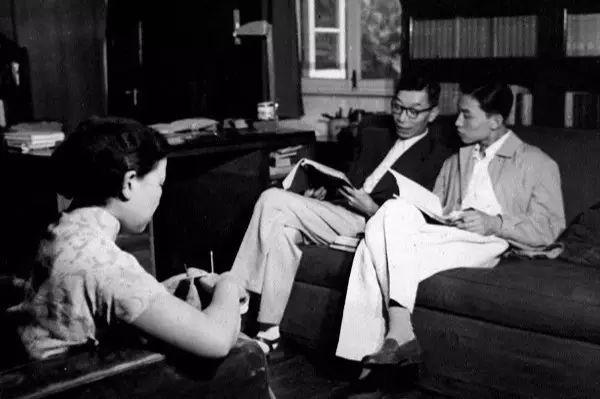

傅雷与傅聪

“我的父亲钟情于法国文学,还把巴尔扎克等人的作品翻译介绍到中国来,他是罗曼•罗兰和其他许多法国艺术家的密友。在我只有5岁的时候,他就影响乃至强迫我学习钢琴。不过,到我17岁去波兰学习钢琴的时候,我已经真正爱上弹奏钢琴了。”

“我在13岁到17岁之间有3年多的浪子生涯,一个人呆在昆明,念云南大学时我才15岁。当时我当然没念什么书,整天在搞什么学生运动啊、打桥牌啊、谈恋爱啊……可以说我17岁回到上海的时候比一般17岁的孩子要早熟,那时我才真的下决心要学音乐。”

1959年傅雷被错划为“右派”,傅聪因此从波兰出走英国,从此侨居英国伦敦,浪迹五大洲,在国际音乐舞台上演奏,获得“钢琴诗人”之美名。

“肖邦呢,就好像是我的命运,我的天生的气质,就好像肖邦就是我。我弹他的音乐,我就觉得好像我自己很自然在地说我自己的话。莫扎特是什么呢?那是我的理想,就是我的理想世界在说话,他是我追求的理想。舒伯特像陶渊明,舒伯特的境界里头有一些我觉得就像中国知识分子,尤其是文人传统上特有的那种对人生的感慨。”

“演奏的时候,我是全心集中在音乐上,也就是内容上。这是我的追求,要达到一种忘我的境界(笑),但总归还是难得有一次能达到我想要的完美。”

“到一定的水平,就会发现,还可以更好,这是一种无止境的追求。有一些钢琴家,他们一生只弹几部作品,熟悉得不得了,但每一次都一模一样,你们都知道的意大利钢琴家米凯朗基利,他其实能弹很多曲目,但每一次音乐会他都只弹那几首,我在波兰的时候,第一次听他的音乐会,真是好得惊人!然后第二次,好像不那么新鲜;到第三次,就觉得不行了。这是说,音乐不能被固定,完美其实就是在往死亡的路上了,每一次弹奏,你都必须把灵魂、把全部生命投入进去。音乐和生命一样,生命无所谓完美不完美,只要你快乐,烂草棚里也能开出鲜花。我爸爸以前总是跟我说,宁要烂草地,不要水门汀,含意很深刻。”

傅聪的感情生活并不顺利,结婚三次才稳定下来。

第一次婚姻1960年26岁的傅聪与美国小提琴家梅纽因的女儿21岁的弥拉结婚,生下一个儿子凌霄。

傅聪与弥拉的婚礼,父亲傅雷关于婚姻的建议,“深思熟虑,然后决定,切勿单凭一时冲动”;“我觉得最主要的还是本质的善良,天性的温厚,开阔的胸襟。有了这三样,其他都可以逐渐培养”;“对方把你作为她整个的世界固然很危险,但也很宝贵”

婚后傅聪辛勤练琴,忙于演出,常使妻子感到孤独。十多年后,傅聪和弥拉的家庭破裂了。用傅聪的话是“终因东西方人秉性差异太大”。

傅聪的第二任太太是南朝鲜驻摩洛哥大使的女儿,用他自己的话来说:“我们结婚3个月便无法共同生活了……3个月,短暂的婚姻。”

第三次傅聪与中国女钢琴家卓一龙结婚,1974年育有一子凌云,一家人在伦敦生活。

1979年,文革结束之后,傅聪回到了上海,出席了上海文联、上海作家协会为傅雷夫妇举行的追悼会。

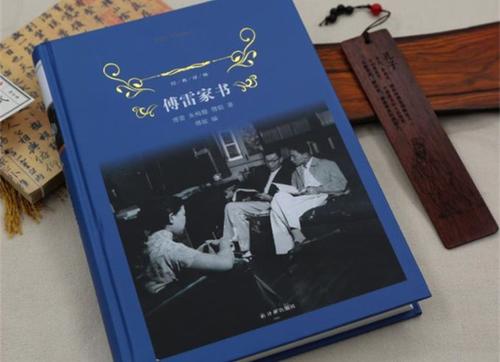

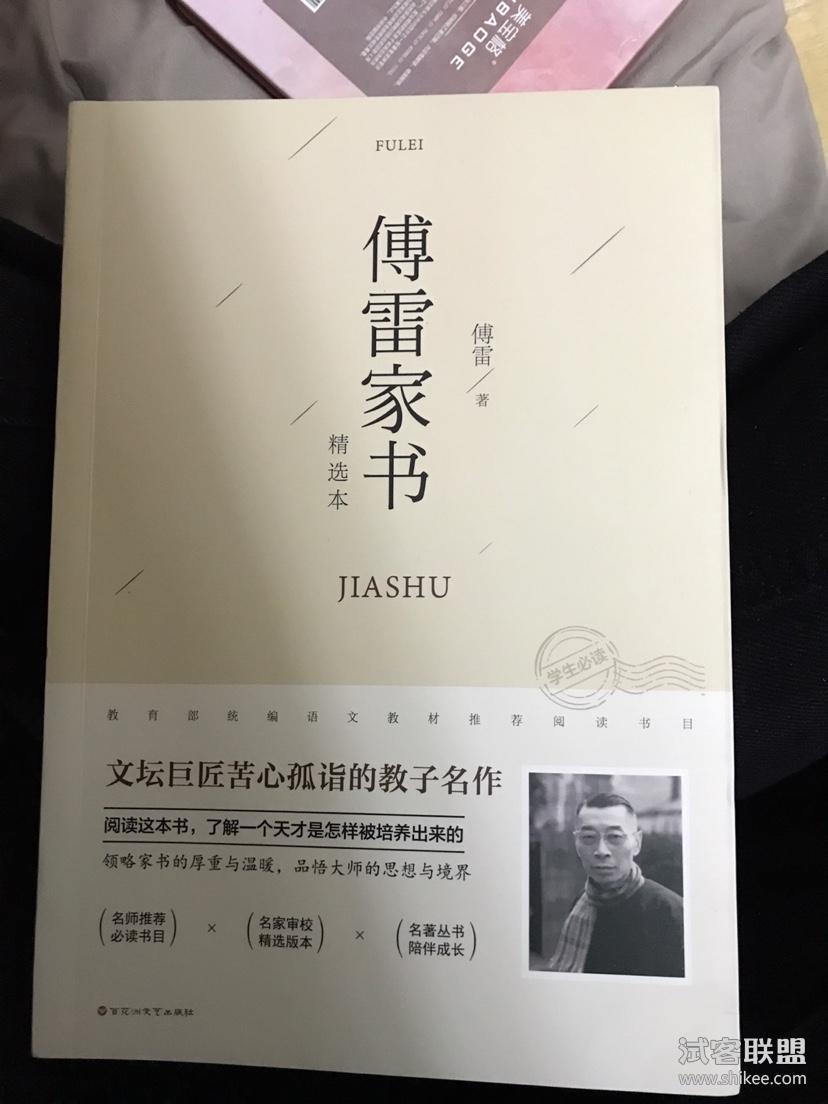

这本书收录了自1954到1966年,历时12年,傅雷写给儿子傅聪的186封书信。

聊起傅雷家书:“《家书》我很少看。为什么?我不忍卒读啊!一翻家书,我就泪如雨下,就整天不能自持,就整天若有所思,很难再工作下去。可是事实上《家书》里说的话都已经刻在我心里很深很深。特别是父亲的遗书,我现在一想起它,眼泪就忍不住了!那里边真是一个大写的“人”字!父亲那么朴素,很简单,很平凡,可他有真正的人的尊严。”

此后傅聪几乎每年都回国演奏、讲学,已到过北京、上海、西安、成都、昆明、香港等地。主讲过肖邦、莫扎特、德彪西等专题,还与中央乐团、中央音乐学院大学生乐队合作,演奏了贝多芬、莫扎特的协奏曲,并兼任指挥。

他的丰富的艺术经验,孜孜不倦的教学态度,博得广大师生及音乐爱好者的赞扬和尊敬。

“我当年真正在父亲身边的时间还很短,真正学到的东西其实很少,大部分东西都是我后来才看的。所以我回国到音乐学院讲学的时候,在台下经常有教授抿着嘴在笑,因为我念白字,我并没有学过这个字怎么念,我只是通过看书来潜移默化。是父亲开了一个头,给我指引了一条路,如果你们认为我的一切都是从我爸爸那里学来的,那就把他看得太大也看得太小。他也不过是中国几千年优秀传统文化一个非常突出的代表。知识本身是有限的,可追求是无限的,有追求才是最重要的!”

我父亲说过‘知其不可为而为之,这是一种精神’。艺术里头的完美你要心里头有数。就像我前边说到施纳勃所说的,伟大的音乐你是永远不可能达到的,你的演奏永远不可能像作品那样完美。

对此你心里有数,可你还是孜孜不倦、鞠躬尽瘁、死而后已地去追求这个东西,而且在这个追求过程中也有一种无穷的乐趣,你每一分钟都会发现新东西,每一次你发现的东西就是大海中的一滴水啊!每一次你又能看到多“一滴水”,你会高兴你又看到新东西!

傅聪对父亲信念和精神的践行,体现了家族和先辈的传承,对于我们父辈的老人言和家训,这是值得我们每一个人去思考和传承的。

傅雷与傅聪

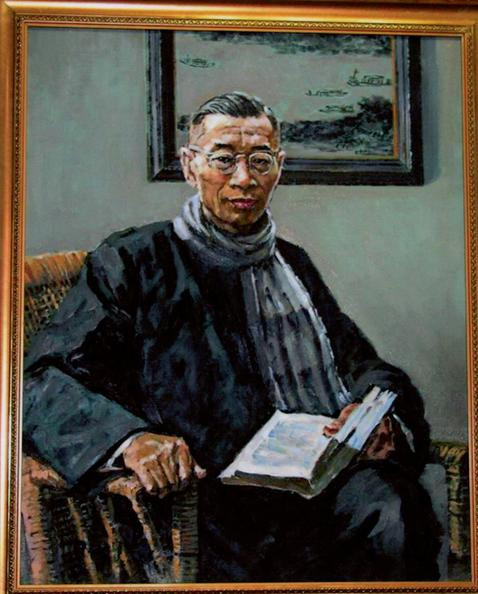

一九五四年,傅聪应波兰政府邀请,参加“第五届肖邦国际钢琴比赛”并留学波兰。农历腊月十三,全家在上海火车站送傅聪去北京准备出国。年根儿底将大儿子送出国,作为父亲的傅雷心里除了不舍,还有一份自责,因分离而勾起了对往日强烈的回忆,这位父亲在书信中表达了自己对儿子的“悔与热爱”。他是著名的翻译家,更是一位慈爱、殷切的父亲。

傅雷被错划为右派后,备受打击,身心俱疲,于1966年9月2-3日 夫妻双双自缢身亡。2013年10月27日,傅雷和朱梅馥的骨灰合葬于上海浦东的海港陵园,傅聪和傅敏请人在墓碑上刻下了这句话:“赤子孤独了,会创造一个世界。”这是傅雷的原话,他还说过:“所谓赤子之心,不但指纯洁无瑕、清新,而且还指爱。”

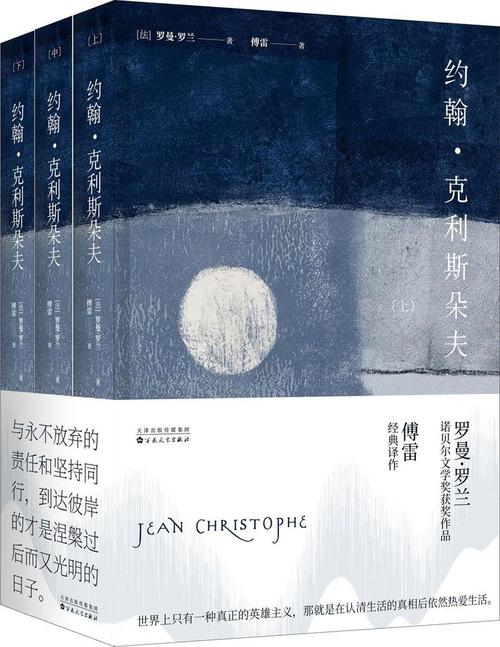

《傅雷家书》和傅雷所翻译的外国文学名著、《世界美术名作二十讲》是他一生三大贡献。

选取《傅雷家书》中的书信两封,送给我们这些同样离家在外的孩子们,让我们一起来听听爸爸的,心里话。

1月30日晚

你走后第二天,就想写信,怕你嫌烦,也就罢了。可是没一天不想着你,每天清早六七点就醒,翻来覆去睡不着,也说不出为什么。好像克里斯朵夫的母亲独自守在家里,想起孩子童年一幕幕的形象一样,我和你妈妈老是想着你二三岁到六七岁间的小故事。——这一类的话我们不知有多少可以和你说,可是不敢说,你这个年纪是一切向前的,不愿意回顾的;我们啰里啰嗦的抖出你尿布时代一把鼻涕一把泪的时代的往事,会引起你的烦恼。孩子,这些我都很懂得,妈妈也懂得。只是你的一切终身会印在我们脑海中,随时随地会浮起来,像一幅幅的小品图画,使我们又快乐又惆怅。

真的,你这次在家一个半月,是我们一生最愉快的时期;这幸福不知应当向谁感谢,即使我没宗教信仰,至此也不由得要谢谢上帝了!我高兴的是我又多了一个朋友;儿子变成了朋友,世界上有什么事可以和这种幸福相比的!尽管将来你我之间离多别少,但我精神上至少是温暖的,不孤独的。我相信我一定会做到不太落伍,不太冬烘,不至于惹你厌烦。也希望你不要以为我在高峰的顶尖上所想的,我见到的,比你们的不真实。年纪大的人总是往更远的前途看,许多事你们一时觉得我看的不对,日子久了,现实却给你证明我并没大错。

孩子,我从你身上得到的教训,恐怕不比你从我身上得到的少。尤其是近三年来,你不知使我对人生增多了几许深刻的体验,我从与你相处的过程中学到了忍耐,学到了说话的技巧,学到了把感情升华!

你走后的第二天,妈妈哭了,眼睛肿了两天:这叫做悲喜交集的眼泪。我们可以不用怕羞的这样告诉你,也可以不担心你憎恶而这样告诉你。人毕竟是感情的动物。偶然流露也不是可耻的事。何况母亲的眼泪永远是圣洁的,慈爱的!

2月2日晚

昨晚七时一刻至八时五十分电台广播你在市三(傅聪赴京准备出国前,上海音协在上海市第三女子中学礼堂为傅聪举办告别音乐会)弹的四曲Chopin,外加encore的一只Polonaise,效果甚好,就是低音部分模糊得很;琴声太扬,像我第一天晚上到小礼堂空屋子里去听的情形。以演奏而论,我觉得大体很好,一气呵成,精神饱满,细腻的地方非常细腻,tone colour变化的确很多。我们听了都很高兴,很感动。好孩子,我真该夸奖你几句才好。回想五一年四月刚从昆明回沪的时候,你真是从低洼中走到了半山腰了。希望你从此注意整个的修养,将来一定能攀登峰顶。从你的录音中清清楚楚感觉到你一切都成熟多了,尤其是我盼望了多少年的——你的意志,终于抬头了。我真高兴,这一点我看的比什么都重。你能掌握整个的乐曲,就是对艺术加强深度,也就是你的艺术灵魂更坚强更广阔,也就是你整个的人格和心胸扩大了。孩子我要重复Bronstein信中的一句话,就是我为了你而感到骄傲!

今天是除夕了,想到你在远方用功,努力,我心里说不尽的欢喜。别了孩子,我在心里拥抱你!

读罢不禁想起《论语•里仁》里那句“父母在不远游,游必有方”,越是长大,不断碰壁,不断折翼,越发体会这句话的含义。在父母眼里,也许我们一直都是那个孩子,让他们慈爱,也让他们严厉;矛盾的他们有时希望我们可以一生陪伴左右,但是更希望看我们能够抵住生活的种种磨难,向着自己热爱的方向,成材成长。“方”,是远离家乡奔赴远方的理由和道理,也是支撑我们过尽千帆的信念和力量。无论走了多远的路,终究都是要回去的。

所以倒数着回家的日子,未来几周,继续努力吧~