诞生于上海的“红唱片”为何珍贵?

2020-9-27 青野丰隆

大多数人知道黑胶唱片,然而在1951-1952年,上海曾短暂生产过一种“红唱片”。“红唱片”用氧化铁代替了当时被外国禁运的唱片原料炭黑,唱片表面呈现氧化铁的红色,灌录的又是红色歌曲,别有纪念意义。

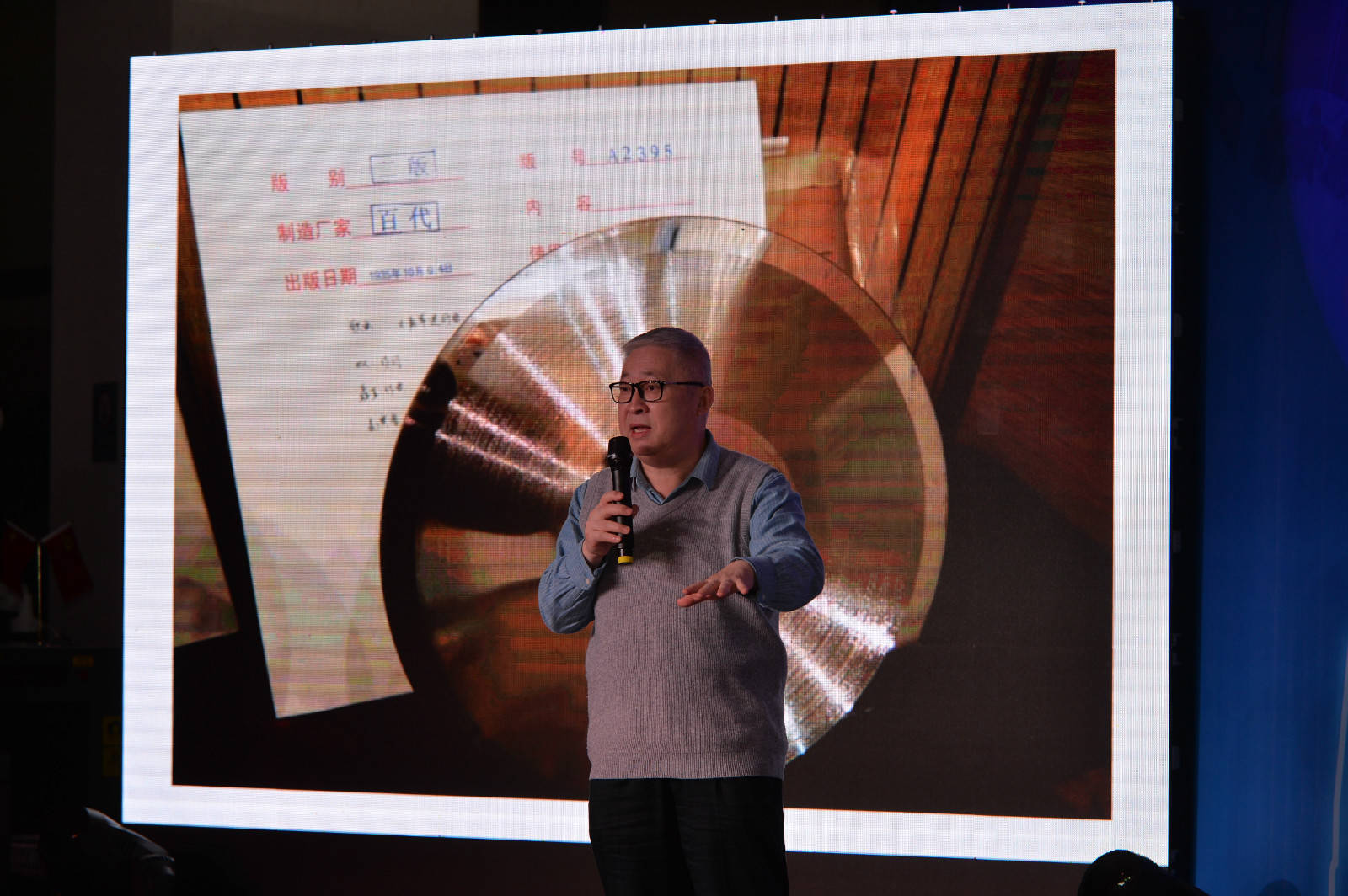

9月25日,7张珍贵的“红唱片”亮相在上海交通大学钱学森图书馆 “心醉夜色-黑胶金曲”活动现场。一批上世纪三四十年代的红色电影海报和上世纪五六十年代的红色音乐会节目单等珍贵收藏品一同出现在展览现场。当晚,还举办了一场由 “红唱片”引发的“红色经典盛宴”,文化研究专家亲自导赏,带观众一探“红唱片”的前世今生。

“红唱片”为何珍贵

游客的体验,从现场展示的红色收藏品开始。黑胶“红唱片”是上海城市记忆的重要部分。1951年,公私合营上海唱片制造有限公司成立,厂址就设在徐家汇——原百代唱片公司旧址,生产、制作“红唱片”为其特色。当年生产的第一张“红唱片”,以6996吉数作为片号,由贺绿汀先生作曲。《解放区的天是晴朗的天》《我的祖国》等金曲歌声,曾经在火红的岁月,激励了整整一代人。

展览现场共展示了7张“红唱片”,包括1952年的《歌唱祖国》、1952年的翻译歌曲《金日成将军之歌》、1952年的苏联电影插曲《红梅花开》、1952年的合唱《当祖国需要的时候》、1952年的混声合唱《炉边合唱毛主席》、1952年的合唱《抗美援朝保家卫国》、1952年的沪语歌曲《啥人养活仔啥人》。

活动现场展示了7张珍贵的“红唱片”

这7张红唱片都来自老唱片收藏家牟健惟,他收藏了10000余张唱片,其中只有10张是红唱片,“非常珍贵,可遇而不可求。”

红唱片是特殊年代里的特殊产物。1951年新中国成立不久,作为宣传工具,录制红色歌曲的唱片需求量很大,然而制作唱片需要的炭黑原料却一直依赖国外进口,属禁运物资,国内几乎找不到。

在这样的情况下,上海一位小有名气的电影工场老板颜鹤鸣经过多次试验,定下用氧化铁红粉作为炭黑的替代品。由于氧化铁红粉的特性,唱片做出来是红色的,又灌录的多为红色歌曲,因而上海唱片制造有限公司将之命名为“红唱片”。

“‘红唱片’ 音质不如一般黑胶唱片那么好,因而存在时间很短暂。但唱片是非常好的宣传工具,新中国也需要用唱片鼓舞士气、振奋人心,‘红唱片’是充分发挥我们聪明才智、打破帝国主义封锁的产物,意义非比寻常。” 牟健惟介绍。

到1953年,上海唱片制造有限公司解散了,“红唱片”也就此停产。后来,炭黑原料重新恢复供应,黑胶唱片再度占据市场,“红唱片”便成了历史上绝无仅有的唱片。

展览现场还展示了《风云儿女》《一江春水向东流》《乌鸦与麻雀》等经典影片海报。自上世纪30年代开始,有声电影在中国的兴起,带来了电影歌曲的繁荣,而集结在徐家汇地区的左翼电影,则是红色电影歌曲的大本营。当年这些经典电影成为红色文化传播的有力武器。

从老唱片中回顾上海的红色历史

晚上举行的2020上海旅游节“心醉夜色-黑胶金曲”主题活动也和这些红色唱片和经典电影一脉相承。

“上世纪30年代开始有声电影在上海兴起,上海左翼电影主要就在徐家汇附近 徐家汇是红色歌曲大本营。”上海城市文化研究学者、上海图书馆研究馆员张伟带来《红色名片与名曲》赏析。

“当年百代公司小红楼里诞生了后世很多耳熟能详的红色歌曲,包括《义勇军进行曲》唱片,在今天已经成为了一级文物。” 张伟除了展示大量相关历史图片外,还现场赏析了《义勇军进行曲》的原声版。这张黑胶唱片由袁牧之、顾梦鹤演唱,1935年在百代公司录音棚录制。他还播放了著名影星胡蝶演唱的《十九路军》。这些都是很少有机会听到的珍贵黑胶遗存。

上海交大校史专家欧七斤则以《我的交大,我的红歌》为题,讲述了交大和红歌的一段故事。

“火车不开,火车不开,自家开,自家开!交大同学真正崭,交大同学真正崭,真正崭、真正崭……”熟悉的《两只老虎》曲调,最早源于一段法国儿歌,这里被重新填词,唱的是交大护校运动期间学生们保卫学校的一段往事。

1946年冬,国民党迫于内战压力,压缩教育经费,并下令取消交大的航海、轮机二科,由此引发了交大历史上最为声势浩大的学生运动。全校学生提出了八项诉求,决定去南京请愿。1947年5月13日清晨5时,学生们开始集合,全校95%以上的学生近3000人,分别登上57辆卡车,向上海北站进发。然而车站已经奉令不卖车票给学生,前往南京的火车停开,站内空无一人。

“但这怎么能难倒交通大学的学生?我们的专业就是交通。”欧七斤笑言,没有火车,交大学生就自己找到火车,根据所学专业知识分头合作,将货车开动起来,当火车缓缓驶入北站,请愿学生群情激奋。上海音乐专科学校学生陈良指挥大家唱起了用“打倒列强”曲调填写的新词:“火车不开,火车不开,自家开,自家开!交大同学真正崭,交大同学真正崭,真正崭、真正崭!”

后来,在交大学生的努力下,火车一路驶向南京,国民党当局终于妥协,答应交大校名不更改;航海、轮机两科不停办;学校经费依照实际需要增加;员工名额照章增加。护校运动取得成功。

此外,著名音乐文化人韩斌从电影《护士日记》讲起,趣话著名歌唱家周小燕与主演王丹凤的一段“红歌情缘”,演唱家的弟子还献唱了《映山红》;评书艺术家张文译带来原创评话《国歌的诞生》;表演艺术家宋怀强带来原创音诗画朗诵《一片红韵》……观众跟随着一段段黑胶唱片中的唱曲,重新回味了那个红色的年代。

据悉,本次上海旅游节“心醉夜色-黑胶金曲”主题活动在上海首个开放型都市旅游景区——徐家汇源景区举办,以引领海派音乐繁荣发展、展现民族精神与爱国情怀的黑胶唱片经典为主题,通过经典歌曲演唱、欣赏、讲述和展示,体现徐家汇源景区红色文化、海派文化、海派音乐艺术的传承。

邬光业的胶碟唱片乌托邦,留住老上海印记

2020-09-27 来源:上观新闻

随着留声机的指针缓缓放下,京剧老生有力的唱腔顿时在屋内飘散开来……在唐山路一栋寻常的石库门房子内,耄耋之年的周丽斌潸然泪下。40年间,为了再听一次父亲周亚川唱的京剧,周丽斌几乎走遍了全国各地。终于,在上海民间收藏者邬光业这儿,数十年的心愿成了真。

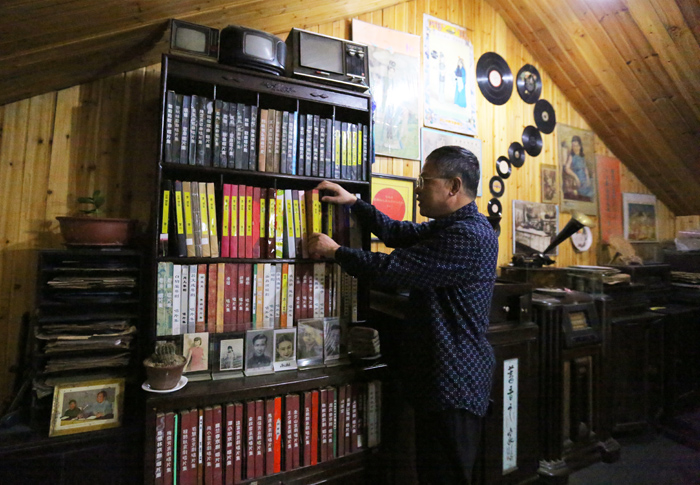

与老唱片相伴30年,这样的“奇遇”对于邬光业来说早已不是头一回。每当唱片开始转动,时间便流转到了老岁月中……放有5000多张唱片、25台留声机和点唱机的小屋,是邬光业的胶碟唱片乌托邦。

1977年,知青邬光业被分配到崇明农场的积肥班船上工作。每天午休时分,听农场高音喇叭传来的老歌,是邬光业一天中的放松时刻。1980年,邬光业从农场回到了上海,虽然生活已大不相同,但中午听音乐广播成了习惯。渐渐的,对西洋音乐和古典音乐,邬光业也成了半个行家。

有一段时间,上海兴起一股收藏风。邬光业也随着朋友一起兜马路“淘宝”。“在会稽路、文庙,有许多人摆摊头,把古董和旧货拿出来卖。”一个周末,他花了2块钱从一位老先生手里买下了一张周旋的《四季歌》。从此,邬光业开始迷上了老唱片的味道。

当时,邬光业是一名普通职员,每月收入才36元。2元一张的唱片收藏算是他“甜蜜的负担”。不过,他也有狠下心的时候。有一次,一位老收藏家正在处理一台老式留声机。听到消息后,他跑去一看,是美国胜利公司于上世纪30年代出产的机器,他的心一下子“痒”了。不过,300元的价格超出了他的承受范围,不甘心的他思来想去,最后还是痛下决心用自己收藏的熊猫金币换回了这台留声机。

日积月累,如今邬光业的唱片收藏已颇具规模,共拥有5000多张唱片、25台留声机和点唱机。邬光业觉得,唱片不仅记录了不同的声音,更是用声音演绎的历史。守护好背后的故事,是他收藏唱片最大的动力。

老唱片,从侧面勾勒出一座城市的印记。

上世纪20年代,京剧盛行,当时的“中产阶级”热衷听戏消遣,纷纷购买留声机和唱片机。同时,不少崇尚西洋文化的“时髦者”,也喜欢购买洋文唱片作为跳舞唱歌的练习素材。唱片业一时蓬勃发展。邬光业说:“当时有一台留声机,也是家庭富裕的标志。”

在他的藏品中,有3张由“上海唱片制造有限公司”出品的革命歌曲唱片,它们通体红色,亦有故事。

1951年,国内还没有彩色电影的制作技术。当时,上海有一位小有名气的电影工场老板颜鹤鸣,自己动脑筋研制了冲洗彩片的技术,还成立了一家五彩电影实验工场,陆续出品了多部彩色影片,在上海滩风靡一时,甚至得到了周恩来总理的关注,准备送这些中国的彩色影片参加国际比赛。不过,当颜鹤鸣带上影片和设备到北京之后却发现,所研制的16毫米彩色片只能在自己改装过的设备上播放,如果送去国外,播放效果可能大打折扣。虽然送片参赛的事情黄了,但周总理对爱钻研新技术的颜鹤鸣很满意,并向他提出一个要求——解放初期,全国人民都在歌唱新中国,希望他转方向研制唱片灌录的技术,尽快生产出一批革命歌曲的唱片。

临时受命的颜鹤鸣一回到上海,便闷头钻研起了唱片灌录的技术。解决了场地、录音、合声问题后,在制作唱片这一环节上,却遇到了难题。当时,制作唱片需要一种炭黑原料,一直依赖国外进口,属禁运物资,国内几乎找不到。经过多次试验,工场终于定下用氧化铁红粉作替代品。由于氧化铁红粉的特性,唱片做出来便是红色的。到1953年,上海唱片制造有限公司解散了,这种“红唱片”也就此停产。后来,炭黑原料重新恢复供应,黑胶唱片再度占据市场,“红唱片”便成了历史上绝无仅有的唱片。

“红唱片”一度代表人们歌唱新中国的情感,尤具历史价值。

如今,邬光业的唱片藏品已成系列,他按照片号、曲名、剧种、主唱、发行年代分门别类,继续“见缝插针”地找唱片,或是自己掏钱买,或是与其他爱好者置换,也有知音人相赠。

在他的记忆中,最慷慨的一次馈赠,来自家住欧阳社区的一对老夫妻。“他们送了我1000多张唱片,我的藏品数量一下子丰富了。”对于知音人,邬光业很是感激,后来,他与老夫妻成了忘年交。老人们去世后,邬光业甚至还帮着料理了后事。

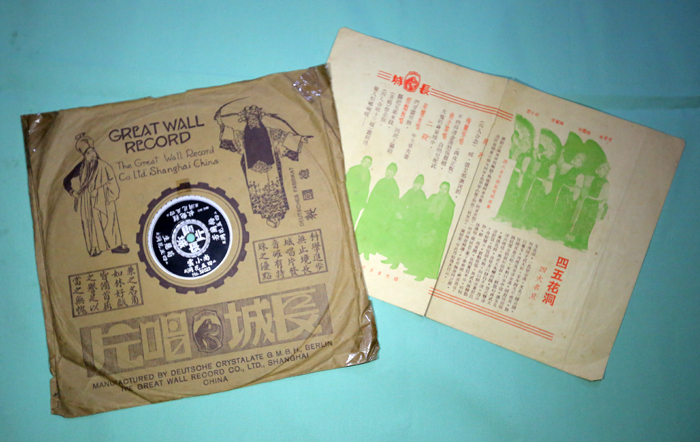

邬光业介绍,在老夫妻的捐赠中,有不少珍贵的唱片,包括一张1903年世界上第一个灌制唱片的男高音歌唱家恩里科•卡鲁索的《弄臣》,还有一张沪上四大名旦唯一合作的唱片《四五花洞》。“这是上海长城唱片公司为四大名旦梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云共同灌录的唱片。”邬光业介绍说,“解放前,京剧名角都是老板,各自有班子,基本上不搭台子在一起演出。这是唯一一张四人合作的作品。”

《四五花洞》的灌录过程并不顺利,因为——“大家都想唱第一句”。后来据传,当时有一位叫郑子褒的人,因为与京剧名伶交情甚好,唱片公司便请他出面协调。最终,好事落成,排定梅、尚、荀、陈的开嗓次序,才让一曲佳音得以传世。《四五花洞》推出后风行一时,每年都发行过万。

这些年,邬光业获赠了不少老唱片,知音人的恩情,他都记在心间。遇上有心寻唱片的人,也会尽己所能,让唱片的缘分延续。

为老艺术家之女周丽斌圆梦,便是如此。邬光业说,他是从京剧大师尚长荣口中得知寻唱片一事的。“朋友知道我的唱片多,就来问我,没想到我真的有。”

出生于上世纪初的京剧名角周亚川是东北三鼎甲之一,其女周丽斌现为国家一级戏曲导演,还曾荣获文华导演奖。邬光业收藏的为周亚川作品《追韩信(前段)》,是上世纪30年代,荣利唱片公司为周亚川灌录的五张作品之一。虽然那时唱片全国发行,但历经岁月动荡,如今已奇货可居。

邬光业找到唱片后,立刻通过朋友联系上了周丽斌。没几天,周丽斌就从山东来到了上海。之后,便出现了开头的一幕。

采访临近尾声,天色渐暗,七十二家房客的饭菜香飘满了整栋楼。

邬光业播放了一张红唱片《歌唱祖国》,那些慷慨激昂的形象仿佛就在眼前。邬光业遗憾的是:“老唱片很难做成展览,但只要放进唱片机,那个年代就好像回来了。”他正在不断地编撰唱片研究资料,希望有朝一日,这一段段由声音演绎的历史能为更多人所知。