新版《花木兰》:古老中国IP如何与全球文化共舞

2020-3-20 青野丰隆

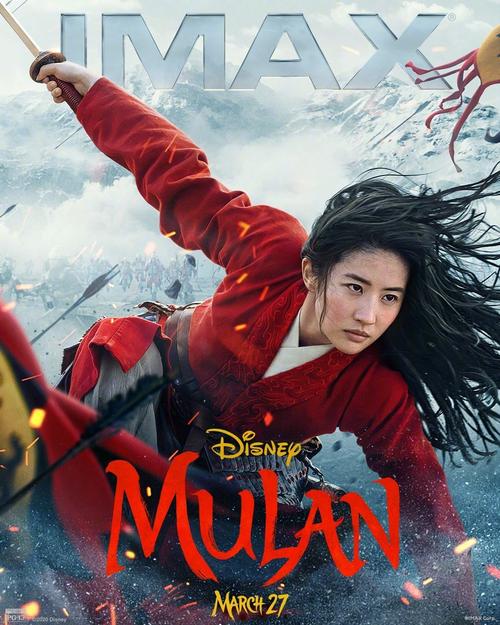

盛大的首映之后,迪士尼最终还是推迟了真人电影《花木兰》原定3月27日的北美档期,影迷在网上留言“期待再见”。这一迟来的相见可以追溯到1998年,迪士尼推出动画大片《花木兰》,席卷全球三亿美元票房。不仅票房成功,更让无数孩子倾慕的偶像,多了一个背起弓箭,披上戎装,替父上战场的中国女孩。

20多年后,再度推出真人电影,迪士尼对这个经典IP情有独钟,不仅因为它有庞大的粉丝基础,更因为“花木兰”延续着勇气与智慧并重的独立女性精神,传递自我探索的价值。从动画片《花木兰》到真人版,好莱坞不断开采中国故事。这足以说明中国的历史与文化是一笔难以估量的遗产,它们能从中国的传奇故事,成为当代全球文化的一部分。

减弱爱情线,新版花木兰传递“忠、勇、真”的美德

本月初,真人电影《花木兰》在洛杉矶和伦敦举行了两场首映礼后,媒体的首波影评也相继出炉。评论人凯文•鲍罗伊将其视作“迪士尼第一部战争史诗”。

整部影片投资两亿美元,这也是迪士尼迄今为止投资最高的真人改编电影。面对题材优势,导演妮基•卡罗减弱了爱情线,增加战争和武戏场面,传递“忠、勇、真”的美德。剧中大篇幅描绘了军营中的训练生活和跃马厮杀的战争场面。刘亦菲饰演的花木兰有三场非常漂亮的单人打戏,武术设计也展现出具有强大意志与战斗能力的女性形象——干脆利落的弯弓射箭,充满速度的屋顶奔跑,行云流水的翻腾跳跃和轻巧灵动的剑花。

影评人克里斯顿•奥克纳认为,电影不是动画版的简单翻拍,大胆舍弃了很多动画中的元素。例如,将“李翔”这个角色拆分成了甄子丹饰演的“唐将军”和安柚鑫演的战友“陈宏辉”,还删掉了吻戏,这让2020年的花木兰更像是一名战士。相比动画《花木兰》在战场杀敌中添加了些爱情佐料,真人改编显然更顺应当下女性观众对“大女主”的精神解读。木兰的形象,成为当代独立女性的一种映射。她们积极进取,自信独立,她们不需要依赖别人,而是主动掌控自己的生活。

但影片也存在争议,例如将木兰的生活背景设置在福建土楼里,只注重视觉效果的“中国化”,却忽略了景观背后历史与文化的意义,显然对文化的嫁接是似是而非的。罗岗认为,好莱坞在不断开采中国故事的同时,也给中国作品“走出去”带来了一个重要课题,“面对同题竞争,我们的创作者能不能有信心说得更好,让文化的传播与流行更有深度与力度。”

有更多历史女性IP可接入时代的语义,展现更璀璨价值

从1912年京剧大师梅兰芳演绎的京剧《木兰从军》,到2009年马楚成导演、陈坤主演的电影《花木兰》。从豫剧、河北梆子到舞剧……木兰故事由最初的叙事诗,发展到民歌、小说、戏曲、电影、电视剧、歌剧、舞蹈、杂技、游戏等各种艺术样式,在反复解读中经久不衰。

《花木兰》的故事之所以有魅力,在于逃离了传统英雄美人故事中,女性作为被观看者、被拯救的花瓶地位。她非凡的勇气、过人的胆识、临敌作战时的威猛,打破了人们对女性柔弱、怯懦这一固有的印象。

回到艺术母本、那首流传千古的《木兰辞》,学者指出,全诗最具有魅力的时刻,不是“万里赴戎机,关山度若飞”,而是木兰从战场归家后的场景。“开我东阁门,坐我西阁床。脱我战时袍,著我旧时裳。当窗理云鬓,对镜贴花黄”。长久以男性身份在风霜雨雪中生存战斗,并没有消磨掉她对女子身份的认同。字里行间轻快的节奏感,洋溢着木兰的喜悦,这种解放,不再是女性对自我性别的忽略。

在中国文学艺术的历史长河里,流传了很多像“花木兰”一样站在历史与战争场景中的女人,例如,60岁披甲上阵的穆桂英与“杨门女将”、“擂鼓镇金山”的梁红玉等等;书写了很多以男性的形象、规范与方式投身社会生活的女性传奇,如东晋的《梁山伯与祝英台》、唐传奇中的谢小娥易装复仇、红拂女易装夜奔。虽然这些具有魅力的女性形象只是英雄的背景板,或只有一瞬的高光,却足以展现女性精神上的觉醒,以及渴望展示自我的野心。有学者指出,这些动人的女性IP需要接纳时代的语义,展现更璀璨、更夺目的价值。因而,仍有无数“花木兰”的故事等待被重新发现、解读,“女性的生命故事是未完待续的。”

多种艺术样式的《花木兰》各具精彩迪士尼动画电影《花木兰》(1998)

《花木兰》是迪士尼第一部中国题材的动画片,1998年6月19日在美国上映。迪士尼运用了许多动画新技术,并注入了一贯诙谐幽默的风格。影片最终收获了3亿美元的全球票房,并获得金球奖和奥斯卡提名,但中国市场表现平平,“花木兰”的形象让很多中国观众觉得难以接受。

袁咏仪主演电视剧《花木兰》(1998)

1998年播出的电视剧《花木兰》是以历史传奇人物花木兰为原型演绎的一部具有浓烈浪漫主义色彩的爱情轻喜剧,分为上、下两部。第一部讲述花木兰代父从军的故事,这段时光虽然艰苦,却是花木兰表现自我的舞台。第二部则讲述离开战场过上家庭生活的花木兰,面对婆媳关系、夫妻关系,则不是她最擅长的部分。战场上骁勇的女英雄也要过寻常老百姓的日子,万世传颂的花木兰也要面对人间烟火的琐碎。

舞剧《花木兰》(2005)

木兰女扮男装、替父从军的传奇故事已为海内外观众所熟知。2005年10月,上海歌舞团联手澳大利亚悉尼舞蹈团共同推出大型原创舞剧《花木兰》,为诠释这一经典形象开辟了全新的视野。该剧由世界著名编舞大师格雷厄姆•墨菲担任编剧,以新颖独特的编舞手法融汇了中国古典舞的雍容典雅与现代舞的奔放洒脱,显现了生动的戏剧风格和时尚气息。

《木兰辞》

唧唧复唧唧,木兰当户织。

不闻机杼声,惟闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

迪士尼电影《花木兰》

《花木兰》是由华特迪士尼影片公司出品,妮基•卡罗执导,刘亦菲、甄子丹领衔主演,巩俐、李连杰特别出演的真人版剧情电影。由于新冠肺炎疫情影响,片方宣布全球撤档,目前上映日期待定。

剧情简介:皇帝颁布法令,要求每家出一名男子服兵役,抵御北方侵略者。作为一名受人尊敬的战士的长女,花木兰(刘亦菲饰)站出来替生病的父亲应征入伍。她装扮成男人,化名花军,经受了种种考验,同时必须利用内在的力量,接纳自己真正的潜能。这是一场史诗般的旅程,让木兰蜕变为一名受人尊敬的战士,也赢得来自国家与骄傲的父亲的尊重。

传统文化IP如何变成资本

2019-07-04 来源: 文旅小镇

【按语】

近年,文化产业一直处于高速发展状态,随着文旅融合的强化,旅游文创时代已经到来。从2015-2018年文化产业的相关数据上来看,不论旅游、工业、服装、建筑、家居产品,还是影视作品、游戏、动漫、音乐,传统文化元素的融入和创意越来越大,传统文化IP已经成为文创行业争抢的优势资源。

丰富的文化遗存,是中国文创产业发展得天独厚的优势。截止目前,我国拥有50处世界文化遗占,居世界第一。5136家博物院,1.08亿件(套)馆藏文物,每年10.08亿人次博物馆观众,39项世界级非遗项目,1372项国家级非遗,13087项省级非遗,这些文化遗存,具有强大的文化影响力,记录着中国式的审美与文化诉求。文创企业要发展,必须懂得如何运用这些优势文化,并把他们转化成自己的创意资本。

中国文化方面,人人都是资本大户,但如何利用?如何转化?是当下人人都需要学习的。

传统文化IP变成创意资本的六个要点:

1

文明、文化是设计创作永恒的素材源泉,设计师必须培养这样一种习惯和能力,在文化和文明中,去发掘提炼独特的主题和文化元素作为自己原创的基石,从功能>>色彩>>物料>>风格>>文化的角度一步步深化认识。

以故宫文创为例,2018年故宫文创收入15个亿,从文物展览到周边开发,从文具和生活用品到口红,乃至火锅等等一万多种产品,这个背后,是创作团队强大的文化解构能力。故宫文创把故宫元素进行了,系统的梳理、分解、重构,再通过设计将其代入现代生活。

2

设计IP:抽象化与还原具象

文化的表现形式虽千种万种,但背后恒定不变的是起支撑作用的美学和哲学思想,抓住传统艺术的思想根源,是解构文化元素,并将其重组的核心。

3

当前,传统IP在工业设计、服装设计、建筑设计、影视剧创作、出版行业、动漫游戏多个行业里,都有众多的优秀案例和成果,传统文化IP和现代生活的结合,从这些成功案例中也可以找到实用的办法。

当前,传统IP在工业设计、服装设计、建筑设计、影视剧创作、出版行业、动漫游戏多个行业里,都有众多的优秀案例和成果,传统文化IP和现代生活的结合,从这些成功案例中也可以找到实用的办法。

4

合作共享:学会与IP所有方合作

获得优势IP,是创意产业成功的一半,中国大量的文化遗产地博物馆是这些IP的集中保存地,各个博物馆的研究部门,在几十年的研究过程中,已经完成了文物和文化的梳理、研究、整理工作,这些成果拿出来,就是文创行业巨大的宝库和法宝,优势IP资源的获取需要懂得跟IP所有方的合作共同开发,从而达到持续利用。

5

5

好的文创产品需要上下游的供应体系做支撑,志同道合、语言相通的合作方是确保好产品、好结果的必备要素,主动收集、寻找合适的资源体系是文创企业获胜必须坚持的要点。

6

运营模式:文创商业模式开发与优化

商业模式虽说都是总结出来的,适合自己企业的才是最好的,但现实中从来不缺优秀案例。同样的土壤中,好的模式总有相似的特征,中国文创行业发展了十余年,已然培育出不少传统文化IP开发运营的好经验,从中借鉴和寻找适合自身的办法,是成功的良好捷径。

文化IP是什么意思?文化IP如何实现高质量发展

2018-11-08 来源:光明日报

IP(intellectualproperty)原意为知识产权,伴随着新媒体的崛起,文化IP已经成为一种文化产品之间的连接融合,有着高辨识度、自带流量、强变现穿透能力、长变现周期的文化符号。

近日的中国文化IP及创新设计展上发布的《2018中国文化IP产业发展报告》,分析了当前文化IP的发展趋势、特征和问题。目前IP经济已成为文化产业各领域高速发展的重要动力,应如何看待IP热现象?如何打造高品质、有影响力的文化IP?

打造跨界融合的文娱全产业链

《2018中国文化IP产业发展报告》指出,从消费者角度看,文化IP代表着某一类标签、文化现象,可以引起兴趣,用户的追捧可能转化为消费行为;从运营商角度看,文化IP代表着某一个品牌、无形资产,可以通过商业化运营、产业化融合,转化为消费品,实现价值变现。文化IP通过优质的原创内容聚合初代粉丝,并通过衍生为影视剧、游戏等方式几何级扩大粉丝群体的方式,带来大量经济效益,形成与原始文化IP相互支撑、相互融合的生态链条。

聚焦当下文化消费市场,IP热已是绕不过的关键词,文化IP的打造成为文化产业各领域高速增长的重要引擎。在此基础上,小说、动漫、影视、游戏等文化娱乐形式彼此渗透交融,构建了泛娱乐文化产业生态圈。

几年前对热门网络文学进行电影、游戏改编的热潮,打造了不少广受欢迎的成功案例,从最初的《甄嬛传》《琅琊榜》等具有大量读者基础的热播剧,到《盗墓笔记》《鬼吹灯》等已经形成具有特定粉丝群体的文化标识,文化作品市场反响良好,相关的游戏作品的及时推出也受到欢迎。另一方面,也有许多热门游戏、热门动漫改编成真人影视剧、出版同名小说的成功案例。

近年来,一些互联网企业开始致力于打通文化各领域全产业链,腾讯公司前几年提出的泛娱乐概念,以互联网平台为基础,将一个故事、一个形象打造为有一定知名度的IP,构建打通游戏、文学、动漫、影视、戏剧等多种文创业务领域的互动娱乐新生态,形成融合跨界发展的粉丝经济,打造“同一明星IP、多种文化创意产品体验”的创新业态。

“从目前的发展趋势看,影视行业上市公司将陆续转型成文化产业公司,除了电影、电视剧、游戏外,企业还要结合衍生品、文创电商、综艺节目、主题乐园等,进行IP的二次、三次开发。”北京大学文化产业研究院副院长陈少峰指出。

如今,文化IP也不仅仅局限于文学、动漫、影视作品,诸如清明上河图、曾侯乙编钟等国宝重器,敦煌飞天壁画、秦兵马俑等景区文物古迹,马拉松、世界杯等顶级赛事均可成为文化IP。旅游业、特色小镇与IP结合的形式也备受关注,例如主题乐园亲子游、节庆活动融入知名IP带动旅游发展,一些旅行社推出“跟着电影去旅行”等IP主题的旅游产品。具有鲜明特色的IP或将成为一个城镇的文化符号,如普罗旺斯的薰衣草、戛纳的电影节、乌镇的戏剧节等,特色小镇的建设可基于当地文化资源特征打造文化品牌。

创作高品质的文化IP精品

随着文化市场的发展,伴随着粉丝经济带来的大量流量变现,IP热也引发了一些只重增长、忽略品质的不良现象。在高增长的喧闹背后,一些唯流量论、恶意炒作、粗制滥造等问题开始凸显。随着IP涉及的范围越来越广泛,消费至上主义带来的隐忧值得深思。

例如近年来出现大量的IP改编电影,因粉丝效应能够带来可观票房,引来一哄而上的跟风制作,不少粗制滥造的改编作品让粉丝极为失望,于是才造就了大量高票房低评价、“叫座不叫好”的影视作品。《九层妖塔》虽然票房丰收,却有不少粉丝认为和原著相去甚远,致使评分较低;《爱情公寓》火热之后,同名电影将爱情公寓和盗墓笔记两大当红IP结合在一起,却招来粉丝对其“挂羊头、卖狗肉”的批评和质疑。

业内人士指出,粗制滥造、流量圈钱的文化产品,将过度消费粉丝、透支消费者的信任,最终将不利于IP品牌的持续性建设和长久发展。要打造高品质的文化IP精品,就应注重文化产品的质量与价值,创造既能传递文化价值、又让人们喜闻乐见的形象和品牌。

“资本追逐IP的现象反映了业界的浮躁心态,一味地依赖IP,只想着尽快变现,而不将重心放在作品创作和制作上,最终将会伤害原创能力本身。”中国传媒大学戏剧影视学院副教授赵晖提出。

陈少峰认为,这些急功近利的乱象折射了一种非理性心态,应当认识到IP开发是一个长期的过程,不少文化IP都拥有再开发的价值,具有知名度的IP最重要的价值是持续开发能力,而不是一次性消费、一次性开发。

也有专家指出,我国文化IP工业体系有待完善,各环节之间兼容性较差,专业化水平不够高,高效运行的供应链体系难以有效建立,短期商业变现行为对文化IP竭泽而渔,后期衍生困难,造成产业链下游运营困难以及后续文化IP难以迭代更新。

目前来看,文化IP创新力不足也是现在的文化产品和服务“有数量、缺质量”的重要原因。《2018中国文化IP产业发展报告》指出,过度迎合粉丝、过度娱乐化的倾向,使得集思想性、艺术性、观赏性相统一的文化精品IP尚未爆发式涌现,以文物文化IP为例,52%的公司认为非物质文化遗产等IP的开发难点在于人们对文化衍生品的付费意愿较低。因此,文化IP的打造应从迎合消费需求向主动引导消费需求转变,逐步打造有文化内涵的文化品牌。

“传统文化+互联网”造就最有价值IP

我国丰富的传统历史文化是文化产业IP的最大资源库。实际上,不少传统历史文化都深受广大人民喜爱,近年来,出现了越来越多取材于古典文学和历史题材的游戏、动漫、影视作品,成为最具有文化认同感和最有价值的文化IP。

与此同时,互联网和新技术的发展对文化IP领域产生了深远影响。正在积极布局文化IP市场的各大互联网平台,都加强了与传统文化IP的碰撞,逐步打造文化IP建设的重要舞台。网络游戏、网络文学、网络动漫正赋予传统文化更强的生命力,形成既有大量受众又具有文化价值的产品。

近年来的《大话西游》《大圣归来》《西游降魔》等以《西游记》为题材的电影的上映,屡次刷新各类纪录,孙悟空已成为中国文化IP史上的丰碑。在游戏领域也有大量取材于历史故事和历史人物的内容,拥有大量受众的《王者荣耀》最早塑造的人物形象也以历史英雄、经典文学人物为主角。

在各地的博物馆、展览馆和文化景区,VR、AR、人工智能等新技术与传统文化结合的方式越来越广泛,如手机扫一扫就可以看到展品3D放大模型,上传照片可以寻找和自己最像的兵马俑,新技术为消费者带来了全新的感官体验。

近日,中国北京国际文化创意产业博览会发布的《面向高质量的发展:2017-2018年度IP评价报告》显示,互联网已经成为中国IP和国家文化符号建设的重要舞台,参与IP创建最多的腾讯、阿里巴巴等前五名企业全部来自互联网领域。而具有传统文化或中国历史背景的IP在TOP20中的优势比较明显,占比约一半左右,《西游记》《三国演义》等传统文学IP以及武侠经典IP尤为受欢迎。

专家指出,传统文化IP的衍生作品既会受到消费者的喜爱又可以传递正能量的文化价值观。我国古代花木兰的形象家喻户晓,现在已有很多改编的影视、动漫、游戏作品,向人们传达了勇敢、孝顺、正义的价值观;近期的纪录片《我在故宫修文物》中静谧的文化氛围深受观众喜爱,影片所传达出的匠心精神也影响了很多人。

非物质文化遗产、戏曲、雕塑、书画等相对小众的文化艺术形式,同样具有很大的挖掘价值。调研显示,64.92%的人相信这些领域会产生爆款文化产品,需要通过文化社群的粉丝群体的放大和口碑传递。以互联网为载体,将使更多消费者发现这些传统文化的魅力,放大文化IP的价值。

专家观点

中国人民大学文化创意产业研究所所长金元浦:

IP—泛娱乐成为文创产业新业态

随着数字技术的更新与应用,数字技术与文化融合的程度日益加深,以数字技术推动的文化新业态竞相涌现。我国在“互联网+”背景下,出现了一批文创新形态、新业态。其中,IP—泛娱乐是具有中国特色的文创新业态,它一方面大大激活了我国独有的规模巨大的网络小说市场,找到了我国知识产权转化的新途径,发掘并放大了内容—故事的潜在价值,通过整合产业链,生成了远超其单质的巨大聚合效应。这一文化新形态、新业态是在一系列现代企业的金融运营支撑下实现的,是在互联网金融与艺术金融的支持下实现的。

中国文化产业发展集团总经理陈彦:

新技术对文化IP产生重大影响

今天处于一个全社会都基于新技术在重构的阶段,随着人工智能发展以及虚拟人物的产生,新的VR等新的沉浸式技术,包括虚拟现实等对IP的形态,对IP的形象,对IP的长成都会产生革命性的影响。二是确权方面,百度推出了百度魔方,通过大数据对IP进行三方的跟踪和确权,同时把区块链技术应用于知识产权保护,应用于授权等方面,实现了可追溯、可追踪,这样的技术也会对产业发展发生革命性的影响。

中国新闻出版研究院副院长张立:

加大对版权的保护力度

随着数字内容的大爆发,IP衍生开发的盛行,版权关系日益复杂,特别是移动互联网技术改变了版权作品的复制传播形式,作品依托互联网得以降低成本和快速复制传播,网络盗版和互联网数字版权保护问题日趋严峻。互联网上“免费的午餐”对于原创者的冲击和伤害是巨大的。而版权保护不仅是中国的问题,更是全球面临的问题。要促进产业内版权的健康发展,让内容产业保持原创力及创新精神。

华睿文创投资事业部负责人陈昊:

IP融合发展促进消费再升级

随着中产阶级的扩大与消费的升级,IP深化的势头依然明确,IP各消费模式的融合发展是大势所趋。“IP+”,即IP跨行业立体化发展初现端倪,IP将进一步与其他行业进行融合,实质是消费再升级。比如:IP+体育,比如诸暨可以搞一个西施马拉松,IP+旅游,可以在线下集中搞一个手工匠人基地,既是新IP的设立,又是旅游的场所。这里面最佳模式是强强联合的,至少是强带弱,本质是由消费升级所带来的IP多维度深化拓展。此外,投资方式将更加多元化,未来文化创意产业的投资将更加根据不同内容多样化,投资将呈现股权投资和IP项目投资互相结合的态势。(光明日报记者 鲁元珍)

(李慧整理)《光明日报》( 2018年11月07日15版)