掷铁饼者——空间中凝固的永恒

2018-01-02 青野丰隆

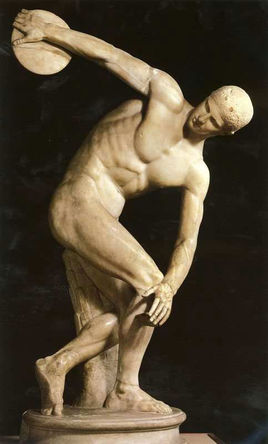

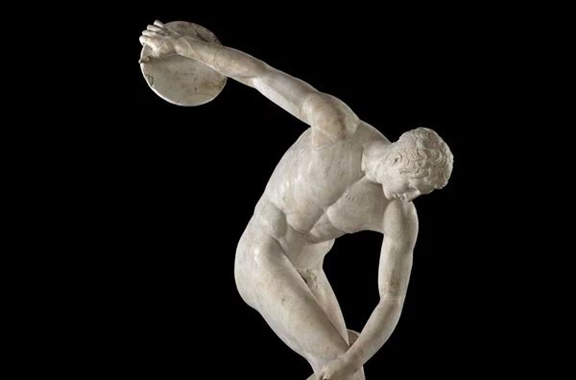

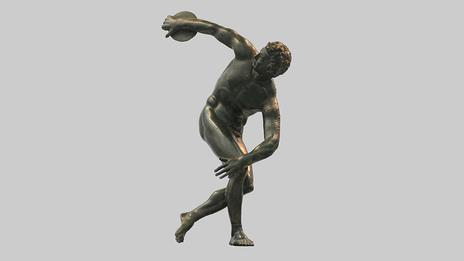

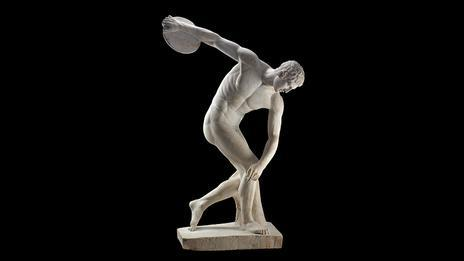

掷铁饼者(Discobolus),大理石雕复制品,高约152厘米,罗马国立博物馆、梵蒂冈博物馆、特尔梅博物馆均有收藏,原作为青铜,希腊雕刻家米隆(Myron)作于约公元前450年。

这个作品是古希腊雕塑艺术的里程碑,显示出希腊雕刻艺术已经完全成熟。这尊被誉为“体育运动之神”的雕像,一望而知是表现投掷铁饼的一个典型瞬间动作:人体动势弯腰屈臂成S型。这使单个的人体富于运动变化,但这种变化常常造成不稳定感,所以作者将人物的重心移至右足,让左足尖点地以支撑辅助,以头为中心两臂伸展成上下对称,从而使不稳定的躯体获得稳定感。身体的正侧转动,下肢的前后分列,既符合掷铁饼的运动规律,又造成单纯中见多样变化的形式美感。

运动员之所以呈现出裸体的形态,是由古希腊人的社会风俗所决定的。因为,古希腊人在从事体育运动和宗教性的文艺演出活动时,男子往往赤身裸体。他们认为健康的人体乃是人的骄傲,是神性的体现。这种社会风俗反过来也促进了希腊人体雕像的发展,并且形成了西方美术史中崇尚人体美的艺术传统。

《掷铁饼者》取材于希腊的现实生活中的体育竞技活动,刻画的是一名强健的男子在掷铁饼过程中最具有表现力的瞬间。雕塑选择的铁饼摆回到最高点、即将抛出的一刹那,有着强烈的“引而不发”的吸引力。虽然是一件静止的雕塑,但艺术家把握住了从一种状态转换到另一种状态的关键环节,达到了使观众心理上获得“运动感”的效果,成为后世艺术创作的典范。

作者米隆在这一作品中创造了一个出色的充满活力的运动员形象。尤见作者匠心的是,他出色地概括了掷铁饼这一运动的整个连续的过程,表现了一种动态的美。掷铁饼者张开的双臂像拉满的弓,使人产生一种发射的联想。铁饼和人头的两个圆形,左右呼应;紧贴地面的右腿如同一个轴心,使曲折的身体保持稳定。整个雕塑给人的印象是:健美、壮重、和谐,洋溢着青春的活力。

掷铁饼的强烈动感与雕像的稳定感结合得非常好。雕像的重心落在右腿上,因此右腿成了使整个雕像身体自由屈伸和旋转的轴心,同时又保持了雕像的稳定性。掷铁饼者张开的双臂象一张拉满弦的弓,带动了身体的弯曲,呈现出不稳定状态,但高举的铁饼又把人体全部的运动统一了起来,使人们又体会到了暂时的平衡。

整尊雕像充满了连贯的运动感和节奏感,突破了艺术上时间和空间的局限性,传递了运动的意念,把人体的和谐、健美和青春的力量表达得淋漓尽致。这尊男运动员塑像标志着古希腊人体雕塑达到了无与伦比的美。米隆的这尊雕像解决了雕塑的一个支点的重心问题,为后来的雕塑家创造各种运动姿态动作树立了榜样。

掷铁饼者雕像,被公认为体育运动和健美体魄的象征,这是雕刻家从实际生活中观察得来的真实形象,有可能是表彰一位运动健将或竞技得奖者。雕刻家集中注意表现出在精神上与肉体上都是坚强有力的,美的人物。雕刻家以敏锐的观察抓住了掷铁饼者最用力的一瞬间动作,这是一个典型的瞬间。尽管在形体上是紧张的,可是整个雕像却给人以沉着平稳的感觉。大家可以来看一下这位运动员的动态,这位年轻的运动员有弹性似的弯着腰,同时用脚安稳地站在地上,把拿着铁饼的手伸向后方。而只要一瞬间,他那像弹簧似的形体就会立即伸直,而铁饼将从他手中飞向远方。

这座雕像的构图,把复杂矛盾的动作归结成为数不多的鲜明生动的富有说服力的姿态,这些姿态给予人以一种集中、全神贯注的感觉,尤见作者匠心的是,他出色地概括了掷铁饼这一运动的整个连续过程,表现了一种和谐理想的动态美。掷铁饼者张开的双臂像拉满的弓,使人产生一种发射的联想。张开的双肩和扁担似的手臂很对称,这里可以看出古典时期的雕刻喜欢用正面律。同时掷铁饼者两只手臂的线条和他拖在后边的左大腿的线条联合形成了一个半圆形,其轮廓如同一只拉开的弓,腿和手臂联成一个图案,身体各部分的结构也体现一种肯定和稳固性。紧贴地面的右腿如同一个轴心,使曲折的身体保持稳定。他的大腿和躯干在上边形成了两个彼此相等的对角线。铁饼和人头的两个圆形,左右呼应,雕刻家在一个固定的姿态的空间上表现着时间性,整个艺术形象健美而动人。

然而,进入20世纪,古希腊艺术被蒙上了一层阴影。只要看看莱妮·里芬斯塔尔的影片《奥林匹亚》(1938年),你就能明白我的意思。这个由上下两部分构成的影片记录了纳粹德国1936年举办的柏林奥运会。

在戏剧性的配乐伴奏下,镜头缓缓掠过雅典卫城的遗迹,在著名古代雕塑流连,以高超的艺术水准展现美的理想。最后,在薄雾笼罩之下,一座雕塑人像呈现在观众眼前:一名赤身裸体的运动员弯腰蓄力,准备投掷铁饼--古代艺术鉴赏家们对这件作品不会感到陌生,它便是希腊最著名的雕塑之一“掷铁饼者”。

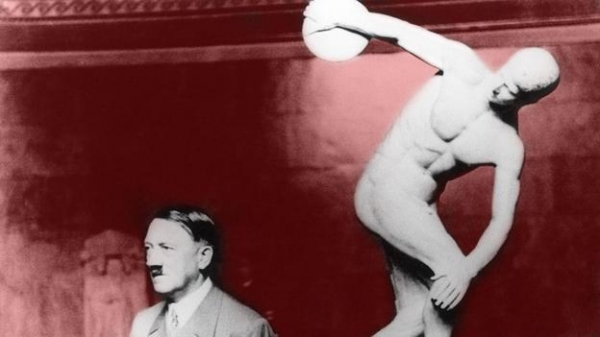

这座雕像的表面油光锃亮,似乎已蓄势待发。突然,雕塑消失,取而代之的是一名摆出同样姿势的运动员。慢慢地,他开始来回旋转,然后用全身力气掷出铁饼。这部影片以严酷而富有诗意的手法有效地传达出一个令人不寒而栗的信息:古典希腊的辉煌已在纳粹德国重生。里芬斯塔尔其实是非常精明的,她专门拍摄掷铁饼者,因为这件作品可以说是希特勒最痴迷的艺术品,没有之一。希特勒对这座雕塑究竟有多痴迷?痴迷到1938年他把它买了下来。

里芬斯塔尔在电影里拍摄的雕像实际是罗马时期的大理石复制品,青铜原作的作者为公元前5世纪希腊雕塑大师米隆。米隆的作品带有惊人的现实主义色彩,雅典卫城的青铜牛也出自他的手。在掷铁饼者这件作品中,米隆创新性地捕捉住了运动员动作瞬间,用扭曲的、蕴藏着强大力量的体态,喻示着被压抑的能量即将爆发。

虽然米隆的原作早已佚失,但现存有若干件大理石复制品,其中包括大英博物馆里收藏的“瑭利的掷铁饼者”。1791年,人们从哈德良的蒂沃利别庄里发现了这件复制品,但这件作品的头部与其他复制品均不相同。如今,这件雕塑已成为大英博物馆主题展览“定义美:古希腊艺术中的人体”的核心展品。不过,当年令希特勒为之迷醉的,是另一件叫做“兰切洛蒂的掷铁饼者”的复制品,它原本属于意大利的兰切洛蒂家族。如今,这件作品陈列在罗马的国家博物馆里。

现代历史上有许多政治领袖将希腊艺术品看作地位的象征,比如希特勒之前的拿破仑就非常迷恋美第奇的维纳斯。但作为一名对视觉艺术有着强烈见解的领导人,希特勒对掷铁饼者的迷恋显然有着深刻的意义。一方面,希特勒想让自己的时代能够与掷铁饼者的时代比肩:长期以来,人们认为公元前5世纪是古希腊历史上的黄金时代,雅典在伯里克利的经营下修建了帕特农神庙。此外,希特勒还希望进一步倡导雕塑体现的价值观--和谐、活力与美的理想,来反对被他痛斥为“堕落”的现代主义艺术。

换句话说,掷铁饼者成为了纳粹宣传的“海报金童”。用大英博物馆古馆长、希腊藏品管理员伊恩·詹金斯的话来说,它被指定成为“雅利安神话人种的丰碑”。虽然它客居德国的时间还不到十年(该座雕像于1948年被运回意大利,五年后,被收藏在意大利国家博物馆),但在很长一段时间内,人们总会把它与希特勒联系在一起,这种污点不是马上就能消除的。