中国历史上的智库们

2018-1-23 青野华本

当前,中国特色新型智库建设迎来了最好的时代。中国“智库热”是中国政治民主化、决策透明化的产物,也是国家实力需要更多智力支持的必然结果。中国古代没有“智库”或“思想库”

作为一个拥有数千年文明的大国,中国决策者有重视智者和谋士的政治文化传统,具有“智库”或者“思想库”特点的组织团体、制度安排也不断涌现。此前,有学者对中国智库的历史渊源进行了初步阐述,本文更为系统地对中国历史上传统智囊进行考察,剖析传统智库制度演变,最后得出了对当前中国特色新型智库建设的几点启示。

智囊,亦称为“谋士”“智士”“策士”“计臣”“门客”“幕僚”“幕友”“师爷”“权变之士”等,特指富有谋略、专门出谋划策的人。智囊一词在古籍中早有记载,例如,战国时秦国的樗里子、西汉时的晁错、三国时期曹魏的桓范均被当世或后人称为“智囊”。《史记·樗里子甘茂列传》记载:“樗里子滑稽多智,秦人号曰‘智囊’。”《史记·袁盎晁错列传》有言:“以其辩得幸太子,太子家号曰‘智囊’。”南朝裴松之在注《三国志》时引用的干宝《晋书》也有“桓范出赴爽,宣王谓蒋济曰:‘智囊往矣!"的记载。唐朝的颜师古注释道:“言其一身所有皆是智算,若囊囊之盛物也。”这些著述都说明了智囊的内在含义和特点,即“以智辅政、以智启民”。

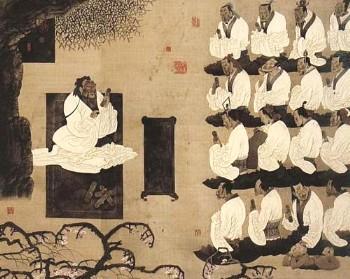

在中国历朝历代,贤明的帝王身边总是站着名扬后世的智囊谋士,尤其是在社会发生剧烈动荡和变革之时,统治者们更加重视发挥智囊的作用。这些辅佐君王、匡时济世之贤才,活跃在社会变革、军事斗争乃至政权更迭之中,为维护帝国统治、推动社会发展,发挥了至关重要的作用。孔子的八世孙孔鲋曾如此评价:“天下诸侯方欲力争,竞招英雄,以自辅翼。得士则昌,失士则亡”(《孔丛子·居卫》)。从某种程度上看,中国优秀智囊的此起彼伏、代际相传,是中华民族能够长期抵御外敌人侵,并使文化在本土生生不息的重要原因。司马迁曾在《史记》中数次高度评价智囊:“齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也”(《史记·管晏列传》);“秦用由余谋伐戎王,益国十二,开地千里,遂霸西戎”(《史记·秦本纪》);“当是时,吴以伍子胥、孙武之谋,西破强楚,北威齐晋,南服越人”(《史记·伍子胥列传》)。随着人类社会的向前发展和中央集权制度的不断加强,“作为决策者‘外脑’的智囊集团以不可阻遏的势头,日益发展和兴盛起来”,而且发挥着越来越重要的作用。

当然,君主选择辅助自己治理国家的智囊也是有标准的。《曾子》有云:“用师者王,用友者霸,用徒者亡。”师者,“学无前后,达者为师”,意指比自己能力强的人;友者,物以类聚,能力相当;徒者,从师学艺,能力弱于师。统治者们往往选用在某些方面比自己能力强的智囊。例如,汉高祖刘邦曾问群臣:“吾何以得天下?”群臣回答皆不得要领。刘邦遂说:“夫运筹策帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也”(《史记·高祖本纪》)。

另外,在中国历史上还有一类特殊的“智囊”,他们几乎很少依附于或从属于任何组织机构,而是以个人形式,或坚持“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”(《孟子·公孙丑下》)的宗旨,最具代表性的是孟子、墨子等人,他们以宣传自身的政治社会理想或主张为目的,想让决策者依据自己的理念进行决策;或秉承“安有说人主不能出其金玉锦绣、取卿相之尊者乎”(刘向《战国策·秦策一》)的信念,“一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师”(刘勰《文心雕龙》),参与或者影响决策者的重大决策。最知名的莫过于各个时代的纵横家,比如,战国的苏秦、张仪、公孙衍、鲁仲连,秦汉之交的蒯通,清末民初的王阊运、杨度。据《孟子·滕文公》的记载,孟子的弟子景春就曾感叹:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

除了古代君王决策者广泛招募智囊人物组建智囊集团外,许多担负重大任务的政府要员也试图组建幕僚团。清人黄潜有言:“古人凡当一方面者,无不妙选幕僚,其作用有二,一则如今所谓专家治事;一则罗致有声名气节能力之才人,资其见识以救匡疏失,丰其俸养,勿使去而为患。即论历代开府用人,其意义何莫非如是。”(《花随人圣庵摭忆》)在治世兴邦之际,智囊辅佐主官提供参谋咨询,弥补了主官治理经验和个人才干的不足;在乱世危难之时,智囊发挥出谋划策、匡时济世的作用,成为危难之后治理国家的官员重要来源。典型例子如战国“四公子”的门客和晚清名臣曾国藩的幕府。

中国古代智囊凭借自身才干,在群雄争霸、政权更迭、稳定时局、变法改革之时,为少数统治者以及各级决策者出谋划策,以实现治国安邦、强兵富民的目的。然而,传统智囊有其时代局限性,要依附于帝王或延请自己的朝廷要员。古人尤其是读书人、士大夫都有着“习得文武艺,货与帝王家”“了却君王天下事,赢得生前身后名”的观念,这也导致古代智囊具有极强的依附性,具有较少的独立性。同时,汇聚在统治者周围的智囊,往往不能形成一个有组织的智囊团,只是根据个人生活经验和推理提供建议,而且影响决策的能力也受到专制制度、决策者素质、个人素质以及与决策者关系的制约。此外,古代”智囊”所参与决策分析的范围较为局限,通常集中于社会科学领域,尤其是政治军事领域。

伟大的人物创造非凡的业绩,但在聚光灯照不到的地方,总是汇聚着最杰出的头脑和帮手。杰出的演员在银幕上的风采背后,一定有着高超的导演谋划全局。在古代,这些幕后的高手,是谋士、幕僚、门客等等,不一而足。

所谓智者经邦,古代的幕僚,在乱世中往往成为各方诸侯争夺天下的倚重,而在承平时代,又是皇帝和各级官僚治理政务的主要帮手。

他们或单枪匹马,或相互依靠,形成历史上帝王将相的智囊团,类似于现在的智库。以谋略和思想为道具,演绎着一出出精彩的历史大剧。

战国四大外交型“智库”

三代以后,中原渐有了养士之风,“天下诸侯方欲力争,竞招英雄,以自辅翼。得士则昌,失士则亡”。诸侯贵族纷纷招收各类有独门技能的门客,他们横跨黑白两道,个个身怀绝技,甚至那些不登大雅之堂,只会雕虫小技之辈,也会被收入账下。

到了战国时期达到高峰。代表就是战国“四君子”——赵国的平原君,魏国的信陵君,楚国的春申君和齐国的孟尝君,各自手下都有食客三千,人才济济。

赵国长平大败于秦军,国家危如累卵之时,平原君急忙出使楚国求援,希望从自己的智库中找20个精干人士组成特别出使团,找来找去只有十九人还算合格。正在此时,原本默默无闻的毛遂主动举手要求加入,平原君勉强答应,总算够了人数。

毛遂的高光时刻恰恰就在此次出访中,在与楚国春申君的谈判上,双方僵持不下。这个时候,毛遂挺身而出,慷慨演说,向楚国人陈述利弊,扭转了赵国在谈判中的不利地位。

平原君赞颂道:“毛先生一至楚。而使赵重于九鼎大吕,毛先生以三寸之舌,强于百万之师。”

当然,像齐国孟尝君依靠鸡鸣狗盗之辈逃脱秦国,信陵君依靠侯嬴,上演窃符救赵的好戏,都是各自长期豢养的人才在外交上的应用之举。

这时候的“智库”最大的特点是人才国际化,由于各国争霸,人才流动也是非常开放。哪有贤君明主,人才就会往哪跑。一旦干得不爽,也可以说走就走,另谋高就。

大家双向选择,自由跳槽,选材不拘一格,不高谈阔论,看实际效果,这是属于知识分子的黄金时代。

王朝四大创业型“智库”

历代开国之君身边都不乏能人奇才,为各自主公出谋划策,逐鹿中原,最典型的是四大创业型智库:刘邦智库,曹操智库,李世民智库和朱元璋智库。

刘邦乃平民无赖出身,自身无甚大志,但时运加身,顺势捕捉到时代风口。依靠“初汉三杰”为首的强大的智囊团队,打败项羽,登顶帝位,成就四百年大业。

刘邦在论功封赏时候,倒也有自知之明:运筹帷幄,决胜千里,不如张良;治国安民,理财筹粮,不如萧何;行军打仗,克敌制胜,不如韩信。

除了萧何是刘邦的老乡,一开始就跟着刘邦干。剩下两位,都是在创业途中争取到的能人,还有更多如韩信、张良一样的智库人才,全都集聚沛公旗下,正显示出无赖刘邦的用人智慧和容人雅量。

四百年后,又一个创业家曹操也打造了属于自己的智库。起初,曹操依靠同族和同乡力量起家。之后伴随曹操的实力壮大,他的身边也汇集了当时的一代人杰,比如核心谋士就有荀攸、贾诩、郭嘉、程昱、刘晔、司马懿等,成为那个时候最为庞大优秀的智囊团。

曹操用人,才胜于德,更胜于血统门第这些先天因素,这种实用主义导向的用人观,明显高过当时看重门第出身的普遍观念,对出身不高又有一技之长的普通书生,别具吸引力。

曹操以一个低级小官僚出身,能够在东汉末年群雄并起的时代,以弱胜强,一一战胜,统一北方,他的“唯才是举”的用人观念起到了关键作用。依靠这个智库,曹操事实上终结了刘邦开创的汉家天下。

又过四百年乱世,出了一个新的乱世英雄李世民。李世民本身即是关陇集团出身的贵族,在长年征战中,也依靠关陇集团的人才力量,最终夺得天下,巩固了隋朝开始的二次统一局面,彻底终结了曹操后长达四百多年的纷争割据。

与此同时,在他身边,形成了文武兼备的凌烟阁二十四功臣。在这个著名的建国智库中,人才真是灿若繁星。如文人中房谋杜断已经成为美谈,而武将李靖、尉迟敬德更是后世最受欢迎门神组合。

更难能可贵的是,作为核心领导的李世民,不仅在创业期间任人唯贤,在太平时期更是能够从谏如流,充分发挥出人才集群的思想价值。“为政之要,惟在得人,用非其人,必难致治。”太宗皇帝对智库的认识很到位,使用起来更是从容。

七百年后,幼年放牛,成年出家,职业履历很丰富的创业家朱元璋登场亮相。他的发迹史可以说是刘邦的一个复制版。特别是在开创大明江山的过程中,朱元璋也和刘邦一样,认识到自身能力水平的不足,积极吸引那些能人武将的加入,逐渐构建自己的智库人才。

这其中,领军人物便是“明初三杰”徐达、李善长和刘伯温的铁三角组合,其具备的能力和发挥的作用,堪比“汉初三杰”韩信、萧何和张良。朱元璋自己也将刘邦和他的团队视作楷模,加以学习模仿,最终比肩偶像。

只不过刘邦发迹前好歹温饱不愁,还做过乡干部,也算有身份的人。而朱元璋出身实在贫贱,自小父母双亡,野蛮生长,备受歧视,残酷的成长经历,使得自身少了刘邦那种豁达不羁的性格,更为多疑和残暴。这也导致他的智库生命周期很短暂,只在创业过程烟花绚烂一番,而在后期的治国中被老朱亲手消灭。

晚清四大管理型“智库”

明清已降,官僚体制愈发严密,官员全部是八股取士,自身治理能力欠缺,而国家公务员编制过少,那些有才能而非进士出身的人,只好依附于官员身边,成为非正式编制的幕僚,用来辅佐施政。清代幕府规模更大,内部规制也越来越正规化,幕僚制与正官制分离,实现了幕僚的专业化和职业化。

太平天国之乱,八旗兵完全不堪使用,眼看江山不保,只好痛下决心,改变祖制,允许汉人私立武装平叛,于是就有了我们知道的曾国藩湘军和李鸿章的淮军集团。当平乱过后,无论在中央还是地方,汉人官僚地位都有了前所未有的提高,甚至成为一方诸侯,经略军务民政。

当时的思想市场,颇有一些春秋战国的遗风,三千年未有之变局下,旧有的思想理论越来越松动,舶来的名词术语应接不暇,各类幕僚纷纷登场,兜售自己的主张和主义。