【智库观点】创意时代“非遗”保护新模式的探索

2020-5-17 青野华本

众所周知,非物质文化遗产,简称“非遗”,其保护工作是从近现代才开始的,这标志着人们开始意识到“非遗”的重要性。从一开始的抢救、保护到后来的利用和生产,从遗产保护到科学的论证这些可转化资源,都给现今文化创意产业时代的“非遗”产业化开发提供了有力的支持。

从国内外的实践经验和成果来看,“非遗”进入现代社会和大众生活的一个重要途径,就是发展文化创意产业,在创意产业与“非遗”资源这两个相结合的基础上,对“非遗”进行创意性保护,把“非遗”融入社会,成为一种活态的传承方式。

“非遗”,一般情况下是指人类口述和非物质遗产,是相对于可传承的物质遗产而言的概念。同时,“非遗”是指各民族世代传承的并与人们生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。具体而言,“非遗”一般都是以口口相传和传统的表现为主要形式,包括表演艺术,社会实践、仪式、节庆活动,有关自然界和宇宙的知识和实践,传统手工艺等等。

构成我国传统文化的重要一环,就是“非遗”,保护好“非遗”对我们的文化传承有着重要的作用。而文化创意产业是以文化元素为创意与创新基础,再经过现代技术的加工形成的创意与文化相结合的产品,从而形成了一定规模且潜力巨大的新产业。

联合国教科文组织早在2003年出台《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《公约》),我国在2004年亦加入了这个《公约》。该《公约》内容是文化遗产的保护对象不再只是历史文物与历史遗迹了,还增加了对非物质文化遗产的保护。我国在2005年更出台了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,这使我国对“非遗”保护工作的目标以及基准原则得到了明确,有中国特色的“非遗”保护制度逐渐形成。2006年,我国设立了“文化遗产日”。这些措施使我国“非遗”的保护实践工作,得以迅速地开展起来。

我国对“非遗”保护的方针是“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”,其对“非遗”的保护主要有三种保护模式,分别是:抢救性保护、整体性保护、生产性保护。

一、抢救性保护

尽管目前大家对“非遗”的意识有所提高,对“非遗”保护的力度有所加强,成绩亦比较喜人,但我国“地大物博”,目前最主要的对“非遗”的保护模式,依然是以抢救性保护为主。国家的财政投入会偏向那些濒临灭绝的项目,为了使“非遗”的原生态性得到保护,我国推行了文物保护的方式。随着经济全球化日渐发展,工业化、城市化的步伐也越来越快,这使得我国部分“非遗”面临消失的危险。在这个大背景下,我国实行了对“非遗”的抢救性保护措施。

前些年开始,我国对“非遗”的普查力度逐渐加大,建立了国家、省、市、县四级“非遗”名录体系,制订了关于“非遗”项目传承人的认定制度,同时“非遗”博物馆的创建也开始兴起来。佛山当年对“佛山木板年画”等的保护就属于这一类。

二、整体性保护

说到最专业、最科学的对“非遗”的保护模式,那就不能不提整体性保护这一模式了。随着人们对“非遗”保护的意识越来越强,人们慢慢认识到“非遗”不是存在于“空中”的,而是依存在其本身发源起来的土地上,“非遗”一旦离开它自己的发源地和发展环境,那么想再对“非遗”进行保护就难上加难了。在这样的背景下,整体性保护应运而生。

所以,在对“非遗”进行保护的时候遵循它自身的发展规律,把“非遗”项目所在地的文化生态保护区作为载体一同视之,而不是象之前那样只对“非遗”进行单独保护,需要对“非遗”赖以生存的环境进行保护。经过这些年的实践证明,这种保护模式是非常科学并且有效的,其成功的案例如崖门镇京梅村,国家级“非遗”蔡李佛。

三、生产性保护

我国对“非遗”保护的积极探索是生产性保护这一模式。在对生产性保护模式进行实践的过程中,整个工作的核心是保护“非遗”的真实性与传承性,在保证可以传承“非遗”的这个大前提下,借用流通和销售等渠道,把“非遗”包装成文化产品的形式进行保护。

在传统技艺等领域实施的大多都是生产性保护这一模式。如三水白坭镇对“非遗”疍家美食腊鸭扎、禾杆冚珍珠等的保护就是生产性保护。与此同时,国家文化部还公布了数十个国家级的“非遗”生产性保护示范基地,这对于展示我国对“非遗”的生产性保护的成果是非常有帮助的。

除了上述的三种保护形式,其实在现如今,更因“非遗”与“文创”的结合,派生出了第四种保护形式。这种形式就是创意性保护。

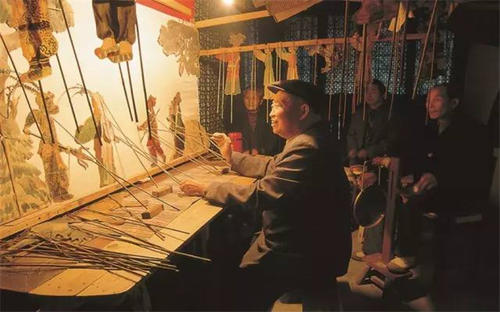

我国“非遗”的类别非常多,可以大致分为以下十个类别:民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育游戏与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗等。对“非遗”的开发与利用,主要分为两个方面:一是各个地方基于对民俗与节日的开发,大力发展旅游业;二是对传统技艺的保护。

在此情况下,文化遗产如何转换为文化资源,是一个非常关键的节点。因此,是否与当今的社会生活相联系,是区别文化遗产与文化资源的最好办法。特别是如今发展起来的文化创意产业,“非遗”在文化创意产业上的发展活力十足,可以说文化创意产业的崛起给“非遗”带来了第二春,让它获得了一个非常好的发展机遇。

“非遗”到底采用什么样的保护模式比较好?这里有一个不得不提的概念——人文资源。人文资源就是指人类在经过文化创造之后留下来的、可以供人类继续发展的文化基础。人类从古代传下来的文化遗产,如果只是静态不动的或者是存在于博物馆中的,与人类没有联系、没有互动,就只能成为遗产,只有当这些遗产与现实生活挂钩,并且可以联系社会实际,这才能称之为资源。因此可以这么说,人文资源与文化遗产在一定程度上是可以画等号的,当它故步自封,不与外界联系时,就变成了过去社会的遗留物,就是所谓的文化遗产;当社会生活与之联系起来时,在具备了可以被文化产业开发利用的价值时,就转变成了资源,我们称之为“文化资源”。

从遗传转变为文化资源,这使得“非遗”的产业开发得到了较为科学的理论根据。人们渐渐意识到“非遗资源”不只是有历史价值、审美价值等,还具备潜在的巨大经济价值。民间社会中早已开始了对“非遗”的开发与利用,在一定程度上为他们赚取了钱财。并且,“非遗”具备一般资源所没有的优势,那就是“非遗”的不可复制性、唯一性以及稀缺性,它最大限度地体现了文化之间的差异性,所以“非遗”经济价值的潜力是十分巨大的。因此,我认为各地在发展特色文化产业时,应在这方面给予足够的重视。

文化创意产业,即源于个体创意、技能及才能,通过知识产权的生成与利用,有能力创造就业机会的产业,涉及的面非常广,有广告、工艺、设计、休闲软件、游戏、乡间经济、夜间经济、网间经济等等。

这些文化创意产业与传统的文化产业相比,其核心要素是人的创造力,即人们对创新的认识,对创造力的理解以及创新一个新事物的能力。最重要的一点就是创意,不能抄袭,必须是原创的、有价值的。

实践证明,“非遗”和文化创意产业结合起来对彼此的发展是非常有利的,二者相辅相成,为彼此创造出更美好的明天。

首先是“非遗”。“非遗”走进社会和大众生活的有效途径,主要在于通过文化创意产业。保护“非遗”的难点主要在于“非遗”很难走进人们的生活,对于人们来说其可有可无,导致活态传承不能很好地进行。然而“非遗”的文化魅力,其实是可以展现在人们面前的。文化创意产业的出现让“非遗”走向大众生活,不再无路可走,打开了通向现代世界、新世界的一扇大门。

其次是文化创意产业。“非遗”使得文化创意产业的创意资源与素材得到了丰富。比例佛山的“功夫鱼宴”、白坭镇的“疍家非遗美食”、崖门镇京梅村的“蔡李佛”等等,这是文化创意产业与传统文化资源相碰撞产生的结果,也是两者相结合、开发利用彼此资源的成功典型案例。作为非物质文化遗产资源最丰富的国家之一,文化创意产业可以获得丰富的资源,这是值得我们骄傲与自豪的。

在文化创意产业与“非遗”相结合的这一基础上,我们可以通过创意把“非遗”融入如今的社会生活。创意性保护的宗旨是以创意为手段,激活“非遗”的生命力,这是整个“非遗”保护发展历程中产生的新产物。

“非遗”创意性保护大体上可以分为三个类型:一是改良型,即适应大众的审美习惯及趋势;二是创造型,令“非遗”与科学技术相结合,在原创创意的这个大前提下,创造全新的文化产品;三是融入型,即经过设计等途径,把“非遗”的关键特点与现今社会中的产品结合起来,如服装设计等。

说了这么多,但有一点必须要注意的。产业追求的是利润,是如何使效益最大化,如果“非遗”过度的商业化,这对于“非遗”的保护而言是非常不利的。因此,必须有个“度”的把握。

“非遗”既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。保护“非遗”不仅是国家和民族的需要,也是人类社会可持续发展的必然要求。在乡村振兴、城市更新大潮下,“非遗”保护应有一个新的姿势。(作者:陈荣彪(华南城市研究会(智库)副会长,乡村振兴实践者和思考者)