中国古代四大智库

2018-1-21 青野华本

历史是由人民创造的,却是由英雄演出的,而任何一个成功演员的背后,都有一个伟大的导演。历史大剧的这些导演们,有很多种称呼:幕僚、幕宾、幕友、门客、谋士、策士、军师、师爷等,最接近这些历史名词的现代汉语词汇,便是“智库”。

清代大学者袁枚曾谈过:“古名士半从幕府出”。从历史唯物主义的角度看,这个特殊群体应当是历史最活跃的推动者,因为他们的社会属性、精神特质乃至社会地位,均介于人民和英雄之间,却兼有二者的特性。

养士之风:“上古逐于道德,中古逐于智力,现今逐于气力”。说这话的是韩非子,他是战国时期人,一般认为,他所指的中古,是春秋时期。

“百家争鸣”的春秋时期,是中国思想界的第一个黄金时代。在群雄争霸的激烈斗争中,王公诸侯们认识到“士”是决胜的重要因素,“天下诸侯方欲力争,竞招英雄,以自辅翼。得士则昌,失士则亡”。因此,他们广收有学问、有技能的人,或精通法家、或通谋略、或精制造、权术、方术、辩术,甚至是会学鸡鸣、像狗盗之类人也为其所用。这种养士之风,在战国时期发展到了顶峰,代表人物是当时的“四君子”——赵国的平原君,魏国的信陵君,楚国的春申君和齐国的孟尝君。

有核心竞争力的门客往往为多家挣抢。这种情况下,贵族们打破了“贵贱尊卑”的社会秩序,“仁而下士”,而不能“以其富贵骄士”。因此,当时的门客中不仅有诸多破落的贵族子弟,比如韩非子,许多底层游民也因此脱颖而出,得到历史的破格提拔,其中就有“脱颖而出”这个成语的始作俑者——毛遂。

在赵国兵败长平,秦国大军兵临邯郸,国家危如累卵之时,毛遂的主人平原君准备出使楚国求援,想从3000食客找20个人随行,找来找去也只有19个人勉强能用,默默无闻的毛遂于是自我推荐,在平原君和楚国春申君的谈判陷于僵局时,挺身而出,一番慷慨激昂、有理、有利、有节的发言,扭转了局面。在招呼大家签字时,毛遂讥十九人曰:“公等碌碌,因人以成事也”。有高才便能够高调,那个时代真的很可爱。

据《史记·孟尝君传》的记载,那时的门客往往分为三等:有一技之长但不突出的,得几人共室,穿葛制衣服,食无肉无鱼;技能较好的有肉有鱼,有单独的房子;上等者不但独居食有鱼,而且上哪儿都有专车接送——至少享受现在的厅局级待遇。

信陵君为了结交看门的隐士侯赢,在闹市中和颜悦色地牵着缰绳站在一旁,等待侯赢和别人谈话完毕,才恭恭敬敬请他上车。燕国的太子丹是通过“节侠”田光的介绍才见到平民荆轲,太子丹“再拜而跪,膝行流涕”。贵族们这样恭谦风气,使许多埋名隐姓于民间的有识之士被重新发现。在门客社会中,人与人是平等的,任何人只要进人这个圈,至少在人格上都是独立的。

但到秦国“四海归一”后,中央集权制建立起来,门客们只能侍奉一个主子了。门客们没有了选择的自由,便失落了较为独立的人格和自由精神。孟子说:“焉有君子而可以货取乎”,而后世的游士门客服膺的人生信条却是“学成文武艺,货与帝王家”。如果不能“货与帝王家”就成为清客,依附豪门,以闲情逸趣取悦财势,打秋风,充串客,谓之“帮闲”。

中国士人的历史也随之由“四君子”时代进入“四大智库时代”。依次分别是刘邦智库,曹操智库,李世民智库和朱元璋智库。

一、中国古代的“智库”形态及其特征

智库指由多学科专家组成的、为决策者和社会在处理社会各领域的问题而出谋划策,提出解决和发展理论、策略、方法及思想的研究机构。有人认为,智库是“影响政府决策和推动社会发展的一支重要力量,”是“继立法、行政和司法之后”的“第四部门”。①智库这个称谓和当代其他许多理论、概念一般,带有浓厚的当代西方文化特征。其实,类似于智库的机构在中国早已产生,源远流长,只不过在不同的历史阶段显现出不同的形态。

中华民族原是一个非常讲究谋略、追求智慧的民族。不算得天独厚的地理、气候环境和不断增长的人口压力,逼迫着这个民族永远抱着沉重的忧患意识去寻觅存活与发展的道路,光是先秦诸子中,强调谋划之重要性的就有道家、法家、纵横家等等,而孙子尤以其鲜明的谋略性深刻地影响了之后两千年的中国文化。

在形态上,古代中国最近似于当代智库的可以追溯到三种制度。一是春秋战国时期的门客;二是战国至五代的幕府; 三是明清时期特别是晚清时期的幕府。兹简单分述如下:

门客,“特指有一技之长,自愿投奔,寄食养者门下,被主人豢养,并忠诚为之服务,鞠躬尽瘁,死而后已(或主人死后,树倒猢狲散)者。”据研究,门客始于春秋时的刺客,到战国时蔚为大观。时当社会剧烈动荡,新兴的权力阶层无法凭借旧的机构框架为己服务,于是新创制度,广揽人才,以备不时之需。门客中包括各种人才。当时魏有信陵君,楚有春申君,赵有平原君,齐有孟尝君,皆大肆招揽门客。据记载,信陵君、春申君、孟尝君、吕不韦的食客皆达三千人。毛遂自荐、鸡鸣狗盗与门客有关的事迹成为后世的成语。

“幕府”一词最早见于司马迁《史记》中的《廉颇蔺相如列传》:“李牧者,赵之北边良将也。常代居雁门,备匈奴,以便宜置吏,市租皆输入莫(幕)府,为士卒费”。周天游认为:“幕府初乃出征将帅之中军帐也,非常设机构。至汉代,外戚多以大将军、军骑将军职辅政,均设幕府,召署名人学士,与参政事。如昭宣时,大将军霍光辟杨敞为军司马,以明经辟蔡义,以材略辟田延年,置之幕府。又元帝时,乐陵侯史高以外属为大司马车骑将军,辟匡衡为议曹史,列身幕府。又成帝时,大将军王凤秉政,陈咸荐萧育、朱博除莫府属。中兴后,此风更盛,邓、窦、梁、马辅政,均开幕府,以树私党,以邀名誉。幕属虽多居武职,然军政之事,无所不预议,实开后世幕僚之绪。”

二、中国古代四大智库

(一)刘邦智库

智库水准首屈一指的刘邦,本人却是学问平平,这位只能领兵10万的纨绔子弟,依靠“初汉三杰”的帮助取得了江山。他评价自己:运筹帷幄,决胜千里,不如张良;治国安民,理财筹粮,不如萧何;行军打仗,克敌制胜,不如韩信。”这是大实话,不过那时高位者能够这样低调,对于有才者也不失为一个可爱的次优时代。

1.知人善用

公元前202年五月,刘邦在洛阳的南宫开庆功宴,宴席上,他总结了自己取胜的原因:“论运筹帷幄之中,决胜于千里之外,我不如张良;论抚慰百姓供应粮草,我又不如萧何;论领兵百万,决战沙场,百战百胜,我不如韩信。可是,我能做到知人善用,发挥他们的才干,这才是我们取胜的真正原因。至于项羽,他只有范增一个人可用,但又对他猜疑,这是他最后失败的原因。”

2.无条件信任

刘邦的队伍里面,有很多人原来曾经是在项羽手下当差的,因为在项羽的部队里面待不下去跑过来投奔刘邦,刘邦敞开大门,不计前嫌,一视同仁表示欢迎。如韩信、陈平,韩信原来是项羽手下的人,因为在项羽手下不能发挥作用,来投奔刘邦。其实,一个领导者如果老是小肚鸡肠、计较甚多,能招募来好的人才吗?恐怕连帐下之人也会离他而去。

3.豁达大度,从谏如流

在楚汉争霸之初,项羽有雄兵百万,刘邦只有区区二十万,处于明显的劣势。但刘邦接受樊哙、张良、萧何等人的劝谏,不与项羽正面交锋,而是处处讨好示弱,迷惑项羽。公元前207年,刘邦先于项羽攻入秦国都城咸阳,在壮丽的宫殿和无数的珍宝面前,刘邦动了杂念,“意欲留居之”。此后,刘邦在夺取政权的道路上,屡屡接受谋士谏言,做出了“鸿门宴上示弱脱身”、“与关中父老约法三章”、“拜帅韩信”、“拜相萧何”、“还定三秦”等一系列明智之举,使他逐步迈向权力的顶峰。而项羽攻入咸阳后,肆无忌惮地抢夺财宝,还放火烧了阿房宫,“火三月不灭”。

(二)曹操智库

曹操的智库屈刘邦之后,却是后者缔造的大汉王朝的实际终结者。东汉末年的三个军事集团都极为重视延揽人才。其中,曹操的智囊团最为庞大,核心谋士就有荀攸、贾诩、郭嘉、程昱、刘晔、司马懿等18位。

曹操最重要的人力资源武器,是“唯才是举”——用人不问出处,只看才能。其实这只是继承了“四君子”时代的思想,这一点使得这个宦官养子在人才争夺战中,完全压倒了动不动就以汉室宗亲自居、下意识强调血缘出身的刘备集团,以至于诸葛亮后来哀叹“蜀中无大将”。至于孙权,尽管看似人才济济,但大多数是有名无实,因此这些人大多数出自所谓的江南四大家族——顾陆周张,此时,曾经作为历史最活跃推动力的“士”,已经发展成了独立的群体——士族,也就成为了历史的反动力。

人都有一个共通的弱点,就是“生于忧患,死于安乐”。当面临生死劫的时候,人往往会爆发出极为惊人的求生欲望。但一旦危险消失,会立刻陷入小富既安的状态,郭嘉就深谙人性的这个弱点。

因为荀彧在许都主持政务,曹操身边的主要谋臣也就是荀攸和郭嘉,荀攸对二袁的观点和郭嘉相差不大。曹操对荀攸和郭嘉百分百的信任,曹操善纳良言,果然一举解决二袁,彻底肃清袁氏在北方的残余势力,一统北方。

(三)李世民智库

李世民更是将氏族发展到顶峰,这也是他的智库只能排在曹操之后的根本原因,他的智库主要人物也是18人:杜如晦、房玄龄、于志宁、虞世南、许敬宗等。李世民深刻地认识到人才的重要性,“为政之要,惟在得人,用非其人,必难致治。”对于臣子的意见,可谓从谏如流,言听计从,在这一点上,应该说李世民比大多数一把手都做得好,他的唐朝因此也成为中国历史上最强盛的时期。

在他身边,形成了文武兼备的凌烟阁二十四功臣。在这个著名的建国智库中,人才真是灿若繁星。如文人中房谋杜断已经成为美谈,而武将李靖、尉迟敬德更是后世最受欢迎门神组合。

更难能可贵的是,作为核心领导的李世民,不仅在创业期间任人唯贤,在太平时期更是能够从谏如流,充分发挥出人才集群的思想价值。“为政之要,惟在得人,用非其人,必难致治。”太宗皇帝对智库的认识很到位,使用起来更是从容。

(四)朱元璋智库

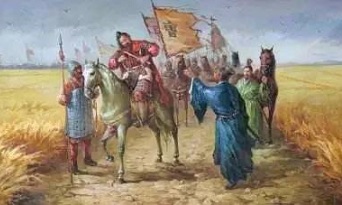

七百年后,幼年放牛,成年出家,职业履历很丰富的创业家朱元璋登场亮相。他的发迹史可以说是刘邦的一个复制版。特别是在开创大明江山的过程中,朱元璋也和刘邦一样,认识到自身能力水平的不足,积极吸引那些能人武将的加入,逐渐构建自己的智库人才。

这其中,领军人物便是“明初三杰”徐达、李善长和刘伯温的铁三角组合,其具备的能力和发挥的作用,堪比“汉初三杰”韩信、萧何和张良。朱元璋自己也将刘邦和他的团队视作楷模,加以学习模仿,最终比肩偶像。

只不过刘邦发迹前好歹温饱不愁,还做过乡干部,也算有身份的人。而朱元璋出身实在贫贱,自小父母双亡,野蛮生长,备受歧视,残酷的成长经历,使得自身少了刘邦那种豁达不羁的性格,更为多疑和残暴。这也导致他的智库生命周期很短暂,只在创业过程烟花绚烂一番,而在后期的治国中被老朱亲手消灭。

中国文人士大夫,自古有“学好文武艺,售与帝王家”的传统,只不过古代社会那些读书人,其思想要想影响当政者,只有自身出仕一种途径。即使后来,幕府的存在让很多读书人以顾问的形式参与政务咨询,也依然希望通过此途开启入朝为官的大门。

相比现代智库,古代这些幕僚团体有两个最大的特点:其一是始终将自身的价值,寄托在一官半职的身份上。其参与到幕府之中,也绝不止是做幕僚而已,仍旧指望获得正式的官职,幕府成为一个跳板。其二是与权力过度紧密的关系,其生存始终系于一位核心领导的荣辱兴衰,人在库在,人亡库散。

这两个特点,也让智库人才的命运跌宕起伏,其兴也勃,其亡也忽。这是与现代智库最核心的区别所在。

时至今日,通过思想影响当局,早已不限于非要自身为官这一种途径。真正的智库,应该与权力保持一种正常的距离,才能赢得独立和自由的身份。

政者更迭,而智者永存。