井冈山——当红色的号角吹响

2018-01-11 青野星汉

《西江月•井冈山》

毛泽东

山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。

早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

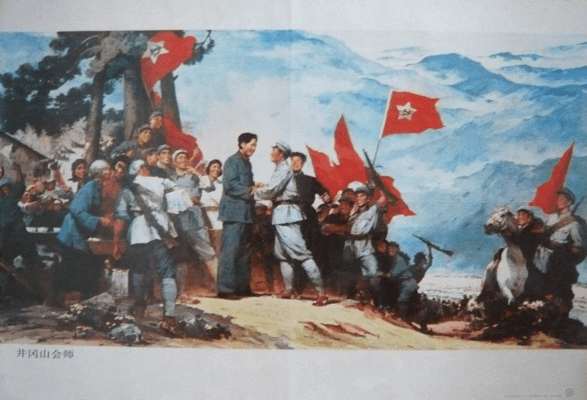

井冈山,位于江西省吉安市井冈山市,是中国革命根据地、国家5A级旅游景区、国家级自然保护区、全国红色旅游景区、世界生物圈保护区,毛泽东、朱德会师(井冈山会师)就是在这里 。该景区地处湘东赣西边界,南岭北支、罗霄山脉中段。距吉安市吉州区约130公里,距井冈山市新城区(红军大道)35公里。是集人文景观、自然风光和高山田园为一体的山岳型风景旅游区。 2015年7月,德国波恩召开的第39届世界遗产大会上,联合国教科文组织将井冈山-北武夷山(武夷山拓展项目)正式列入世界遗产预备名录。

井冈山的斗争,从1927年10月到1930年2月为止,共计两年零四个月,时间虽不长,但为中国开辟了一条成功之路,尤其为后人留下宝贵的精神财富——井冈山精神。迄今保存完好的井冈山斗争革命旧址遗迹达100多处,其中21处被列为中国重点文物保护单位。6处被列为省级重点文物保护单位,35处被列为市级文明保护单位。

位于井冈山市的红军剧场,大型实景演出《井冈山》史诗般的再现了井冈山革命根据地波澜壮阔的历史画卷,让您置身于80前井冈山斗争的真实情境。

井冈山实景演出拥有5万多平方米的巨型山野剧场、国内最浩大的灯光工程、全景式的演出画面、红色经典歌曲的全新演绎和真实而震撼的战争场面,使演出过程中高潮迭起,精彩不断。 大型实景演出《井冈山》没有使用专业演员,600余名演出人员大多来自井冈山拿山乡、厦坪镇的乡村农民,他们的前辈就是当年的红军和赤卫队员。

大井是井冈山大小五井一带最大的一个村庄。四周青山环绕,一派田园风光。

1927年10月下旬,毛泽东率领中国工农革命军上井冈山首先就到达这里。他领导红军深入群众,向群众宣传革命真理,组织、武装群众并且帮助群众进行生产劳动,解决实际困难。在这里设立了红军医务所,免费给当地群众看病、治疗。并且在这里开始了对地方武装王佐部队的教育改造工作。1928年2月,王佐率领地方武装参加工农革命军,被改编为工农革命军第二团第二营,从而壮大了革命队伍。1929年1月底,第三次反“会剿”中,井冈山失守了。

但是,历史在这里还是给我们留下了三件珍贵原物,其中两件是没有生命的,一件到现在仍生机勃勃。一是红墙,也就是这段残墙,二是树,两棵神树,老百姓还亲切地称它们为“感情树”,三是读书石。

大井所有房屋历经9次洗劫,大小五井的120户人家被杀绝69户,所有的屋子都被烧塌了,可是还是有这堵墙没被烧塌。老百姓回来以后,说这是红军留下来的红墙,千方百计把它保存下来。1961年,按历史的原貌重新修复这栋房屋时,把残墙镶砌在新墙之中,新墙突出一点点。墙上累累的弹坑,记下了敌人多次烧杀犯下的暴行。

两棵神树,老百姓还亲切地称它们为“感情树”。右边是柞树,左边是红豆杉。这两棵常青树有一个特征:是连理枝。有人说,这棵树是朱德,那棵树是毛泽东,象征他们并肩战斗。当年两位领导人的确是站在这两棵树下观看战士操练。

毛泽东在大井居住期间的读书石,当年毛委员住在大井白屋时,经常坐在这块大石头上看书、读报、批阅文件,老百姓亲切地叫它“读书石”。红军在大井驻扎期间毛泽东的旧居——白屋是王佐当时的新居,红军上到井冈山后王佐将毛泽东迎到这里居住,与毛泽东日夕相处,后于1928年初率领自己的队伍加入红军。

小井红军医院位于江西井冈山市茨坪镇西北面约6公里处。它是由原来的茅坪、大井两个医务所扩建而成的。最初取名为“红光医院”,是我军第一所正规医院。医院全采用木质结构,建筑面积为920平方米,分上下两层,共有32间病房。医院院长曹镕,党代表肖光球,党总支书记曾志,医务室主任段致忠。红光医院在1929年元月第三次反“会剿”中被国民党军队烧毁。1967年井冈山人民按历史原貌修复了小井红军医院。1987年,江西省人民政府公布修复后的红军医院为省级重点文物保护单位。

1929年1月下旬,敌军由宁冈县斜源村一游民带路绕道红军正面阵地偷袭了小井村。住在红军医院和群众家中的130多名重伤病员因来不及转移,落入敌军手中。敌军对红军伤病员严刑拷打,伤病员们面对敌人的枪口,忠贞不屈、誓死如归。敌人未能达到目的,就把伤病员拖到小溪旁的稻田中用机枪扫射,红军伤病员全部英勇就义。英雄们倒下后,隐蔽在深山密林里的井冈山群众冒着生命危险,将他们的遗体掩埋在这块稻田中。这130多名英雄究竟叫什么名字,史料上没有任何记载。解放后,根据参加过井冈山斗争的老同志回忆,才得知吴鸿禄、李玉发、朱娥龙和邓颖发等20多名伤病员的名字,大部分则为无名英雄。

1951年井冈山,井冈山军民将烈士们的部分遗骨从小井迁到茨坪重新墓葬,并建造革命先烈纪念塔。1972年在小井原墓地建有烈士墓和烈士碑,供后人缅怀、瞻仰,表示对英雄们的永远怀念。

1977年,拨乱反正后重建了今天看到的黄洋界保卫战胜利纪念碑。主碑高12米,底座长4米,宽2.8米,正面是朱德的题词“黄洋界保卫战胜利纪念碑”,背面是毛泽东手书的“星星之火可以燎原”。

黄洋界保卫战取得胜利时,正率领主力红军从湘南回师井冈山的毛委员听到胜利的消息后,在路上写下了《西江月•井冈山》这首脍炙人口的词:“山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城,黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。”朱毛红军挑粮小道位于井冈山西北面黄洋界下,原名五里横排,是当年红军从宁冈挑粮上山路线的一小段。路为羊肠小道,崎岖不平。当年的朱德军长年过四十,坚持亲自挑粮,并留下“朱德的扁担”的美谈。在朱毛亲自带头下,红军靠着肩挑背驮把30多万斤粮食运上了井冈山,解决了给养问题。

井冈山革命博物馆位于江西省井冈山上的茨坪,是中国遗址性革命史类博物馆。担负井冈山革命斗争历史陈列展览、宣传井冈山精神、管理保护井冈山革命纪念地旧居遗址等光荣职责和神圣使命。该馆馆藏文物约3000件,其中原件860件,复制品2000多件。馆内实景再现了毛泽东与朱德在红军挑粮小道上的一颗槲(荷)树,当年朱德、毛泽东挑粮时经常在这里休息,1965年6月30日,郭沫若同志来到荷树下参观,他感慨地呤写了“小径挑粮领袖忙,五里横排遗槲(荷)树”的诗句。据博物馆的讲解员讲这棵槲(荷)树在2008年初的寒冻中被冻死了,现在是见不了。

在中国革命的史册上,在中国人民解放军的建军史上,井冈山都占有极其重要的地位。毛泽东和他的战友们在开辟井冈山根据地的斗争中,通过艰苦实践,摸索到了“农村包围城市、武装夺取政权”的正确道路;明确了“支部建在连上”、“执行三大任务”的重要制度;制定了人民军队必须遵奉的“三大纪律六项注意”。后“三大纪律六项注意”经过充实,完善为“三大纪律八项注意”,至今仍为中国人民解放军每个成员的行动准则。

党史界和军史界将井冈山精神的主要内容归纳为6句话,即:“坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、敢闯新路、依靠群众、勇于胜利”。

水调歌头·《重上井冈山》

毛泽东

久有凌云志,重上井冈山。千里来寻故地,旧貌换新颜。到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,高路入云端。

过了黄洋界,险处不须看。风雷动,旌旗奋,是人寰。

三十八年过去,弹指一挥间。可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还。世上无难事,只要肯登攀。